ペルソナとは?ビジネスやマーケティングで活用できる簡単な作り方を図解でやさしく解説

ビジネスシーンでよく聞く「ペルソナ」という言葉。どのような意味か理解できていますか?

ペルソナを設定すればチーム全体で同じユーザー像を共有でき、アイデアや企画を立案する際に視点がぶれにくくなったり、効率よくプロジェクトを進められるようになったりと、たくさんのメリットがあります。

しかし誤った使い方をすると逆効果になることも。

そこでこの記事では、ペルソナとは?という基本的な情報から、メリット・デメリット、注意点、ペルソナの設定方法まで詳しく紹介していきます。

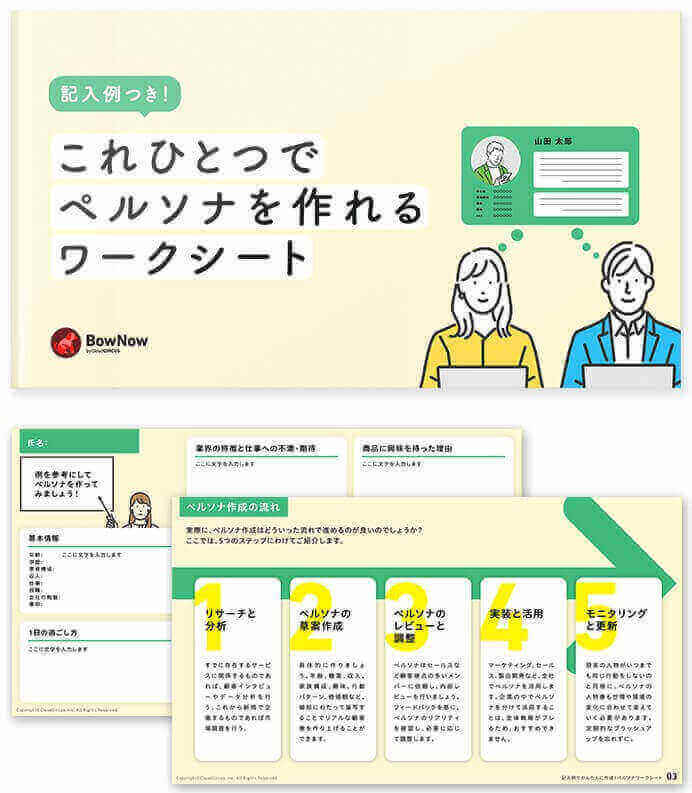

記入例付き!これひとつでペルソナを作れるワークシート

ペルソナの基本や作成方法の解説はもちろん、そのままペルソナを簡単に作成できるワークシート(記入例付き)までご利用いただける特典です。

目次

ペルソナとは?マーケティングやビジネスにおける意味を簡単に説明

ペルソナとは、ビジネスにおいて商品やサービスを利用する、架空の顧客像のことを指します。単なるターゲット層(例:30代女性)よりもはるかに詳細に、まるで実在する一人の人物かのように、名前、年齢、職業、家族構成、年収、趣味、価値観、悩み、情報収集方法といった情報を具体的に設定します。

このペルソナを設定することで、企業やチームは「誰のために、何を提供するのか」を明確に共有でき、ユーザーのニーズを深く理解した上で、より効果的な商品開発、マーケティング、営業活動を行うことができます。チーム内での顧客理解のズレを防ぎ、顧客中心の意思決定を促進するための羅針盤となるのです。

ペルソナの語源

ペルソナ(Persona)は、ラテン語を由来にしており、元々は演劇で役者がつける「仮面」を意味していました。心理学者のユングが、人が社会生活に適応する上で着ける「外的側面」や「役割」を指す概念として用いるようになり、現在ではマーケティングの分野で、商品やサービスの典型的なユーザー像を指す言葉として使われるようになっています。

ペルソナとターゲットの違い

ペルソナは、ターゲットとよく混同されがちですが、両社には違いがあります。ペルソナとターゲットの違いは、簡単に言うと「人物像に対する解像度の深さ」にあります。

ペルソナはひとりの人物が明確にイメージできるほど細かく人物像を設定するのに対し、ターゲットは「30代・女性・主婦」「20代・男性・ビジネスマン」といった属性を中心に、人物像をざっくりと表現します。

|

▼ターゲットの例 ・性別:男性 ・年齢:30代 ・年収:800~1,000万円 |

|

▼ペルソナの例 ・性別:男性 ・年齢:35歳 ・学歴:大学商学部卒 ・家族構成:配偶者と子ども1人 ・年収:800万円 ・仕事:マーケティング担当 ・役職:3名のマーケ部門のリーダー ・企業規模:従業員数300人程度の中堅企業 ・業界:ITサービス業 ・1日の過ごし方:朝は早起きして家族と朝食を食べ、通勤中にニュースサイトや業界のトレンドをチェック。出社後はメールのチェック、チームミーティングを行い、日々のマーケティング活動の進捗管理や戦略のブラッシュアップに従事。午後は外部のパートナーとの打ち合わせが多い。帰宅後は家族との時間を大切にし、子どもと遊んだり、趣味の時間を楽しむ。 ・業界の特徴と仕事への不満と期待:ITサービス業界は変化が激しく、常に最新のトレンドを追いかける必要がある。不満点は、限られたリソース内で多岐にわたるマーケティング活動を効率的に管理することの難しさ。期待していることは、何らかのツールを通じて、作業の効率化と成果の最大化を図ること。 |

ペルソナの重要性

ペルソナを設定することは、「関係者間での認識の統一」と「顧客に自社の製品やサービスを届けやすくする」という2つの点で、非常に重要です。

例えば、ペルソナを設定することで、社内や外部のパートナーとプロジェクトを進めるときにも、どういった顧客を獲得するための戦略や施策を企てればよいのか、共通認識を関係者間で持ちやすくなります。

また、ペルソナが明確であると、獲得したい顧客に関する情報の解像度が上がり、製品やサービスの訴求をする際に刺さりやすいコピーを考えることができるようになったり、適切な販売チャネルや宣伝手法で製品やサービスを流通させやすくなります。

ペルソナを設定するメリット4つ

ペルソナを設定するメリットは大きく分けて4つあります。それぞれを詳しくみていきましょう。

関係者全体でイメージを共有し、効率化できる

個人が「当たり前だ」と考えていることは、年齢、性別、立場によって変化します。商品やサービスを開発・販売していくにはマーケティング担当、企画担当、営業など多種多様な人間が関わるため、言葉にしきれない意図が伝えられず認識にズレが出ることもあるでしょう。

そんなときに活躍するのがペルソナです。ペルソナを設定していれば、立場が違っても「どんな顧客向けのサービスなのか」共通のイメージを持ち仕事が進められます。共通認識ができればユーザー像にばらつきが生じず、アイデアや企画を立案する際に視点がぶれにくくなります。認識のすり合わせに時間を使う必要がないため、プロジェクトを効率よく進められることもメリットです。

ユーザーの立場にたって製品やサービスを考案できる

詳細なデータを用いて設定したペルソナは、生きている1人の人間と同等といっても過言ではありません。その人物が心から満足するだろう商品・サービスを考え出すことは、ペルソナと共通点があるリアルのユーザーのニーズを満たすことにつながります。ペルソナを設定するとユーザー像を深く理解できるため、よりニーズに合致した商品・サービスの設計ができるでしょう。

時間やコストを削減できる

ペルソナがあれば、顧客像について早期に関係者間で認識を合わせることができるため、結果的にマーケティング戦略や施策を考え、実際に成果に繋げるまでの時間もコストも節約することができます。

顧客像が事前に関係者間ですり合っていない場合、筋違いの施策が企画されてしまったり、それを関係者を説得して修正・出し直しを繰り返すうちに、製品やサービスを世に広めるベストな機会を逃してしまうこともあります。また、膨大な広告予算をかけたにも関わらず期待していた以上の成果が出ないといったことも起こり得ます。こういった無駄な時間やコストを削減できる点でも、ペルソナの設計は有用なのです。

ユーザーに響く訴求や、マーケティング施策を打ち出せるようになる

ペルソナは、製品やサービスそのものを企画・設計するときだけでなく、製品やサービスを流通・販売するときのマーケティング戦略を考える上でも非常に重要な役割を果たします。

例えば、製品やサービスの魅力を端的に伝えることができる「キャッチコピー」は、ユーザーのことを深く理解していることで、ユーザーの心に響くものを作ることができます。また、広告やメディアといった宣伝に活用する各種媒体も、ユーザーの行動特性によって最適なものが異なります。このういった、製品やサービスを流通させるときに必要となる戦略や細かな施策の企画・実行においても、ペルソナを設定し深く理解しておくことは重要なのです。

記入例付き!これひとつでペルソナを作れるワークシート

この資料では、以下のことを紹介しています。 ✔ ペルソナの基礎 ✔ ペルソナ作成の流れ ✔ 作ってみよう!ペルソナの記入例✔ そのまま編集できる!ペルソナワークシート

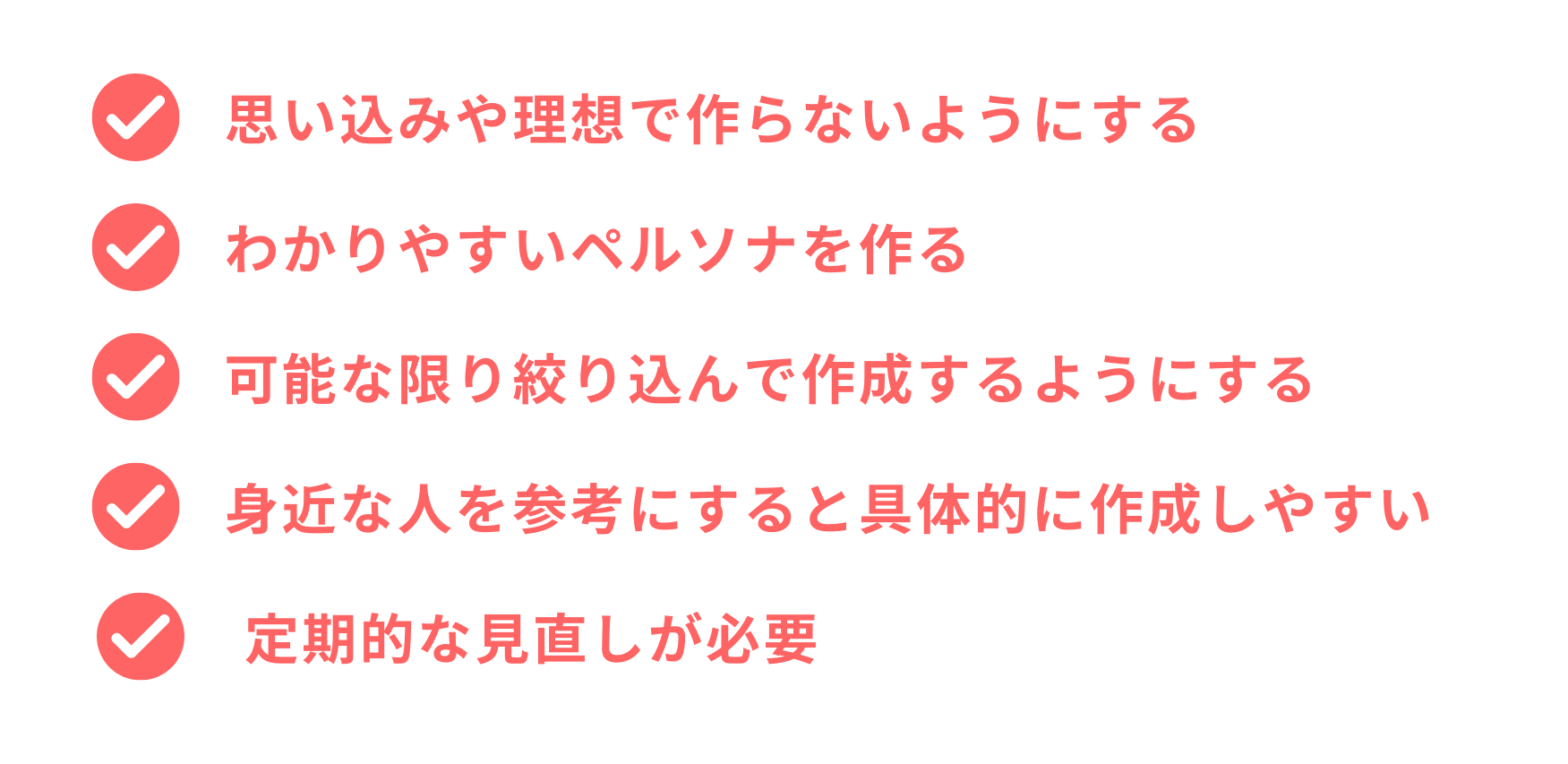

ペルソナ設定のコツと注意点5つ

ペルソナを設定するとメリットがたくさんあります。しかし、誤ったペルソナを想定してしまうと逆効果となることも。そこでペルソナ設定のコツと注意点を紹介します。

思い込みや理想で作らないようにする

企業が考えるユーザー像と現実のユーザーが同じとは限りません。「商品を購入してほしい人」「利用してほしい人」など、企業が求める理想の人物をつくることはNGです。理想像でペルソナ作成すると、現実のユーザーの希望と大きなズレが生じる可能性があります。

ペルソナを作る際は口コミやユーザーの意見を取り入れて、企業本位にならないように注意しましょう。

わかりやすいペルソナを作る

ペルソナは複数の関係者に共有するイメージです。複雑な設定をすると覚えきれず、ペルソナの良さを生かすことができません。イメージしやすく、記憶に残るペルソナを作ることが重要です。

例えばテキストだけでなくイラストや写真を使えば、イメージと人物を結びつけ想像しやすくなります。また設定を複雑にせず、あくまで一般的なユーザー像にすることもポイントです。誰がみても分かりやすいペルソナを作りましょう。

可能な限り絞り込んで作成するようにする

ペルソナの失敗例のひとつに、ありとあらゆる属性や特徴を含めて1つのものを作成した結果、「抽象度が高く具体性に欠けるペルソナ」や「本当はどこにも存在しないペルソナ」ができあがってしまうということがあります。

ペルソナはあくまで、1人の固有の人間の属性や特徴を言語化したものです。「こんな人もあんな人も顧客になりうる」と考えられるときもありますが、1つのペルソナを作るときは、1つの顧客像に絞って作成してみてください。また、実際ペルソナとして複数のパターンが考えられる場合は、その分ペルソナも複数にわけて作成することをおすすめします。

身近な人を参考にすると具体的に作成しやすい

前述のように、ペルソナを絞り込んで具体的に作成するには、自身の身近にいる人物の属性や特徴、行動を参考にして作成すると良いでしょう。

実際に目の前に存在する人物を参考にして作成できるので、ありとあらゆる人物像をごちゃまぜにしてペルソナを作成してしまう心配や、実態とずれたペルソナを作成してしまうリスクも軽減されます。

定期的な見直しが必要

ペルソナは作って終わりではありません。人間がいつまでも同じ行動をしないのと同様に、ペルソナも世情や環境の変化に合わせて変えていく必要があります。最初に作成したペルソナが、必ずしもずっと正解であり続けるとは限らないのです。ペルソナを作成したら、定期的なブラッシュアップを忘れずに行うように心がけましょう。

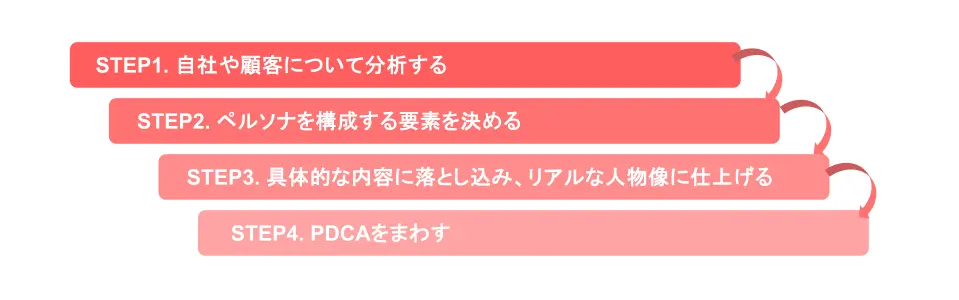

ペルソナの設定手順4ステップ

具体的にペルソナの作り方を紹介します。ペルソナを作るには、次の4つの手順が必要です。

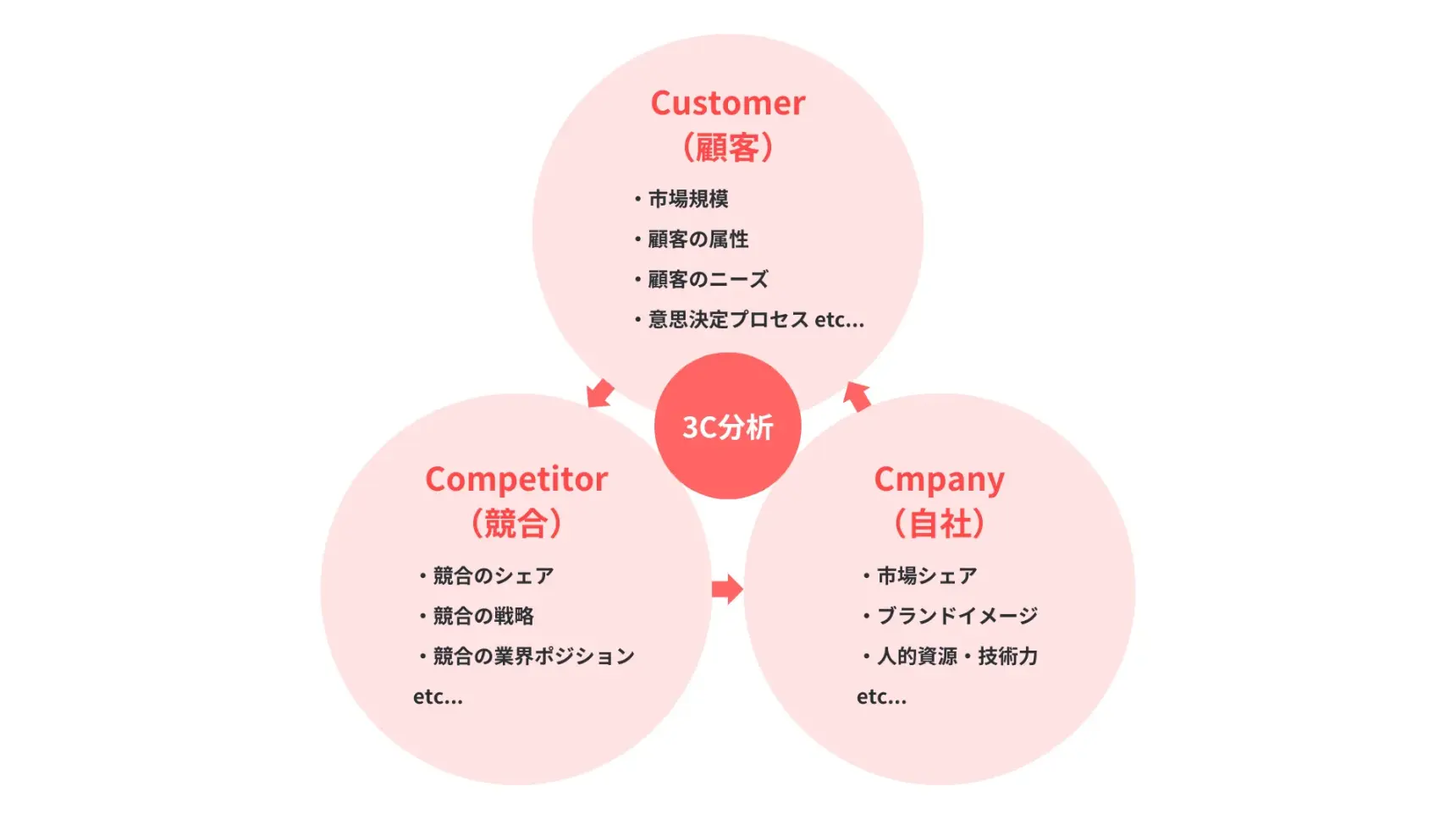

STEP1. 自社や顧客について分析する

ペルソナの設定には、自社や自社の製品・サービス、顧客についての理解が欠かせません。市場における自社の強みや、顧客になにを評価され購入に至っているのか理解することにより、自社にとってベストな顧客像(=ペルソナ)を言語化しやすくなります。

自社を理解する方法には様々ありますが、「3C分析」といった基本的なフレームワークで情報を整理するだけでも、充分に理解を深めることができます。3C分析は、「Customer(市場・顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つの観点で構成されており、特に顧客については、アンケートによる定量的な理解はもちろん、深いヒアリングによる定性的な理解も非常に重要になります。

STEP2. ペルソナを構成する要素を決める

STEP1で自社について理解を深めたら、ペルソナを具体化していくために必要な要素を決めていきます。一般的な要素には、「仕事」「プライベート」「製品・サービス関連」の3種類があります。

仕事について

仕事に関わる要素は下記です。どのような仕事についているのかという情報だけでなく、仕事に対する意識といった情報を集めておくと、より詳細なペルソナが作れます。

- 企業規模

- 業界(業界の特徴も併せて)

- 役職

- 業務内容

- 1日の過ごし方

- 仕事への期待・不満

- 課題やチャレンジしたいこと

プライベートについて

プライベートについては最低限以下の情報を集めておくと、ペルソナ作成に役立ちます。

- 家族構成

- 学歴、年齢、収入

- 休日の行動

- 趣味

- 情報の入手方法、よく利用するデバイス

- 製品やサービスを購入する際に重視すること

自社商品について

既存顧客がいる場合はアンケートまたはインタビューをして、自社商品についての購入プロセスや感想を収集しておくのもおすすめです。具体的には以下の情報を収集しておきます。

- 製品やサービスに興味をもつようになる理由

- 購入までの行動

- 検索キーワード

- 購入する際の意思決定要因

STEP3. 具体的な内容に落とし込み、リアルな人物像に仕上げる

次に、STEP2で決めた要素を網羅するよう、STEP1で整理した情報を活用し、具体的な人間像を設定していきます。

ポイントは、STEP2で決めた要素を羅列するだけでなく、その人物が実際に経験していそうなストーリーを設定し、そのストーリに沿うよう内容を詰めていくことです。これにより、「過去の経験から現在このような行動をする」といった、人間に必要な奥行きを作ります。最近気になっていることやクセ、具体的な仕事風景・暮らしぶりをイメージして考えるのも良いでしょう。イメージ写真を作ると、よりどのような人物か想像しやすくなるのでおすすめです。

男女や年齢別のペルソナがあると思考の幅が広がるため、可能であれば複数作っておきましょう。

STEP4. PDCAをまわす

ペルソナは、一度設定したら終わりではありません。設定したペルソナを企画や実行を通して、本当に合っているのかどうか確認しながら、必要に応じて中長期で調整をかけていきます。

ペルソナの本質は、顧客の実態として適切な人物像を設定し、施策の企画や実行に活かすことです。実務を通して、設定したペルソナと異なる新たなペルソナを発見した場合、元々のペルソナを調整するだけでなく、新規でペルソナを設定すのもよいでしょう。

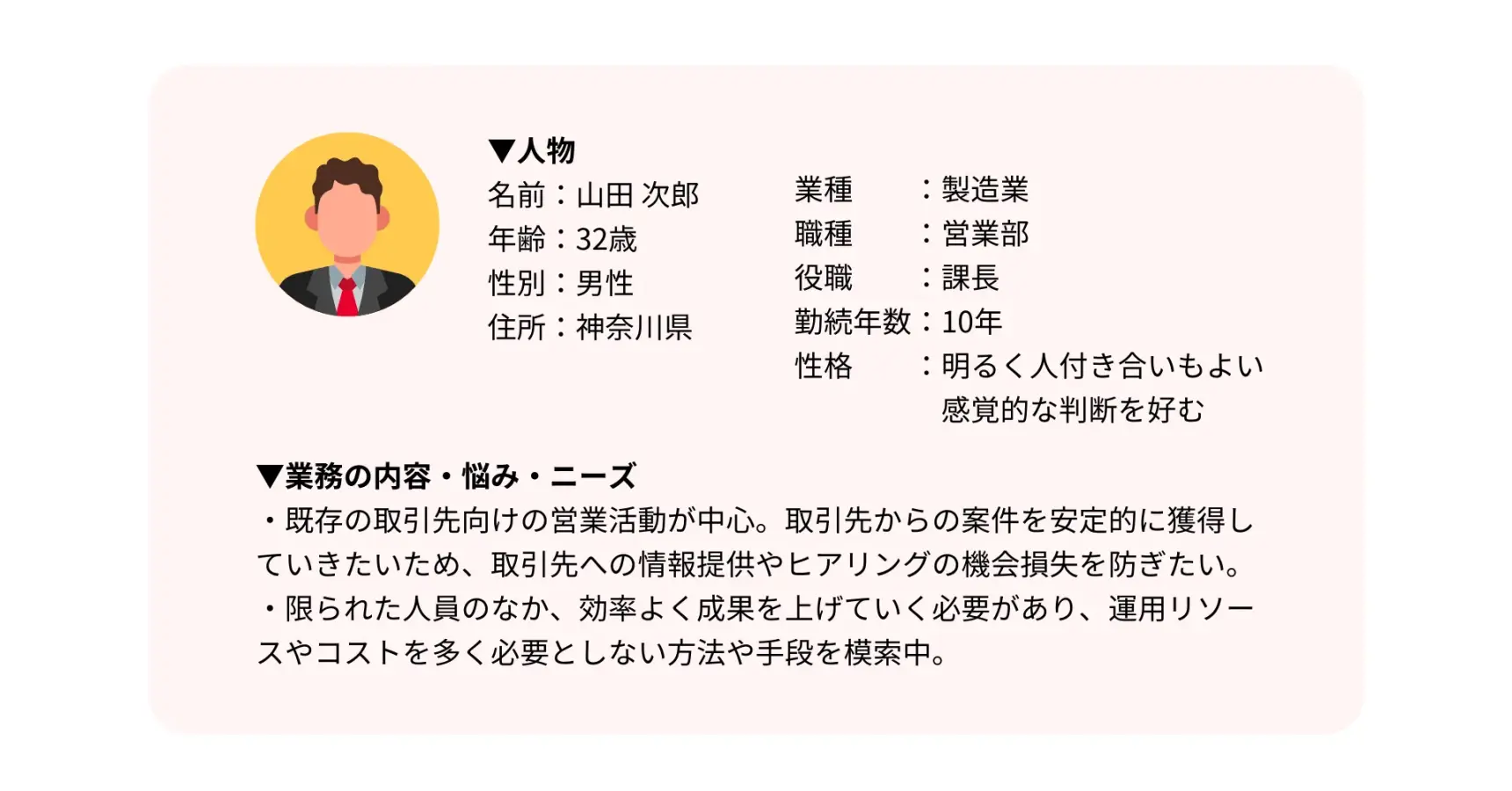

業種別ペルソナサンプル3選

ペルソナの具体例を見てみましょう。どのくらい具体的に、かつ詳しく設計すべきなのか、次の3つの例を参考に理解を深めてみてください。

▼例1:工場現場の管理職(工場で使用する「金型工具」を購入する人物のペルソナ)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 基本情報 |

|

| 1日の過ごし方 | 朝は少し早めに出社し、工場の稼働状況を確認。その後、朝礼で作業員に指示を出し、生産計画の進捗管理や品質チェックに時間を割く。午後は、生産ラインのトラブル対応や、新しい金型工具の導入検討、サプライヤーとの打ち合わせが多い。日によっては、本社への報告書作成や会議でデスクワークもこなす。定時後は、残業して現場の状況を確認したり、若手作業員の指導に当たったりすることもある。 |

| 業界の特徴と仕事への不満・期待 | 製造業は、製品の品質と生産効率が常に問われる業界。特に精密部品を扱うため、わずかな工具の摩耗やズレが不良品に直結する。 不満点は、頻繁な金型工具の交換やメンテナンスによる生産ラインの停止、熟練工の減少に伴う技術伝承の難しさ。また、急なトラブル発生時の原因特定と解決に時間がかかること。 期待していることは、高品質で長寿命の金型工具を導入することで、生産効率の向上とコスト削減、そして現場の作業員の負担軽減。 |

| 情報の入手方法と好きなメディア | 情報収集は、主に専門誌や業界展示会、同業他社からの情報交換が中心。オンラインでは、専門メーカーの技術ブログや製品比較サイトを参考にすることもある。好きなメディアは、製造技術に関する専門誌「メカニカルエンジニアリング」や、ビジネス情報誌「日経ビジネス」。 |

| 商品購入で重視すること | 金型工具の導入に際して重視することは、耐久性と精度、そして価格とのバランス。過去の導入事例や他社の使用実績、メーカーの技術サポート体制も重要視する。また、万が一のトラブル時の迅速な対応と部品供給の安定性も確認する。 |

| 課題やチャレンジ | 現場の作業効率をさらに高めたいが、ベテラン作業員の定年が近づき、若手への技術伝承が課題。新しい金型工具の導入で、作業の標準化と習熟度向上を図りたいと考えている。また、コスト削減と品質向上を両立させるための、最適な工具選定に常にチャレンジしている。 |

| 商品に興味を持った理由 | 現在使用している金型工具の摩耗が早く、交換頻度が高いことから、生産コストが増加し、生産ロスが発生している点に課題を感じていた。より長寿命で加工精度が高い金型工具を導入することで、生産ラインの安定稼働と不良品率の低減を実現したいと考えた。 |

| 購入までの行動 | 展示会で最新の金型工具を実際に見て触れる機会を探す。既存のサプライヤーだけでなく、新規メーカーの製品も幅広く検討する。メーカーからの技術資料や製品カタログを取り寄せ、仕様を詳細に比較。自社の生産ラインでのテスト導入を検討し、実機での性能を評価。同業他社の現場担当者や、工具商社の担当者から情報収集を行い、導入実績や評判を確認する。 |

| 購入を決定した理由 | テスト導入の結果、期待以上の長寿命と加工精度が確認できたこと。メーカーの技術サポートが充実しており、導入後のトラブルにも迅速に対応してもらえる安心感があった。初期投資は高めでも、長期的に見てトータルコストで優位性があると判断できた。 |

▼例2:法人サービス業の管理部 部長(コピー機といった「オフィス用品」を購入する人物のペルソナ)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 基本情報 |

|

| 1日の過ごし方 | 出社後は、前日のメールチェックや主要な業務報告書に目を通す。その後、各課の責任者との定例ミーティングで進捗状況を確認し、部署間の調整を行う。午後は、社内規定の見直しや、固定資産の管理、業者との契約交渉、または社員からの相談対応に時間を費やすことが多い。経費削減や業務効率化のための施策検討も重要な業務の一つ。定時後は、会食や情報交換の場に出ることも少なくない。 |

| 業界の特徴と仕事への不満・期待 | 法人向けサービス業は、顧客への提案資料作成や社内での情報共有が頻繁に行われるため、オフィス環境の快適性と効率性が重要です。不満点は、既存の複合機の老朽化による度重なる故障や、印刷速度の遅さ、保守費用の上昇。また、情報セキュリティ対策の強化が常に求められる中で、オフィス機器のセキュリティ面への不安もあります。 期待していることは、安定稼働し、印刷速度が速く、かつランニングコストが低い新しい複合機の導入。ペーパーレス化推進のためのスキャン機能の強化や、セキュリティ機能の充実を望んでいます。 |

| 情報の入手方法と好きなメディア | 情報収集は、業界の専門展示会や、オフィス機器メーカーのウェブサイト、同業他社の導入事例などを参考にすることが多いです。また、経営者向けのビジネスセミナーにも積極的に参加します。好きなメディアは、経済情報誌「週刊ダイヤモンド」や、ビジネス戦略に関する書籍です。 |

| 商品購入で重視すること | コピー機などのオフィス用品導入に際して重視することは、耐久性と信頼性、操作のしやすさ、そしてトータルコスト(初期費用+ランニングコスト)のバランスです。リース契約の条件や、アフターサポートの充実度、セキュリティ機能の有無も入念に確認します。メーカーの導入実績や、他社の評判も重視するポイントです。 |

| 課題やチャレンジ | 社員が快適に、かつ効率的に業務を行えるオフィス環境を整備することに注力しています。特に、印刷業務が多い部署での生産性向上と、経費削減を両立させることが大きな課題です。また、個人情報や機密情報を扱う機会が多いため、情報漏洩リスクを最小限に抑えるためのセキュリティ対策強化に継続的にチャレンジしています。 |

| 商品に興味を持った理由 | 現在のコピー機が頻繁に故障し、修理費用がかさんでいる上に、業務の妨げになっている点に不満を感じていました。また、印刷やスキャンの速度が遅く、社員の生産性を低下させていることも認識しており、業務効率化のためにも新しいオフィス用品の導入が急務だと考えました。 |

| 購入までの行動 | 複数のオフィス機器メーカーからカタログを取り寄せ、機能や価格、保守サービスを比較検討します。営業担当者から提案を受け、自社のニーズに合ったカスタマイズが可能かを確認。可能であれば、ショールームで実際の機器の操作性や印刷品質を試します。他社の導入事例や、オンライン上のユーザーレビューも参考にします。 |

| 購入を決定した理由 | デモンストレーションで確認した印刷速度と画質の良さ、そして直感的に操作できるユーザーインターフェースが決め手となりました。既存の機器と比較してランニングコストを大幅に削減できる試算が出たこと、また、セキュリティ機能が充実しており、情報漏洩リスクを低減できると判断したため、安心して導入できると確信しました。 |

▼例3:マーケティングチームのリーダー(「マーケティングオートメーションツール」を購入する人物のペルソナ)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 基本情報 |

|

| 1日の過ごし方 | 朝は早起きして家族と朝食を食べ、通勤中にニュースサイトや業界のトレンドをチェック。出社後はメールのチェック、チームミーティングを行い、日々のマーケティング活動の進捗管理や戦略のブラッシュアップに従事。午後は外部のパートナーとの打ち合わせが多い。帰宅後は家族との時間を大切にし、子どもと遊んだり、趣味の時間を楽しむ。 |

| 業界の特徴と仕事への不満・期待 | ITサービス業界は変化が激しく、常に最新のトレンドを追いかける必要がある。不満点は、限られたリソース内で多岐にわたるマーケティング活動を効率的に管理することの難しさ。期待していることは、何らかのツールを通じて、作業の効率化と成果の最大化を図ること。 |

| 情報の入手方法と好きなメディア | スマートフォンを情報収集の主要デバイスとして利用。主に通勤中に様々な情報を得る。よく利用するサイトは、業界ニュースを扱うプロフェッショナルサイト、ビジネス関連のブログ。好きなサイトは「WIRED」や「ダイヤモンド・オンライン」。 |

| 商品購入で重視すること | 社内ツールの導入に際して重視していることは、コストパフォーマンス。ユーザーレビューと製品の信頼性。アフターサポートの充実性。 |

| 課題やチャレンジ | 人数が少ないチームで多くの施策を実行しているため、効率化が急務。メンバーに若手もいるため、チームのデジタルスキルの強化をすることにもチャレンジしていきたい。 |

| 商品に興味を持った理由 | 日々のマーケティング業務の中で、手作業による作業が多く時間を取られていることから、作業の自動化を通じて業務の効率化を図りたいと考えた。また、顧客一人ひとりに合わせたマーケティング活動を実施することで、顧客満足度の向上とロイヤルティの強化を目指したい。 |

| 購入までの行動 | オンラインでのレビューや比較記事、専門サイトでの情報収集を行った。同業他社や知人からのフィードバックを収集し、実際に使用しているユーザーの意見を聞いた。興味のあるMAツールのフリートライアルを利用して、実際の操作感や機能を試した。 |

| 購入を決定した理由 | ユーザーレビューが高評価で、特に使いやすさとサポートの質の高さが決め手になった。初期投資とランニングコストのバランスが良く、期待するROIを達成できると判断した。また、自分たちで利用できる難易度だと納得できた。 |

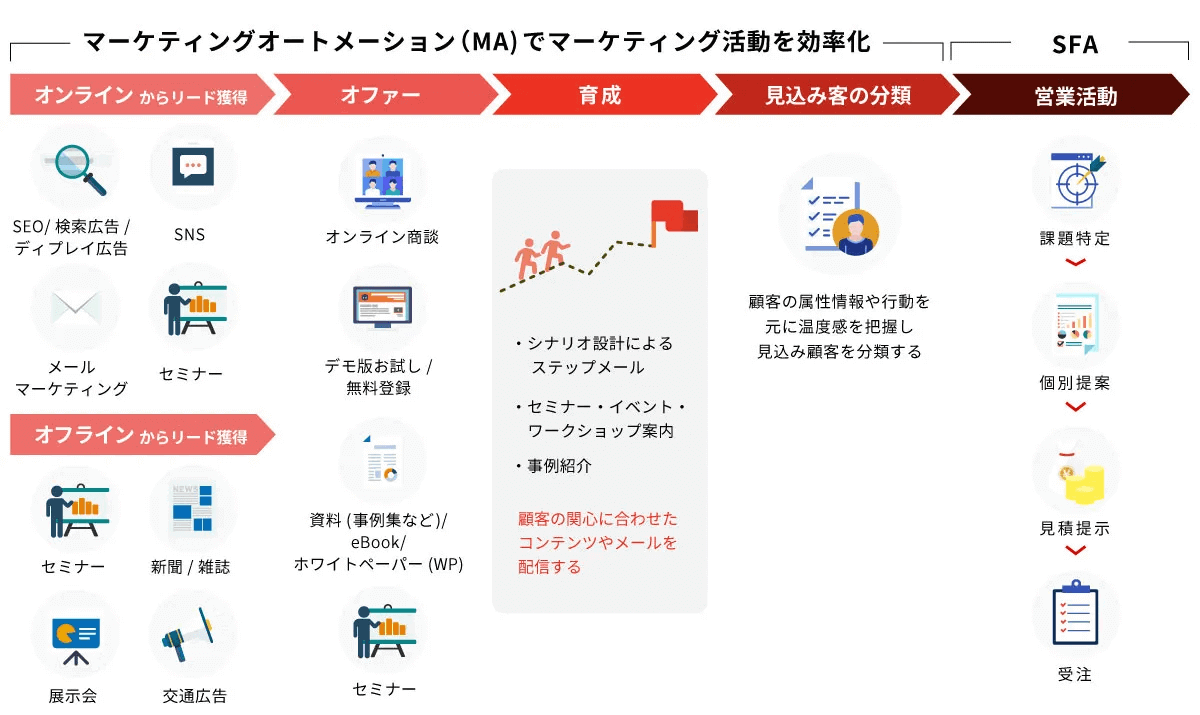

リードナーチャリングでペルソナを活用する方法

見込み顧客(リード)を育成し、購買へとつなげることを「リードナーチャリング」と呼びます。リードナーチャリングを成功させる鍵は、顧客一人ひとりのニーズを把握し、そのニーズに寄り添ったアプローチを実践することです。そこで不可欠となるのがペルソナの活用です。漠然としたターゲット層ではなく、実在の人物のように具体化されたペルソナを設定し使用することで、リードナーチャリングの精度を飛躍的に向上させることができます。

ペルソナ設定がリードナーチャリングに与える効果

ペルソナの設定は、リードナーチャリングにおいてどのような効果があるのでしょうかが重要なのでしょうか。まず、ペルソナを設定すると、ユーザーが抱える課題やニーズを深く理解したうえで、リードナーチャリングで使用するコンテンツの制作や、仕組みを構築できるようになります。ペルソナは、氏名や年齢といった基本情報だけでなく、仕事での役割、抱える課題、情報収集の方法、購買における意思決定プロセスといった詳細な情報を含めて設計します。これにより、「自社のターゲットは、現在どんな問題に直面していて、どんな解決策を求めているのか」といった顧客の視点でリードナーチャリングの戦略を立てることができ、結果として成果をあげやすくなります。

さらに、リードナーチャリングの業務に関わるメンバー間で、共通認識を持ちやすくなるという効果があります。営業やマーケティングなど、異なる部門に所属する担当者に対しても、「誰に、どのように接するべきなのか」を明確に共有することができます。これにより、部門間の連携がスムーズになり、一貫性のある顧客体験を提供できるようになるのです。結果として、リードの質が向上し、最終的な成約率を高めることにもつながります。

ペルソナごとのコンテンツ設計と情報提供のコツ

リードナーチャリングにおいて最も重要なことは、ペルソナのステージ(購買フェーズ)に応じた内容のコンテンツを企画・制作し、ステージに合わせて提供することです。たとえば、「情報収集を始めたばかりのペルソナA」と、「具体的な製品比較をしているペルソナB」では、求める情報は全く異なります。

|

過度な売り込みをせず、ペルソナにとって価値のある情報を提供するのがコツです。メールの件名や本文、コンテンツの内容、配信頻度まで、ペルソナのニーズと行動パターンに合わせて最適化しましょう。ステップメールやホワイトペーパー、事例紹介、導入ガイドなど、多様なコンテンツ形式を使い分けることも重要です。

MA(マーケティングオートメーション)ツールでのペルソナ活用例

MAツールは、リードナーチャリングを効率的かつ効果的に実行できるツールです。MAツールを活用すれば、リードをペルソナごとにセグメント(分類)することができます。このセグメントされたペルソナに対して、シナリオ(メルマガといったコンテンツを自動配信できるワークフロー)を設定することができ、例えば「ペルソナAが、特定の製品ページを3回以上閲覧したら、その製品に関する成功事例のメールを自動で送る」といった設定をすることができます。これにより、手動では難しいタイムリーかつ関連性の高い情報提供が実現します。

MAツールをペルソナと組み合わせることで、リードナーチャリングを「勘」ではなく「データ」に基づいた戦略的な活動として実践するおとができます。見込み客の育成から購買、さらにはロイヤルティ向上まで、一貫した顧客体験を提供できるようになるでしょう。

ペルソナについて学べる!おすすめの本

はじめてペルソナを作成する方にもおすすめの本を、ここでは2点ご紹介します。

実践ペルソナ・マーケティング 製品・サービス開発の新しい常識

ペルソナ設定の基本について、学ぶことができる一冊です。ペルソナ設定の具体的な手法から、設定後の活用方法まで網羅的に解説されています。例えば、顧客に対してどのタイミングでアンケートやインタビューを実施し、またそこから得た情報をどのように組み合わせるのかなど、実務に沿った内容が記載されており、非常に参考になる一冊です。

“未”顧客理解 なぜ、「買ってくれる人=顧客」しか見ないのか?

どの企業のどんな製品・サービスでも、「知らない・買わない・興味のない未顧客」が市場の大半を占めていますが、マーケティングではそういった顧客に自社の製品・サービスを買ってもらわなければなりません。この本では、未顧客を理解して態度変容を起こさせることで、事業成長を成長に導く原則を、マンガや図表を用いて丁寧に解説されています。ペルソナの設定においても、未顧客の理解は非常に重要になりますので、本書の考え方について理解しておくことは非常におすすめです。

まとめ

ペルソナがあることで、チーム全体の認識統一ができ効率化も図れます。ユーザーへの理解も深まるため、より大きな成果を生み出すためにもペルソナの設定はぜひおこなってみてください。

ただし、誤ったペルソナを設定するとチーム全体を間違った方向に導いてしまう可能性があります。そのため、ペルソナを設定する際は、今回紹介した注意点を忘れずに、ご紹介した書籍なども参考に設定してみるとよいでしょう。

また本記事では、ペルソナ設定を簡単に行うことができるオリジナルワークシート付きの無料資料をプレゼントしております。以下よりダウンロードしていただけますので、この機会にぜひお役立てくださいませ。

この記事をご覧の方におすすめの無料資料

記入例付き!これひとつでペルソナを作れるワークシート

この資料でこんなことがわかります!・ペルソナの基礎 ・ペルソナ作成の流れ ・作ってみよう!ペルソナの記入例・そのまま編集できる!ペルソナワークシート

監修者

クラウドサーカス株式会社 石本祥子

新卒でコンサルティング会社に営業職として入社。3年で営業所長代理を経験後、ベンチャー企業を経て、クラウドサーカス社にマーケティング職として入社。

営業とマーケティング、いずれの経験もあることを活かし、クラウドサーカス社が提供しているMAツール『BowNow』において、マーケティングと営業に関するメディアの監修を含む、Webマーケティングの全域を担当している。