SFAとは?導入のメリットとCRMやMAとの違い、効果的な使い方を解説!

「営業」といえば、かつては飛び込み営業やテレアポなどでリード(見込み客)を得て売り込みをするアナログの手法が主流でした。そのような「プッシュ型」の営業では数をこなさなければならず、いわゆる飛び込み型の営業手法もありました。

Webマーケティングが興隆してきた近年では、Webサイトからの集客を主体とする「プル型」の営業活動が中心となりつつあります。営業部門とマーケティング部門、サポート部門などが部門ごとに持っている顧客情報を共有しながらマーケティングにいかすことが重要不可欠となり、営業業務を効率化するためのツールが多種多様に開発され、提供されるようになりました。

本コラムでは、なかでも代表的なツールである「SFA」のおもな機能やメリットと効果的な活用法についてご紹介し、SFAと混同されがちな「CRM」「MA」との違いもあわせて解説します。

SFAとは?

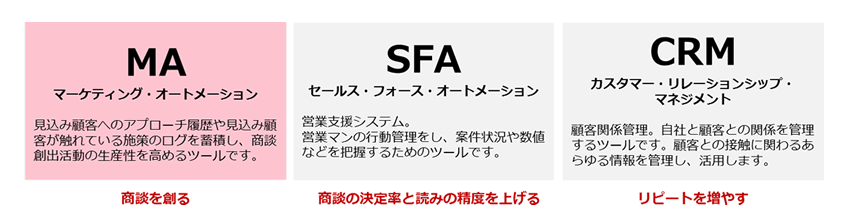

SFAとはSales Force Automation(セールス・フォース・オートメーション)の略で「営業支援システム」と訳され、営業を支援する手法やそのために使われるツールを指します。

SFAは営業が商談を開始してから受注に至るまでの進捗状況を可視化し、営業活動の管理を行います。

これまではそれぞれの営業担当者が自分の顧客や案件を管理していましたが、個人の管理能力には限界があり、情報共有不足による機会損失が起こることがありました。

SFAを活用すれば見込み客が顧客になるまでの流れを整理して記録し、チームで情報を共有して管理することができます。案件ごとの進捗やスケジュールも正確に把握できるので売り上げの見込みも立ちやすくなります。

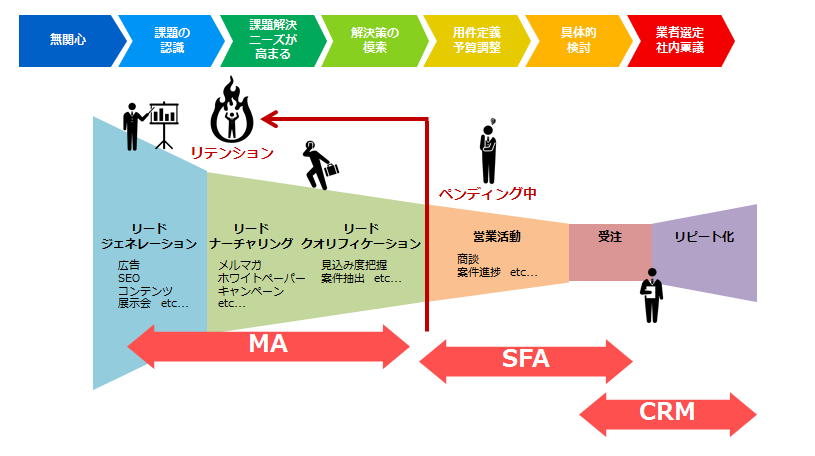

マーケティング部門がMAで獲得した見込み客のうち長期にわたる追客が必要なケースについてはいったんマーケティング部門に戻し、ナーチャリングを行って見込み度を高めてから再度営業に渡してもらうといった臨機応変な対応が可能になる点もSFAの大きなメリットです。

SFAとCRM、SFAとMAの違い

SFAとCRMの違い

CRMはCustomer Relationship Management (カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)の略で「顧客関係管理」と訳されます。

SFAは営業活動の支援を、CRMは顧客管理を行うための手法やツールを指します。CRMの領域には営業活動の支援・管理が含まれるので、「SFAはCRMを実践するためのパーツのひとつである」とイメージするとわかりやすいでしょう。

CRMとSFAの最も大きな違いは、利用するタイミングです。SFAは商談から受注までを最適化するために利用され、CRMは実際に商品を購入してくれた顧客との関係性を良好に保つために利用されます。

順番としては、SFAは商品の受注成立までに使われ、CRMは商品の購入後に使われるという流れです。

SFAとMAの違い

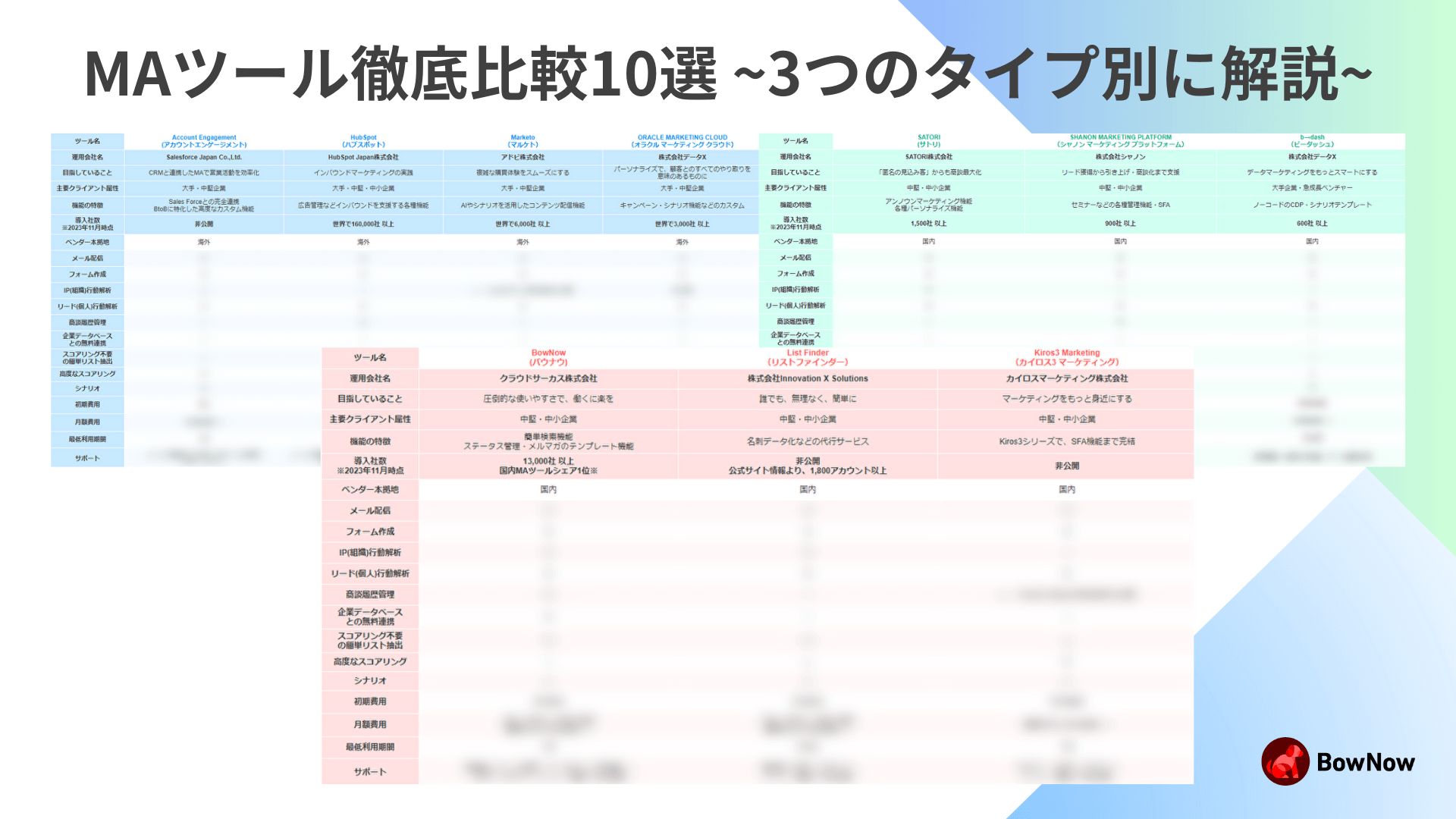

MAとはMarketing Automation(マーケティング・オートメーション)の略で「営業自動化」と訳され、営業に関わる業務を自動化するツール全般を指します。

SFAとMAはともにCRMのパーツであり、横並びの関係だとイメージするとわかりやすいでしょう。

また、SFAとMAの違いは利用するタイミングです。MAは顧客となる可能性が高い相手を見きわめて商談を効率的に獲得するためのツールです。一方SFAは、商談から受注までの業務最適化を行うツールなので、MAはSFAより先に利用されることになります。

先述の通り、SFAとCRMも利用するタイミングが異なり、次のような流れで利用されます。SFAはMA、CRMと連動して利用するシステムであることを理解しましょう。

1.【MA】顧客となる可能性の高い相手を見つけ、商談を獲得する

2.【SFA】商談から受注までの営業業務を効率化する

3.【CRM】受注後の顧客との関係性を構築して良好に保ち、再受注の可能性を高める

引用元

https://mtame.jp/martec/ma_sfa_crm/

参考記事:MA(マーケティングオートメーションツール)とは?

SFAのおもな機能

SFAを実践するためのITツールであるSFAツールのおもな機能をご紹介します。

SFAはExcelなどのオフィスソフトのように営業活動を記録するだけでなく、営業活動をスムースにするための営業支援システムとしてさまざまな機能を備えています。

顧客管理……顧客情報の一元管理

SFAの代表的な機能のひとつが顧客情報の一元管理です。扱う顧客情報には社名(顧客名)や所在地、連絡先、担当者名、担当者の属性情報といった基本情報のほか、意思決定に関わる重要人物の情報や意思決定までの流れなど、各営業担当が顧客との商談を通して獲得した情報も含まれます。

SFAはこれらの情報に加えて取引履歴や問い合わせ履歴などの情報を一元管理し、社内の営業担当者間で共有できるようにすることで、重複セールスや担当者変更時に引き継ぎミスなどを防ぎ、情報不足による機会損失を防ぐことができます。

案件管理……進捗を「見える化」

SFAは、それぞれの営業担当者が抱えている案件を管理・共有するための機能を備えています。

社内の営業活動を案件ごとに一元管理できるので、各案件の詳細を担当者しか知らないという状況をなくします。これにより、担当者の不在時に対応に不備が生じることや、個人の経験や勘に頼った営業活動に偏ることといったいわゆる「営業の属人化」を防ぎます。

案件ごとの進捗状況を可視化することはマネージャー職にとっても役立ち、過去の事例を分析してアプローチ法をより最適なものにするなど、組織としての営業ノウハウを蓄積するのに役立ちます。

行動管理……営業プロセスの管理

SFAには各営業担当が自分の行動を管理するための機能もあります。スケジューラーと連動させることで案件と自分の行動予定を紐づけて管理できるほか、タスクの優先順位付けや未対応タスクリストの作成、また、他の担当者へタスクを配分したりコメント機能でタスクに関する意見交換を行ったりすることができ、営業活動がスムースになります。

SFAはテレアポや商談の回数、成約率などの行動と結果を数値化し、営業担当者の業務プロセスを可視化して管理します。営業の成果や課題がより客観的に見えることで、営業活動のボトルネックを見きわめるのに役立ち、人事評価の基準に利用することもできます。

スケジュール管理……管理者によるタスクマネジメントも

SFAツールの補助的な機能の一つとして日々のデータを管理する機能があります。予定を管理するだけでなく過去のデータを参照できる点がSFAツールの特長です。

日付データと営業の活動記録、顧客情報やコメントを紐づけることにより、各営業担当者の商談開始から受注に至るまでのプロセスを詳細に把握することができ、たがいに参照できるので全体の営業効率を高める際の重要な検討材料になります。

タスク管理機能により各営業担当者は優先度の高いタスクに集中することができ、スケジュールを共有できることで営業同士の連携がスムースになるほか、管理者による営業マネジメントにも役立ちます。

SFAツールの機能には、このほか、日本の商習慣に合わせた日報・週報の機能、見積書作成機能、予実管理・売上予測(売り上げの予測とそれに対する実績の可視化)、集計・分析レポート機能(AIによる分析)などがあります。

SFAを営業活動に導入するメリット

SFAを営業活動に導入するメリットは営業全体の効率化です。営業活動の可視化、営業活動のデータ化、営業プロセスの標準化などにより全体の営業効率を高めることが可能です。

SFAツールは営業に関わる膨大なデータを一元管理し、社内全体の営業業務をスムースにします。

営業の可視化と営業データの共有

SFAの行動管理・案件管理などの機能は営業活動可視化のためにあり、現在の案件の進捗状況や各営業担当者の活動状況を客観的に把握しやすくなります。

管理者が全体の動向を追いやすくなることで進捗の遅滞や未対応タスクの見落としを防ぐことができるほか、営業活動が定量的に示されることで各担当者の成果が見えやすくなります。

また、営業データを共有できることで社内に営業ノウハウを蓄積し、今後の営業戦略の参考材料にすることができます。

SFAツールを効果的に活用するためのポイント

SFAツールをより効率的に活用するためのポイントは次の通りです。

営業担当者をフォローする

SFAツール導入にあたっては、不慣れなシステムを使うことへの抵抗や反発が起こらないよう、導入の目的や導入フローをあらかじめ営業現場と共有して現場の理解を得られるようにします。SFAツールの導入研修を行い、全スタッフがスムースに使えるようにバックアップする体制も大切です。

KPIを設定して目標を共有する

KPIは目標の達成度合いを評価するための指標で、営業の場合は、訪問件数や成約率、案件数、成約金額、顧客単価などが評価の対象になります。

KPIを設定することで各営業担当者がとるべき行動が明確になり、目標達成までのプロセスの可視化や目標の共有によって組織全体のモチベーションと成果が上がることが期待できます。

設定したKPIを達成するためには達成率や達成見込みの状況などの進捗確認を正確に行う必要があり、この点でもSFAツールが役立ちます。

PDCAサイクルを回す

SFAは営業の効率化に有効だとはいえ、効果が即時に表れるとは限りません。

営業プロセスの可視化と営業データの蓄積から問題点の発見と改善を経て、営業効率と売り上げをアップさせるには、KPIによって効果を測定しながらつねにPDCAサイクルを回していくことが必要になります。

よりスピーディーな効果を得たい場合は、SFAツールの提供会社によるコンサルティングサービスやトレーニングなどの支援を利用するのもひとつの手です。

SFAツールを導入する際の注意点

SFAには多くのメリットがある一方、使い方によっては機能をじゅうぶんにいかせないことがあります。SFAツールを導入・運用する際には次のような点に注意しましょう。

SFA導入の目的を明確にする

SFAを導入する前に、目的を明確に決めておくことが重要です。SFAには営業を効率化するための多種多様な機能が用意されていますが、目的が漠然とした状態では、機能を使いこなせないばかりか逆に労力や工数が増えてしまうおそれがあります。

営業活動のどの部分の管理を強化したいか、どの業務をどのように改善し効率化したいか、といった点を、営業部門を中心にすりあわせて具体的にしておくと良いでしょう。

入力項目の数を適正化する

SFAには顧客管理や行動管理、案件管理といったさまざまな管理機能があり、大量の情報をデータ化することが可能です。これらの情報は自動で得られる場合もありますが、営業担当者が手動で入力するケースも多いです。

データが膨大になると入力項目も多くなり、作業的な負担が大きくなります。SFAの導入と運用では、管理できる情報、すなわち入力項目の豊富さと、各営業担当者の負担、また、入力したデータを使いこなせるかといったバランスの見極めが重要だと言えます。この点でも前述の「目標の明確化」は欠かせません。

データや分析結果は営業担当者にわかりやすく共有する

SFAツールでは多種多様なデータが得られますが、それらは各営業担当者が理解しやすいかたちになっていなければ無意味だと言えます。分析結果はグラフや図表など、各営業担当者がわかりやすいかたちに変換しなければなりません。

SFAツールではグラフ化や図表化が自動でできるものもありますが、すべてのデータに適用されるとは限らず、アウトプットのバリエーションが豊富でない場合もあります。

この点については、データや分析結果をわかりやすく共有するためには、営業担当者のニーズを理解しているデータアナリストに、より適切なかたちでアウトプットを出してもらうという手もあります。

SFAツールとMAツールの連携

SFAはMAと連携させることでさらに営業活動を効率化することができます。

SFAとMAの連携で営業効率アップ

SFAツールとMAツールを連携させると、営業部門に渡される前の見込み顧客の獲得から顧客化するまでの育成プロセス、フォローまでを一気に自動化することができます。

MAのリード(見込み顧客)管理機能や社内アラート機能を使えば、打ち合わせまで進んだものの案件化しなかったケースや検討中止になった場合のフォローも自動的にできるので、顧客との関係を維持し、失注リストに再度アプローチをすることが可能です。

SFAとMA、連携時の注意点

SFAとMAは、ツールによって相互連携ができないものがあります。連携を検討する場合は必ず、各ツールの導入前に仕様を確認しましょう。

SFAのおすすめツール

SalesForce(セールスフォース)

「SalesForce(セールスフォース)」は米国に本社を構えるセールス・フォース・ドットコムによって提供されているクラウドベースのCRM・SFAサービス。全世界および日本国内でトップシェアを誇り、企業規模を問わず15万社以上で導入実績があります。

eセールスマネジャー

「eセールスマネージャー」は「営業」の分野に科学的アプローチで挑んできたソフトブレーンが提供する純国産CRM/SFAツール。使いやすさとフォローアップ体制、定着度の高さに定評があります。

JUST.SFA

ジャストシステムが提供するSFAツール「JUST.SFA」は、自社オリジナルのSFAをノーコードで実現し、「営業の属人化」を解消します。MAツールなど外部システムとの連携可能。無料トライアル版あり。

Zoho CRM

「Zoho CRM」はCRM機能とSFA機能を備えたCRMサービスで、CRMに蓄積されたデータを利用して営業活動を支援します。対話型AIを搭載し、CRMツールに不慣れなスタッフも安心して使えます。

まとめ

従来の営業と言えば「勘と経験」に頼る部分があり、営業担当者の人脈や人柄などの要素が大きく、属人的でアナログなイメージを持たれやすい業務のひとつだったのではないでしょうか。

しかし、近年では営業分野のIT化が急速に進み、営業活動の合理化で営業のイメージも大きく変わりつつあります。

営業と同様に、マーケティング活動においてもITツールの導入がほぼ必須と言える時代になりつつあります。営業担当とマーケティング担当がこれまでそれぞれ独立した動きをとっていたために逃した顧客がいるならば、SFAなどの活用で営業とマーケティングの連携が取れることで今後は機会損失を防げるでしょう。

自社の営業の課題やニーズに合ったSFAツールを選び、ポイントを押さえた運用で営業の効率を上げると同時に、自社で蓄積してきたマーケティングのノウハウをブラッシュアップしてみてはいかがでしょうか。

このコンテンツを読んだ方へおすすめの記事:

マーケティングオートメーション(MA)とは?基礎知識から機能・メリット・事例までわかりやすく解説

こちらの記事をご覧の方におすすめ