ウェビナーとは?いまさら聞けない基本・6ステップの開催方法など解説

ウェビナーとは、インターネットを通じて行われるオンラインセミナーのことです。参加者は自宅やオフィスから気軽に視聴できるため、コロナ禍を経て急速に普及しました。地理的な制約なく、全国規模での開催が実現するため、多くのユーザーとコミュニケーションが図れる手段として注目を集めています。

本記事では、ウェビナーの基礎知識から実践的な運営ノウハウまで、幅広くご紹介します。代表的な配信ツール「Zoom」の具体的な活用方法も解説しますので、これから導入をお考えの方はぜひご覧ください。

3,500ダウンロード突破!

『BtoBマーケティング知識大全』

BtoB企業のマーケティングに必要な知識・ノウハウをこの一冊にまとめています。

まずは知っておきたい基礎知識から、BtoBマーケティングの全体プロセス、戦略の立て方から具体的な手法まで、全70ページの大ボリュームで徹底解説。

目次

ウェビナーとは

ウェビナー(Webinar)とは、インターネット上で行われるセミナー、もしくはそれを実施するためのツールを指します。「ウェブ(Web)」+「セミナー(Seminar)」を組み合わせた造語で、オンラインセミナーやウェブセミナーとも呼ばれています。

これまでのセミナーは、会場で実施される形が主流でしたが、新型コロナウイルスの拡大で非対面式のウェビナーが広まりました。インターネット環境があれば、パソコンやモバイル端末からどこでも参加できます。

ウェビナーとWebミーティングの違い

オンラインで行われるウェビナーとWebミーティングは、似ているようで使用目的や特徴が大きく異なります。Webミーティングは、参加者全員が画面や音声を共有しながら、お互いにコミュニケーションをとることが可能です。顔を見ながら会話ができるため、顧客との打ち合わせや社内ミーティングに適しています。

ウェビナーは、主催者・登壇者(パネリスト)・参加者(視聴者)という3つの役割に分かれます。主催者と登壇者は画面共有や発言ができるのに対し、参加者は基本的に講演を視聴する形式ですが、質疑応答やアンケートを通じて意見を募集することもあります。このような特徴から、ウェビナーは講演会やセミナー、会社説明会、オンライン研修など、多くの視聴者に向けて情報を発信する場に向いています。

ウェビナーの配信方法

ウェビナーの配信方法は、リアルタイムと録画配信の2パターンがあります。

リアルタイム

リアルタイム配信は、設定した時間に生放送でセミナーを配信することです。オフラインのセミナーに最も近い形式で、ライブ配信とも呼ばれます。

主催者は参加者の反応を見ながら、チャットやアンケート機能を活用して柔軟な進行が可能です。質問への即座の回答や、参加者の意見を取り入れた内容変更など、臨機応変な対応により充実したセミナーを実現できます。

録画

録画配信は、事前に収録したセミナー動画を配信する方式です。リアルタイム配信と同じように時間を指定する方法と、アーカイブとしていつでも視聴できる方法の2パターンがあります。

録画配信のメリットは、編集による品質の向上です。不要な部分をカットしたり、字幕を追加したり、より視聴者に伝わりやすい内容に仕上げることができます。登壇者の心理的負担も少なく、余裕をもって話せるため、本来の実力を発揮しやすくなるでしょう。ただし、視聴者との直接的なコミュニケーションが難しくなるので工夫が必要です。想定される質問への回答を事前に盛り込むなど、一方通行にならないための対策を講じましょう。

ウェビナーのメリット・デメリット

ウェビナーを効果的に活用するには、メリット・デメリットをしっかりと理解しておく必要があります。

メリット

ウェビナーの活用には、以下のような3つのメリットがあります。

どこからでも視聴できる

ウェビナーは、インターネット環境があれば参加可能なので、従来のセミナーでは参加が難しかった海外や地方在住の方にもアプローチできます。また、デバイスがあればどこからでもアクセスできるため、「スキマ時間に1時間だけ参加したい」といった柔軟な視聴スタイルにも対応可能です。

いままでセミナーに時間を割けなかった忙しい人や、リアル開催では開拓できなかった顧客との接点創出によって、新規顧客の獲得が期待できます。

コストを削減できる

ウェビナーなら、いままでのセミナーでかかっていた会場レンタル代・設営費・人件費といったコストを削減できます。会場のセッティングにかかる手間や紙資料も不要です。また、会場まで足を運ぶ必要がないので、参加者側の負担も大幅に軽減されます。

場所や人数に制約がない

従来のセミナー会場には、施設の広さに応じた収容人数の上限がありましたが、ウェビナーではそうした制約から解放されます。参加者は場所を問わず、打ち合わせの空き時間や自宅からも気軽に視聴できるため、従来よりも多くの方の参加が見込めるようになりました。

デメリット

一方で、ウェビナー開催における課題もあります。

通信環境によって質に差が出る

オンライン開催における大きな課題は、主催者側と視聴者側の通信環境によってセミナーの質に差が出てしまう点です。特に、参加者側の通信環境は主催者ではコントロールができないため、せっかくの商談機会を逃してしまうリスクもあります。

おすすめの対策は、当日の配信内容を録画して参加者へ提供する方法です。通信トラブルで見逃した場合でも、参加者は都合のよいタイミングで視聴できるため、伝えたい情報をしっかりと届けられます。

参加者の熱量が見えにくい

ウェビナーは、気軽に参加してもらえる反面、参加者の本気度が把握しづらく、商談への展開に苦労するケースがあります。

そのため、リアル開催のセミナーとは異なるアプローチで、双方向のコミュニケーションを生み出す企画づくりが求められます。具体的には、チャットを活用した質問タイムの設定や、参加者からの積極的な発言を引き出す工夫など、ウェビナーならではの特徴を活かした構成と、丁寧なアフターフォローを行うことが重要です。

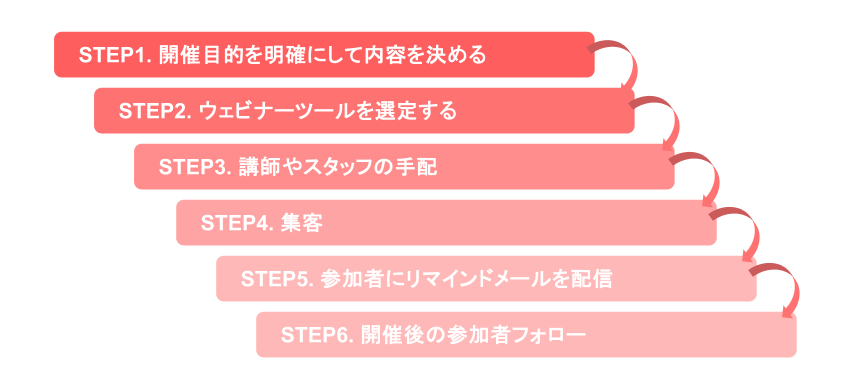

ウェビナー開催の6つのステップ

ここからは、実際にウェビナーを開催するための6つの手順について解説します。

STEP1. 開催目的を明確にして内容を決める

ウェビナーを成功に導くためには、まず開催目的を明確に定めることが重要です。目的があいまいだと方向性が定まらず、参加者に十分な価値を届けられないかもしれません。

新規顧客の獲得が目標の場合は、具体的な商談化件数や会員登録数といった数値目標を設定しましょう。また、既存顧客向けの情報提供が目的なら、顧客満足度の向上や関係強化に重点を置いた構成を検討します。

配信内容は、ターゲット層によっても変わってきます。自社サービスをまだ知らない層には、いきなり商材の紹介をするのではなく、業界トレンドや将来の展望など、まずは興味を持ってもらえるテーマを設定することが有効です。その後、自然な流れで自社製品の紹介へとつなげていくとスムーズに進められるでしょう。

STEP2. ウェビナーツールを選定する

次にウェビナーで使用するツールを選びます。ここでは、選定のポイント、配信ツール、必要な機材について詳しくご紹介します。

選定ポイント

代表的な「Zoom」をはじめ、多くのツールが登場しているので、目的や規模に合わせて最適なものを選びましょう。選定する際のポイントは、以下の3つが挙げられます。

1つ目は必要な機能が備わっているかどうかです。アンケート機能やレポート作成機能など、各ツールには豊富な機能が備わっています。どのような結果を得たいのかを話し合い、目的達成に必要な機能をチームで共有しておきましょう。

2つ目はサポート体制です。無料版と有料版では、利用できる機能に大きな差があるため、費用対効果を考慮した判断が求められます。想定される参加人数や開催頻度から、適切な予算規模を把握しておきましょう。

3つ目はサポート体制です。特にはじめての開催では、音声や映像トラブルにすぐ対応できるよう、日本語でのサポートが受けられる国産ツールが安心でしょう。多くのツールでは、無料のトライアル期間が設けられているため、実際に操作感を確かめてから導入を決めるのがおすすめです。

ウェビナーツール紹介

主な配信ツールを5つご紹介します。

|

代表的なウェビナーツールとして広く活用されているのが「Zoomウェビナー」です。Zoomを基盤としているこのツールには、メールリマインダーやQ&A機能など、配信に必要な基本機能が備わっています。すでにZoomを利用している企業や、はじめてウェビナーを開催する方におすすめのツールといえるでしょう。 具体的な特徴については、後述の「Zoomウェビナーの活用方法」で詳しく解説します。

ウェビナー専用ツールとして、注目を集めているのが「コクリポ」です。タイトルや開催日時を入力するだけで集客・予約ページが作成でき、データ管理や分析機能も備えた実用的なプラットフォームとなっています。 直感的な操作性で、主催者側の複雑な設定は不要です。参加者もURLをクリックするだけで入室できます。また、手厚いサポート体制やセキュリティも整っているため、これからウェビナー開催に取り組みたい企業でも安心して利用可能です。初月は無料で利用できるため、気軽に試してみましょう。

年間3,000件以上のイベント実績を持つ「V-CUBE」は、ウェビナーに特化した配信システムです。専用アプリのインストールが不要で、ブラウザから簡単に参加できる利便性が魅力となっています。 常に表示されるチャット画面やアンケート収集機能など、参加者とのコミュニケーションを促進する設計になっています。また、追っかけ再生もできるので、遅れて参加した方も冒頭からの視聴が可能です。

動画配信プラットフォームの「Jストリーム」は、企画から制作、配信、効果測定まで、動画活用に必要な機能をワンストップで提供しています。リアルタイム配信はもちろん、アーカイブ動画にも対応しており、専任スタッフと営業による手厚いサポート体制も整備されています。 使いやすさを重視した管理画面で、手軽に視聴ページの制作・公開も可能です。PCページをベースにスマートフォン向けも自動で最適化してくれます。

世界最大の動画プラットフォーム「YouTube」が提供するライブ配信機能です。Webカメラやスマートフォンがあれば、誰でも手軽にライブ配信をはじめられます。 不特定多数に向けたオープンなセミナーや、商品発表会などの大規模イベントに適しています。配信内容はアーカイブとして残せるため、連続講座や繰り返し見てほしい情報の発信にぴったりです。 ただし、視聴者の詳細な分析や会員限定のクローズドな配信には向いていません。セキュリティ面から、YouTubeを制限している企業や団体もあるので注意しましょう。 |

必要な機材

各機材について、具体的に説明していきます。

| PC | 安定した配信のために、有線LANでインターネット接続をしたPCの利用が推奨されています。バッテリー切れを防ぐための電源アダプターも必要です。カメラとマイクを搭載したノートPCがあれば、インターネットに接続するだけで開催できます。 |

|---|---|

| カメラ | 少人数向けの配信なら、内蔵カメラで十分な品質を確保できます。ただし、複数の登壇者がいる場合は、広い視野角と高解像度を備えた外付けカメラがおすすめです。映像の美しさにこだわる場合は、フルHD以上の解像度を持つ製品を選びましょう。

近年は、スマートフォンのカメラも高性能化が進んでいます。使用する場合は、スタンドやアームで固定し、安定した撮影環境を整えましょう。 |

| マイク | PCに内蔵されているマイクは、周囲の雑音も拾ってしまいます。クリアな音声を届けるには、特定方向からの音を捉える単一指向性タイプが適しています。 |

| 配信場所 | 外部の音が遮断された静かな環境を選びましょう。会議室やレンタルスタジオなどが理想的です。背景はシンプルに整え、照明にも気を配ります。暗いイメージにならないよう適度な明るさを保ち、参加者が見やすい画面になるよう調整しましょう。 |

| 資料 | 視聴者の関心を引く工夫を盛り込みましょう。視覚的な要素を取り入れ、アニメーション効果も活用すると効果的です。要点を簡潔にまとめつつ、図表やグラフを効果的に配置します。資料の完成度が高いほど、参加者の集中力も持続しやすくなります。 |

STEP3. 講師やスタッフの手配

ウェビナーの成功には、適切な運営体制の構築が欠かせません。進行役や技術スタッフなど、役割に応じた人員を適切に配置する必要があります。特に登壇者の手配は早めに着手しましょう。著名な方の場合、スケジュール調整に時間がかかる場合も多いです。

また、配信当日に向けた入念な準備も重要です。登壇者との資料内容のすり合わせや、スタッフによる機材操作の練習を行います。画面切り替えのタイミングやトラブル発生時の対応手順なども、本番と同じ環境で確認しましょう。各メンバーの役割分担を明確にし、緊急時の対応方針も共有しておくと安心です。

STEP4. 集客

ウェビナーの準備と合わせて、集客も進めておきましょう。想定する参加者層や提供する価値を具体化して、効果的な集客手法を検討します。

既存顧客向けか新規顧客向けかで、最適なアプローチ方法は変わります。新規顧客の開拓には、広く伝達できるセミナー情報サイトやSNSでの告知が効果的です。一方、既存顧客向けにはメールマガジンやDMを活用し、営業担当者からの直接的なアプローチも有効な手段となります。

参加者の興味を引くポイントも明確に打ち出しましょう。ウェビナーで得られるメリット、登壇者の実績、具体的なプログラム内容など、参加意欲を高める要素を前面に出します。申込手続きはシンプルにして参加のハードルを下げれば、集客数の増加も期待できます。業界の特性や対象者の年齢層によって効果的な告知方法は異なるため、ターゲットに合った適切なチャネルを選びましょう。

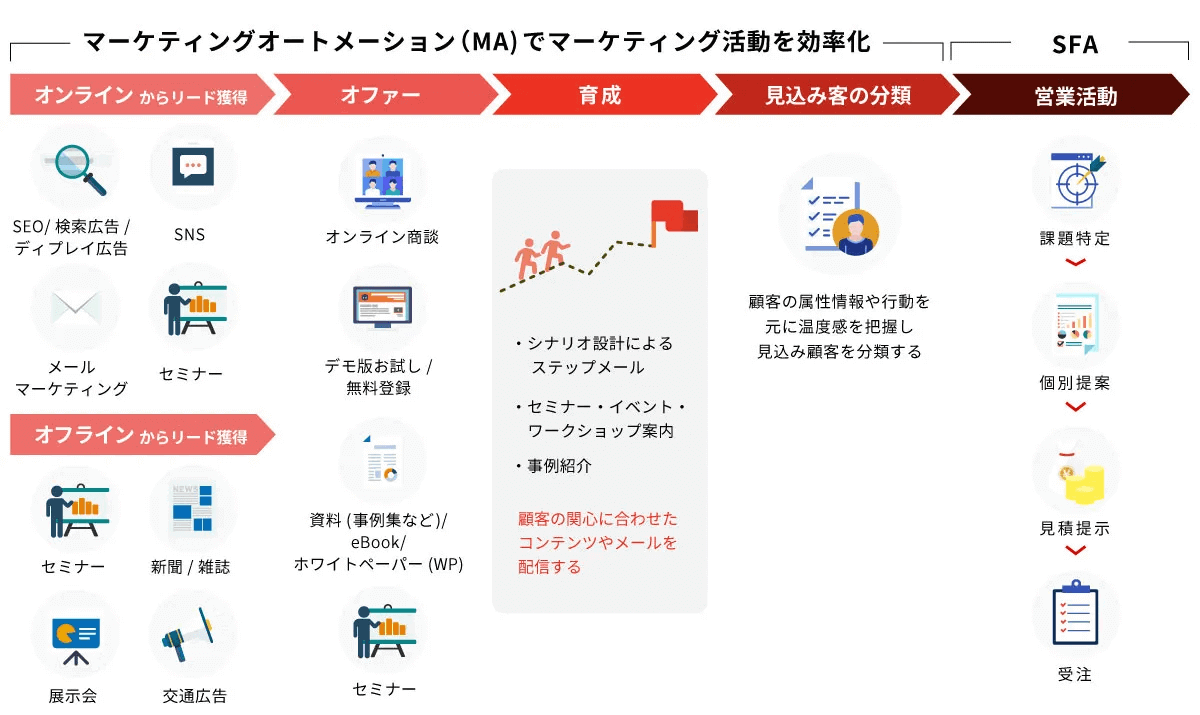

ウェビナー運営でのMA活用方法

ウェビナーの効果を高めるには、MA(マーケティングオートメーション)の活用が有効です。主な3つの活用ポイントをご紹介します。

|

フォーム作成 MAには申込フォームの作成機能が備わっており、参加者の情報を自動で管理できます。手作業による負担を軽減でき、その時間をセミナーやコンテンツの充実に充てられるため、より質の高いセミナーづくりを実現できます。

集客 既存顧客のリストを活用して、ユーザーの閲覧履歴や業種などから、セミナーテーマに関心が高い層を抽出して案内を送れます。ターゲットに適した情報を届けられるため、より多くの参加者が見込めます。また、不要なメール配信を抑えられるので、顧客との良好な関係維持にも役立つでしょう。

参加者へのアプローチ セミナー後の対応も、商談を成功させる重要な要素となります。MAを活用することで、参加した後の行動分析も容易になり、効率的な営業活動を実現します。セミナー後の商談へとスムーズにつなげる環境が整えられます。 |

MAツール「BowNow」でウェビナー集客をサポート!

クラウドサーカスが提供するMAツール「BowNow」を活用すれば、ウェビナー集客の効率が大幅に向上します。サイト訪問者の閲覧ページを把握し、興味関心の度合いをデータ化でき、配信したメールの開封率やリンクのクリック状況も確認できるため、有望な見込み顧客の発掘がスムーズになります。

特に、事例紹介ページなど、購買意欲の高さを示すページを頻繁に閲覧するユーザーには、優先的なアプローチが効果的です。確度の高い見込み顧客にウェビナー情報を提供すれば、集客率の上昇が見込めるでしょう。MA導入がはじめての方でも、操作しやすいシンプルな設計になっており、無料で試せるフリープランも用意していますので、まずは気軽に試してみてください。

詳しくはこちら:MAツール『BowNow』とは

STEP5. 参加者にリマインドメールを配信

参加者の出席率を高めるために、適切なタイミングでリマインドメールを送りましょう。申込みから開催までの期間が長いと、参加予定者がウェビナーを忘れてしまう可能性があります。

リマインド配信は、開催の2週間前、1週間前、3日前、前日というように段階的に実施します。メールには、開催日時や参加URLといった基本情報に加え、ウェビナーの魅力的なポイントも盛り込みましょう。

また、オンラインならではの準備事項も丁寧に案内します。使用するツールのインストール方法や動作確認の手順、音声・映像のテスト方法なども分かりやすく説明しましょう。はじめてウェビナーに参加する方でもスムーズに接続できるよう、トラブル時の問い合わせ窓口も明記してください。

STEP6. 開催後の参加者フォロー

ウェビナー終了後のフォローアップは、次回への改善点を見出すとともに、見込み顧客との関係を深める重要な機会となります。

まず終了直後に、参加者へアンケートを送付しましょう。この際、回答特典として業務に役立つ資料を提供すれば、回答率の向上が期待できます。アンケートでは満足度や改善点だけでなく、参加者の課題やニーズも把握できるようにしましょう。

また、セミナーの内容に関心を示した参加者には、個別のフォローメールや電話連絡を行います。質疑応答での質問への補足説明や、関連する情報提供によって自然な形で商談へとつながります。このような段階的なアプローチで、参加者との継続的な関係構築を目指しましょう。フォロー業務には、MAツールの活用が効果的です。お礼メールの自動配信など、業務の効率化が図れるので、人手が足りない場合でもスムーズな対応が望めます。

3,500ダウンロード突破!『BtoBマーケティング知識大全』

この資料では、以下のことを紹介しています。 ✔ BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ✔ デマンドジェネレーションとはなにか ✔ リード獲得の施策にどういったものがあるのか✔ 顧客育成やMAツールの基本

Zoomウェビナーの活用方法

最後に、多くの企業が採用しているZoomウェビナーを例に、実践的な使い方を解説します。

特徴

Zoomウェビナーは、世界で広く使われているビデオ会議システム「Zoom」をベースに開発されたウェビナープラットフォームです。簡単な操作性と安定した通信環境が大きな魅力といえます。

主催者側は、数回のクリックだけで配信設定が完了し、参加者も普段使い慣れたZoomの画面から簡単に視聴できます。また、最大100万人規模の視聴者に対しても、高品質な映像と音声を途切れることなく安定的に届けられます。セキュリティ面では、参加者の登録管理や待機室機能を備え、不適切なアクセスを防止します。

さらに、チャットやQ&A機能を活用すれば、参加者との双方向の対話も可能です。投票機能で視聴者の意見を即座に集約したり、リアルタイムの反応を見ながら配信内容を調整したりする選択肢も備えています。

他のマーケティングツールとの連携機能も充実しており、収集したデータを分析して戦略立案に役立てられます。配信内容は高画質で録画保存も可能なため、復習用コンテンツとしても活用できます。このように、Zoomウェビナーは使いやすさと機能性を兼ね備えた、ビジネス向けウェビナーツールとして高い支持を得ています。

参照元:Zoom公式サイト

使い方

まず、ウェビナー開催には適切なライセンスの購入が必要です。公式サイトのアカウントの請求ページから手続きを進め、希望する参加人数に応じたプランを選択します。

|

ウェビナー登録 開催の準備段階で、事前登録の有無を設定できます。登録必須にした場合、参加者情報の収集や承認管理が可能になります。登録フォームは自由にカスタマイズでき、視聴者の属性や興味関心を効率的に把握できます。 一方、登録不要の設定では、ウェビナーURLを知っている人なら誰でも視聴できますが、主催者側は申込者の詳細を把握するのが難しくなります。

登壇者と出席者の招待 登壇者の招待は、参加者とは別の専用URLを発行して実施します。画面共有や発言などの権限が与えられ、運営側として参加することになります。一般参加者への案内は、登録用URLの共有やZoom生成の招待状の送付など、複数の方法から選択できます。

ウェビナー開催 当日の進行では、主催者と登壇者が中心となって実施します。画面共有やビデオ・音声の配信を行い、参加者とはチャットやQ&A機能を通じてコミュニケーションを図ります。映像品質は最大1080pまで対応しており、サポートへの事前申請で高品質な配信が実現できます。 このように、Zoomウェビナーは直感的な操作性と充実した機能を備えており、ウェビナー実施をしっかりとサポートします。 |

まとめ

ウェビナーは、コロナ禍を機にビジネスの現場で一般的となりました。場所や人数の制約がなく、低コストで効果的な情報発信が実現できるため、多くの企業が積極的に導入しています。

ただし、単にオンラインでの開催だけでは十分な成果は望めません。目的に応じたツール選定や参加者の通信環境への配慮、集客からフォローまでの一連の流れを適切に設計する必要があります。基礎知識や開催手順をしっかりと把握し、ウェビナー開催を商談率アップへとつなげていきましょう。

『【3,500ダウンロード突破!】BtoBマーケティング知識大全』をダウンロードする

以下のステップに沿ってフォーム入力することで、資料ダウンロードいただけます。

この資料でこんなことがわかります!・BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ・デマンドジェネレーションとはなにか ・リード獲得の施策にどういったものがあるのか・顧客育成やMAツールの基本

監修者

クラウドサーカス株式会社 石本祥子

新卒でコンサルティング会社に営業職として入社。3年で営業所長代理を経験後、ベンチャー企業を経て、クラウドサーカス社にマーケティング職として入社。

営業とマーケティング、いずれの経験もあることを活かし、クラウドサーカス社が提供しているMAツール『BowNow』において、マーケティングと営業に関するメディアの監修を含む、Webマーケティングの全域を担当している。