セミナー開催のための準備を解説!チェックリストや段取り・アフターフォローまで全て公開

セミナーを成功させるには、事前準備をいかに入念に行うかが大切です。しかし、セミナーの準備は多岐に渡るため、どこから始めたらいいかわからない方も多いのではないでしょうか。長い準備期間があるにも関わらず、準備が間に合わない場合や、準備漏れなどが起こり、慌ただしい中セミナー当日を迎えてしまう可能性もあります。

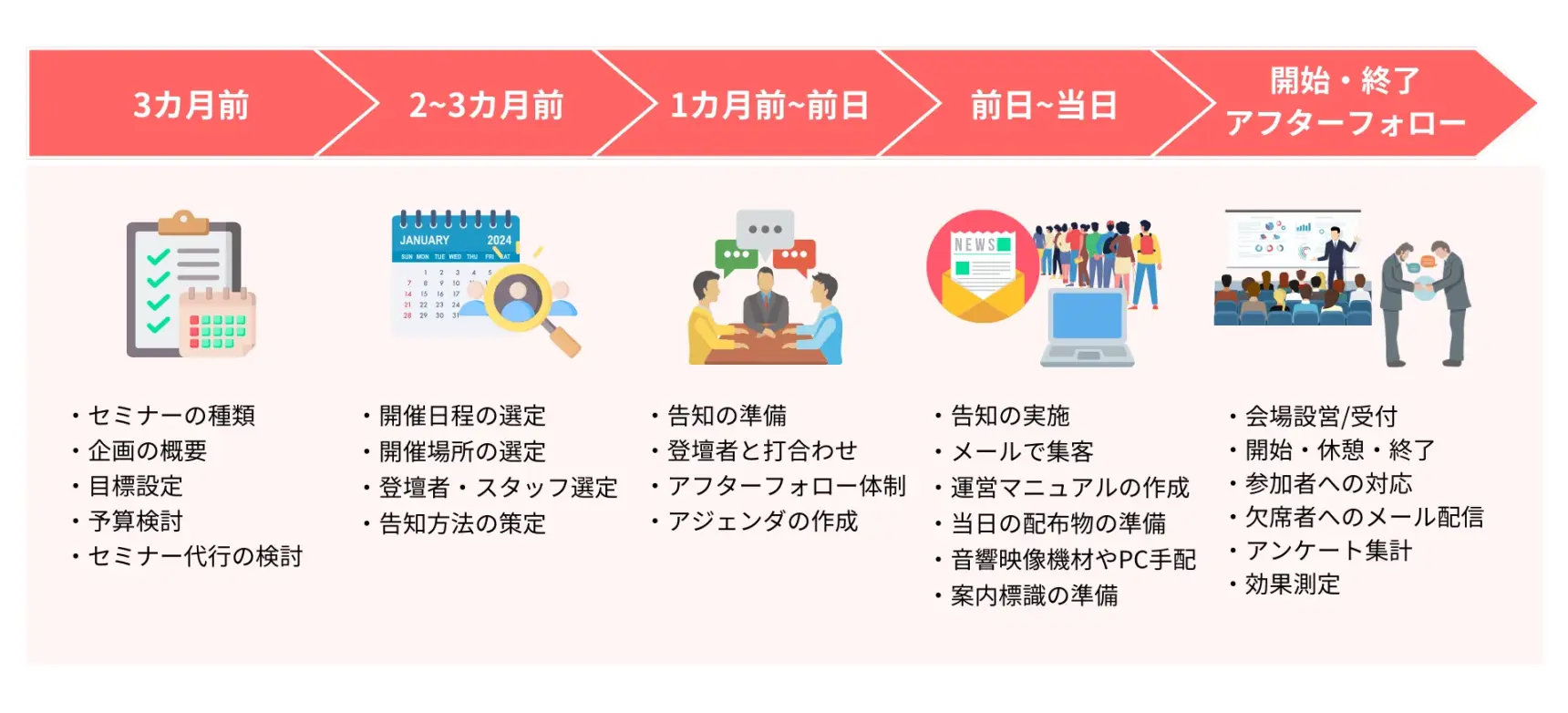

本記事では、セミナー準備の段取りに関して、「企画 / 企画概要の詳細選定 / 具体的な準備の開始 / 告知開始・準備の大詰め / 当日の準備〜セミナー開始~終了時 / アフターフォロー」の内容を、一連の流れに沿って解説します。

当日用意するべき持ち物リストやチェックリストなども紹介しているほか、最終章ではセミナーを管理できるMAツールについても詳しく解説していますので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。

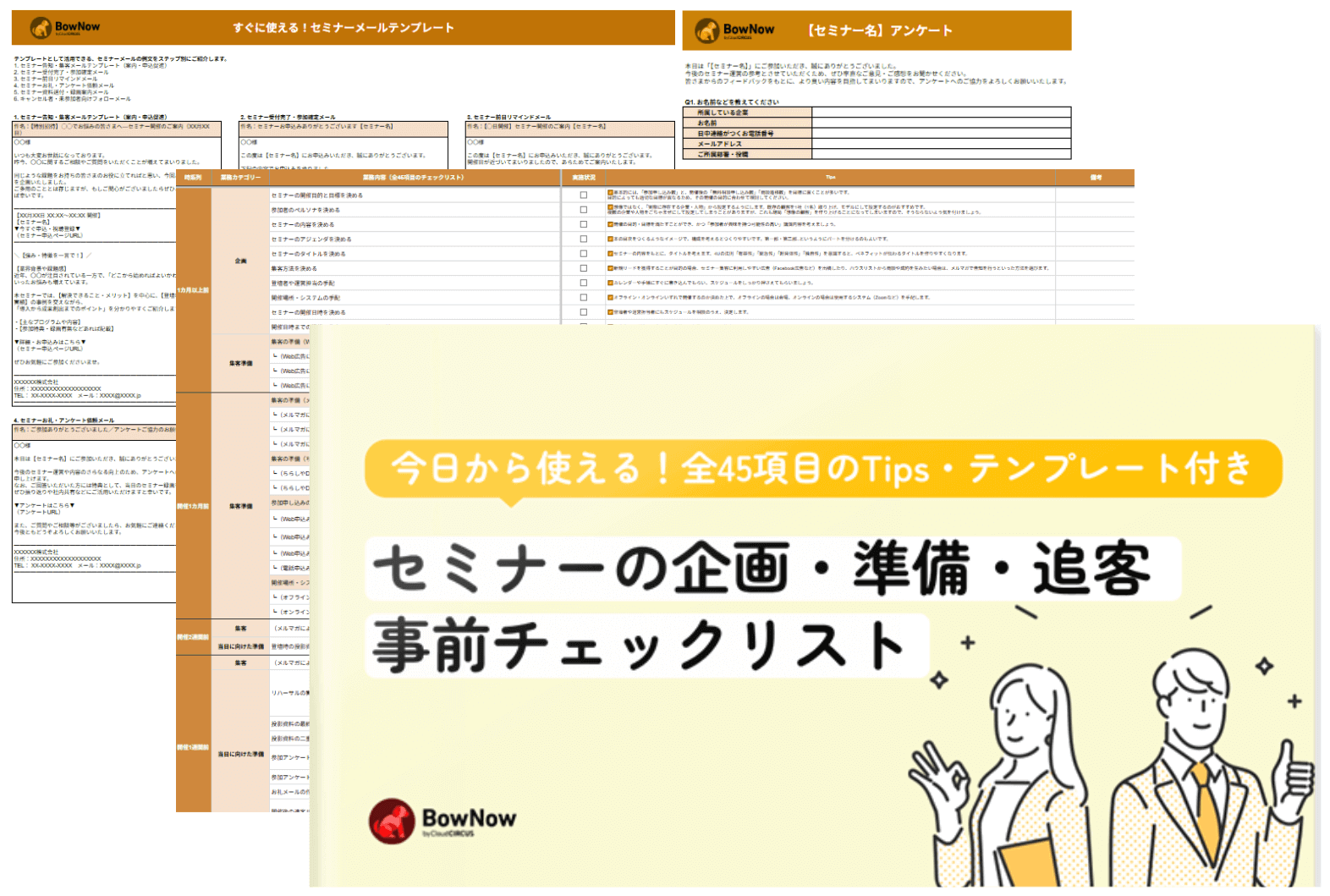

セミナーの企画・準備・追客『事前チェックリスト』

年間220本以上のセミナーを開催している、クラウドサーカス社が蓄積してきた経験とノウハウをもとに、セミナーの企画・準備・追客を効果的に行える『成果を出すなら知っておきたい・Tips全45選&事前チェックリスト』『集客・フォローで使えるメールテンプレート6種』『セミナーアンケートのテンプレート』を作成しました。ぜひお役立てくださいませ。

目次

セミナー準備の段取り

セミナーが成功するかどうかは準備で9割決まると言われており、開催までの準備期間に何を行うかがとても重要です。セミナーを成功させるために必要となる段取りについて、以下のステップでセミナー準備の一連の流れについて解説します。

- 企画(~3か月前)

- 企画概要の詳細選定(3か月前~2か月前)

- 具体的な準備の開始(2か月前~1か月前)

- 告知開始・準備の大詰め(1か月前~前日)

- 前日~当日の準備

- セミナー開始~終了時

- アフターフォロー

企画(~3か月前)

セミナー開催の3ヶ月前までには、セミナーの目標設定や企画内容を決めておく必要があります。そして3ヶ月前から、準備のメインとなる会場予約や集客施策を行います。3か月前までに検討・立案すべき内容は大きく分けて以下の5つです。

- 情報提供型セミナーと顧客獲得型セミナー

- 企画概要

- 目標設定

- 予算検討

- セミナー代行の検討

顧客獲得型セミナーと情報提供型セミナー

セミナーは、セミナー後に自社の商談成立へとつなげる「顧客獲得型」と情報収集を目的とする「情報提供型」の2種類に分類することができます。

多くの企業ではセミナー後に自社商材の商談へとつなげることを目的とし、自社商材を購入する際の基礎知識や判断材料などを受講者に提供する「顧客獲得型」のセミナーを実施します。

「顧客獲得型」では多くの受講者を集客することが目的なのではなく、セミナー後には個別相談会を実施して手厚くフォローするなど、受講者を顧客化するシステムを整えることが重要とされています。多く集客した場合には顧客化へとつなげることが難しいため、数回に分けてセミナーを開催すると良いでしょう。

「情報提供型」は、登壇者や講師の持つ知見やノウハウをセミナー受講者に提供するセミナーであり、受講後に実施するアンケートにおいて、良い結果を得られることが最終目的です。それぞれの特徴・目的を理解し、自社の開催するセミナーがどちらに属するかを見極め、適した準備をする必要があります。

企画概要

セミナーの企画概要を検討する際には、参加者に「どのような課題・ニーズがあるか」「セミナーを通して何を得られるのか」などの最終目的、及びテーマを明確にすることが大切です。

具体的には、「新サービスを紹介して導入を検討してもらう」「課題を明確にして分析データや他社事例などを明示した後、課題解決のツールとして自社商品を訴求する」「自社の商材についての知識やノウハウを提供した後、質問・相談などのフォローアップを行う」などの目的があります。企画概要をしっかりと定めることで、今後の目標設定や準備などの方針が定まるため、しっかりと検討を重ねて決めましょう。

目標設定

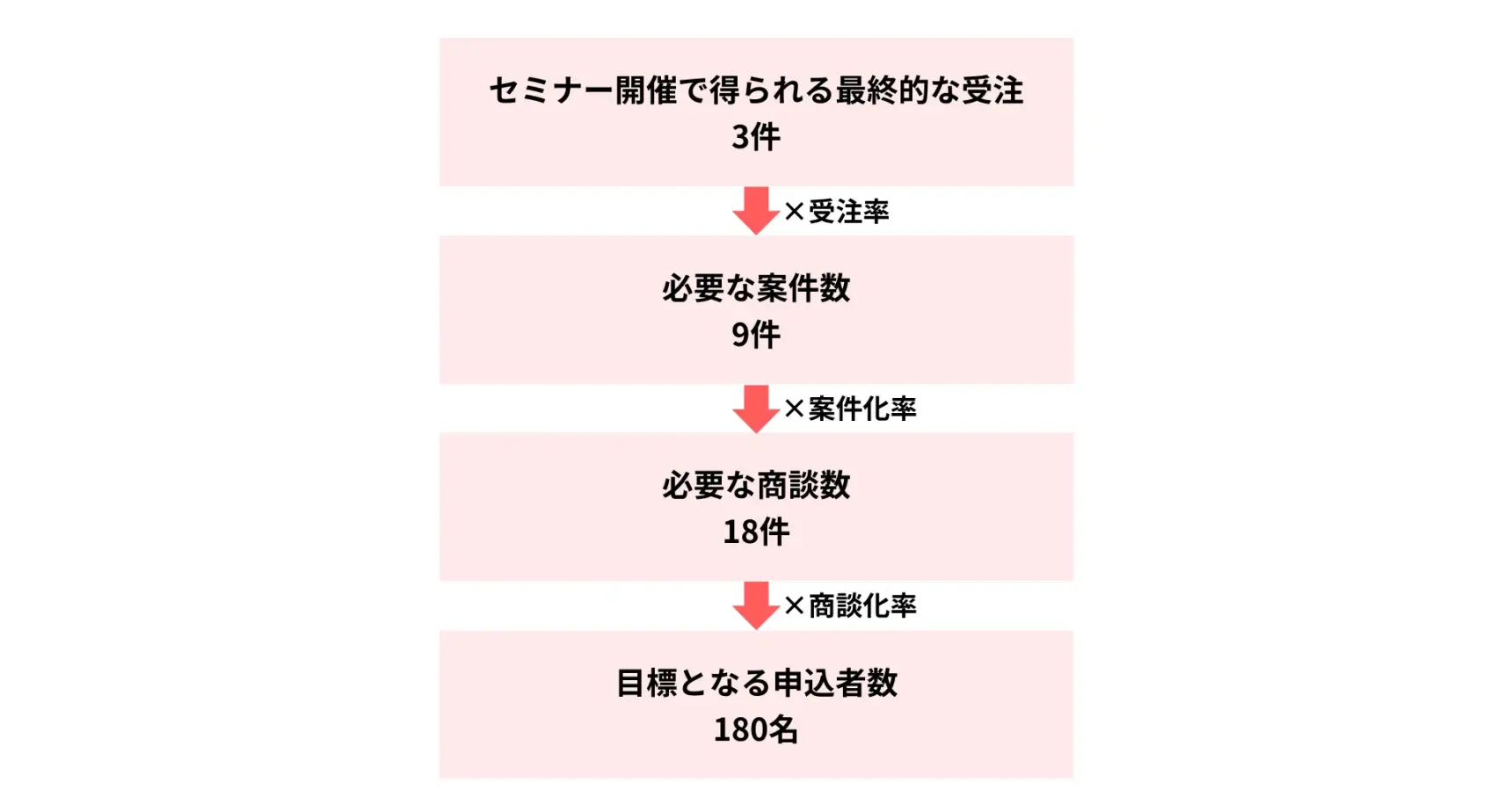

企画の概要が決まったら、目標を決めていきます。セミナー開催の目標は「資料請求数=30」「集客=50人」など、具体的な数値で設定する必要があります。数値化して設定することで、達成するための課題や方法が明確になるため取り組みやすく、セミナーを成功へと導きやすくなるためです。また可能な限り、セミナーを通して最も得たい成果から逆算して、設定していきましょう。

予算の検討

次に予算を検討しましょう。予算を決めてから企画や目標を定める方もいますが、そうするとセミナーの主旨が本来の意図から逸れてしまう傾向にあります。

先に定めたセミナーの目的と目標によってセミナーの予算は大きく異なるため、しっかりとテーマや目標を決めた上で自社の現状に合った予算と照らし合わせ、バランスよく調整することが大切です。

大手企業は予算に恵まれた中でセミナーを企画できますが、ほとんどの企業が経営状況を踏まえて現実的にセミナーを計画する必要があります。予算を先に決めてしまうとブレが生じ、セミナーの開催意義が薄れてしまう可能性もあるため注意しましょう。

セミナー代行の検討

企画概要や目標、予算を設定する中で、集客ノウハウ不足や人的リソース不足などの課題が生じた場合、代行業者へ委託するという手もあります。

セミナーの運営管理全体の委託や一部業務のみの委託など様々なサービスがあるので、それらを視野に入れて進めることで、セミナー企画の幅が広がり、余裕を持って準備・開催できます。ただ大きなコストがかかる場合もあるため、しっかりと検討することが大切です。

セミナーの企画・準備・追客『事前チェックリスト』

この資料では、以下のことを紹介しています✔ セミナー準備・企画・追客で使える!事前チェックリスト✔ セミナーで成果を出すなら知っておきたい全45のTips✔ 【全6種類】集客・フォローで使えるメールテンプレート✔ セミナーアンケートのテンプレート

事前準備開始・企画概要の詳細選定(3か月前~2か月前)

3ヶ月前から事前準備を始めつつ、企画の詳細を煮詰めていきます。セミナーの方針をしっかりと理解した上で、主に以下の4つを検討していきます。それぞれについて見ていきましょう。

- 開催日程の選定

- 開催場所の選定

- 登壇者の出演交渉・スタッフの選定

- 告知方法の策定

開催日程の選定

セミナー開催の日程は、セミナー参加対象者が参加しやすい時期を設定することが大切です。対象の顧客像であるペルソナをもとに検討すると良いでしょう。

たとえば、対象業界の繁忙期にセミナーを開催しても多くの参加者は見込めません。BtoB商材に関するセミナーを法人向けに開催する場合は平日が好ましく、時間帯も午前中や午後の遅い時間の開催が多くの参加者にとって都合がいい傾向にあります。セミナー参加者の立場に立って検討することが重要です。

また同時期に開催される競合他社のセミナーがあるかどうかにも注意が必要です。事前に検索した上で、より多くの参加が見込まれる日程を選定しましょう。

ただ、開催日程を先に決める場合もありますが、会場の空き状況に合わせて日程を決定する場合もあります。次は開催場所の選定について紹介します。

開催場所の選定

セミナー開催場所を選定する際は、「アクセスの良さ(立地)」「利用料金」「参加人数に合った広さ」の項目に注目し、開催日時の選定と同様、セミナー参加者の立場になって決めることが大切です。

多くの企業では自社の会議室でセミナーを開催しています。開催の準備やコストの面を考えると主催者側の負担を減らすことができるのがメリットです。少人数セミナーの場合なら設営も比較的簡単に済みます。

自社の会議室以外が適していない場合は、ホテルや市区町村が提供する会議室、最近では駅から近い民間の会議室やレンタルスペースなどの利用も増えています。外部会場を借りる際には、「利用時間」「実施内容」「使用備品」「撤収作業」などについて、しっかりと打ち合わせを行うことも大切です。

予約する前に会場を実際に見学することも必要です。その際は「会場の雰囲気」「アクセスの良さ」を確認し、気になる点があったらメモをしておきましょう。

登壇者の出演交渉・スタッフの選定

自社セミナーでは多くの場合自社社員が登壇者を務めますが、外部へ依頼するケースもあります。その場合は業界での実績や知名度は集客に影響するため、セミナーの企画に沿った経験・実績がある人物をアサインし、内容の打ち合わせを行いましょう。

外部登壇者への出演依頼を打診する時期は、セミナー開催の「3〜6ヶ月前」とも言われることもあるため、確実に出演してもらいたい場合はもっと早めに打診する必要があります。またその際、集客人数に合わせて当日セミナーに関わるスタッフの選定も行いましょう。十分な人数を確保することが大切です。

告知方法の策定

告知方法を策定する際には、「既存顧客」を対象とするのか、「既存顧客を含む、幅広い参加者を対象とするのか」によって異なります。それぞれの集客法についてみていきましょう。

既存顧客が対象の場合

既存顧客が対象となるセミナーの場合、顧客情報を元に以下の方法を活用して告知し、参加者を募集します。一方的な告知ではなく、できる限りフォローすることで申し込み率は高まります。

- DMの郵送

- メール配信

- 自社サイトのお知らせに掲載

- 営業担当者からの告知・勧誘

新規顧客など幅広い参加者を対象とする場合

既存顧客だけでなく、新規顧客など幅広い参加者を対象とする場合は、以下の方法から検討することをおすすめします。有料で告知をする際は、効果の測定を行うために、認知経路の確認などを忘れないようにしましょう。

- GoogleやYahoo!などの検索エンジン広告

- SNSでの告知

- 業界紙へのパブリシティ

- 広告

- セミナーポータルサイトへの掲載

具体的な準備の開始(2か月前~1か月前)

セミナー開催の2か月前〜1か月前は、企画概要の詳細をもとに、以下のようなより具体的な準備に取り掛かります。

- 告知の準備

- 登壇者との打ち合わせ

- アフターフォロー体制

- 概要(アジェンダ)の作成

この時にアフターフォロー体制を整えておくことで、1か月前〜前日までの期間を余裕を持って過ごせるようになるため、入念に準備しましょう。

告知の準備

開催の1ヵ月前には実際に告知を行うため、この期間にセミナーの申込み方法やキャンセル方法など、告知で公開する内容をしっかり準備しておく必要があります。

また1ヶ月前から配信を開始する集客メールの内容をはじめ、配信リスト・除外リストなども作成しましょう。

登壇者との打ち合わせ

外部の登壇者に出演交渉をした場合は、資料督促や事務連絡などを行います。またこの時に、改めて講師にテーマや予定時間などを伝え、以下に記載した詳細について打ち合わせしましょう。

- 備品や設備などの確認(パソコンは持参するか・マイクの希望・プロジェクターが必要かなど)

- 配布物の有無・講演方法(立つか・座るか)

- 主催側が準備するものがあるか

アフターフォロー体制の整備

セミナー開催後、スムーズにアフターフォローを行うために、この期間でアフターフォロー体制を整備しておくことが大切です。具体的には以下の内容があります。メルマガやサイトアップの構成などを決めておくことで、セミナー終了後でも迅速に対応することができます。

- アンケート作成

- 御礼メール作成

- メルマガ

- サイトアップ

概要(アジェンダ)の作成

セミナーの集客を開始する前に、セミナーで話す概要(アジェンダ)を作成する必要があります。作成する際には、起承転結の流れを意識して、開催後の個別相談会などにつながるストーリーを考えると作りやすくなるでしょう。

セミナーは営業活動の前段階として位置付けられるため、セミナーを通してノウハウや知識を公開すると共に、参加者からの信頼感や好印象を持ってもらうことが大切です。

公開するノウハウを選んだら、その一部だけではなく全てを公開することで、信頼ある会社だと受け入れられやすくなり、その営業活動や関係構築がスムーズになります。

セミナーの企画・準備・追客『事前チェックリスト』

この資料では、以下のことを紹介しています✔ セミナー準備・企画・追客で使える!事前チェックリスト✔ セミナーで成果を出すなら知っておきたい全45のTips✔ 【全6種類】集客・フォローで使えるメールテンプレート✔ セミナーアンケートのテンプレート

告知開始・準備の大詰め(1か月前~前日)

セミナー開催日の1か月前からは、告知の実施や運営マニュアルの作成、当日の配布物の用意など、準備業務が大詰めになってきます。この時期は以下のような各種業務を同時進行で進めていくため、綿密な情報共有とスケジュール管理がカギです。それぞれの業務について解説します。

- 告知の実施

- メールを配信する(集客・リマインド)

- 運営マニュアルの作成

- 当日の配布物の準備

- 音響映像機材やパソコンの確認・手配

- 案内標識の準備

告知の実施

先述した告知方法で、実際にセミナーの告知を開始します。スムーズに告知ができるよう、担当者を決めておくと良いでしょう。

メールを配信する(リマインド・集客)

セミナー開催日が近づいたら、申込者に対してセミナーの案内をする「リマインドメール」や集客メールを配信しましょう。リマインドメールの配信は、セミナーに確実に足を運んでもらうために必須といえます。申込者がセミナーの存在を忘れて欠席してしまうのを防ぐ効果もあるため、セミナー参加率も向上します。

無料のセミナーの場合は有料セミナーに比べて、申込みがあっても実際に来場する参加者の割合が低くなる傾向にあります。その場合には、リマインドメールの配信がより重要になってきます。

運営マニュアルの作成

セミナーのタイムスケジュール・緊急時の対応・各作業の担当者などを記載した運営マニュアルを作成することも大切です。セミナーをスムーズに運営するためには、当日までに準備すべきことに加えて以下のような内容をまとめ、全スタッフでシェアする必要があります。

- セミナー概要

- タイムスケジュール(全体像を一目で把握できる進行表)

- 本番用の司会台本

- 各作業の担当者

- 問い合わせ及び緊急時の対応

- 当日までに準備すべきこと

当日の配布物の準備

当日配布する予定の配布物も準備しておきましょう。配布物にはセミナーで使用する予定の資料やテキストをはじめ、企業パンフレット、カタログ、アンケート、ノベルティなどがあります。テーマや企画によっては映像作品の準備が必要なケースもあるでしょう。それぞれの配布物の必要数量を確保するほか、制作を依頼する場合は制作会社の選定や見積もり、発注から納品までの時間などをチェックしておくことが大切です。

また、座学でのセミナーを開催するのであれば、ペットボトルの飲料を準備するのが一般的です。セミナー参加費用が高額な場合や優良顧客を対象とする場合は、休憩時間に軽食やコーヒーを準備すると印象が良くなるでしょう。

音響映像機材やパソコンの確認・手配

セミナーで使用する音響映像機材やパソコンが会場の備品に含まれない場合は自社の備品やレンタル品を手配しましょう。また、登壇者が自身のPCを持参する場合、PCの種類(Mac/Windows)やモデルなどの確認が必要な場合もあります。レンタルの際には欠品の可能性もあるため、できる限り早めに手配しておくことが大切です。

案内標識の準備

小規模なセミナーであれば2,3箇所で十分な場合もありますが、参加者の多い大規模なセミナーでは、スムーズな受付や動線のために多くの案内標識が必要となる可能性があります。

参加者が会場内で迷わないよう、「○○セミナー会場」「 受付はこちら」「お手洗いはこちら」などの案内標識を準備しましょう。また会場内の設備の案内をスライドにして投影する方法もあります。その場合は、スライドを用意しておきましょう。

当日の準備〜セミナー開始~終了時

本章では当日の準備から、セミナー開始時〜終了時までに行うべき内容について、以下の点を解説します。当日の持ち物・チェックリストも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

- 会場設営

- 受付

- 開始時

- 休憩時

- 終了時

当日の持ち物・チェックリスト

当日必要な物と、設営の際に確認すべきチェックリストを、場面別に紹介します。

- 【前日まで】お申込者様リストを営業に共有する

- 【準備物】ドリンク・案内張り紙・配布物・アンケート

- 【会場設営】テーブルや椅子・掃除・空調・BGM・会場の設備案内投影(必要な場合)

- 【受付】出欠確認表・名刺トレイ・ボールペン数本・受付終了後案内張り紙

- 【開会時及び休憩中】照明確認・BGM

より詳しく知りたい方はこちらをご確認ください。

会場設営・資料の配布

参加者がセミナーに集中できる快適な環境を作るため、テーブルや椅子の位置などに気をつけて会場を設営しましょう。他にも会場の清潔さや空調に加え、セミナー開始までの雰囲気を和らげる効果のあるBGMを流すなどの配慮も大切です。資料がある場合は座席やテーブルに置いておきましょう。アンケートがある場合は資料の一番上に置いておくことで、回答率の向上が見込まれます。

またこのタイミングで、登壇者などとリハーサルや打ち合わせを行っておくと、セミナーをよりスムーズに進行できます。

受付準備

会場規模にもよりますが、受付には受付担当と案内担当の2名以上配置すると良いでしょう。

出欠確認のためのチェック用紙やセミナー管理ツールを用意するほか、参加者からいただいた名刺を入れる小さいトレイも準備する必要があります。忘れた方のために筆記用具を用意しておくのもおすすめです。

また、遅れて入場する参加者のためにセミナー開始後も10〜15分は受付を続け、受付終了の際は、さらに遅れた参加者のために案内の張り紙を用意します。外部会場の場合は、終了時まで受付に人がいると良いでしょう。

開始時

セミナー開始時にはBGMを止め、開会の挨拶をします。司会者は必要に応じてタイムテーブルの案内をした後に登壇者へバトンタッチし、本編へ進みます。投影スライドを利用する際は、参加者が見やすいようにするため、照明を落として少し暗くしましょう。

休憩時

長時間に及ぶセミナーの場合には休憩をはさみましょう。司会より休憩の時間などをアナウンスした後にBGMをかけます。再開時も司会が一言挨拶をした後登壇者へバトンタッチし、後半へ進みます。

終了時

セミナーの終盤には質疑応答を設けるのが一般的です。質疑応答で質問が挙がらなくなったらセミナーを終了し、アンケートの記入を促します。アンケートの提出方法も忘れずに案内しましょう。

会を閉じる言葉を使ってしまうとすぐに帰ってしまう参加者もいるため、質疑応答が終わったらすぐにアンケートの記入を促すことがポイントです。回答率の向上にもつながるでしょう。

セミナーの企画・準備・追客『事前チェックリスト』

この資料では、以下のことを紹介しています✔ セミナー準備・企画・追客で使える!事前チェックリスト✔ セミナーで成果を出すなら知っておきたい全45のTips✔ 【全6種類】集客・フォローで使えるメールテンプレート✔ セミナーアンケートのテンプレート

アフターフォロー

セミナー終了後のタイミングは、参加者が自社サービスや商品に最も関心の高い状態になっています。このタイミングで大切なのは、セミナーで性急に成約まで持ち込むのではなく、今後の商談成立を見越してアフターフォローを行うことです。以下の内容についてみていきましょう。

- 参加者への対応

- 欠席者へのメール配信

- アンケート集計・効果測定

- サイトへのアップ

参加者への対応

セミナー会場で紹介した自社商品の説明を希望している参加者には、できるだけ早急に対応することが大切です。

また、参加者への御礼メールは当日中、遅くても翌日までにすばやく行いましょう。関心度の高い参加者には個別に営業の電話でアプローチすることで、商談へとつながる可能性もあります。

欠席者へのメール配信

忘れがちなのが、セミナー欠席者へのメール配信などのフォローです。一度セミナーを欠席すると、その後セミナーや自社商品・サービスなどから遠のいてしまう傾向にあります。

「またの機会に是非お越しください」などの言葉をメールに添えることで、今後も欠席者と接点を持ち続けることができ、次回以降のセールスキャンペーンにつながる可能性も高まります。他に、セミナー内容の概要を送るという手もあります。

アンケート集計・効果測定

アンケートを集計し、効果測定を行うことも大切です。結果は関連部署で必ず共有し、改善すべき点を次回のセミナーに必ず活かしましょう。

セミナー終了後の効果測定や売上への影響は、セミナーやマーケティング、営業の質を向上させ、最終的に自社の利益拡大を図るためには必須の取り組みといえます。

サイトへのアップ

開催したセミナーの様子や内容などを自社サイトにアップしましょう。写真などを活用してより雰囲気が伝わるコンテンツをアップすることで、セミナー参加へのハードルが下がり、今後の集客アップへとつなげられます。SNSなどにアップしたり、メルマガで配信したりしても良いでしょう。

セミナーを管理できるMAツール

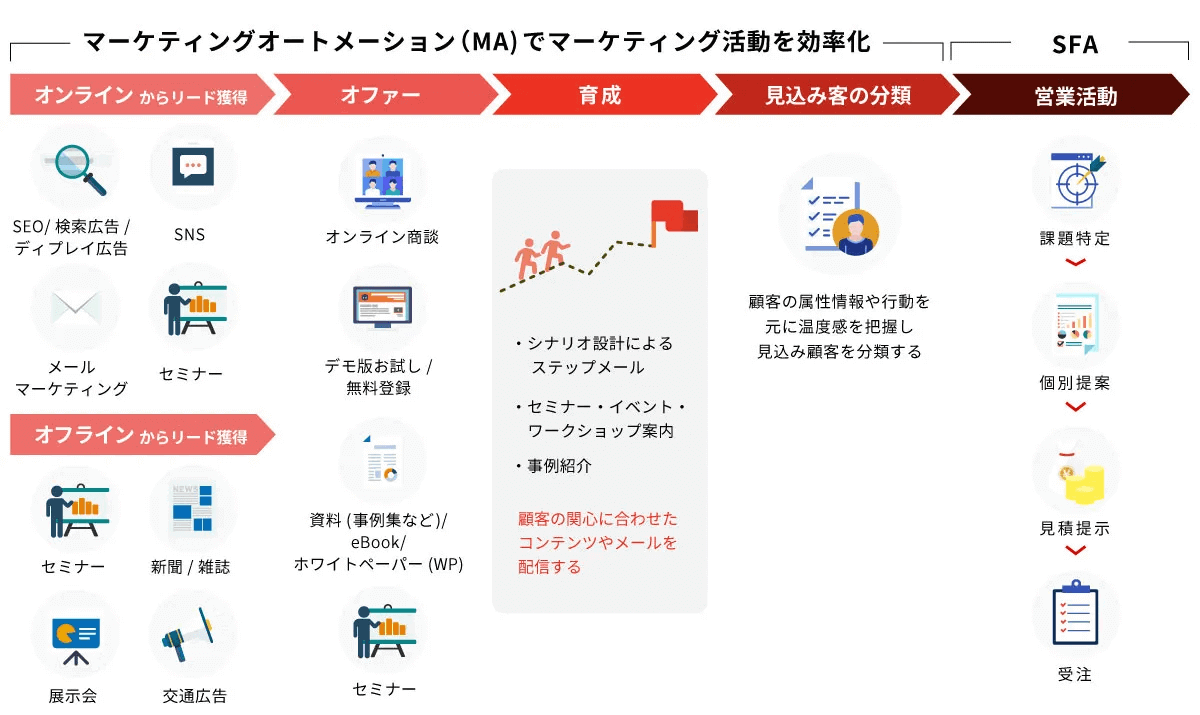

MAツールではセミナーを管理する機能も備わっているため、スムーズなセミナー開催のために導入する手もあります。本章では、MAツールの概要と、セミナー管理機能について解説します。

MAツールとは

マーケティングオートメーション(MA)とは、「顧客開拓におけるマーケティング活動を可視化し自動化する」ことで、それを実行してくれるソフトウェアをマーケティングオートメーションツール(以下「MAツール」)といいます。

マーケティングという概念が指す範囲は非常に広く、顧客の獲得からその顧客が購買に至るまでのプロセス、また、その後のフォローも含みます。それぞれを別個に管理していては、顧客それぞれの行動履歴や購買履歴に沿ったきめ細やかなアプローチが出来ません。

MAツールを有効に活用するためには、「リードジェネレーション(見込み客の獲得)」「リードナーチャリング(見込み客の育成)」「リードクオリフィケーション(見込み客の選別)」というマーケティングプロセスの3つの段階ごとにMAツールの機能が具体的にどう役立つのかを理解しておかれると良いでしょう。

MAにはメールの自動送信や顧客管理などのさまざまな機能がありますが、セミナーの管理に役立つ機能も備えています。次章で詳しくみていきましょう。

MAの主なセミナー管理機能

MAツールには以下の「セミナー管理機能」が備わっています。それぞれの機能について解説します。

告知ページ作成機能

「告知ページ作成機能」は、テキスト入力と簡単な操作で告知ページを作成できる機能です。難しい専門知識はほぼ不要で、日程やタイトルなどの必要事項を作成画面に入力するだけで作成できます。

掲載期間を設定すれば、掲載終了のタイミングで自動的に非公開へと切り替えたり、デザインをカスタマイズすれば、自社の魅力をより強く打ち出せるようなページを作成することが可能です。

申し込みフォームの作成機能

「申し込みフォームの作成機能」は告知ページ同様、専門知識がなくても、誰でも簡単に申し込みフォームを作成できる機能です。システム管理者やWeb担当者に依頼する必要がなくなるため、より少ない工数で作業を進められます。こちらも申し込み期間や参加人数の設定ができるため、設定値に達した段階で自動的に申し込みを締め切ることができます。

CRMシステムと連携していれば、新規の見込み顧客が申し込みをした段階で、顧客情報がデータベースに自動的に追加され、名刺情報を見て手入力をするなどの手間もいりません。

参加者のリスト化や情報・出欠管理機能

申込希望者のリスト化や情報管理、当日の出欠管理もMAツールで行えます。フォームから申し込みがあった参加者に関する「参加者氏名・企業名・所属部署・メールアドレス・電話番号」などの情報を保存し、自動でリストに登録できるため、作業効率が格段に向上します。

また、人の手で情報を管理した際の情報の入力ミスや、二重登録、登録漏れなどのミスも防げます。キャンセルや当日申込の際も同機能がサポートしてくれるため、忙しい中でも業務に集中することができ、セミナーのより大きな成果につなげられるでしょう。

各種メールの自動配信機能

セミナーを開催するにあたって様々なメールを配信する必要がありますが、MAツールでは各種メールを自動配信することができます。

具体的には、顧客へセミナーを告知する「集客メール」、フォームで申し込んだ参加者に送信する「申し込み完了メール」、先述したリマインドメールや御礼メールなど、全てを自動配信できるため、業務の効率化が図れます。

また、申し込み完了メールをチケットなどの代わりに持参してもらうことで、参加者・スタッフの両者にとって、スムーズに受付を済ませられるというメリットもあります。

アフターフォロー機能

「アフターフォロー機能」はセミナー終了後に行う、アフターフォロー施策をサポートする機能です。

具体的にはアンケートの配信・集計や、次回セミナー・イベントの案内などがあり、これらを自動的に配信・実施できます。また欠席者や前回のセミナー参加者に加え、企業に対してもセミナーの内容を伝えるメールを配信することが可能です。様々な方法でアプローチできる本機能は、継続的にセミナーやイベントを開催する際に非常に役立ちます。

行動解析機能

「行動解析機能」は、セミナー参加者の顧客情報をもとに、Web上の行動を解析できる機能です。

行動解析を行うことで、参加者の興味思考や行動パターンなどを分析でき、今後のマーケティング戦略や営業計画などに役立てることができます。

まとめ

本記事ではセミナー開催の段取りに関して、準備から開催後のアフターフォローまで網羅的に紹介しました。

当日に落ち着いて業務をこなし、セミナーを成功させるためには、いかに事前準備をしっかり行っておくかがキーとなります。そして、開催後にしっかりと効果測定を行うことで、継続的にセミナーを改善していけます。

全ての業務を外部に依頼することもできますが、大きなコストがかかってしまうという側面があるため、できる限り自社でセミナーを開催できるとよいでしょう。その際には、以下から無料でダウンロードできる『セミナー事前準備チェックリスト』をぜひ活用しながら、準備を進めてみてください。

セミナーの企画・準備・追客『事前チェックリスト』

以下のステップに沿ってフォーム入力することで、資料ダウンロードいただけます。

この資料でこんなことがわかります!・セミナー準備・企画・追客で使える!事前チェックリスト・セミナーで成果を出すなら知っておきたい全45のTips・【全6種類】集客・フォローで使えるメールテンプレート・セミナーアンケートのテンプレート

監修者

クラウドサーカス株式会社 石本祥子

新卒でコンサルティング会社に営業職として入社。3年で営業所長代理を経験後、ベンチャー企業を経て、クラウドサーカス社にマーケティング職として入社。

営業とマーケティング、いずれの経験もあることを活かし、クラウドサーカス社が提供しているMAツール『BowNow』において、マーケティングと営業に関するメディアの監修を含む、Webマーケティングの全域を担当している。