インサイドセールスとテレアポの違いとは?混同しないための必須事項4つ

インサイドセールスとは、電話やメール・Web会議システムなどを用いて非対面で行う営業活動です。営業手法に電話を使ったセールスが含まれていることから、テレアポと混在されやすく、同じ営業方法であると捉えている方も多いのではないでしょうか。

DX化やリモートワークの普及、働き方改革などの影響で、インサイドセールスを導入する企業は増加しており、社内問題の解決や利益拡大につなげている企業もいます。

本記事では、インサイドセールスの役割について、業務内容などの基礎知識からメリット・デメリット、KPIなどについて詳しく解説しています。最終章ではインサイドセールスを導入した成功事例も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

これから始めるインサイドセールス

今後の営業活動や商談獲得においてインサイドセールスは重要な役割となります。本書ではインサイドセールスを立ち上げるにあたって必要なステップについて紹介しています。

インサイドセールスとは

インサイドセールスとは、見込み顧客(リード)に対し電話やメール、Web会議システムなどを通じたコミュニケーションを通じて、課題解決や自社商材の提案を行う営業活動を指します。

マーケティング部門とフィールドセールスの間に入り、見込み顧客の育成(ナーチャリング)から既存顧客の対応、契約までのフォローアップまで多彩な業務をこなします。

インサイドセールスは原則として客先への訪問はありません。そのため、客先に訪問するフィールドセールスよりもアプローチできるリード数が多く、少人数でも成果を上げられるのが強みです。またオンラインツールの活用によって、国内外を問わずさまざまな顧客との商談が可能になり、営業エリアを全国に広げられるのもメリットのひとつです。

インサイドセールスとテレアポの違いとは

インサイドセールスとテレアポは、電話を利用した営業活動という点では共通しているものの、活動の目的や担当業務の範囲に違いがあります。ここでは目的、成果指標、成果が出るまでの時間の3つの観点から両者の違いについて説明します。

目的

インサイドセールスの目的は、見込み顧客へのナーチャリングです。ナーチャリングとは「顧客育成」を意味する単語で、見込み顧客の購買意欲を醸成するための手法を意味します。

具体的には、見込み顧客の検討度に合わせて、自社商品やサービスに関する情報を電話やメールで提供し、「この商品・サービスを導入したい」と見込み顧客の購買意欲を高めます。ナーチャリングによって顕在化したホットリード(受注確度が高い見込み顧客)をフィールドセールスに引き渡すまでが主な役割です。つまり、ただ電話による商談の獲得を目的にするのではなく、見込み顧客との関係性の維持や信頼関係の構築に重点を置いています。

一方でテレアポは、商談の獲得のみが基本的な目的です。見込み顧客との関係性の構築よりも短時間でどれだけ見込み顧客と接点を持ち、新規商談を創出できるかがミッションになります。

成果指標

インサイドセールスとテレアポでは目的が異なるため、当然成果指標も異なります。それぞれの成果指標をまとめると以下のようになります。

| インサイドセールスの成果指標例 | テレアポの成果指標例 |

|---|---|

|

|

インサイドセールスは、商談獲得数に加えて、有効商談数や受注貢献金額など、「商談の質」を評価する成果指標も存在することに対して、テレアポは商談獲得数や架電数といった「量」を中心に評価されます。

インサイドセールスの業務は多岐にわたるため、それに伴い成果指標も複雑化しているのもテレアポとの違いのひとつであるといえるでしょう。

一方で、テレアポの成果指標はシンプルにアポイントの獲得数です。アポ獲得のための架電数、平均処理時間などの数値的な指標を定めることが多く、営業の質よりも量を評価する傾向にあります。

成果が出るまでの時間

インサイドセールスとテレアポでは、成果を得られるまでにかかる時間にも違いが見受けられます。具体的には以下のように異なります。

|

インサイドセールス:中長期 |

先述の通り、インサイドセールスの役割は、見込み顧客の育成です。1回のアプローチで商談や受注といった成果を求めるのではなく、中長期にわたって見込み顧客との関係を構築し、受注につながりやすい状態にまで育成する必要があるため、成果が出るまでに相応の時間がかかります。

反対にテレアポは、短期間で成果を得られやすいのが特徴です。まず、そもそも顧客との関係性や受注のしやすさといった「質」を重視する成果指標を置いていないため、「商談がとれた」時点で成果としてカウントされるためです。また、そのためできる限り短期間で多くの商談を獲得することが求められます。

マーケティングやフィールドセールスのチームとの連携

インサイドセールスは、マーケティング部門とフィールドセールスとの間に位置する部署です。マーケティング部門から引き渡されたリードをナーチャリングして購買意欲を高め、ホットリードをフィールドセールスに引き渡します。成果創出には、両部署との情報共有や連携が欠かせません。

テレアポの場合、個人で商談を獲得していく動きが多いため、インサイドセールスと比較すると隣接する部門との連携も少なくなる場合があります。

フィールドセールスとは

フィールドセールスとは「外勤営業」とも呼ばれ、営業担当者が客先へと訪れ、自社の製品やサービスを提案する営業スタイルを指します。フィールドセールスの役割は、マーケティング部門の有無によって業務内容が異なります。

マーケティング部門がある場合

マーケティング部門がある場合は、商談の開始からクロージング(契約の締結)までの業務を担当します。リードの獲得やナーチャリングはマーケティング部門またはインサイドセールスが行うため、フィールドセールスはセールス活動のみに集中できるのが特徴です。

マーケティング部門がない場合

マーケティング部門がない場合は、見込み顧客の発掘からナーチャリング、商談・クロージングまでの業務を1人で担当します。マーケティングの考えが普及する前はこの一気通貫型の営業スタイルが主流でした。

インサイドセールスとテレアポを混同したときに起きがちな失敗

ここまで、インサイドセールスとテレアポの具体的な違いについて解説しました。両者の特徴をしっかり理解することで、効果を最大化させることができます。反対に両者を理解せずに混同したまま運用してしまうと、成果に結び付けられずに失敗する可能性が高くなります。

本章ではインサイドセールスとテレアポを混同した際に生じる、3つのリスクを紹介します。

ターゲット外の顧客や、検討確度の低い顧客の商談でも獲得してしまう

インサイドセールスの目的は、見込み顧客の育成がメインです。見込み顧客に電話やメールなどで営業活動を行い、商談可能な状態までリードを導き、商談を獲得する役割を持ちます。もちろん、その先にある受注への貢献もミッションのひとつとして課す企業はありますが、あくまでもフィールドセールスによる活動の結果による副次的なものという認識が一般的です。

そのため、ただ商談を獲得する数が評価になるテレアポと混同すると、「商談を取る」ことが目的になってしまい、ターゲット外の顧客や検討度合いの低い顧客との商談を設定してしまいます。その結果、商談しても契約や受注につながらず、フィールドセールスから「精度の低いリードしか渡してくれない」という不信感を抱かせてしまい、部署間での対立が生じる恐れがあります。

顧客とのコミュニケーションの質が落ちる

インサイドセールスは、見込み顧客と定期的にコミュニケーションを取り、強い信頼関係の構築を目指します。そのため、インサイドセールスは見込み顧客のニーズや課題を引き出すヒアリング能力や、情報を的確に伝えるトーク力といったスキルが必要です。

しかしテレアポは、「架電数」や「商談獲得数」といった量を追うものが重視され、アポ獲得のノルマも非常に高く設定されます。インサイドセールスのように、1人ひとりの顧客に電話で丁寧に接したり、顧客の状況や課題をヒアリングする時間はほとんどありません。必然的に顧客とのコミニュケーション不足に陥りやすく、獲得した商談の質も低くなりがちです。

フィールドセールスとの連携が不足してしまう

インサイドセールスは、隣接する部署とのやりとりが欠かせません。特にフィールドセールスとは、商談獲得の段階で、顧客の詳細な情報(予算、決定権者、顧客のニーズ、導入までの期間など)を正確に伝え、商談がスムーズに進むように連携しながらサポートします。

テレアポは、「商談を取る」ことを目的にした営業組織です。商談獲得後にフィールドセールスと密に連携するといった、「受注する」ために必要な活動に視点を向けることは少なく、フィールドセールスとの連携不足に陥るケースが見受けられます。

インサイドセールスとテレアポを混同しないための必須事項4つ

それでは、インサイドセールスとテレアポの混同を防ぐには、どのようにしたらいいのでしょうか。本章では、両者を間違えないための4つの必須事項をお伝えします。

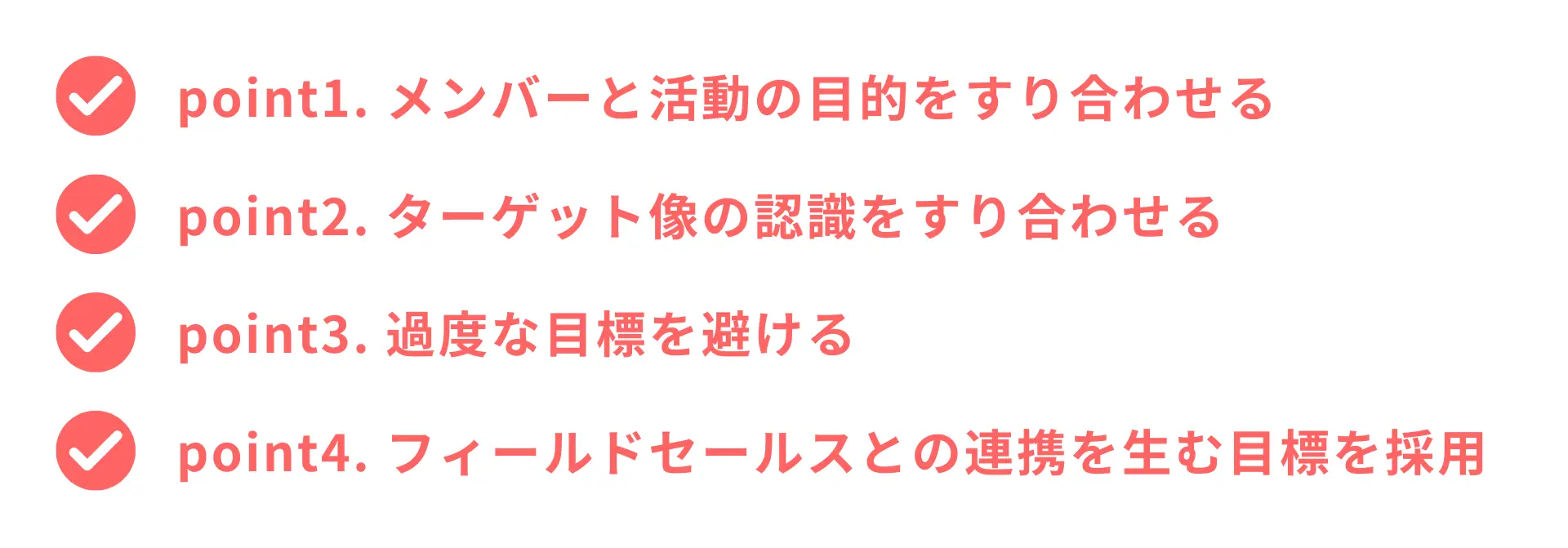

メンバーと活動の目的をすり合わせる

まずはチームメンバーと活動の目的をしっかりと定めましょう。目的が、見込み顧客の育成なのか、商談アポイントの獲得なのかを明確にすることで、目標達成に向けた行動がブレなくなります。

ターゲット像の認識をすり合わせる

次に重要なのが、メンバー内でのターゲット像の共有です。自社商品・サービスを利用する顧客像を理解することで、誰にどのような商品・サービスを届けたらいいのかが具体的になり、ターゲット層ではない見込み顧客への無駄なアプローチを減らせます。

架電数や商談獲得数における、過度な目標を避ける

インサイドセールスとテレアポともに、過度な目標設定をするのはおすすめしません。目標達成を意識するあまり、顧客とのコミュニケーションや状況・課題のヒアリングを重要視できなくなるからです。そのような事態を避けるためにも、チームメンバーのスキルや対応を鑑みたうえで適切な目標を設定することが大切です。

「受注貢献金額」といったフィールドセールスとの連携を生む目標を採用する

受注貢献金額とは、インサイドセールスがフィールドセールスに供給したリードから、何件の受注が生まれ、売上がいくら生まれたかを算出した金額を指します。この受注貢献金額を人事評価項目に設けることで、インサイドセールスと商談を担当するフィールドセールスが同じ目標金額を意識するようになり、連携しやすくなるメリットが生まれます。「受注しやすい商談をつくる・獲得する」ための評価体制の構築も、成果を出すうえで欠かせない要素です。

まとめ

本記事ではインサイドセールスとテレアポの違いや混同した際に生じる失敗リスク、混同を防ぐための4つの必須事項などについて解説しました。

どちらも電話を使った営業アプローチという共通点はありますが、それぞれを活用する目的や成果指標、成果創出までにかかる時間などは大きく異なります。営業の効率化を図るためにも、特徴や違いをしっかりと理解したうえで導入するようにしましょう。 本記事が貴社のビジネスヒントの一助になれば幸いです。

これから始めるインサイドセールス

今後の営業活動や商談獲得においてインサイドセールスは重要な役割となります。本書ではインサイドセールスを立ち上げるにあたって必要なステップについて紹介しています。

監修者

クラウドサーカス株式会社 石本祥子

新卒でコンサルティング会社に営業職として入社。3年で営業所長代理を経験後、ベンチャー企業を経て、クラウドサーカス社にマーケティング職として入社。

営業とマーケティング、いずれの経験もあることを活かし、クラウドサーカス社が提供しているMAツール『BowNow』において、マーケティングと営業に関するメディアの監修を含む、Webマーケティングの全域を担当している。