PDCAとは?実施内容やメリット、注意点や成功事例まで徹底解説

PDCAは、業務やプロジェクトを継続的に改善するための基本的なフレームワークです。「計画(Plan)」「実行(Do)」「評価(Check)」「改善(Action)」の4つのステップを繰り返すことで、業務の質や効率が向上し、着実な成長が期待できます。本記事では、PDCAの基礎知識や活用の際の注意点、成功させるためのコツなどをわかりやすく解説します。

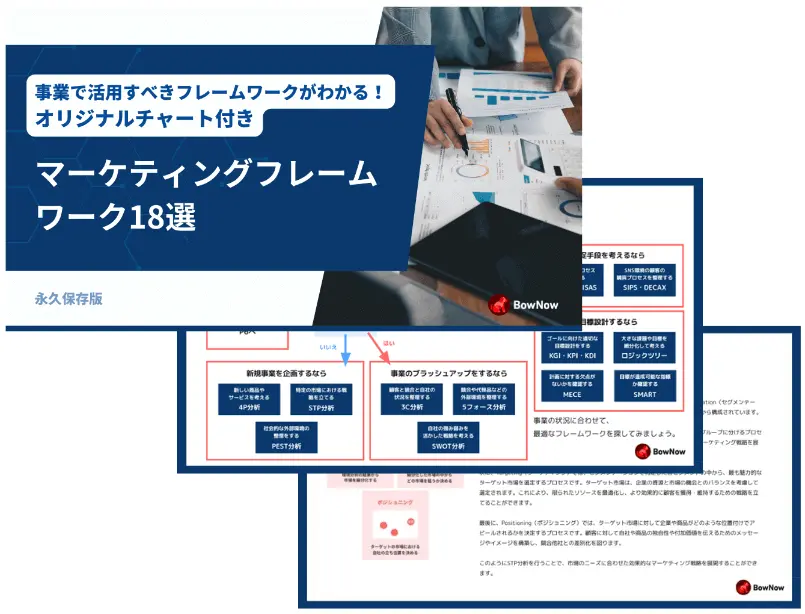

事業にすぐ活かせるオリジナルチャート付き!

マーケティングフレームワーク18選

事業戦略や、マーケティング戦略・営業戦略に役立つフレームワークを全18種類、厳選し紹介しています。いまどのフレークワークを活用するべきなのか、質問に答えるだけですぐにわかる『オリジナルチャート付き』です。

目次

PDCAの基礎知識

まずはPDCAの基礎知識について紹介します。

PDCAとは

PDCAとは、業務を継続的に改善し、成果の最大化を目指すためのフレームワークです。「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」の4段階を順に実施し、その結果を次の計画に反映させながら、サイクルを繰り返すことが特徴です。

単なる反復ではなく、毎回の実施で得た気づきを活かして修正・改善を加えることで、業務の質や効率が徐々に高まり、持続的な成長につながります。業界を問わず多くの企業で導入されているPDCAですが、どのようにして誕生したのでしょうか?

PDCAの誕生

PDCAという考え方は、ウォルター・シューハートが1930年代に提唱した3段階のサイクルを基に、1950年代にアメリカの統計学者ウィリアム・エドワーズ・デミングが日本で紹介した考え方です。

日本では、1950年のデミング氏の来日講演をきっかけに広まり、品質管理の第一人者である石川馨によって普及が進み、製造業を中心に定着しました。現在では、営業やマーケティング、人事など、さまざまな分野で幅広く活用されています。

PDCAの4要素と実施内容

PDCAを構成する4要素「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」と、各段階における実施内容について詳しく解説します。

Plan(計画):プランを作成する

Plan(計画)はPDCAサイクルの土台となる重要なステップであり、詳細な計画を組み立てる段階です。まず現状を分析し、過去の実績をもとに数値で明確な目標(KGI)を設定します。次に、目標と現状のギャップを洗い出し、対処すべき課題を特定したうえで、その課題もKPIとして数値化し、具体的な実行計画を作成します。

計画作成には「5W1H」(When・Where・Who・What・Why・How)などのフレームワークを活用し、抜けや重複のない課題抽出を心がけましょう。非現実的な目標設定や計画の共有不足は失敗の原因となるため、メンバー全員で内容をしっかり確認することが大切です。

Do(実行):計画を実施する

Do(実行)は、Planで立てた計画を実際の業務として遂行する段階です。ここでは、進捗や成果を細かく記録しながら、現場で起こる変化や課題を丁寧に把握することが求められます。計画通りに進まない場合は、原因を分析し、次のCheckやActionに反映させる準備を進めましょう。大きな目標を小さなタスクに分割し、一つずつ確実に取り組むことで成果が出やすくなります。

また、実行中に新たな改善点が見つかることも多いため、継続的に状況を観察しながら柔軟に対応する姿勢が大切です。

Check(評価):成果を分析する

Check(評価)は、Do(実行)で得た成果を振り返り、計画どおりに進んだかを数値データを用いて客観的に分析するフェーズです。成功した場合は、なぜうまくいったのかを詳細に検証し、再現可能な施策として体系化します。

一方で失敗時は問題の原因を特定し、改善策を明確にすることが求められます。あいまいな評価は次の「Action(改善)」に悪影響を及ぼすため、記録されたデータにもとづく的確な評価が欠かせません。

Action(改善):課題を解消する

Action(改善)は、Check(評価)の結果をもとに次のサイクルへ向けた具体的な改善策を考え、実行に移すフェーズです。複数の課題がある場合は、混乱を避けるためにも優先順位をつけ、段階的に対処しましょう。

改善策を次の計画に組み込み、PDCAサイクルを繰り返すことで、業務の質が徐々に向上し、持続的な成長を促進します。この継続的な「スパイラルアップ」が、成果向上と組織の進化を支えます。

PDCAとOODAの違い

PDCAと混同されやすいものに「OODA(ウーダ)」があります。それぞれの違いと使い分けについて解説します。

PDCAは「継続的な業務改善」、OODAは「変化に迅速に対応」に適している

PDCAは計画を重視し、じっくりと業務を改善しながら中長期的な成果を目指すフレームワークです。そのため、品質改善やプロセス最適化など、安定した環境下で持続的な改善に取り組む際に活用されます。

一方、OODAは「Observe(観察)」「Orient(方向づけ)」「Decide(判断)」「Action(行動)」の4ステップからなる考え方です。PDCAと同様に行動を最適化するフレームワークですが、変化の激しい環境で迅速な意思決定と行動を可能にします。市場や顧客ニーズが急速に変わる現代ビジネスにおいては、OODAの即応力が特に有効です。

PDCAとOODAの使い分け

PDCAとOODAは、それぞれ適したシーンが異なるため、現代の変化が激しいビジネス環境では状況に応じて使い分けることが重要です。PDCAはもともと工場の品質改善のために開発されたフレームワークで、中長期的な視点で課題を着実に解決し、継続的な成長を目指します。計画をしっかり立てて実行することが重視される一方で、急激な変化への即応力はあまり求められません。

一方、OODAは短期的かつ迅速な意思決定を促し、変化に柔軟に対応することに適した手法です。状況への即応性に優れ、PDCAよりもスピーディに判断・行動できる点が重宝されています。「中長期的な改善にはPDCA」「短期的な対応にはOODA」と覚えておくとよいでしょう。

PDCA活用のメリット

PDCAについて解説してきましたが、実際に活用することでどんなメリットが得られるのでしょうか?ここでは、主な5つのメリットを紹介します。

業務を継続的に最適化できる

PDCAサイクルの最大のメリットは、繰り返し取り組むことで業務を継続的に最適化できる点です。計画・実行・評価・改善の各プロセスで得られた成果や課題を丁寧に振り返り、次のサイクルに反映させることで、着実に改善を積み重ねられます。

この反復により生産性や労働環境が向上し、従業員の満足度も高まるため、企業全体の成長につながるのが大きなメリットです。

チームの方向性がそろう

PDCAサイクルを導入すると、チーム全体が共通の目標に向かって一体となり、役割分担が明確になります。評価や改善の段階では、メンバー全員が意見を出し合い課題解決に取り組むため、コミュニケーションが活性化し、より良い信頼関係の構築にも効果的です。

また、成功体験や学びを共有する文化が醸成されることで、個々のスキル向上だけでなく、組織全体のナレッジ向上にもつながります。PDCAはチームの方向性をそろえるだけでなく、組織全体の成長を促進するメリットもあります。

柔軟に軌道修正できる

環境や状況の変化に柔軟に対応する力が身につく点も、PDCA活用のメリットです。現状を分析し、目標に対して適切に計画や行動を調整する過程で、変化に応じた軌道修正が自然と行われます。こうした柔軟な対応力は、激しく変わる市場や環境でも成果を持続的に出すために不可欠です。

PDCAは、常に現状を見直しながら適応力を高める仕組みとして大きなメリットをもたらします。

目標達成の精度が上がる

PDCAを活用すると、目標設定から達成までのプロセスが明確になり、目標達成率が大きく向上します。

Plan段階でSMART基準に沿った具体的かつ測定可能な目標を立て、Doで進捗を数値化しながら実行。CheckとActionで評価・改善を繰り返すことで、達成できなかった原因を明確にし、次の計画に反映させます。このサイクルを継続することで、個人やチームの課題解決力と目標達成力が自然に高まり、確実に成果を出せるようになります。

課題を早く発見・解決できる

課題を早期に発見し効率的に解決できるようになる点も、PDCAを活用する大きなメリットの一つです。PDCAを回すことで目標やKPIが明確になるため、現状の進捗や不足点が「見える化」され、問題の所在を正確に把握できます。これにより、的確な改善策を迅速に立案・実行でき、無駄な作業や優先順位の低いタスクも洗い出すことが可能です。

結果として、リソース配分が最適化され、目標達成に向けた道筋が明確になり、将来的なリスク回避にもつながります。

事業にすぐ活かせるオリジナルチャート付き!

マーケティングフレームワーク18選

この資料では、以下のことを紹介しています。 ✔ マーケティングフレークワークの活用メリット ✔ オリジナルチャートでわかる!いま活用すべきフレームワーク ✔ マーケティングフレーム18種の解説

PDCA活用の注意点

PDCAをうまく活用すれば多くのメリットが期待できますが、実践するうえで注意すべきポイントもいくつか存在します。ここでは特に重要な4つの注意点について紹介します。

形骸化に注意

PDCAは業務改善のための手段ですが、サイクルを回すこと自体が目的化すると形骸化のリスクがあります。目的や課題を見失い、「PDCAを回しているだけ」で具体的な改善が進まないケースも少なくありません。

これを防ぐには、各ステップが成果にどう結びつくかを常に意識し、定期的に運用方法を見直すことが重要です。組織全体で「PDCAは手段である」という認識を共有し、実効性を高めましょう。

長すぎるPDCAは負担になる

PDCAの「Plan(計画)」段階に時間をかけすぎると、実行や改善が遅れて逆効果になることがあります。完璧を目指して計画を細部まで詰めすぎると、実行が後回しになりがちです。PDCAサイクルが長くなりすぎると、成果がすぐに見えにくくなり、チームのモチベーションが下がる原因にもなります。

必要最低限の計画にとどめ、小さな範囲で早期に実行し、小さな改善を繰り返しながら柔軟に軌道修正していく方法がおすすめです。

「やりっぱなし」を防ぐ

PDCAサイクルを効果的に活用するには、「やりっぱなし」を防ぎ、評価(Check)と改善(Action)を確実に行うことが重要です。データの収集や分析が不十分だと、改善策が表面的なものになり、効果も限定的になります。KPIを明確に設定し、評価に必要なデータを継続的に収集・分析できる体制を整えることが欠かせません。

また、チーム全体でデータ活用のスキルを高めることで、より実効性のある改善につなげることができます。

組織全体の理解が不可欠

PDCAを適切に活用するためには、組織全体での理解と協力が欠かせません。一部のメンバーがPDCAの目的を正しく理解していないと、プロセスが形骸化し、改善の効果も薄れてしまいます。そのため、導入時には全員にPDCAの意義やメリットを丁寧に伝え、必要に応じて研修などのサポート体制を整えることが重要です。

PDCAを成功させる5つのコツ

PDCAを効果的に回し、成果を上げるためには、押さえておきたい5つの重要なポイントがあります。

目標を具体的に定める

PDCAを成功させるには、目標をできるだけ具体的な数値で設定する必要があります。たとえば、単に「顧客満足度を上げる」ではなく、「次回のアンケートで満足度スコアを90点以上にする」といったように定量的に示すことで、取り組むべき施策が明確になります。

数値化された目標は進捗の可視化にもつながり、振り返りや改善施策の立案にも効果的です。SMARTの法則を参考にすることで、現実的で達成可能な目標を立てやすくなります。

無理のない範囲から始める

最初から高すぎる目標を設定すると、挫折やモチベーション低下の原因になりかねません。PDCAを成功させるには、無理のない範囲からスモールスタートで始めることが重要です。

少し頑張れば達成できると思える現実的な目標を立て、段階的にレベルアップしていくのが効果的です。また、現場の声を反映させたり、誰でも実行できるタスクに落とし込んだりすることで、継続しやすい計画になります。

客観的な指標で判断する

PDCAを効果的に回すには、感覚ではなくデータにもとづいて客観的に評価することが重要です。たとえば、売上や顧客満足度、不良率など、数値で可視化できる指標を活用しましょう。とくに「Check(評価)」の段階では、事前に設定したKPI(主要業績評価指標)をもとに成果を測ることで、改善点を正確に見極められます。

アイデアを実行につなげる

アイデアを実行につなげるには、「Action(改善)」の段階で具体的な行動計画を立てることが重要です。改善点が複数ある場合は、効果の大きいものから優先的に取り組みましょう。

また、「誰が・いつまでに・何をするのか」を明確にすることで、確実にアイデアを実行へとつなげられ、精度も高まります。進捗や成果を記録しておけば、次のサイクルでの分析や改善に大きく貢献します。

チームで共通認識をつくる

PDCAはチーム全体で取り組むことで効果が最大化します。そのため、定期的なミーティングを開き、進捗状況や課題を全員で共有することが大切です。意見交換を通じて問題点や改善策を確認し、チーム全体の理解を深めましょう。

また、他プロジェクトの成功事例を共有することで、知識やノウハウが蓄積され、スキルアップにもつながります。こうした共通認識の形成が、スムーズなPDCAの運用を支えます。

事業にすぐ活かせるオリジナルチャート付き!

マーケティングフレームワーク18選

この資料では、以下のことを紹介しています。 ✔ マーケティングフレークワークの活用メリット ✔ オリジナルチャートでわかる!いま活用すべきフレームワーク ✔ マーケティングフレーム18種の解説

PDCAについてよくある疑問

PDCAは「時代遅れ」と言われることもあれば、「万能なフレームワーク」として評価されることもあります。本記事では、そんなPDCAにまつわるよくある疑問をわかりやすく解説します。

PDCAは古い?もう時代遅れ?

PDCAが「古い」「時代遅れ」と言われることもありますが、決してそうではなく、今も多くの企業で活用されています。こうした指摘が出る背景には、主に以下の3つの理由があります。

|

このような特徴を補うために、先述した「OODA」など、迅速な意思決定を重視するフレームワークと併用することが効果的です。

PDCAは万能なフレームワーク?

PDCAは多くの場面で効果を発揮する継続的改善の手法ですが、万能というわけではありません。計画から改善まで一定のプロセスを踏むため、迅速な対応が必要な場合や不確実性が高い環境では、OODAのような即断即決できるフレームワークが適しています。PDCAは安定した環境や長期的な改善に向いており、状況に応じて最適な手法を選ぶことが重要です。

PDCAはスピードが遅い?

PDCAは計画や評価に時間をかけるため、スピードが遅いと感じられることがあります。しかし、小さな範囲で短期間にサイクルを回す「スモールPDCA」を活用すれば、迅速に改善と成果を得ることも可能です。

慣れない初期段階では時間がかかるものの、習熟すれば効率的に回せるため、スピード面の課題は十分に解消できます。

PDCAにおいてPlan(計画)が最重要?

PDCAでは「計画(Plan)が最も重要」と考えられがちですが、実際にはすべてのプロセスが連動して成果に影響を与えます。計画が完璧でなくても、実行・評価・改善を繰り返すことで、徐々に精度を高めることが可能です。

PDCAは完璧な計画を目指すものではなく、改善を重ねながら成長していくプロセスであると捉え、段階的に取り組むことが成功への鍵となります。

PDCAの成功事例3選

PDCAを活用して成果をあげている実際の事例を3つ紹介します。

ソフトバンク

ソフトバンクは「超高速PDCA」を導入し、1日単位でPDCAサイクルを回すことで、急速に変化する市場環境へ柔軟に対応しています。

月間目標を日々の行動に落とし込み、毎日数値をチェック・改善する仕組みにより、現場主導で即時の意思決定と対応が可能に。PDCAを「実施すること」ではなく、「成長につなげる手段」として活用している点が大きな特徴です。経営スピードと成果の最大化を両立した好例として参考になります。

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車はPDCAを効果的に活用している代表的な企業です。特に「トヨタ生産方式」では、ムリ・ムダ・ムラ(3M)を徹底排除し、効率的な生産を実現しています。また、トヨタのPDCAの特徴は、PlanやCheckの段階で「5W1H」の代わりに「5回のWhy」を繰り返し問い続けることで、問題の根本原因を深掘りし、具体的な改善策を導き出す点にあります。

さらに、PDCAに「Follow(フォロー)」を加え、メンバー全員が目的を共有し議論を重ねることで、成果を次につなげる組織的な成長を促進している点も特徴的です。こうした独自のPDCA運用がトヨタの競争力強化に寄与しています。

GMOメイクショップ株式会社

GMOメイクショップ株式会社は、もともとExcelでPDCAサイクルを管理していましたが、部門間の情報共有や成長に伴う限界を感じ、CRM/SFAツールを導入しました。

その結果、売上の増加に加え、案件の取りこぼしゼロや会議時間の大幅な短縮を実現し、業務効率が飛躍的に向上しました。Excel管理では数値の把握や成果の確認が難しかったため、使いやすいITツールの導入によって、PDCAを効果的に運用できた好例といえます。

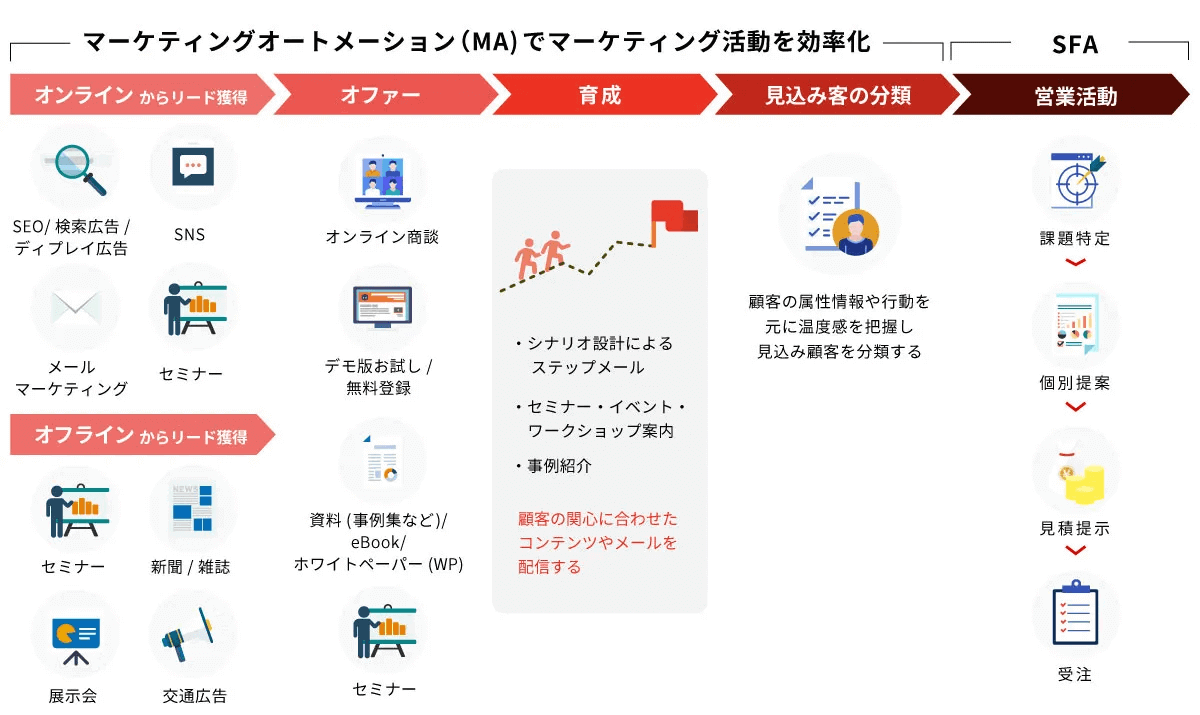

PDCAを効率的に回すにはMAツール活用がおすすめ

PDCAを効率的に回すには、MAツールの活用もおすすめです。以下で詳しく解説します。

MAツールとは

MA(マーケティングオートメーション)とは、営業やマーケティングの業務を効率化・自動化し、成果につなげるための仕組みです。こうした機能を実現するソフトウェアが「MAツール」と呼ばれます。

MAツールを活用することで、展示会やWeb広告、セミナーなどで得た見込み顧客(リード)を一元的に管理できるほか、メールマガジンやクーポン、ノウハウ記事などのコンテンツを自動配信し、顧客との接点を増やしながら購買意欲を高めていくことが可能です。また、PDCAを効率的に回す際にも、MAツールは非常に役立ちます。以下のように各フェーズで活用可能です。

|

まとめ

本記事では、PDCAの基礎知識や活用の際の注意点、成功させるためのコツなどを解説しました。PDCAは計画から改善までの4段階を繰り返すことで、業務効率や組織の成果を高める基本的なフレームワークです。変化の激しい現代ではスピード面に課題もありますが、OODAなど他のフレームワークとの使い分けや併用によって、より効果的に活用できます。

『事業にすぐ活かせるオリジナルチャート付き!マーケティングフレームワーク18選』をダウンロードする

以下のステップに沿ってフォーム入力することで、資料ダウンロードいただけます。

この資料でこんなことがわかります!・マーケティングフレークワークの活用メリット ・オリジナルチャートでわかる!いま活用すべきフレームワーク ・マーケティングフレーム18種の解説

監修者

クラウドサーカス株式会社 石本祥子

新卒でコンサルティング会社に営業職として入社。3年で営業所長代理を経験後、ベンチャー企業を経て、クラウドサーカス社にマーケティング職として入社。

営業とマーケティング、いずれの経験もあることを活かし、クラウドサーカス社が提供しているMAツール『BowNow』において、マーケティングと営業に関するメディアの監修を含む、Webマーケティングの全域を担当している。