マーケティングミックスとは?4P・4Cの意味や事例・戦略の立て方まで解説

「マーケティングミックスってよく聞くけど、結局何のこと?」と感じる方も多いのではないでしょうか。マーケティングミックスとは、企業が立てたマーケティング戦略を、商品企画や広告宣伝、営業活動といった実際の行動に落とし込む際に使う「具体的な行動計画」のようなものです。代表的なものに、「4P」や「4C」といったフレームワークがあります。

この記事ではマーケティングミックスとは何か?という情報から、「4P」「4C」のほか発展形の「7P」「7T」などの各要素の説明、さらに実施の手順や注意点、事例まで解説します。

事業にすぐ活かせるオリジナルチャート付き!

マーケティングフレームワーク18選

事業戦略や、マーケティング戦略・営業戦略に役立つフレームワークを全18種類、厳選し紹介しています。いまどのフレークワークを活用するべきなのか、質問に答えるだけですぐにわかる『オリジナルチャート付き』です。

目次

マーケティングミックスとは?

マーケティングミックスとは、市場から望ましい反応を得るために、さまざまなマーケティングの手法を組み合わせることです。具体的には、企業が立てたマーケティング戦略を、商品企画や広告宣伝、営業活動といった実際の行動に落とし込む際に使うフレームワークを指します。代表的なものには「4P」や「4C」といった考え方があります。マーケティング戦略は、一般的に次の4つの工程で進められます。

|

マーケティングミックスは、マーケティング戦略における「実行戦略」の位置づけにあり、顧客に商品やサービスを届けるための具体的なアプローチを検討する段階で活用されます。

マーケティングミックスが必要とされる理由

現代の複雑な市場環境で競争力を保ち、成長し続けるには、マーケティングミックスが重要だといわれています。それは、「マーケティングが上手くいかない」「何から手をつけていいか分からない」といった漠然とした悩みを具体的な解決策へと導いてくれる存在だからです。以下にその理由を詳しく説明します。

①ブレない戦略づくりの土台になる

マーケティングミックスにより、製品、価格、流通、販促といった要素を統合的に捉えることで、マーケティング戦略の全体像が明確になります。各施策が目指すべき方向性が定まり、顧客へ一貫したメッセージを届けられるようになるため「途中で方向性を見失ってしまった」「発信する内容にブレがある」という問題を防止できます。

高品質な製品を開発しても、それがターゲット層に届かない価格設定であったり、適切なプロモーションが行われなければ、期待する成果は得られません。マーケティングミックスにより各要素を連携させることで、戦略全体に一貫性を持たせることが可能です。

②限られた予算や人手をムダなく活かせる

多くの企業は、予算や人員といった経営資源に限りがあります。マーケティングミックスは、こうした限られた資源をどの要素に重点的に配分すれば最も効果的か、戦略的な判断を下すための明確な指針となります。たとえば、製品の品質向上に注力すべきか、プロモーションに力を入れるべきかといった判断も、マーケティングミックスの視点を取り入れることで、どちらにより比率を置くべきかがわかるようになります。

③市場の変化に柔軟に対応できるようになる

顧客のニーズは日々変化し、競合の動きも活発です。マーケティングミックスのフレームワークを活用することで、顧客ニーズの変化や競合の新しい動きに対し、自社のどの部分をどう調整すべきか、具体的な施策が見えてきます。たとえば競合が新しいプロモーションを開始した場合でも、自社のマーケティングミックスを見直すことで、迅速に対応策を講じることが可能になります。

④チームの考えをひとつにまとめやすくなる

「マーケティング部門と営業部門の連携がうまくいかない」「製品開発の意図がプロモーションに反映されていない」といった組織内の課題も、マーケティングミックスが解決の糸口となることがあります。マーケティングミックスという共通のフレームワークと言語を持つことで、製品開発や営業、広報など、関連部門間のコミュニケーションがスムーズになります。各部門が共通の認識を持って目標に向かって取り組むことで、組織全体の力を引き出し、効率的なマーケティング活動が可能になります。

マーケティングミックスの要素

マーケティングミックスの基本となるものは「4P」です。しかし現在は「4C」「7P」など、時代とともに消費者視点やサービス業向けの枠組みも生まれています。ここではマーケティングミックスの代表的な要素に加えて、近年注目されている発展形も紹介します。

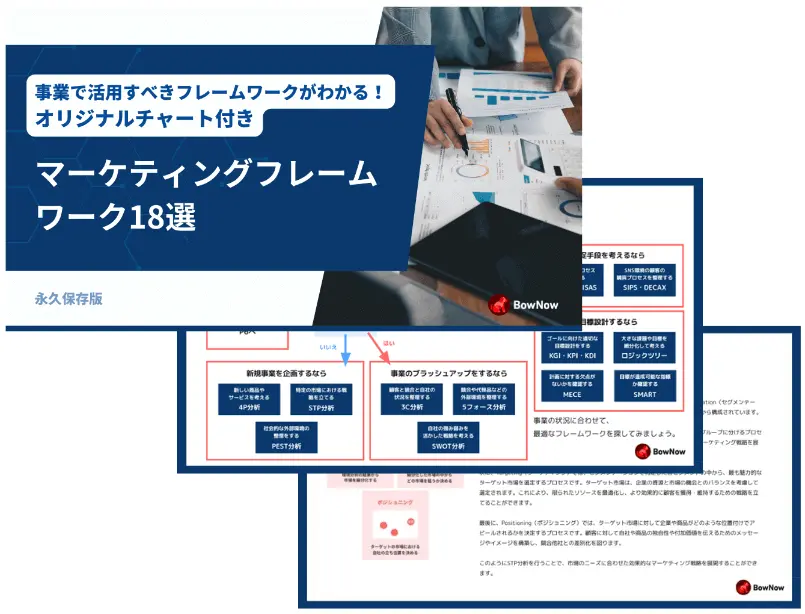

企業視点で整理する基本の「4P」

「4P」は、企業視点からマーケティング活動を整理する基本的なフレームワークです。製品やサービスを顧客に届けるまでの要素を以下の4つの視点から検討します。

|

企業はこの4つの要素を通じて、「どのような価値」を「誰に」、「どのように届けるのか」を設計します。4Pは単独ではなく、互いに連動させながら戦略を組み立てることが大切です。それぞれの要素を独立して考えるのではなく、一つのストーリーとして考えます。

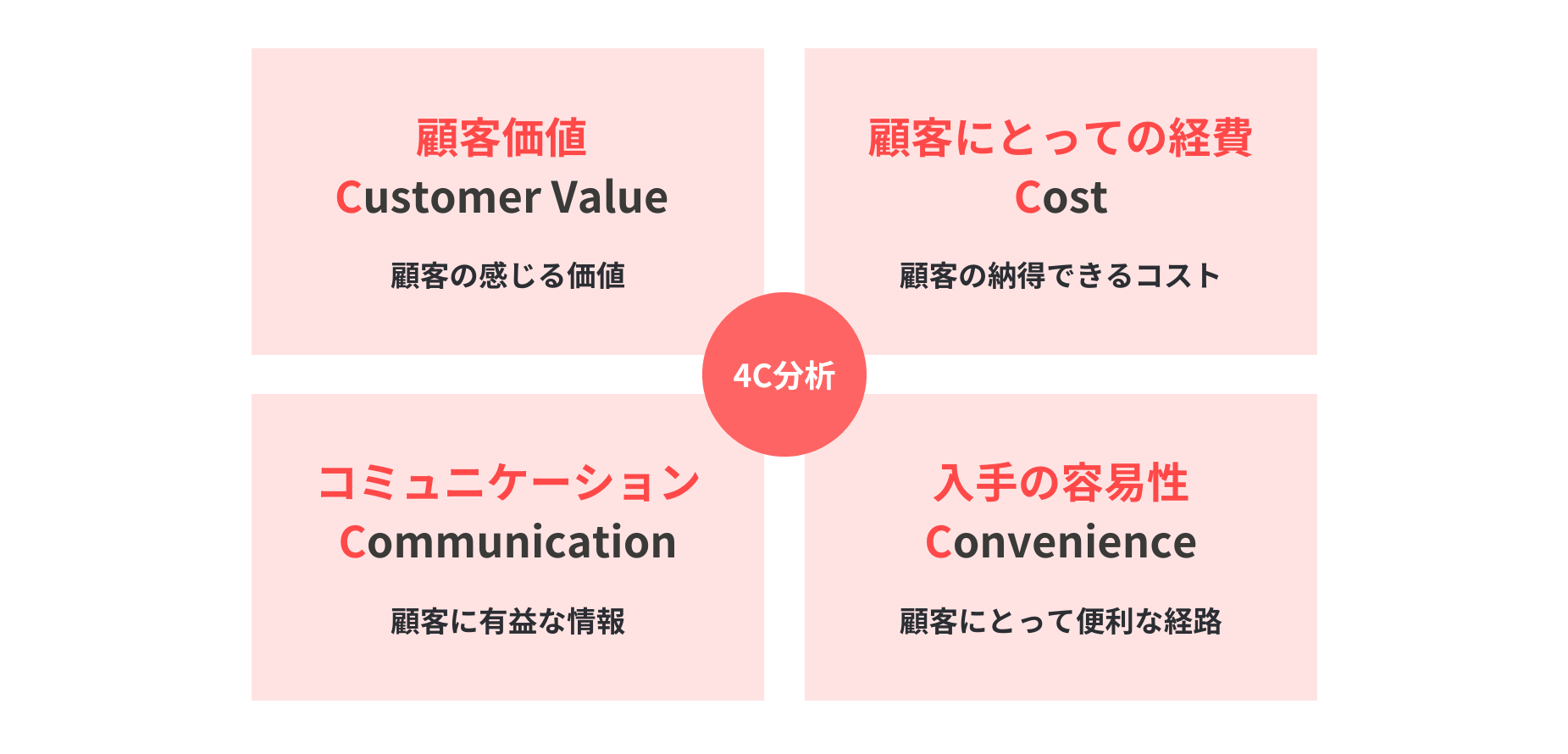

「4P」を発展させた、消費者視点の「4C」

「4P」が企業側の視点であるのに対し、「4C」は消費者視点からマーケティング活動を捉え直したフレームワークです。顧客が価値を感じ、購入に至るまでのプロセスを以下の4つの視点から見直します。

|

顧客価値には、単なる機能的価値だけでなく、「使いやすい」「おしゃれ」「安心」といった情緒的な価値も含まれます。顧客コストも、顧客が製品やサービスを得るために支払う金銭的な費用だけでなく、購入までの手間や時間、労力といった負担全体を指します。また利便性は、顧客が製品やサービスをいかに簡単に、スムーズに入手できるかという意味があり、コミュニケーションは企業から顧客への一方的な情報伝達だけでなく、顧客との対話を通じて関係性を構築することを指します。要素を分析することで顧客が本当に求めているものが理解できます。こうした顧客視点を重視するのが4Cの考え方です。

「4P」「4C」の関係性と役割の違い

4Pが企業視点から戦略を立てるのに対し、4Cは顧客視点からその戦略が顧客にとってどのように映るかを評価します。

| 4P(企業視点) | 4C(顧客視点) |

|---|---|

|

製品(Product):企業が「どんな商品を作るか」を考える。 |

顧客価値(Customer Value):顧客にとって商品は「どんな価値があるか(役立つか)」を考える。 |

|

価格(Price):企業が「いくらで売るか」を決める。 |

顧客コスト(Customer Cost):顧客にとってのコスト=金額だけでなく「手間や時間も含めた負担」を考える。 |

|

流通(Place):企業が「どこで売るか、どう届けるか」を決める。 |

利便性(Convenience):顧客にとって「どれだけ簡単に手に入るか」という流通の利便性を重視する。 |

|

プロモーション(Promotion):企業が「どう宣伝するか」を考える。 |

コミュニケーション(Communication):顧客と企業の「双方向のやりとりや信頼関係」を重視する。 |

近年では、4Cと4Pをどちらも活用してマーケティングミックスを進めるのが主流です。両方の視点から分析することで、企業視点・顧客視点どちらも網羅した、より適切なマーケティング戦略を検討できます。

サービス業向けの「7P」

サービス業で提供する商品だけでなく、スタッフの印象や店内の清潔感などが評価を左右します。目に見えない価値を「見える形」で伝える工夫が求められるのです。そこで使われるのが、4Pに以下3つの要素を加えた「7P」です。「7P」は、製品だけでなくサービス提供に特化したマーケティング戦略を考える際に用いられます。

|

人(People)は、サービスを提供するスタッフや、サービスを受ける顧客そのものを指します。サービス品質は、提供する人のスキルや態度に大きく左右されるため、どのような人材がサービスを提供すべきか、またどのような顧客層をターゲットにするかも大切です。

プロセス(Process)は、サービスが提供されるまでの一連の業務や販売手順を指します。顧客がスムーズにサービスを受けられるよう、効率的で分かりやすいプロセス設計が求められます。物的証拠(Physical Evidence)は、顧客がサービス品質を判断するための物理的な手掛かりを指します。サービスは形がないため、店舗の内装、設備の清潔さ、提供される資料、ウェブサイトのデザインなどがこれにあたります。

顧客接点を深める「7T」

マーケティング手法が多様化する中で、より詳細に戦術を組み立てるために生まれたのが「7T」です。これは、7つの戦術(Tactics)を意味し、以下の要素から構成されます。

|

報酬(Incentive)はクーポンやポイント制度など、顧客に対してメリットのある制度のことです。7Tを用いることで、4Pよりも詳細な視点でマーケティングミックスを分析し、より的確な戦略を策定できます。特にデジタル分野や顧客接点が複雑な業種で効果を発揮する分析手法として、近年注目を集めています。

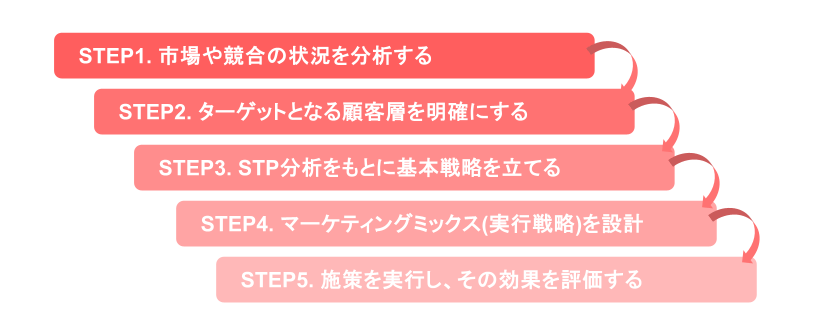

マーケティングミックスの手順

マーケティングミックスを効果的に進めるには、段階を追って計画と実行を行うことが重要です。各ステップを着実に進めることで、顧客ニーズに応えられる戦略が作れます。

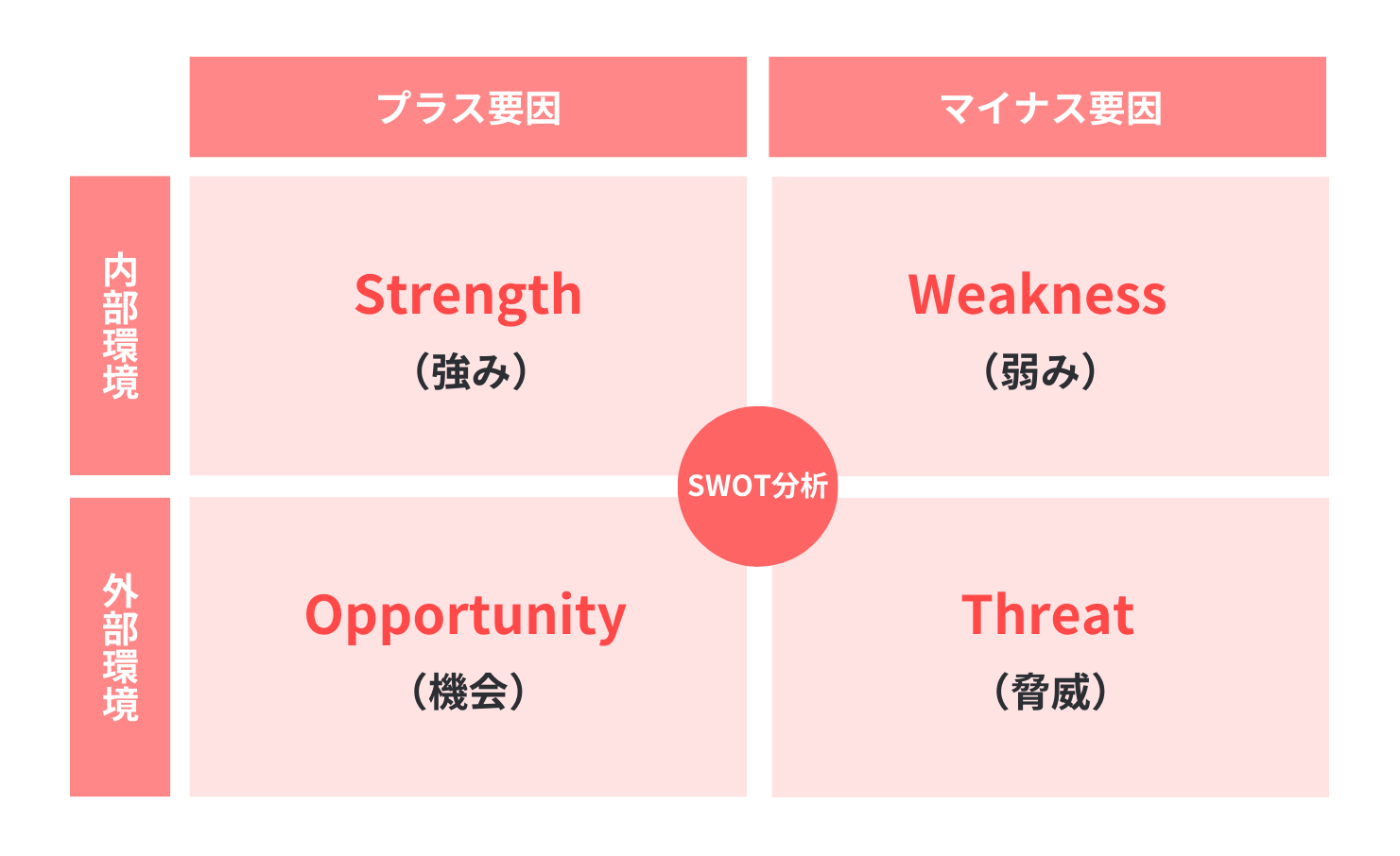

ステップ1:市場や競合の状況を分析する

まずは自社を取り巻く環境を把握します。内部の強みや弱み、外部の機会や脅威を整理することが大切です。具体的にはSWOT分析を用いて、自社の内部分析と外部分析を行い、市場でのポジションを明確にします。さらに市場や競合の動向も詳しく調べ、戦略立案の基礎となる情報を集めます。

|

内部分析:自社の「強み(Strength)」と「弱み(Weakness)」を明確にします 外部分析:市場における「機会(Opportunity)」と「脅威(Threat)」を特定します |

SWOT分析は、自社の立ち位置を客観的に把握し、どのようなマーケティングのチャンスがあるのかを発見するのに役立つフレームワークです。データに基づいた意思決定はマーケティング成功の可能性を高めます。戦略立案の基礎を固めるためにも、市場調査・環境調査をしっかりと行うことが大切です。

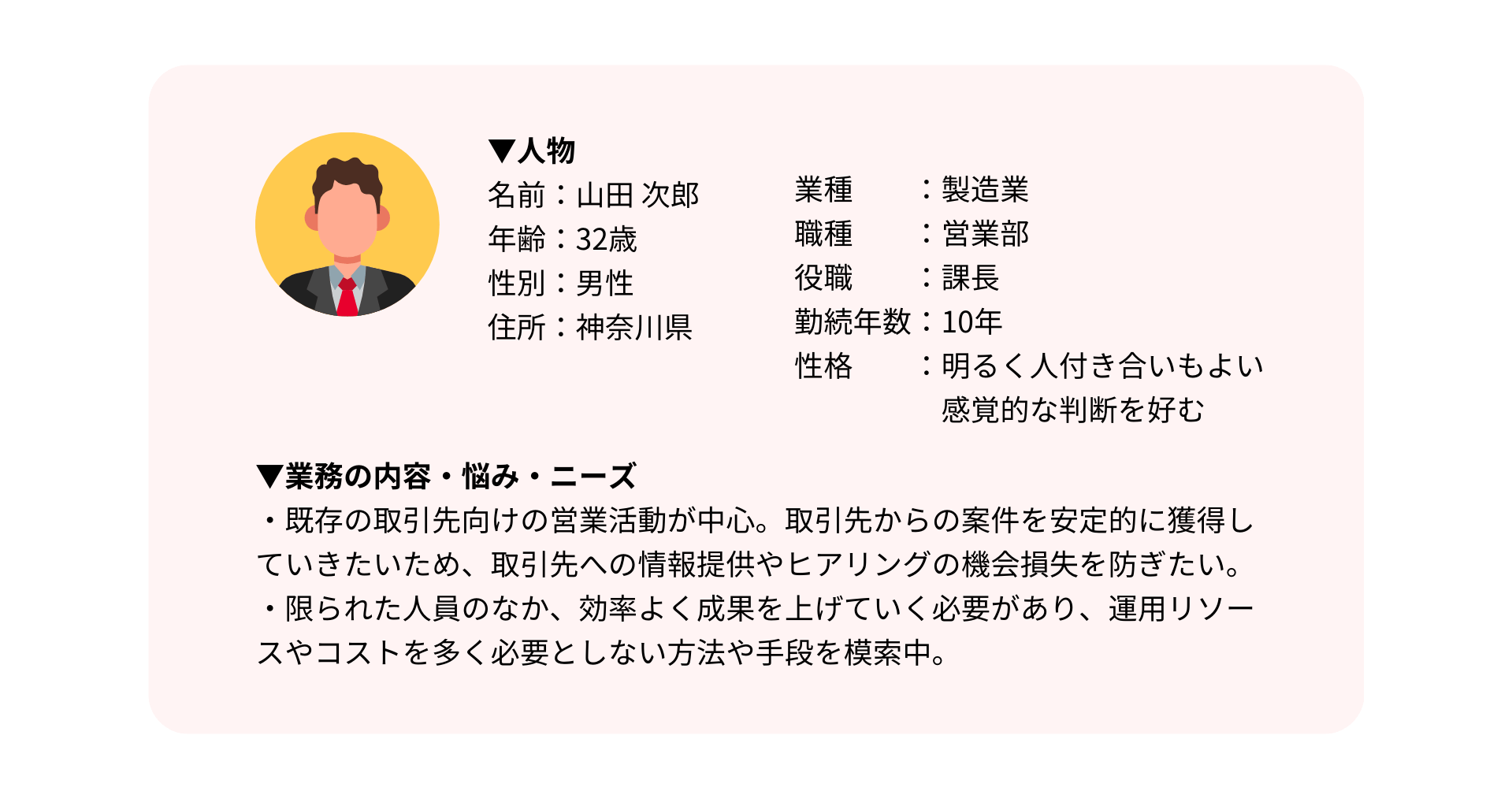

ステップ2:ターゲットとなる顧客層を明確にする

市場分析を踏まえて、誰に商品やサービスを届けたいのかを定めます。このステップでは、「ペルソナ設定」が有効です。ペルソナとは、ターゲット顧客の年齢、性別、職業、ライフスタイル、価値観、そして抱える課題などを詳細に設定した仮想の顧客像のことです。ターゲット層が明確になれば、ターゲットのニーズが明確になり、製品開発、価格設定、プロモーション、販売チャネルなど、すべての活動の軸が定まります。

ステップ3:STP分析をもとに基本戦略を立てる

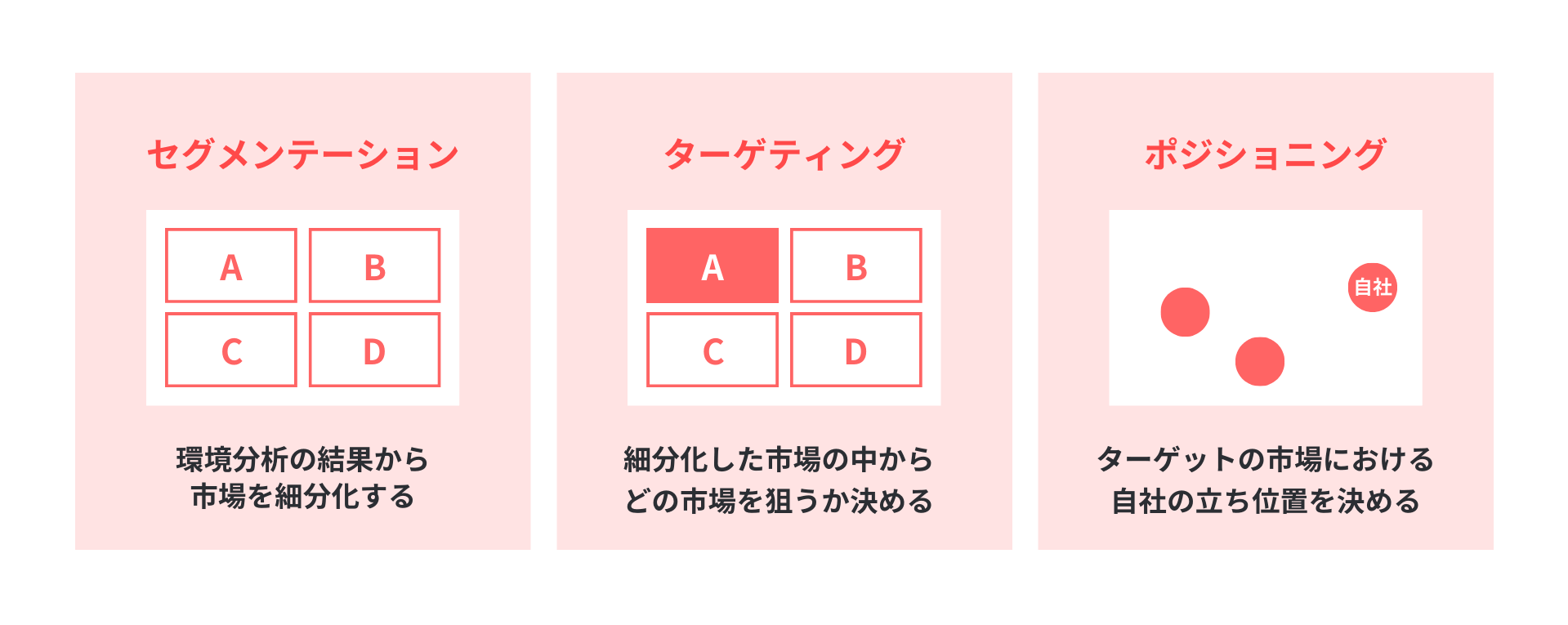

環境分析とターゲット顧客の明確化が終わったら、次にSTP分析を用いて具体的な基本戦略を策定します。STP分析は、以下の3つの要素から構成されます。

|

まずセグメンテーションで、事業の対象となる市場を、顧客の特性やニーズに基づいて細かく分類します。たとえば、企業の規模、業種、抱える課題などによって市場を区分けします。そして、細分化した市場の中から、自社が最もアプローチすべき顧客層、つまり「狙うべき市場」を特定(ターゲティング・ポジショニング)します。自社の強みやリソースが最も活かせるセグメントを選定することが重要です。

STP分析の結果は、その後のマーケティングミックスの検討において、ぶれない軸となります。ここでの分析が不十分だと、実行戦略が的外れになる可能性があるので、丁寧に進めることが大切です。

ステップ4:マーケティングミックス(実行戦略)を設計する

これまでの分析と基本戦略に基づき、いよいよ具体的なマーケティングミックス、すなわち実行戦略を設計します。ここでは、基本となる「4P」と顧客視点の「4C」を組み合わせて検討します。

| 項目 | 4P(企業視点)の観点 | 4C(顧客視点)の観点 |

|---|---|---|

|

製品・サービス |

品質、機能、デザイン、ブランドイメージ、アフターサービスは適切か。 |

ターゲット顧客のニーズや課題に対し、どのような価値を提供できているか。顧客にとっての独自の価値は何か。 |

|

価格 |

ターゲット顧客が納得できる価格設定か。製品やサービスの価値に見合っているか。競合製品との価格差はどうか。 |

製品やサービスを得るための総コスト(金銭的、時間的、心理的コスト)は顧客にとって妥当か。 |

|

流通・チャネル |

ターゲット顧客が製品やサービスを購入しやすい場所や方法で提供できているか。販売チャネルは最適化されているか。 |

顧客にとっての入手のしやすさ、利用のしやすさはどうか。 |

|

販促・プロモーション |

ターゲット顧客に製品やサービスの存在や魅力を効果的に伝えられているか。どのような手法が最も響くか。 |

顧客との継続的な関係構築のための双方向コミュニケーションは取れているか。 |

各要素が、ターゲット顧客のニーズや期待に応え、かつブランド全体のイメージやポジショニングと一貫しているかを多角的に確認します。たとえば、高品質で高価格帯の製品を、安価な流通チャネルで大量に販売したり、過度な割引キャンペーンを行ったりすると、ブランドイメージが損なわれる可能性があります。要素間の整合性を保つことが重要です。

ステップ5:施策を実行し、その効果を評価する

策定した計画に基づいて施策を展開し、進捗を定期的に確認します。売上や顧客反応などの指標をもとに効果を測定し、期待通りでない場合は原因を分析します。たとえば、以下のような流れでPDCAサイクルを回しながら改善を続けて、より良いマーケティング成果を目指します。

|

目標設定では、「新規顧客獲得数〇〇件」「Webサイトからの問い合わせ〇〇件」「特定製品の売上〇〇%向上」など具体的で測定可能な目標を設定します。アクションプランの策定では、設定した目標を達成するために、いつ、誰が、どのような予算で、具体的に何を行うのかを詳細な計画に落とし込みます。

実行とモニタリングでは、計画に基づき施策を実行し、定期的に進捗状況や市場の反応を継続的に確認。そして、効果測定と改善でPDCAサイクルを回します。こうした工程を続けることで、マーケティング戦略は洗練され、成功に近づきます。

事業にすぐ活かせるオリジナルチャート付き!

マーケティングフレームワーク18選

この資料では、以下のことを紹介しています。 ✔ マーケティングフレークワークの活用メリット ✔ オリジナルチャートでわかる!いま活用すべきフレームワーク ✔ マーケティングフレーム18種の解説

マーケティングミックスを最大化するポイント

マーケティングミックスでは、ただ各要素を個別に設計するだけでは、その効果を最大限に引き出すことはできません。戦略の成功には、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

市場と自社の現状を的確に読み解く

効果的な戦略には、自社と市場の正確な理解が不可欠です。「環境分析」を怠ると、顧客ニーズからかけ離れた戦略を立ててしまう恐れがあります。SWOT分析やSTP分析の結果を最大限に活かし、顧客ニーズから外れない戦略の基盤を作るよう意識しましょう。分析結果に基づかない戦略は、後で多くの修正点が生じたり、根本的な立て直しが必要になったりする可能性があるので注意が必要です。

顧客像と価値提供の軸をぶらさない

マーケティングミックスの策定において、重要なのは「誰に、どのような価値を提供するのか」と、その顧客像を具体的に想定することです。ターゲット顧客の明確化が曖昧だと、全てのマーケティング活動が顧客に響かないものになる可能性があります。

顧客を具体的に想定する際には、年齢、性別、職業、家族構成、ライフスタイル、趣味嗜好といった基本的な情報に加え、ビジネスにおいては「誰が購買決定権を持つのか」「どのような課題を抱えているのか」まで深く掘り下げることが大切です。具体的な顧客像(ペルソナ)と、提供する「独自の価値」という軸を明確に持ち、決してぶらさないことで、各マーケティング要素が顧客にとって魅力的なものとなり、戦略全体の効果を最大化できます。

施策の一貫性と連動性を意識する

マーケティングミックスの各要素(製品、価格、流通、プロモーション)は、それぞれが矛盾せず、顧客に一貫したメッセージが伝わるよう設計する必要があります。たとえば、高品質で高価格帯のビジネス向けソフトウェアを販売する場合、安価なチャネルで大量に流通させたり、過度な割引キャンペーンを多用したりすると、その品質やブランドの価値が顧客に正しく伝わらないかもしれません。

ターゲット顧客のニーズや期待に応え、かつブランド全体のイメージやポジショニングを強化するよう、4Pの全ての要素が整合性を持ち、連動しているかを確認しましょう。顧客が製品の購入を通じてどのようなストーリーを体験するのかを想定しながら、全体のバランスを調整することが大切です。

プロモーション頼みにせず4P全体のバランスを整える

マーケティング担当者の中には、マーケティング活動を「プロモーション」と同一視してしまうケースが見られます。しかし、プロモーションはマーケティングミックスの一部に過ぎません。

マーケティングの本質は、潜在的なニーズを突き止め、適切な市場に最適な製品やサービスを提供することです。優れた製品を大々的に宣伝しても、それが顧客のニーズに合っていなかったり、適切な価格設定や流通経路が設定されていなかったりすると、売上にはつながりません。4P(製品、価格、流通、プロモーション)の各要素が整って初めて、プロモーション施策が効果的に機能します。プロモーションはあくまで「最後の後押し」として活用します。STP分析の結果に基づき、4Pが最適なバランスで機能しているかを常に検討することが大切です。

変化に強いビジネスモデルを構築する

ビジネスモデルは一度確立すると簡単には変更できないため、テストマーケティングを実施してリスクを抑えます。本格導入の前に、小規模かつ短期間で本番に近い環境で施策を試し、課題や改善点を早期に発見しましょう。小規模な試行で課題を見つけ、修正することで、大きなコストをかけずに変化に対応できる柔軟なビジネスモデルを構築できます。

マーケティングミックスに役立つフレームワーク

SWOT分析やSTP分析のほかにも、マーケティングミックスに役立つフレームワークがいくつかあります。ここでは以下3つのフレームワークを紹介します。

|

3C分析

3C分析とは、「Customer(顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つの視点から市場環境を分析するフレームワークです。この分析により、自社の立ち位置が明確となり、市場や顧客ニーズの変化、競合他社の動向を深く理解できます。

3C分析は、マーケティングミックスの初期段階で行う環境分析と並び、戦略の基礎を築く重要な要素です。変化の激しい現代のビジネス環境において、自社の現状を多角的に把握するために役立ちます。各要素の主な分析内容は以下のとおりです。

| Customer(顧客) | 市場の動向、顧客ニーズの変化、市場規模、成長性、顧客の購買行動などを分析します。 |

|---|---|

|

Competitor(競合) |

競合他社の強みや弱み、市場シェア、市場内での位置付け、環境変化への対応などを調査します。 |

|

Company(自社) |

経営資源、ブランドイメージ、人材、知識といった自社の状況、そして顧客と競合の動きを踏まえた成功要因を明確にします。 |

ポジショニングマップ

ポジショニングマップとは、ターゲット市場において、自社の製品やサービス、競合他社の製品やサービスがどの位置にあるのかを、2つの軸を持つマトリクス上に配置して示す図表です。たとえば、縦軸を商品サイズ、横軸をコストとして、図を作成し、競合各社を配置します。これにより、空いているポジションや今後狙うべきポジションが視覚的・直感的にわかるようになります。

マップの2つの軸には、顧客の購買決定要因(KBF)に大きく影響する要素を設定してください。自社と競合の製品の位置が明確になると、自社製品の差別化ポイントをアピールしやすくなり、優位性を効果的に伝えられます。ポジショニングマップは、投資家や社内向けのプレゼンテーション資料としても役立ちます。

バリュープロポジション

バリュープロポジションとは、「競合他社には提供できない、自社独自の価値」のことです。バリュープロポジションが明確であるほど、マーケティングメッセージが作りやすくなり、営業担当者も顧客へ説明しやすくなります。さらに、価値が明確になると差別化されて顧客に選ばれやすくなり、自社製品のブランド力向上につながるなど、さまざまなメリットが得られます。バリュープロポジションで大切なことは以下の2点です。

|

顧客が望む価値と自社の提供価値が合致しない場合、そもそも顧客に検討してもらえません。また、競合が提供できない独自の価値がなければ、価格競争に陥ったり、受注率が低下したりする可能性があります。これらに注意して独自の価値を考えていくことが大切です。

マーケティングミックスで気をつけたい失敗と対処法

マーケティングミックスの設計や実行では、些細なずれが大きな成果の差につながります。ここでは、よくある5つの失敗パターンと、その対処方法を紹介します。自社の取り組みを見直す際のチェックポイントとして活用してください。

戦略がバラバラだとブランド力が弱くなる

マーケティングミックスの要素(製品・価格・流通・プロモーション)が一致していないと、ブランドイメージがぶれてしまいます。たとえば、高品質で高価格の商品を打ち出しながら、流通先が割安な店舗に偏っていたり、広告内容が安価さを強調していると、顧客に伝わる価値が曖昧になり、ブランド力の低下を招きます。

この問題を防ぐには、まずターゲットとなる顧客像(ペルソナ)を具体化させて、その期待に応えるための、ブランドの位置づけを明確にすることが大切です。そのうえで、4つの要素を矛盾なく連携させます。すべてが同じ方向を向くことで、相乗効果が生まれます。

顧客ニーズを間違えると成果が出にくい

「きっとこれが売れるはず」「顧客はこう考えているに違いない」といった企業側の思い込みだけで戦略を立てると、効果的な成果は期待できません。たとえ優れた商品や販促でも、顧客が求めていなければ売れません。

この失敗を避けるには、徹底した市場調査が重要です。市場調査やアンケート、顧客インタビューを通じて、ターゲットの課題や行動を正しく理解します。顧客の声に真摯に耳を傾ける姿勢が成果につながります。

市場や競合の変化に気づかないと遅れをとる

数年前に成功したマーケティングミックスが現在も通用するとは限りません。ビジネス環境は常に変化しています。過去の成功体験にこだわり、変化への対応が遅れると、徐々に競争力を失い、市場から取り残されてしまいます。

対策としては、定期的な市場調査と競合分析の習慣化が挙げられます。定期的に市場の動きや競合の戦略、新しい技術の登場、法律の改正などをチェックし、自社の戦略が現状に合っているかを見直すことが大切です。

部署間の連携不足は信頼低下につながる

マーケティングが訴える製品の特長と、実際の製品仕様が違っていたり、営業が顧客に伝える情報と広告の内容が食い違ったりすると、顧客は不信感を抱きます。

マーケティングの戦略はマーケティング部門だけで完結しません。製品開発、営業、カスタマーサポートなど、関連部署との情報共有や連携を行うことが大切です。関係する各部署と密に連携を取り、情報を共有し、共通の目標に向かって協力し合う体制を作りましょう。顧客への一貫した価値提供が可能になり、信頼関係を築けます。

データを使わない判断は効率が落ちる

感覚や経験だけでマーケティング施策の評価を行うと、何が効果的かが分からず、非効率な活動が続きます。効果測定を怠ると、改善のチャンスを逃すことになります。

対応策は、施策ごとにKPI(重要業績評価指標)を設定し、数値で進捗を把握することです。施策後はデータを分析し、効果を客観的に評価します。このプロセスを繰り返すことで、無駄を減らし成果を最大化できます。PDCAサイクルを回し続ける体制を作りましょう。

事業にすぐ活かせるオリジナルチャート付き!

マーケティングフレームワーク18選

この資料では、以下のことを紹介しています。 ✔ マーケティングフレークワークの活用メリット ✔ オリジナルチャートでわかる!いま活用すべきフレームワーク ✔ マーケティングフレーム18種の解説

BtoBのマーケティングミックスで押さえたいポイント

BtoBにおけるマーケティングミックスは、製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion)の4つの要素を、法人顧客の特性に合わせて最適化することが重要です。ここでは、BtoBのマーケティングミックスで特に重視すべきポイントを解説します。

意思決定者ごとのニーズを理解する

BtoBの製品やサービスは、通常、複数の関係者が関与して購買が決定されます。たとえば、担当者、部門長、役員など、それぞれの立場によって製品に求める機能や、解決したい課題は異なります。感情的な要素よりも、機能性、費用対効果、信頼性といった合理的な判断基準が重視される傾向もあります。

したがって、製品戦略を立てる際は、関係者それぞれに適したメッセージと価値提案を用意する必要があります。それぞれの意思決定者が何を重視し、どのような情報を必要としているのかを深く理解することが重要です。彼らの視点に立って、それぞれのニーズに響く製品の価値を伝えることで、購買プロセスをスムーズに進められます。

顧客の課題解決に直結する提案を作る

BtoBビジネスでは、単に製品の機能を紹介するだけでなく、顧客企業が抱える課題を解決する「ソリューション」として価値を提示することが求められます。顧客は製品そのものよりも、それが自社の業務効率をどう改善するのか、コストをどう削減するのか、といった具体的な成果や、ニーズに合わせたカスタマイズや拡張性、導入後のサポート体制に関心があります。

そのため、商品が顧客の課題にどう直結し、どのようなメリットをもたらすのかを明確に伝えられる提案づくりが大切です。顧客自身が気づいていない潜在的な課題を浮き彫りにし、自然な形で解決策を提示することで、競合他社との差別化を図ることができます。

価格交渉に柔軟に対応する仕組みづくり

取引先ごとに異なる価格設定が必要な場合が多いのがBtoBの特徴です。同じ商品であっても、取引先の規模や契約条件によって価格が変わることは珍しくありません。一方的な価格提示ではなく、顧客の予算や求める価値に合わせて、複数の料金プランを用意したり、交渉の余地を残したりするなどの柔軟な価格戦略が有効です。

専門性を活かした販売チャネルを整備する

BtoBマーケティングでは、直接販売(ダイレクトセールス)の重要性が高い傾向にあります。特に複雑な製品やサービスの場合、専門知識を持った営業担当者によるきめ細やかな説明やコンサルティングが欠かせません。また、特定の業界やソリューションに強みを持つパートナー企業との連携も有効な販売チャネルとなります。

さらに、ウェブサイトでの詳細な製品情報提供やデモンストレーション、ウェビナー開催なども、情報提供のチャネルとして機能します。顧客が情報収集しやすいよう、専門性と信頼性のあるチャネルを多角的に整備することが大切です。

マーケティングミックスの事例

4P分析、4C分析を基にしたマーケティングミックスの事例を紹介します。

Apple

Appleは、革新的な製品と強力なブランド力で世界をリードしています。4Pと4Cの視点からその戦略を分析します。

【4P分析】

| 要素 | 詳細 |

|---|---|

|

製品 |

高品質でデザイン性に優れたiPhoneやMacBookなどのハードウェア、Apple Musicなどのデジタルサービス、充実したサポート体制やプライバシー保護への取り組みが特徴。機能性だけでなく「持つことの価値」を提供している。 |

|

価格 |

最新のiPhoneが約10万円から、Macのエントリーモデルが約16万5千円(2025年4月現在)と高価格帯。しかし、その価格に見合う価値を持つブランドイメージを確立している。 |

|

流通 |

実店舗のApple Store、家電量販店、公式オンラインストアやAmazonなど多様な販売経路を展開。ブランドの高級感を保ちつつ、顧客へのアクセスを確保している。 |

|

プロモーション |

洗練された広告キャンペーン、新製品発表イベント、製品の革新性やデザイン性を強調するブランディングで顧客の購買意欲を高めている。 |

【4C分析】

| 要素 | 詳細 |

|---|---|

|

顧客価値 |

高品質な製品、優れたデザイン、直感的な操作性、強固なエコシステム、高いブランド価値を提供。単なる機能ではなくユーザーのライフスタイルを豊かにする「体験」に重点を置いている。 |

|

コスト |

製品価格は高めだが、満足感や所有感、長期的にみると利用価値が高いと認識されている。購入後のサポートや利便性もコストの一部と考慮されている。 |

|

利便性 |

Apple Storeでの実物確認や対面サポート、App Storeでのアプリ入手の手軽さ、オンライン購入のしやすさなど、顧客が製品やサービスにアクセスしやすい環境を整備。 |

|

コミュニケーション |

Apple Storeでの対面サポート、オンラインコミュニティ、広告や製品発表を通じた一貫したブランドメッセージ発信で顧客と密接にコミュニケーションを取っている。 |

Appleは製品の独自性と高品質を軸に価格設定し、複数の流通チャネルを整備することで顧客利便性を高めています。各マーケティングミックス要素が一貫した方向を向き、相乗効果を生み出すことで、大きなブランドロイヤリティを築いています。

IBMJapan

IBMはBtoB領域において、企業の課題解決を支援するソリューションを提供している企業です。

【4P分析】

| 要素 | 詳細 |

|---|---|

|

製品 |

ハードウェアからソフトウェア、コンサルティングやクラウドサービスなど多岐にわたるITサービスを提供。 |

|

価格 |

BtoB取引のため、個別見積もりや価格交渉を行い、契約期間やサービス内容に応じた柔軟な価格設定を採用。 |

|

流通 |

直接販売を中心に、パートナー企業との連携も重視。オンラインでの情報提供(ウェブサイト、ホワイトペーパー、ウェビナー)も活用。 |

|

プロモーション |

「テクノロジーで世の中をより良くする」というメッセージを一貫して発信。BtoB事例サイトや業界展示会、アニメコラボも実施。 |

【4C分析】

| 要素 | 詳細 |

|---|---|

|

顧客価値 |

顧客企業の課題解決に貢献するソリューションを提供。信頼性と費用対効果を重視し、長期的なパートナーシップを築くことに注力。 |

|

コスト |

導入費用だけでなく運用コストや投資効果を重視。ビジネス成果による価値提供を目指す。 |

|

利便性 |

直接のコンサルティングやデモ、ウェブやウェビナーでの情報提供により顧客がいつでもアクセス可能。社内説明のしやすさも考慮。 |

|

コミュニケーション |

ブランドストーリーを一貫発信。広告、広報、デジタル、CSR部門を統合し、顧客理解と信頼関係構築を推進。 |

IBM Japanは、ソリューションとしての価値提供と顧客との長期的な信頼関係構築を重視しています。顧客の課題解決に焦点を当てた製品開発、価値に基づいた価格設定、直接販売を中心とした専門性の高い流通、そして一貫性のあるブランドストーリーの発信を通じて、マーケティングミックスを最適化しています。

NTTデータ

NTTデータは、2024年10月よりBtoB企業のデジタルマーケティング強化を支援する「Marketing Start Package」を提供開始しました。これは、デジタル化が進む企業の購買行動に対応するためのものです。

【4P分析】

| 要素 | 詳細 |

|---|---|

|

製品 |

BtoB企業向けのマーケティング支援サービス「Marketing Start Package」を提供。KPI設計から営業支援までを一括サポート。 |

|

価格 |

費用は要問い合わせだが、PoCプラン(約100万円/2か月)で導入効果を事前検証可能。初期費用を抑えた価格設計で、導入のハードルを下げている。 |

|

流通 |

サービスはNTTデータが直接提供し、顧客と伴走する形で支援。販売代理店を介さず、クライアント企業と密接に連携することで、個別最適化されたサービス提供を行う。 |

|

プロモーション |

プレスリリースや事例紹介を通じてサービスを訴求。ターゲット含有率の向上(15%→50%)など、具体的な成果を用いて訴求力を高めている。 |

【4C分析】

| 要素 | 詳細 |

|---|---|

|

顧客価値 |

マーケティングを外注に頼らず、自社で強化できる体制を構築。営業力強化や生産性向上、LTV最大化といった経営課題の解決にもつながる。 |

|

顧客コスト |

PoCプランにより本格導入前に効果検証ができ、投資リスクを最小限に抑えられる。段階的な導入により、不要なコスト発生を防げる。 |

|

利便性 |

専門知識がなくても、NTTデータが伴走支援。KPI策定から施策立案までワンストップで対応し、担当者の負担を軽減。 |

|

コミュニケーション |

「データ活用ができない」「ターゲットが不明確」といった企業の声に対し、事例紹介や直接支援を通じて解決策を提示。双方向の対話を通じて信頼関係を築いている。 |

NTTデータは、BtoB企業のデジタルマーケティング強化という明確なニーズに応える「Marketing Start Package」を提供し、顧客の課題解決に直結する価値を提供し、費用対効果と利便性を両立させることで、市場における競争優位性の確立を狙っています。

参考記事:BtoBデジタルマーケティング力強化を支援する「Marketing Start Package」を提供開始 | NTTデータグループ

まとめ

マーケティングミックスは難しく感じるかもしれませんが、基本を押さえて丁寧に向き合うことで、成果が見えてきます。全体のバランスを重視し、一貫した施策展開を行うことが成功のポイントです。まずは今の状況を整理し、少しずつ行動を始めてみてください。焦らず自分たちのペースで進めていくことが大切です。

『事業にすぐ活かせるオリジナルチャート付き!マーケティングフレームワーク18選』をダウンロードする

以下のステップに沿ってフォーム入力することで、資料ダウンロードいただけます。

この資料でこんなことがわかります!・マーケティングフレークワークの活用メリット ・オリジナルチャートでわかる!いま活用すべきフレームワーク ・マーケティングフレーム18種の解説

監修者

クラウドサーカス株式会社 石本祥子

新卒でコンサルティング会社に営業職として入社。3年で営業所長代理を経験後、ベンチャー企業を経て、クラウドサーカス社にマーケティング職として入社。

営業とマーケティング、いずれの経験もあることを活かし、クラウドサーカス社が提供しているMAツール『BowNow』において、マーケティングと営業に関するメディアの監修を含む、Webマーケティングの全域を担当している。