OODA(ウーダ)ループとは?PDCAとの違いやメリット・デメリット、活用時の重要ポイントを紹介

変化の激しい現代のビジネス環境では、従来の「計画→実行→評価→改善」を繰り返すPDCAサイクルだけでは対応しきれない場面が増えています。

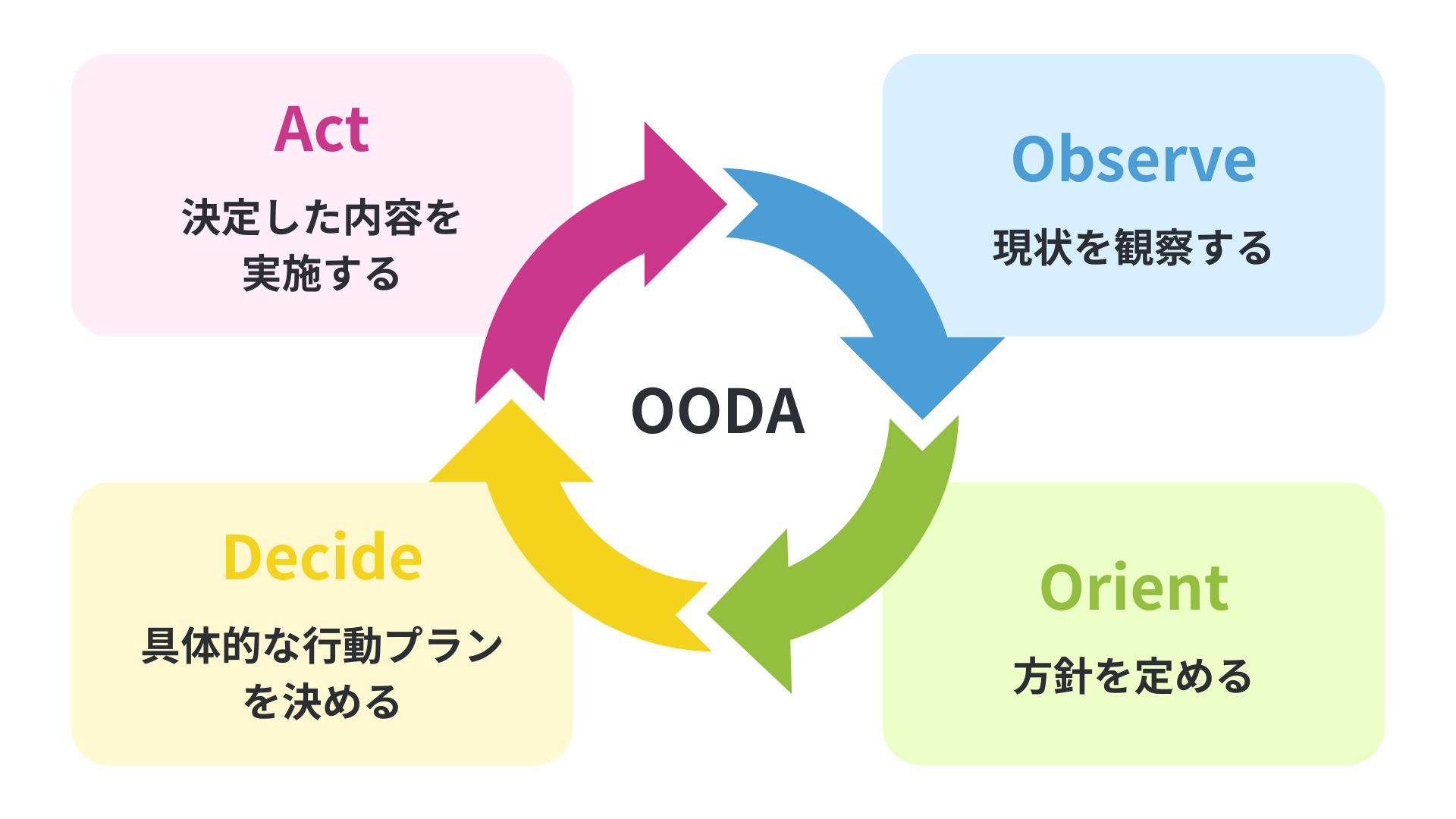

そんな中、注目されているのがOODA(ウーダ)ループです。「観察・方向付け・意思決定・行動」という4つのプロセスを素早く回すことで、スピーディーな判断と行動が可能になります。本記事では、OODAループの基本からPDCAとの違い、活用のポイントまでを詳しく解説します。

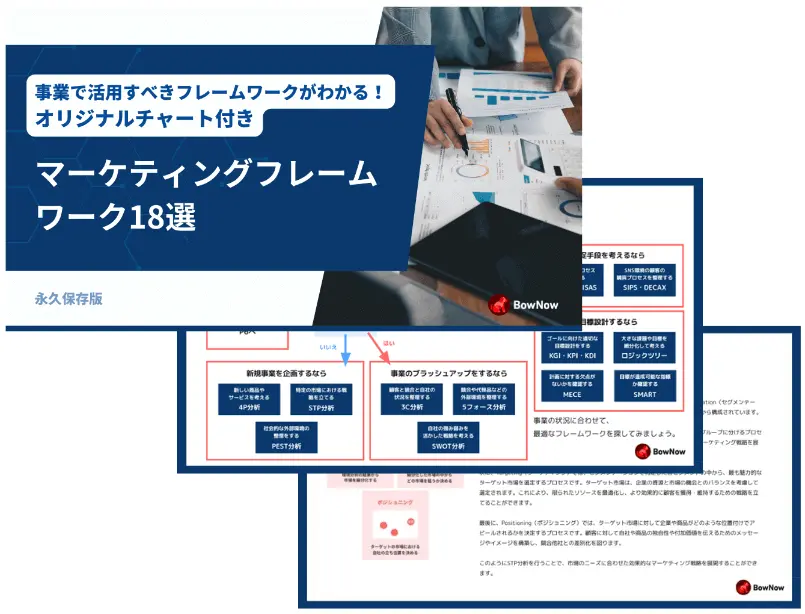

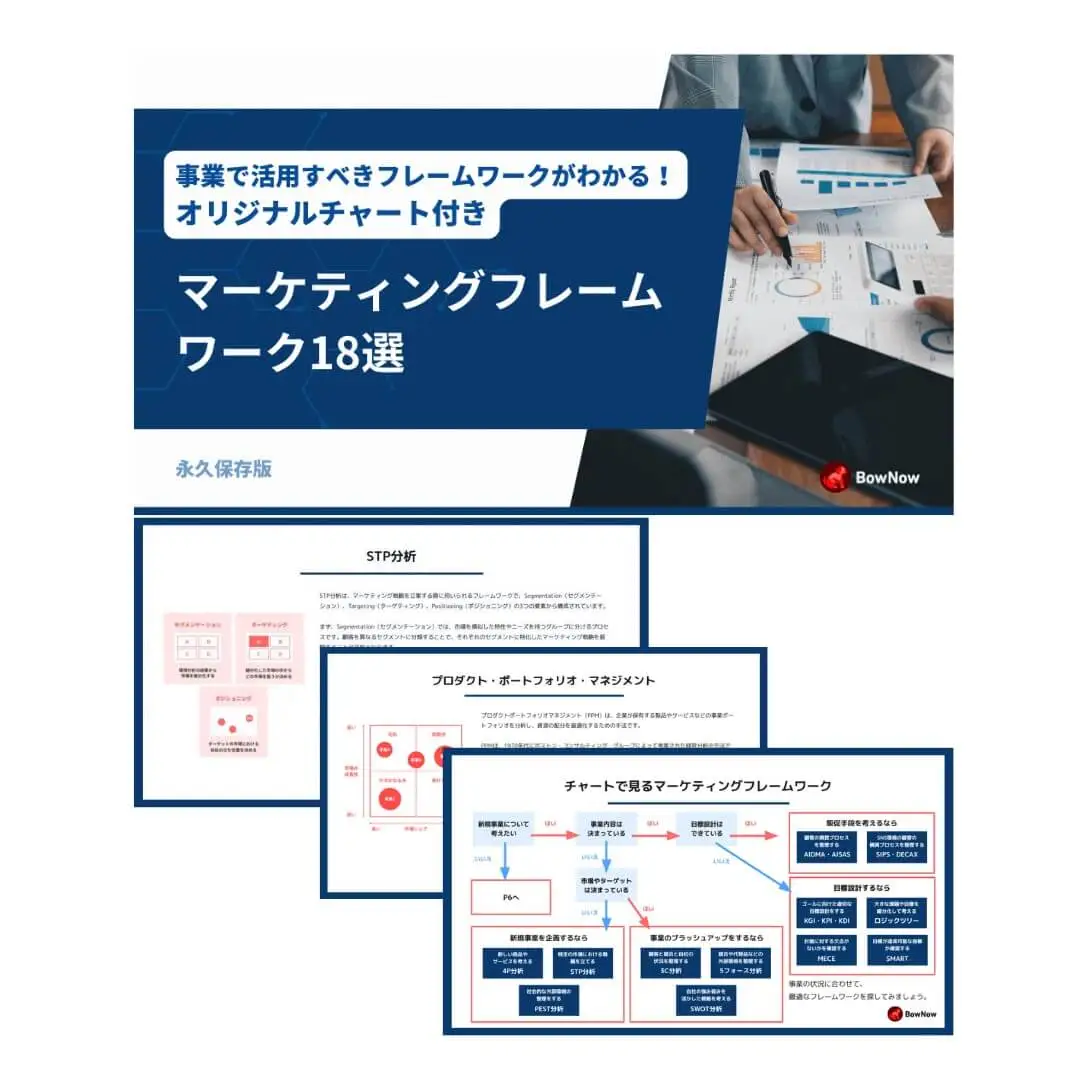

事業にすぐ活かせるオリジナルチャート付き!

マーケティングフレームワーク18選

事業戦略や、マーケティング戦略・営業戦略に役立つフレームワークを全18種類、厳選し紹介しています。いまどのフレークワークを活用するべきなのか、質問に答えるだけですぐにわかる『オリジナルチャート付き』です。

目次

OODA(ウーダ)ループの基礎知識

OODA(ウーダ)ループとは、変化の激しい環境で迅速に意思決定し、成果を出すためのフレームワークです。以下の4ステップを繰り返すことで、自律的に動ける個人や組織の育成にもつながります。

|

もともとはアメリカ空軍で開発された概念ですが、現在ではビジネスの現場でも幅広く活用されています。状況への即応性に優れ、PDCA(詳しくは後述)よりもスピーディに判断・行動できる点が特長です。

OODAループの4要素

OODAは「 Observe(観察)」「Orient(方向付け)」「Decide(意思決定)」「Act(行動)」の4つの要素で成り立っています。ここでは各要素について解説します。

1. Observe(観察):現状を観察する

OODAループの第一ステップである「Observe(観察)」では、先入観にとらわれず、現場の事実をありのままに捉えることが重要です。市場動向や顧客の行動、競合の動きなどを幅広く観察し、必要な情報を把握します。

計画にとらわれるのではなく、リアルなデータにもとづいて今まさに起きていることを理解することが大切です。生の情報を収集することで、より的確な判断材料が集まり、精度の高い意思決定につながります。

2. Orient(方向付け):方針を定める

「Orient(方向付け)」は、観察で得た情報を整理・分析し、状況の本質を見極めて行動の方針を定めるステップです。経験・価値観・知識なども加味しながら、自社の立ち位置や優先すべき課題を判断します。

このフェーズでは、変化に柔軟に対応することが重要です。迅速かつ正確に方向性を定めることで、次の意思決定と行動の質が大きく変わってきます。

3. Decide(意思決定):具体的な行動プランを決める

「Decide(意思決定)」は、状況判断にもとづいて最適な行動を決定する段階です。ここで重要なのは、完璧な計画を立てることではなく、現時点で最善と思える選択を即断する姿勢です。

変化の激しい環境では、迷っている間に機会を逃すリスクがあります。たとえ不完全な決定であっても、後のプロセスで調整すればよいという柔軟さこそ、OODAループの強みです。

4. Act(行動):決定した内容を実施する

「Act(行動)」は、意思決定にもとづいた内容を具体的なアクションに移す段階です。ここでは計画を立てるだけでなく、実際に手を動かして実行することが求められます。

実行後は再び「Observe」に戻り、状況の変化を捉えながら次の判断につなげていきます。このサイクルを繰り返すことで、柔軟かつスピーディに対応できるのがOODAループの大きな特長です。OODAが登場する以前は、PDCAが広く活用されていました。両者はよく似たフレームワークであるため、混同されやすい傾向があります。次章では、その違いを詳しく解説します。

「OODA」と「PDCA」の違い

OODAループとPDCAサイクルは、いずれも行動を最適化するフレームワークですが、目的と特性には大きな違いがあります。OODAは「状況対応力」を重視し、変化の激しい環境下で即座に判断・行動することに特化しています。スピードと柔軟性に優れ、予測困難な状況でも即応できるため、変化の激しい現代ビジネスに適しています。

一方、PDCAは「計画重視」のアプローチで、事前に計画を立て、実行・評価・改善を繰り返すことで中長期的な成果を目指す手法です。品質改善やプロセス最適化など、安定した環境下での継続的改善に効果的です。両者は対立するものではなく、目的に応じて使い分けたり併用したりすることで、より効果的な意思決定や業務遂行が可能になります。

OODAループが必要とされる背景

OODAが重視されるようになった背景には、現代のビジネス環境の変化があります。ここでは、OODAが必要とされる主な背景を3つ紹介します。

AIとSNSがもたらす新たな時代の到来

AIやSNSの急速な発展により、ビジネス環境はこれまで以上にスピードと変化への対応力が求められる時代に突入しています。特に、AIは過去のデータに基づく処理を得意としますが、未知の状況には対応が難しい場面もあります。そのため、現場での観察と即時の意思決定を繰り返すOODAループが重要性を増しているのです。

また、SNSを通じて顧客の声がリアルタイムで得られる今、市場に敏感に対応できる力が企業競争力の鍵となっています。

変化の激しいビジネス環境

テクノロジーの進化により、ビジネスシーンはかつてないスピードで変化し、競争も激化しています。たとえば、心理的な参入障壁を築いていたはずの先発企業が、後発企業の参入によって撤退に追い込まれるケースも珍しくありません。このように、従来の綿密な計画だけでは変化に対応しきれない時代では、現状を見極め、素早く意思決定と行動を繰り返すOODAループの考え方が求められているのです。

PDCAの限界

PDCAは長年活用されてきた有効なフレームワークですが、変化の激しい現代のビジネス環境では限界も見えてきています。もともとPDCAは、安定した状況下で品質や業務を継続的に改善するための手法です。そのため、前提条件が変わりやすい現場では、柔軟性やスピードに欠ける場合があります。

こうした背景から、より即応性の高いOODAループを採用する動きが進んでおり、状況に応じて使い分ける視点が今後ますます重要になります。

事業にすぐ活かせるオリジナルチャート付き!

マーケティングフレームワーク18選

この資料では、以下のことを紹介しています。 ✔ マーケティングフレークワークの活用メリット ✔ オリジナルチャートでわかる!いま活用すべきフレームワーク ✔ マーケティングフレーム18種の解説

OODAを活用するメリット

OODAを活用することでどのようなメリットが得られるのでしょうか?主な4つのメリットを紹介します。

課題の解決へと即時に動ける

OODAループは、現場の判断で即座に行動に移せるのが大きな特長です。上層部の承認を待たずに、状況に応じた最適な対応ができるため、変化が激しくスピードが求められる業務環境で特に有効です。迅速な意思決定と行動によって、チャンスを逃さず課題解決を図ることが可能になります。

施策の実行スピードが格段に上がる

OODAループを活用することで、施策の実行スピードが飛躍的に向上します。従来のように会議や承認プロセスに時間を費やすことなく、現場の判断で即座に行動へ移せるため、変化の激しい市場や顧客ニーズにも柔軟に対応できます。

市場の動向が短期間で変わる現代において、意思決定から実行までのタイムロスを最小限に抑えられるのは大きなメリットです。スピード重視の施策には、OODAの導入が非常に効果的です。

現場にマッチした的確なアクションがとれる

現場に即した的確なアクションが可能になる点も、OODA活用のメリットです。現場スタッフが自身で状況を観察・判断し、その場で最適な行動をとれるからです。従来のように上層部の承認を待つ必要がなく、タイムラグを減らして即応できます。現場主導でスピーディかつ的確な施策実行が求められる場面で、OODAは特に重宝されています。

自律的に動ける組織づくりができる

OODAループを導入することで、上層部の指示を待たずに現場の担当者が自ら判断・行動できるようになります。個々の裁量が大きくなることで、業務を「自分ごと」として捉える意識が生まれ、責任感やモチベーション向上にも有効です。その結果、個人の成長が促されるとともに、生産性の高い組織づくりにもつながります。

OODAを活用するデメリット

OODA活用には多くのメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。

PDCAが有効な場面でOODAを誤用すると逆効果になる

OODAは即応性に優れたフレームワークであり、突発的なトラブル対応や変化の激しい状況に強みを発揮します。しかし、中長期的な業務改善や定型業務の効率化といった、計画的に進めるべき場面では適していません。こうしたケースでは、計画と検証を重視するPDCAの方が有効です。

OODAを誤って適用すると、全体像を見失い、非効率な判断や行動につながるおそれがあるため、目的に応じた使い分けが重要です。

結果の可視化・共有がされず属人化が進む

OODAループは現場主体で即応的に意思決定を行う点が強みですが、その一方で行動や成果に関する情報の可視化・共有が不十分だと、属人化が進みやすいというデメリットがあります。

個々の判断に頼りすぎることで、全体の方針や成果が見えにくくなり、チーム内の連携不足や経営層とのギャップが生まれる恐れも。OODAを有効に機能させるには、行動と結果を明確に記録・共有し、組織全体で統一感を持つことが重要です。

個人判断が過剰になる懸念

OODAは現場の裁量権を重視し迅速な意思決定を促すため、個人判断が過剰になりやすく、組織の統制が難しくなる懸念があります。各自が独自の判断で動くことで、方針のズレや混乱が生じる可能性もあるため、柔軟性を保ちつつも、組織全体の目的や一定の基準を明確に示すことが重要です。適切に指導することで、現場の自律性と組織の一体感を両立させ、統率の取れた対応が可能になります。

OODAを活用するときに重要な6つのポイント

OODAは、ただ導入すればよいというものではなく、いくつかのポイントを押さえることで、より効果的に活用できます。ここでは、実践時に意識すべき6つのポイントをご紹介します。

チーム内で情報を共有する

OODAループでは、個々の裁量が大きくなる分、組織全体が同じ目標と理念を共有し、一貫した方向性を持つことが重要です。リーダーは目標や判断基準を明確に示し、メンバー全員が何を観察し、どのように行動すべきか理解できるようにします。また、実施した行動や成果をチーム内で細かく共有し、統率と連携を維持することで、OODAループの効果を最大化できます。

自律的に動ける人材を段階的に育てる

OODAを効果的に活用するには、自律的に動ける人材の段階的な育成が欠かせません。最初は一部の管理職やリーダー層が権限を持って運用を進め、徐々にスキルや意欲のある社員にも裁量を広げていきましょう。

決まった社員だけに権限を集中させると、他のメンバーの成長機会やモチベーションを損なう恐れがあります。個々の自立性を育て、チーム全体の即応力と創造性を高めるうえで大切なポイントです。

現場と戦略をつなぐマネージャーが必要

OODAループの運用には、現場と戦略をつなぐ有能なマネージャーの存在が不可欠です。管理職は現場の裁量権を持ちながら、迅速で的確な意思決定を行い、チームをリードする役割を担います。彼らのリーダーシップがなければ、現場は自信を持って行動できず、スピーディな対応も難しくなります。

多角的かつ論理的に「Observe」と「Orient」を考える

OODAループの「Observe」と「Orient」は、多角的かつ論理的に進めることが重要です。「Observe(観察)」では先入観を捨て、顧客動向を客観的・論理的に観察することが求められます。全体像と細部をバランスよく見ることで新たな発見に気づけます。

「Orient(方向付け)」では、情報を客観的に整理・分析したうえで、経験・価値観・知識なども加味し、多角的に判断することが大切です。そうすることで、迅速かつ的確な意思決定につながり、複雑な環境でも柔軟に対応できるようになります。

定期的に見直し・修正を行う

OODAループはスピード感が重要ですが、修正の見直しを怠ってはいけません。短期間で何度も回すため、複数の修正点が同時に発生することもあります。放置するとOODAの効果が薄れてしまうため、定期的に修正箇所を確認し、改善を加える時間を確保することが大切です。

デジタルツールを活用する

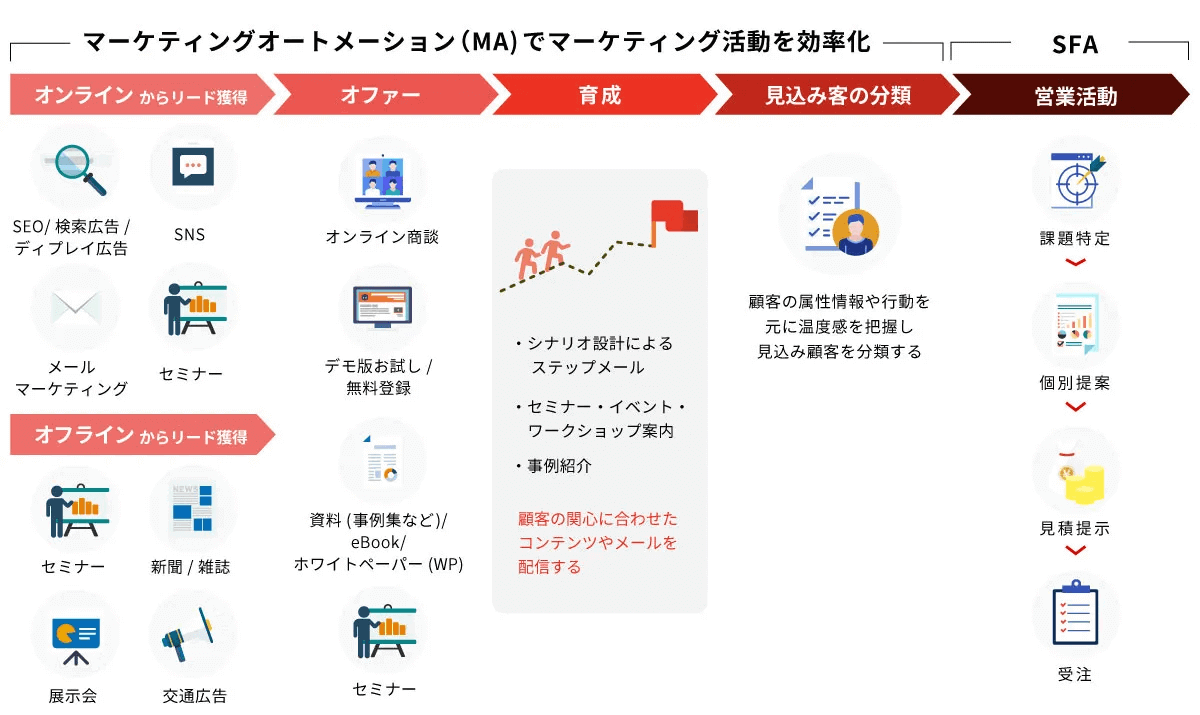

OODAループを効果的に回すには、MAツールやCRM、SFAなどのデジタルツール活用が欠かせません。これらのツールは顧客情報や営業活動をリアルタイムで管理し、OODAループを迅速に回すのに役立ちます。

情報の一元化により、チーム全体で状況を共有しやすくなるというメリットもあります。デジタルツールの導入は、OODAのスピードと精度を高め、現代の変化の激しいビジネス環境に適応するために欠かせないポイントです。

事業にすぐ活かせるオリジナルチャート付き!

マーケティングフレームワーク18選

この資料では、以下のことを紹介しています。 ✔ マーケティングフレークワークの活用メリット ✔ オリジナルチャートでわかる!いま活用すべきフレームワーク ✔ マーケティングフレーム18種の解説

OODAループを効率的に回すにはMAツールの活用もおすすめ

OODAループを効率的に回すにはMAツールの活用がおすすめです。MAツールについて詳しく解説します。

MAツールとは

MA(マーケティングオートメーション)ツールは、見込み客へのアプローチを自動化・最適化するマーケティング支援ツールです。Webサイトの閲覧履歴やメール開封などの行動データを収集し、関心度に応じた情報を自動で届けられます。人手では難しい施策を効率化し、限られたリソースでも成果を上げやすくするのが特徴です。MAツールをOODAループの各段階で活用することで、より効果的かつ効率的に業務を進められます。

OODAループにおけるMAツール活用法

OODAループの各フェーズで活用できる、MAツールの具体的な活用法を紹介します。

|

1. Observe(観察):データ収集と現状把握

2. Orient(方向付け):データの分析と方向性の決定

3. Decide(意思決定):具体的な施策の決定

4. Act(行動):施策の実施と効果検証

|

まとめ

変化の激しい現代のビジネス環境に対応するための実践的な思考・行動フレームワークとして、「OODA」をご紹介しました。

特にAIやSNSの普及により、意思決定のスピードがこれまで以上に求められるようになった現在、従来のPDCAサイクルだけでは柔軟な対応が難しい場面も少なくありません。計画よりも観察・判断・行動のサイクルを素早く回すOODAの思考法は、こうした状況において大きな強みとなります。

今後は、MAツールやCRM、SFAといったデジタルツールの導入も視野に入れながら、状況の変化をいち早く察知し、仮説と検証を繰り返す柔軟な組織運営が求められます。よりスピーディかつ的確な意思決定を可能にし、競争力を向上させるためにも、OODAの活用を検討してみてください。

『事業にすぐ活かせるオリジナルチャート付き!マーケティングフレームワーク18選』をダウンロードする

以下のステップに沿ってフォーム入力することで、資料ダウンロードいただけます。

この資料でこんなことがわかります!・マーケティングフレークワークの活用メリット ・オリジナルチャートでわかる!いま活用すべきフレームワーク ・マーケティングフレーム18種の解説

監修者

クラウドサーカス株式会社 石本祥子

新卒でコンサルティング会社に営業職として入社。3年で営業所長代理を経験後、ベンチャー企業を経て、クラウドサーカス社にマーケティング職として入社。

営業とマーケティング、いずれの経験もあることを活かし、クラウドサーカス社が提供しているMAツール『BowNow』において、マーケティングと営業に関するメディアの監修を含む、Webマーケティングの全域を担当している。