アップセルとは?クロスセルとの違いや成功のポイント、事例も紹介!

アップセルとは、既存の顧客に対して、より高価な商品やサービスを提案し、売上を向上させる手法です。「顧客の単価が伸び悩んでいる」「売上アップの方法が見つからない」といった課題に直面している企業にとって、アップセルは有効な解決策となります。

この記事では、「アップセルとクロスセルの違い」といった基本知識から、アップセル成功のために知っておきたいポイント、成功事例についても解説します。

3,500ダウンロード突破!

『BtoBマーケティング知識大全』

BtoB企業のマーケティングに必要な知識・ノウハウをこの一冊にまとめています。

まずは知っておきたい基礎知識から、BtoBマーケティングの全体プロセス、戦略の立て方から具体的な手法まで、全70ページの大ボリュームで徹底解説。

アップセルとは

アップセルとは、購入を検討している商品やサービス、あるいはすでに購入したものよりも、高価格で上位版のものを提案し、購入を促す販売手法です。顧客数を増やさずに売上単価を向上させることができるため、効率の良い売上向上策として広く活用されています。

例えば、ビジネス向けソフトウェアを販売する企業が、基本プランを検討している顧客に対して、より機能が充実した上位プランを提案することがアップセルの一例です。その他にも、クラウドサービスでストレージ容量を増やす提案や、自動車販売で上位グレードを勧めるケースもあります。

アップセルを成功させるには、顧客のニーズを的確に把握し、価値を感じてもらえる提案をすることが重要です。単なる高額商品の押し売りではなく、顧客の課題解決や業務効率向上につながる形での提案が求められます。

クロスセルとの違い

アップセルと似た言葉に「クロスセル」があります。アップセルが「より高機能・高価格な商品への引き上げ」であるのに対し、クロスセルは「関連商品や追加サービスを提案し、購入点数を増やす」ことを指します。

例えば、企業向けクラウドサービスを契約している顧客に対して、データ分析ツールやサポートサービスを追加で提案するのがクロスセルです。飲食業界では、単品注文の顧客に対してセットメニューを勧めるケースも該当します。

両者の共通点は、新規顧客獲得ではなく、既存顧客に対して提案を行う点です。ただし、アップセルは顧客単価の向上が目的であるのに対し、クロスセルは購入点数の増加を狙う点で異なります。

アップセルを行う際に大切なこと

アップセル成功のために押させておきたい、大切なポイントを紹介します。

「いつ、誰に、何を提案するか」が重要

アップセルを行う際、単に高額な商品を勧めるだけでは押し売りだと思われてしまいます。顧客が納得できる形での提案が重要です。そこで意識したいのが「いつ、誰に、何を提案するか」です。適切なタイミングで適切な顧客に対し、価値のある提案を行うことで、売上向上と顧客満足の両方を実現できます。

いつ提案するか

顧客が商品やサービスに満足し、次のステップに進む準備ができたタイミングが理想的です。例えば、ソフトウェアの無料トライアル期間の終了時や、継続利用が見込まれる更新時期に提案すると、スムーズに受け入れられます。

また、購入履歴や利用データを分析し、使用頻度が高まった時点や特定の機能をひんぱんに使うようになったタイミングでの提案も有効です。

誰に提案するか

すべての顧客に対して一律にアップセルを仕掛けるのではなく、購買意欲が高い層を見極めることが大切です。特に、現在のプランや商品に満足している顧客や、長期間にわたって利用している顧客は、アップセルの成功率が高い傾向にあります。信頼関係が築けている顧客は、新たな提案に対して前向きな反応を示しやすいためです。

何を提案するか

顧客のニーズに合った上位プランや高機能モデルを提案することが重要です。例えば、業務効率を向上させる追加機能や、コストパフォーマンスが良い長期契約プランなど、顧客にとってのメリットが明確なものを選びます。すでに利用している機能の強化版や、業務負担を軽減する新サービスの提案も効果的です。

過去の購買データや行動履歴を活用し、関連性の高いアップセル商品を提示することで、自然な流れで購入につなげられます。

ロイヤルティの高い層は成功しやすい

アップセルは、特に企業やブランドへのロイヤルティ(信頼度や愛着)が高い顧客に対して成功しやすいとされています。ロイヤルティの高い顧客は企業への信頼が高く、提案をポジティブなものとして受け入れてくれるケースが多いためです。

一方で、ロイヤルティが低い顧客に対して一方的にアップセルを行うと、逆効果になる可能性があります。興味がない商品を押し付けられたと感じてしまうと、ブランド全体への印象が悪化し、最悪の場合、顧客離れにつながる可能性もあります。そのため、アップセルを実施する前に、顧客のロイヤルティを測定することが有効です。

NPS®を指標にする

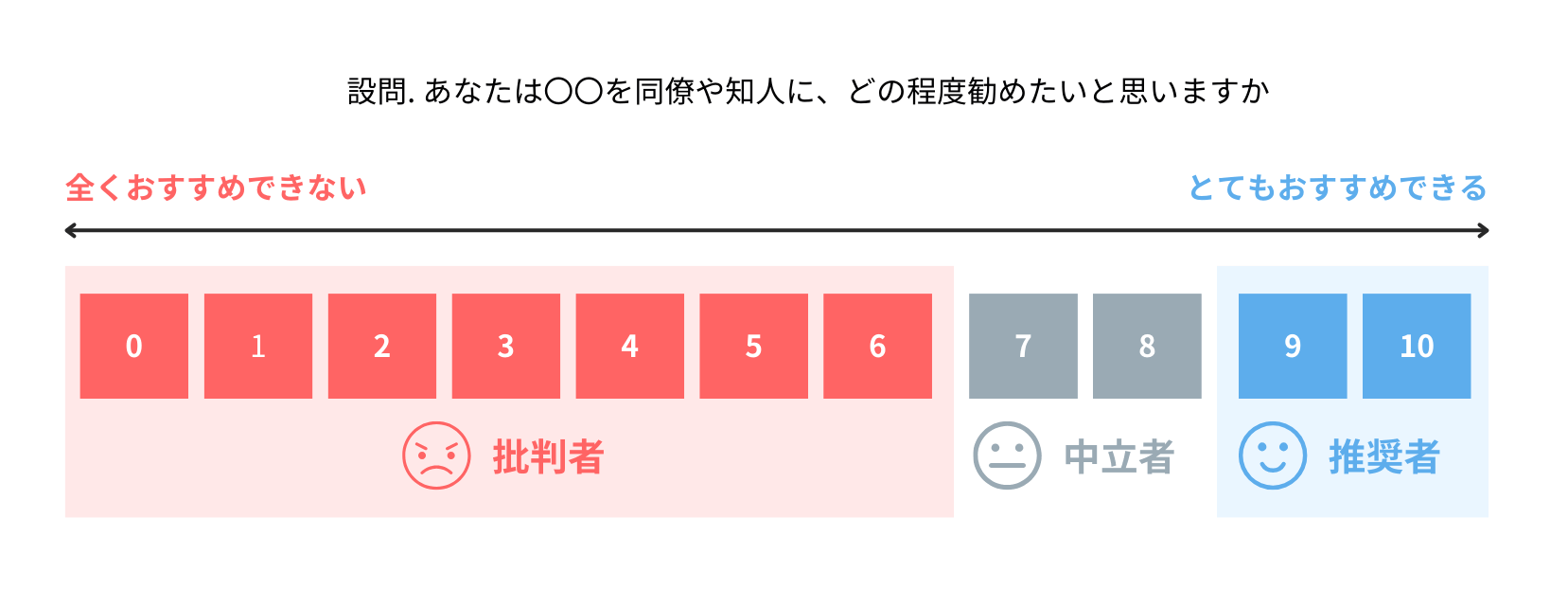

顧客のロイヤルティを測る指標の一つに「NPS®(Net Promoter Score)」があります。これは、「あなたはこの商品(またはサービス)を友人や同僚に勧めたいと思いますか?」という質問に対し、0〜10点で評価してもらう方法です。

|

▼NPS®スコアの計算方法 「あなたはこの商品(またはサービス、企業)を友人や同僚に勧めたいと思いますか?」と質問をして、0〜10の11段階で評価をしてもらう。

推奨者の割合(%)ー 批判者の割合(%)=NPS®スコア |

NPS®のスコアは、「推奨者」の割合から「批判者」の割合を引いた数値で表され、数値が高いほど顧客ロイヤルティが高いことを示します。NPS®を活用すれば、アップセルの対象となる「推奨者」を特定し、より効果的な提案を行うことができます。さらに、「推奨者」がなぜ高い評価をしているのかを分析し、その価値を強調したアップセル施策を実施することで、より高い成果を得ることも可能です。

アップセルの事例

アップセルは、既存の顧客に対してより高価格な商品やサービスを提案する手法ですが、その実践には巧妙なタイミングと適切なアプローチが求められます。今回は、アップセルを実施した企業の事例として、SpotifyとDropboxを取り上げ、どのように成功を収めたのかを紹介します。

Spotify

Spotifyは世界中で使用されている音楽ストリーミングサービスです。無料版と有料版が用意されており、アップセルを促進するために無料版ユーザーに対して有料版を提案する仕組みを導入しています。

|

Spotifyのアップセル施策

|

Spotifyのアップセル施策のポイントは、ユーザーが「不便さ」を感じたタイミングでアップグレードを提案する点です。無料版のユーザーは、1時間に6回まで曲をスキップできますが、それを超えるとスキップができなくなります。

この制限がかかると、Spotifyはユーザーに対して有料版へのアップグレードを促す通知を送ります。ユーザーが「もっと自由に曲をスキップしたい」というニーズを感じたタイミングで提案を行い、スムーズに有料版への移行を促進しています。

この施策が功を奏し、Spotifyは無料版から有料版へのアップセルに成功。アップセル施策を導入したのち、2020年10~12月期の業績発表では、1億5500万人の有料会員を獲得しました。この事例は、タイミングを見計らった提案の重要性を示しています。

Dropbox

Dropboxは、オンラインストレージサービスとして、無料プランと有料プランを提供しています。無料プランは2GBまで利用でき、その制限を超えるとアップセルを提案する仕組みです。Dropboxのアップセルは、ユーザーに対して「強制感」を与えず、自然に行われているとして注目されています。

|

Dropboxのアップセル施策

|

ユーザーが容量制限を超えると、アップグレードを勧めるメッセージが表示されますが、この提案は強制的ではなく、ユーザーが自分の意思で選べる形になっています。具体的には、メッセージで「容量を超えたので、有料プランにアップグレードできます」といった提案をしますが、その際、「今はアップグレードしなくても大丈夫」といった選択肢も提供されています。これにより、ユーザーは無理に有料プランに移行することなく、必要なタイミングで決定できます。

またDropboxは、他のユーザーを招待することで容量を増やすキャンペーンも行っています。このようなアプローチにより、顧客満足度を維持しつつ有料プランへの移行をスムーズに進め、認知度を高めてユーザーを増加させることに成功しました。

Dropboxの事例は、顧客に対して負担を感じさせることなく、自然な形でアップセルを実施できることを示しています。紹介で得られる容量増加の特典は、ユーザー同士のネットワーク効果を生み出し、より多くの人々がサービスを利用するきっかけとなりました。

まとめ

アップセルを成功させるには、適切なタイミングで適切な顧客に対し、価値のある提案を行うことが大切です。特に、ロイヤルティの高い顧客をターゲットにし、NPS®などの指標を活用してセグメント分けを行うことで、より効果的なアップセル施策を展開できます。

アップセルは単なる売上向上の手段ではなく、顧客との関係を強化し、長期的な収益性を高める重要な施策です。顧客のニーズを的確に把握し、最適な提案を行うことで、双方にとって価値のあるアップセルを実現しましょう。またアップセルとクロスセルを組み合わせることで、さらなる利益の最大化が目指せます。興味がある方はクロスセルも取り入れてみてください。

『【3,500ダウンロード突破!】BtoBマーケティング知識大全』をダウンロードする

以下のステップに沿ってフォーム入力することで、資料ダウンロードいただけます。

この資料でこんなことがわかります!・BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ・デマンドジェネレーションとはなにか ・リード獲得の施策にどういったものがあるのか・顧客育成やMAツールの基本

監修者

クラウドサーカス株式会社 石本祥子

新卒でコンサルティング会社に営業職として入社。3年で営業所長代理を経験後、ベンチャー企業を経て、クラウドサーカス社にマーケティング職として入社。

営業とマーケティング、いずれの経験もあることを活かし、クラウドサーカス社が提供しているMAツール『BowNow』において、マーケティングと営業に関するメディアの監修を含む、Webマーケティングの全域を担当している。