オムニチャネルとは?マルチチャネルとの違いや戦略成功のポイントをわかりやすく解説

オムニチャネルとは、顧客がチャネルの違いを意識せず、商品を購入できるよう購買体験を最適化する戦略です。商品やサービスに触れるのは、実店舗やECサイトだけではありません。アプリやSNS、メール、カタログなど、顧客との接点は多様化しています。

しかし、チャネルごとに情報が分かれていると、「オンラインでは在庫があるのに、店舗では買えない」といった不便さが生まれてしまいます。オムニチャネルは、こうした課題を解消し、スムーズな購買体験を実現します。近年はBtoB企業でも導入が進み、営業やマーケティング活動の質を高める方法としても注目されています。

本記事では、オムニチャネルの基本から、マルチチャネルなどの関連用語との違い、導入メリットや事例までをわかりやすく解説します。

3,500ダウンロード突破!

『BtoBマーケティング知識大全』

BtoB企業のマーケティングに必要な知識・ノウハウをこの一冊にまとめています。

まずは知っておきたい基礎知識から、BtoBマーケティングの全体プロセス、戦略の立て方から具体的な手法まで、全70ページの大ボリュームで徹底解説。

目次

オムニチャネルとは?

オムニチャネルとは、企業と顧客をつなぐ複数のチャネル(販売経路)を連携させ、どの接点からでも同じように商品やサービスを利用できるようにする取り組みです。主なチャネルには、次のようなものがあります。

|

従来は、チャネルごとに運営されていたため、「店舗には在庫がないけれど、オンラインなら購入できる」「オフラインとオンラインで価格が違う」といった不便さが生じていました。

オムニチャネルは、この分断を解消して、顧客がスムーズに買い物できる環境を整えます。活用することで、「アプリから店舗の在庫状況をリアルタイムで確認できる」「店舗の購入履歴をもとに、アプリでおすすめ商品を通知する」といった利用が可能になります。チャネルの違いを意識せずに利用できるのが、オムニチャネルの大きな特徴といえるでしょう。

オムニチャネルが注目される背景

オムニチャネルが注目を集めている理由のひとつに、消費者行動の変化があります。スマートフォンやSNSの普及により、ユーザーは商品を調べ、比較し、購入に至るまでを一台のデバイスで完結できるようになりました。その結果、実店舗やECサイト、SNSを自由に行き来しながら購買を決定する流れが、いまでは当たり前になっています。

こうした変化は、BtoC企業だけではなく、BtoBの購買プロセスでも同じ傾向が見られます。担当者はまずWebサイトで情報を集め、比較検討を行い、そのうえで問い合わせや商談に進むケースが増えています。さらに、テクノロジーの進化によって、チャネルごとの顧客行動データを取得・分析しやすくなったことも、オムニチャネルが広がる大きな理由です。

顧客との接点を一元化し、途切れのない体験を提供できれば、営業効率の向上やリード獲得の質改善にもつながります。こうした背景から、オムニチャネルはBtoB企業にとっても欠かせない戦略として注目されています。

関連用語との違い

オムニチャネルと似た言葉に「マルチチャネル」「クロスチャネル」「O2O」があります。混同しやすいので、それぞれの特徴と違いを整理してみましょう。

| 用語 | 特徴 | 代表的な例 | オムニチャネルとの違い |

|---|---|---|---|

| マルチチャネル | 複数のチャネルを展開するが、情報は連携されず独立している | 実店舗とECサイトを それぞれ運営 |

在庫や顧客情報が共有されないため、体験が分断される |

| クロスチャネル | 複数のチャネルを展開し、 一部の情報(在庫や受け取り方法など)を連携 |

ECで注文し、店舗で受け取る | 顧客情報は完全に統合されていないため、一貫性は限定的 |

| O2O | オンラインからオフライン (店舗)への集客を目的とする施策 |

SNSやECサイト、アプリなどで発行したクーポンを使って 来店促進 |

集客に焦点を当てる施策であり、購買体験の最適化とは異なる |

各チャネルが独立している「マルチチャネル」

マルチチャネルとは、顧客との接点を複数用意する戦略のことです。実店舗やECサイト、アプリ、カタログなど、さまざまなチャネルを展開します。ただし、それぞれが独立して運営されているのが、オムニチャネルとの違いです。

そのため、店舗で在庫が切れていても、その情報はECサイトに反映されません。顧客は、改めて別のチャネルを探さなければならず、利便性という点でオムニチャネルに比べて不十分といえます。

在庫情報などを連携させた「クロスチャネル」

クロスチャネルは、複数のチャネルを展開しつつ、在庫や受け取り方法といった情報を連携させることで、チャネルをまたいだ購買を可能にします。これはマルチチャネルを一歩進めた形で、「ECサイトで注文し、最寄りの店舗で受け取る」といったケースが代表的です。

ただし、顧客情報そのものは完全に統合されていません。そのため、オムニチャネルほどスムーズな体験にはつながらず、あくまで部分的にチャネルがつながった段階といえます。

オンラインから実店舗へ誘導する「O2O」

O2Oは「Online to Offline」の略で、オンラインから実店舗へ誘導する施策を指します。たとえば、「アプリで配布したクーポンを活用して来店を促す」といった取り組みです。

新規顧客の獲得や来店促進には効果的ですが、目的はあくまで「実店舗への集客」です。一方、オムニチャネルは、オンラインとオフラインを分けずに、どこからでも同じように情報収集や購買ができる体験を目指します。この点が大きな違いといえるでしょう。

オムニチャネル戦略を導入する3つのメリット

ここからは、オムニチャネルを導入することで得られる主なメリットを3つご紹介します。

機会損失を防ぎ、売上向上へつなげる

オムニチャネルを取り入れると機会損失を防げます。たとえば、展示会で関心を持ってもらっても、在庫や納期がその場で提示できなければ、見込み顧客は競合他社に流れてしまう可能性があります。

しかし、在庫や見積り情報をチャネル横断で一元管理できれば、営業担当者はすぐに代替案や配送手配を提示できます。さらに、Webサイトやオンライン商談といったデジタルチャネルと組み合わせることで、顧客は自分のペースで購買を進められます。その結果、検討途中で離脱されるリスクを下げ、成約率の向上につながります。

顧客満足度とブランドロイヤルティの向上

オムニチャネルは、顧客体験の質を高める取り組みにも直結します。すべてのチャネルで購買履歴を連携させれば、一人ひとりに合った提案やフォローが可能になります。

たとえば、ECサイトでの閲覧履歴をもとにアプリでおすすめ商品を配信したり、店舗での購入内容をオンラインの会員ページに反映したりできます。どのチャネルを使っても一貫したサービスを受けられるという安心感は、顧客満足度を高めるでしょう。

加えて、スムーズな体験はブランドへの信頼感を育み、リピート購入やファン化につながります。結果的に、長期的な関係構築を後押しします。

データに基づいた高度な顧客分析ができる

オムニチャネルを導入すると、社内で分散していたデータが統合できます。これにより、顧客の行動や好みをより正確に把握できるようになります。「ECサイトで検討した商品を店舗で購入した」「アプリでクーポンを取得してECサイトから購入した」といった流れを追うことが可能です。

断片的なデータでは見えなかった傾向が明らかになれば、パーソナライズされた提案や新しい施策の立案もしやすくなります。さらに、顧客ごとのLTV(顧客生涯価値)を高める戦略にもつなげられます。データに基づいて判断できる点は、マーケティング活動において大きな強みとなるでしょう。

3,500ダウンロード突破!『BtoBマーケティング知識大全』

この資料では、以下のことを紹介しています。 ✔ BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ✔ デマンドジェネレーションとはなにか ✔ リード獲得の施策にどういったものがあるのか✔ 顧客育成やMAツールの基本

オムニチャネル戦略を成功に導く4ステップ

ここからは、オムニチャネル戦略を進めるうえで押さえておきたい4ステップについて見ていきましょう。

|

【Step1】戦略のプロセスを決める

オムニチャネル戦略は、全社的に取り組むプロジェクトです。そのため、あらかじめ進め方を整理しておく必要があります。「誰が」「いつ」「何を」実行するのかをあいまいにしたままでは、部署間で連携が取れず混乱を招きやすくなります。

ここで役立つのがロードマップの策定です。短期・中期・長期の目標を設定すれば、各段階の到達点が明確になり、現場の動きも合わせやすくなります。まずは自社の現状を分析して、組織構成、市場状況、競合動向などを把握し、課題解決につながるロードマップを作成しましょう。

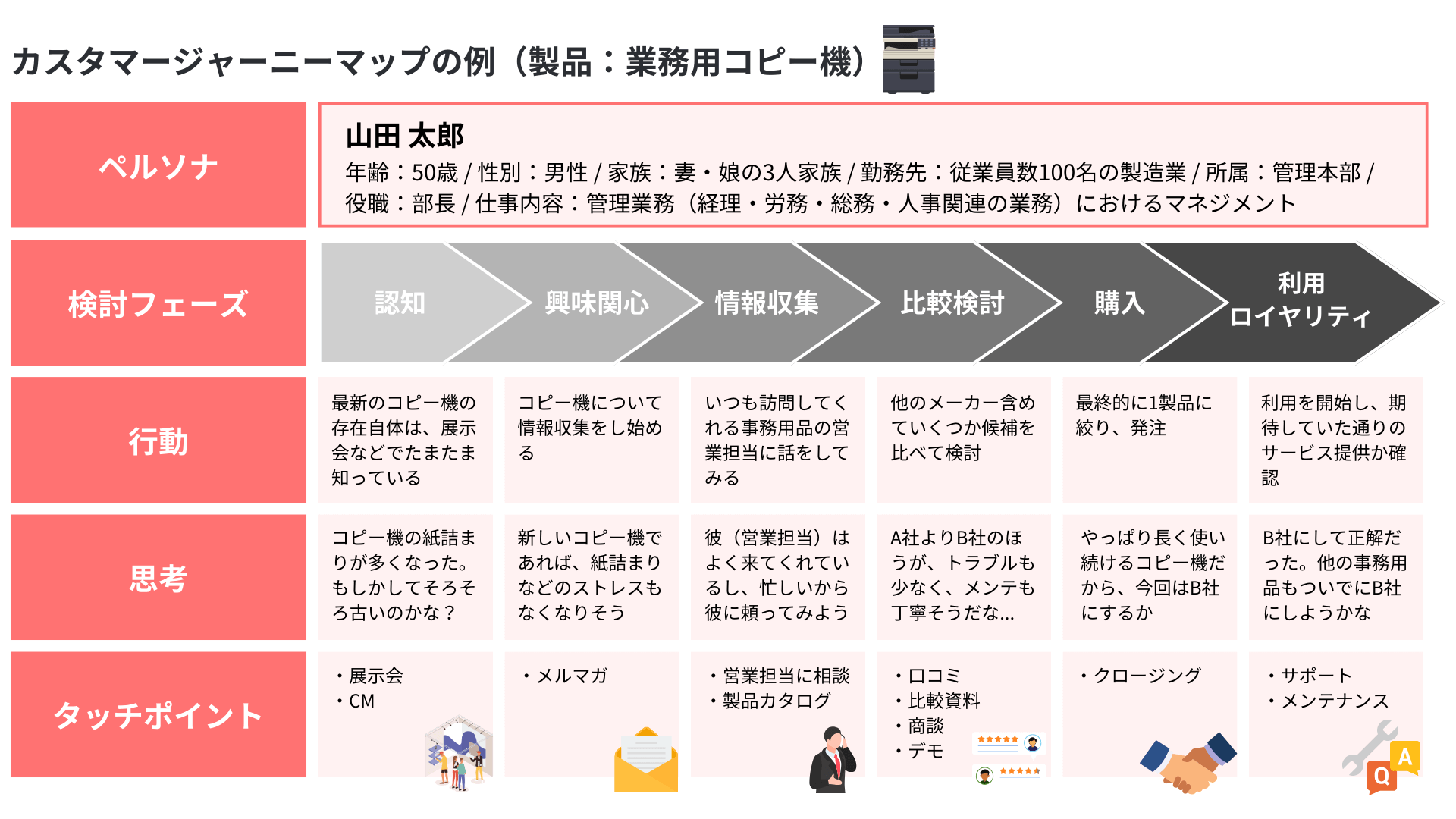

【Step2】理想の顧客体験(カスタマージャーニー)の設計

オムニチャネルを成功させるには、顧客がどのように商品やサービスに触れ、購入に至るのかを理解することが重要です。ただチャネルを増やすだけでは、顧客体験が分断されてしまうため、全体の流れを意識しながら設計する必要があります。

その際に役立つのが「カスタマージャーニーマップ」です。カスタマージャーニーマップとは、ユーザーが商品やサービスを利用するまでのプロセスを見える化し、マップ形式にわかりやすくまとめた図のことです。想定する顧客像を設定し、認知から購入、さらに利用や再購入に至るまでの接点を整理します。

そのうえで、現状のタッチポイントと照らし合わせ、意図した体験が実現できているかを確認します。不足している部分を補うことで、オムニチャネル戦略に一貫性が生まれます。

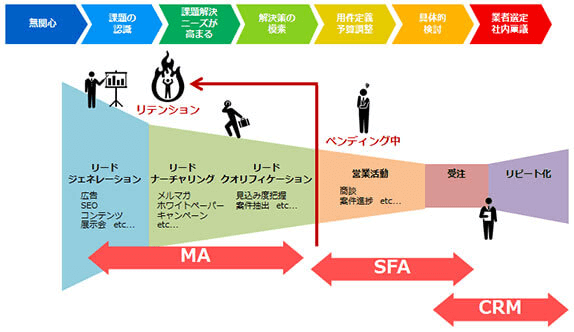

【Step3】顧客データやシステムを統合する

戦略を実行するためには、社内に分散している顧客情報や在庫情報を統合する仕組みが必要です。在庫状況、購入履歴、顧客属性を一元化できれば、チャネルを横断したスムーズな体験を提供できます。

既存システムのままでは情報が分断されやすい場合は、新たなツールの導入も検討しましょう。MA(マーケティングオートメーション)ツールやSFA、CRMを活用すれば、データ活用の幅が広がり、よりきめ細かな対応が可能になります。

【Step4】効果検証と継続的な改善

オムニチャネル戦略は導入して終わりではありません。常に検証と改善を繰り返すことが大切です。カスタマージャーニーマップと、実際の顧客行動を比較し、想定とのズレを確認しましょう。

システム上ではスムーズに見えても、現場で不便を感じていれば良い体験は生まれません。データを活用して課題を把握し、現場の声も反映させながら修正を続けることが大切です。市場環境や顧客ニーズは変化していくため、定期的な見直しを行うことで戦略を長期的に機能させられます。

オムニチャネルの成功事例

ここでは、実際にオムニチャネルを導入し、成果を上げている「ニトリ」「無印良品」「オンワード」の取り組みをご紹介します。

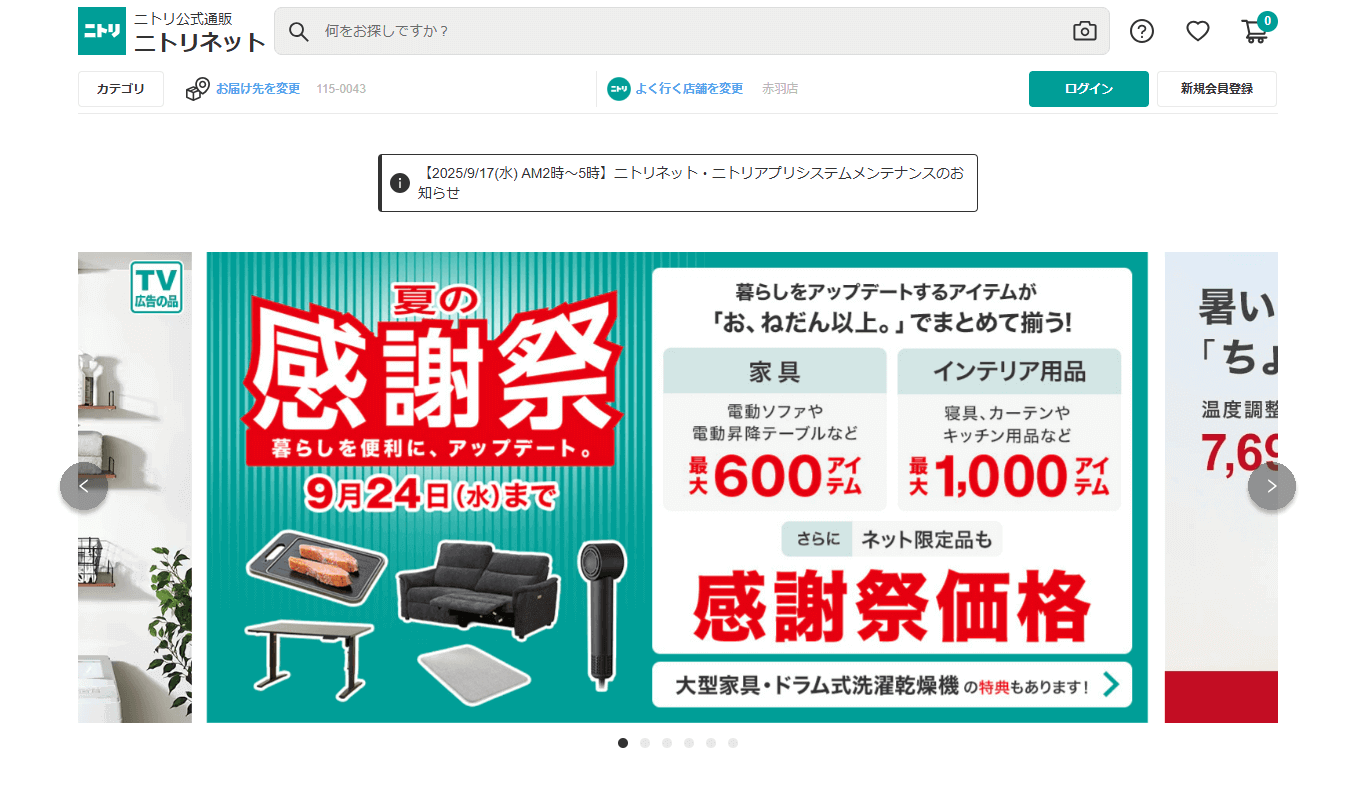

ニトリ:アプリやデジタル端末を連動させた買い物体験

家具・インテリア業界で大きな存在感を持つニトリは、早くからオムニチャネル戦略に取り組んできました。その中心にあるのが、公式アプリ「ニトリアプリ」です。2014年の配信開始以来、機能を順次拡張し、2024年3月末にはユーザー数が1,933万人に到達。アプリの認知率は40%、利用率は26.4%と、業界でもトップクラスの実績を誇ります。

アプリの特長は、店舗とECサイトをつなげる仕組みにあります。商品ページから店舗ごとの在庫を確認でき、売り場マップで展示されている場所まで把握することが可能です。来店前に目当ての商品をチェックしておけば、店頭で迷うことなく購入できます。

さらに、店舗で気になった商品は、バーコードを読み込むだけでECページへ移動が可能。レビューや類似商品を比較しながら検討できるため、「実際に見てからオンラインで購入」「オンラインで探してから店舗で試す」といった双方向の購買体験が実現します。そのほか、カタログから直接ECへアクセスできる仕組みや、スタッフによるインテリア提案、ライブ配信によるショッピングなど接点を広げる取り組みも進めています。

特に「ニトリLIVE」は、21時からの配信を楽しみにしているユーザーが多く、高い人気を集めています(配信日時は変更の可能性あり)。新商品やキャンペーンを紹介する「イチ押し!アイテム」や、スタッフによるコーディネート提案「みんなで学ぼう!」など、暮らしをアップデートするコンテンツが充実しており、販売促進と顧客理解の両立を図っています。

ニトリはアプリをハブに据え、店舗・EC・コンテンツを連動させることで、どのチャネルからでも快適に買い物できる環境を構築しました。利便性を高めつつ、販売機会を逃さない取り組みは、オムニチャネルの成功例といえるでしょう。

参考サイト:ニトリネット

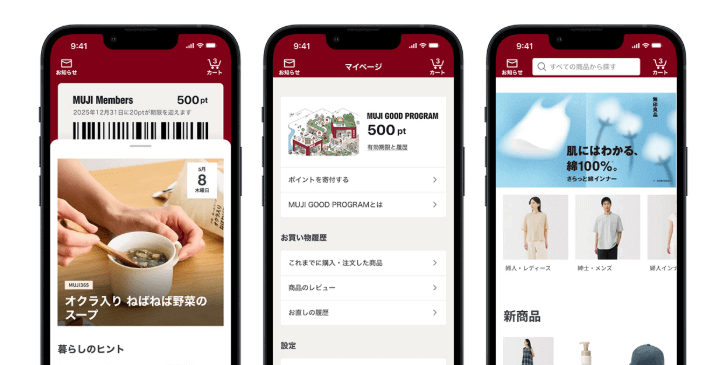

無印良品:「MUJIアプリ」として全面リニューアルし、顧客接点をさらに強化

無印良品を展開する良品計画も、アプリを軸にオムニチャネル戦略を進めています。2013年から提供してきた「MUJI passport」を2025年に「MUJIアプリ」として全面リニューアル。独自の「MUJIマイルサービス」も「MUJI GOOD PROGRAM」へと刷新されました。これにより、店舗とネットストアの利用がよりスムーズにつながり、顧客体験の質が一段と高まっています。

リニューアルによって、従来の「マイル」から「ポイント」となり、利用の流れもシンプルになりました。会員証として提示するだけでポイントが貯まり、買い物だけでなくお気に入り登録やレビュー投稿、店舗チェックインなど日常的な行動でも獲得できます。

貯めたポイントは「1ポイント=1円」として店舗やネットストアで使えるほか、社会貢献活動への寄付にも利用可能。単なる買い物支援にとどまらず、「社会とつながる体験」を提供している点も無印ならではの魅力といえるでしょう。ユーザーにとっては直感的で使いやすく、ネットと店舗の双方で同じアプリを利用できるため、シーンに合わせてチャネルを選べるようになりました。利便性が高まると同時に、ブランドへの共感も強まっています。

無印良品の事例は、オムニチャネルを販売チャネルの拡大ではなく、顧客とブランドの関係を深める仕組みとして活用している好例です。買い物体験に社会的価値を加えることで、継続利用やファン化を促しています。

オンワード :店舗とオンラインを連携させた新業態を展開

オンワードは「ONWARD CROSSET STORE(オンワード・クローゼットストア)」を展開し、実店舗とオンラインの強みを融合させたオムニチャネル戦略を推進しています。従来の店舗には在庫の制限があり、オンラインでは試着ができないという課題がありましたが、この新業態で両方を補完しました。

オンラインの商品を店舗に取り寄せて試着できる「クリック&トライ」や、スタイリストによる対面・オンライン両方での接客など、買い物の自由度を広げています。

さらに「バーチャサイズ」機能では、自分の持っている服と比較してサイズ感を確認したり、バーチャル試着を体験したりできます。ユーザーは、コーディネートをイメージしやすくなり、安心して購買に進めます。加えて、リペアやリサイクル、不要になった衣料品の回収・再販売といったサステナブルな取り組みも推進。洋服を「売って終わり」にせず、長く使うサイクルを提案する姿勢も特徴です。

オンワードの事例は、オムニチャネルが単なる販売拡大の仕組みではなく、顧客体験そのものを進化させる取り組みであることを示しています。デジタルとリアルを組み合わせ、利便性・満足度の向上に加えて、社会的価値も提供している点は、多くの企業にとって参考になるでしょう。

参照サイト:ONWARD CROSSET SELECT

オムニチャネルを成功させるためのポイント

オムニチャネルを効果的に活用するには、いくつかの工夫が必要です。最後に、成功に近づくためのポイントを3つご紹介します。

連携体制を整える

オムニチャネルでは、ECと実店舗、アプリ、SNSなど複数のチャネルが組み合わさって顧客体験が作られます。そのため、部署ごとに役割が分断されたままでは円滑に機能しません。「店舗では返品対応ができない」「EC担当が在庫を把握していない」といった状況が発生すると顧客の満足度は下がってしまいます。これを防ぐためにも、部署間で情報を共有し、全体として一貫した目標を持つことが大切です。システムを整えるだけでなく、スタッフが自分の業務と顧客体験のつながりを理解できる体制づくりが求められます。

ブランドイメージを統一する

オムニチャネルの目的は、どの接点からでも同じように一貫した体験を届けることにあります。そのため、広告や店舗、ECサイト、アプリなど、すべてのチャネルでブランドイメージをそろえておくことが重要です。

もしデザインやメッセージがチャネルごとに異なっていると、顧客は別のブランドのように感じてしまい、信頼関係を築きにくくなります。反対に、見た目やトーンを統一しておけば安心感が生まれ、ブランドへの愛着も深まります。必ず社内でブランドガイドラインを共有しておきましょう。

顧客管理システムを一元化する

オムニチャネルを成功させるうえで重要なのが、顧客情報の一元管理です。購買履歴や問い合わせ内容が分散していると、顧客の全体像を把握し、最適な提案やサポートを行うことが困難になります。

CRMやSFA、MAツールなどを活用し、オンラインとオフラインのデータをまとめて管理することがポイントです。一元化することで、店舗での購入履歴をもとにECで関連商品を提案する、といったシームレスな施策が実現します。データの統合は、顧客体験をよりスムーズにするだけでなく、業務効率化にも貢献します。

オムニチャネル戦略に役立つMAツール「BowNow」

「顧客情報をまとめて管理したい」「顧客のニーズを知りたい」と考えている方におすすめなのが、MAツール「BowNow(バウナウ)」です。国内シェアNo.1※を誇り、現在は14,000社以上に導入されています。

初心者でも安心のシンプル設計

BowNowは「使いやすさ」と「成果につながりやすさ」にこだわったMAツールです。独自のABMテンプレートにより複雑な設定を省略できるため、MAの初心者はもちろん、マーケティングと営業を兼任する担当者でも無理なく運用できます。獲得した見込み顧客をリスト化し、そのまま育成プロセスへとスムーズに進められます。

無料プランで手軽にはじめられる

「まずは試してみたい」という方には、無料で利用できるフリープランを用意しています。基本機能がそろっているので、自社に合うかどうかを確認しながら導入を検討できます。必要な機能だけを選んで課金できる料金体系のため、コストを抑えた運用も可能です。

導入後も安心のサポート体制

導入後の支援が充実している点もBowNowの強みです。カスタマーサクセスチームが、電話・メール・チャットを通じて運用上の悩みや課題をサポート。さらに、動画や勉強会などの学習コンテンツも豊富にそろっており、MAをはじめて導入する方でも安心して活用を続けられます。

※出典:株式会社DataSign「DataSign Webサービス調査レポート 2025.8」

詳しくはこちら:MAツール『BowNow』公式サイト

まとめ

オムニチャネルは、単にチャネルを増やすのではなく、複数の接点をつなぎ合わせて顧客に一貫した体験を提供する取り組みです。実店舗とオンラインを自由に行き来できる仕組みは、顧客にとって便利であるだけでなく、企業にとっても売上向上や顧客理解を深めることにつながります。

導入を進める際は、「戦略設計」「顧客体験のデザイン」「システム統合」「効果検証」という4つのステップを意識することが大切です。さらに、成功事例を参考にすれば、自社に合った戦略を設定しやすくなります。もし社内で推進が進まない場合は、CRMやMAツールの導入を検討してみてください。顧客情報を一元化すれば、次にどのような戦略を立てるべきか、より明確に見えてくるはずです。

『【3,500ダウンロード突破!】BtoBマーケティング知識大全』をダウンロードする

以下のステップに沿ってフォーム入力することで、資料ダウンロードいただけます。

この資料でこんなことがわかります!・BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ・デマンドジェネレーションとはなにか ・リード獲得の施策にどういったものがあるのか・顧客育成やMAツールの基本

監修者

クラウドサーカス株式会社 石本祥子

新卒でコンサルティング会社に営業職として入社。3年で営業所長代理を経験後、ベンチャー企業を経て、クラウドサーカス社にマーケティング職として入社。

営業とマーケティング、いずれの経験もあることを活かし、クラウドサーカス社が提供しているMAツール『BowNow』において、マーケティングと営業に関するメディアの監修を含む、Webマーケティングの全域を担当している。