マーケティングファネルとは?基本情報から種類・活用方法までわかりやすく解説

マーケティングファネルとは、顧客の商品・サービスの認知や比較検討、購入に至るまでのプロセスを可視化したフレームワークです。マーケティングに携わる人であれば、一度は聞いたことのある単語ではないでしょうか。

マーケティングファネルを活用することで、顧客の購買プロセスにおいてどこに問題があるのかが明確になり、適切なアプローチを取れるようになります。BtoBマーケティングにも適しているため、「見込み客を獲得できているが成約につながらない」「最適なアプローチ方法がわからない」といった課題を抱えている方に特におすすめのフレームワークです。

3,500ダウンロード突破!

『BtoBマーケティング知識大全』

BtoB企業のマーケティングに必要な知識・ノウハウをこの一冊にまとめています。

まずは知っておきたい基礎知識から、BtoBマーケティングの全体プロセス、戦略の立て方から具体的な手法まで、全70ページの大ボリュームで徹底解説。

目次

8 まとめ

マーケティングファネルとは

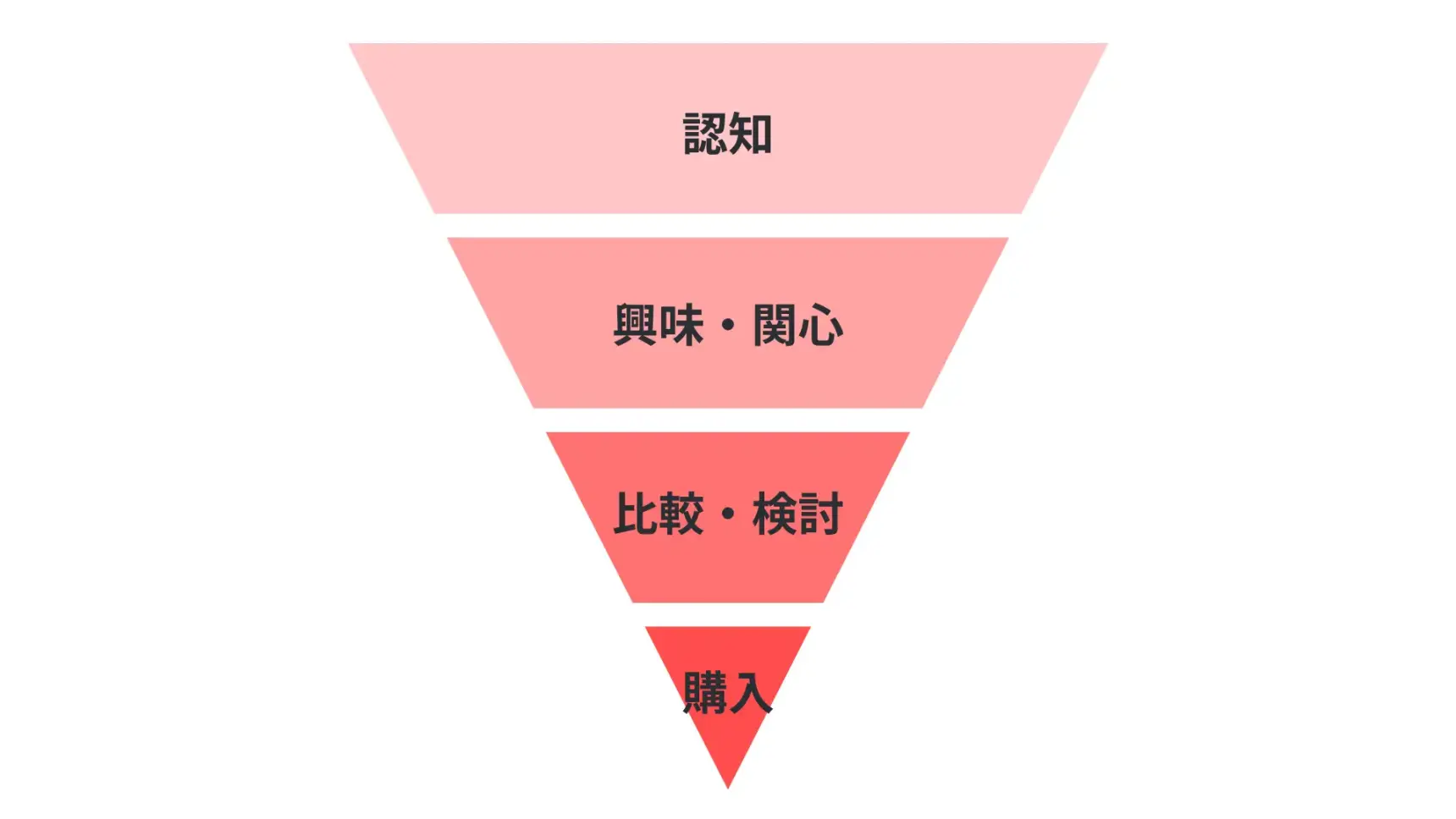

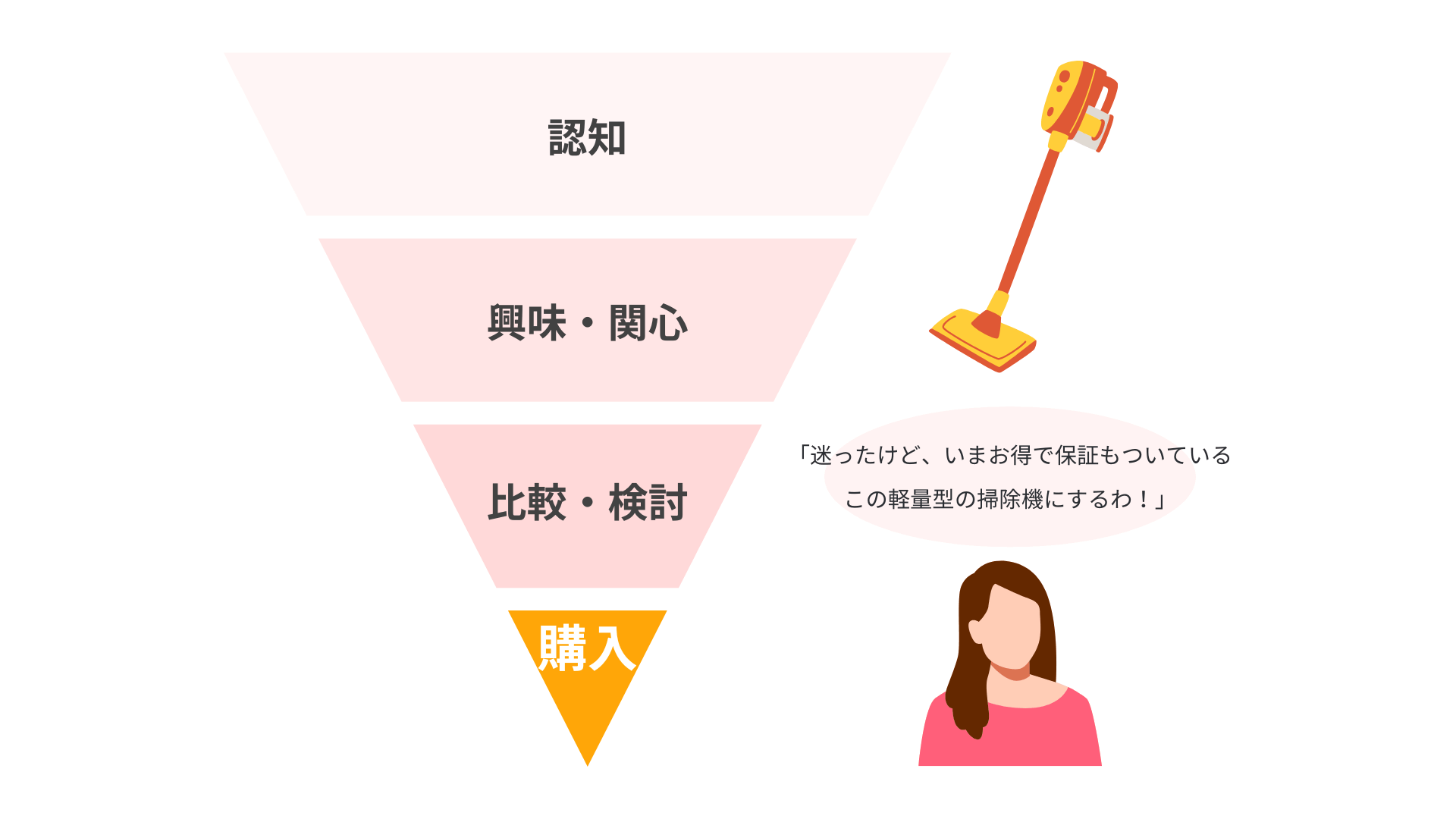

マーケティングファネルとは、顧客が購入から購入までのプロセスを可視化したフレームワークです。基本的な流れとしては、「認知→興味・関心→比較・検討→購入」の4段階で、顧客の検討フェーズが進むにつれて数が絞り込まれていき、逆三角形の形になります。その行動プロセスが、漏斗(ファネル)に似ていることから名付けられました。

マーケティングファネルは、広告宣伝における消費者の心理・行動プロセスを体系化したフレームワーク「AIDMA(アイドマ)」の発展形として登場したといわれています。

AIDMAは以下の単語の頭文字を取って構成されています。AIDMAもマーケティングファネルと同様、上から下に向かうにつれて顧客の購買意欲は高くなりますが、ステップを踏むにつれて顧客数が減っていきます。マーケティングファネルは、AIDMAのフレームワークをマーケティングにあてはめ、図式化したものといえるでしょう。

|

・Attention(注意)…商品・サービスを認知する段階 ・Interest(関心)…商品・サービスに興味・関心を持っている段階 ・Desire(欲求)…商品・サービスを使ってみたいと思っている段階 ・Memory(記憶)…商品・サービスを記憶し使ってみたいと思うものの、まだ購入に至らない段階 ・Action(行動)…商品・サービスを購入する段階 |

身近な購入プロセスに当てはめて、マーケティングファネルを解説

顧客の検討フェーズが実際どのように移り変わるのか、掃除機を例に、実際の購入プロセスに当てはめて、マーケティングファネルを解説します。

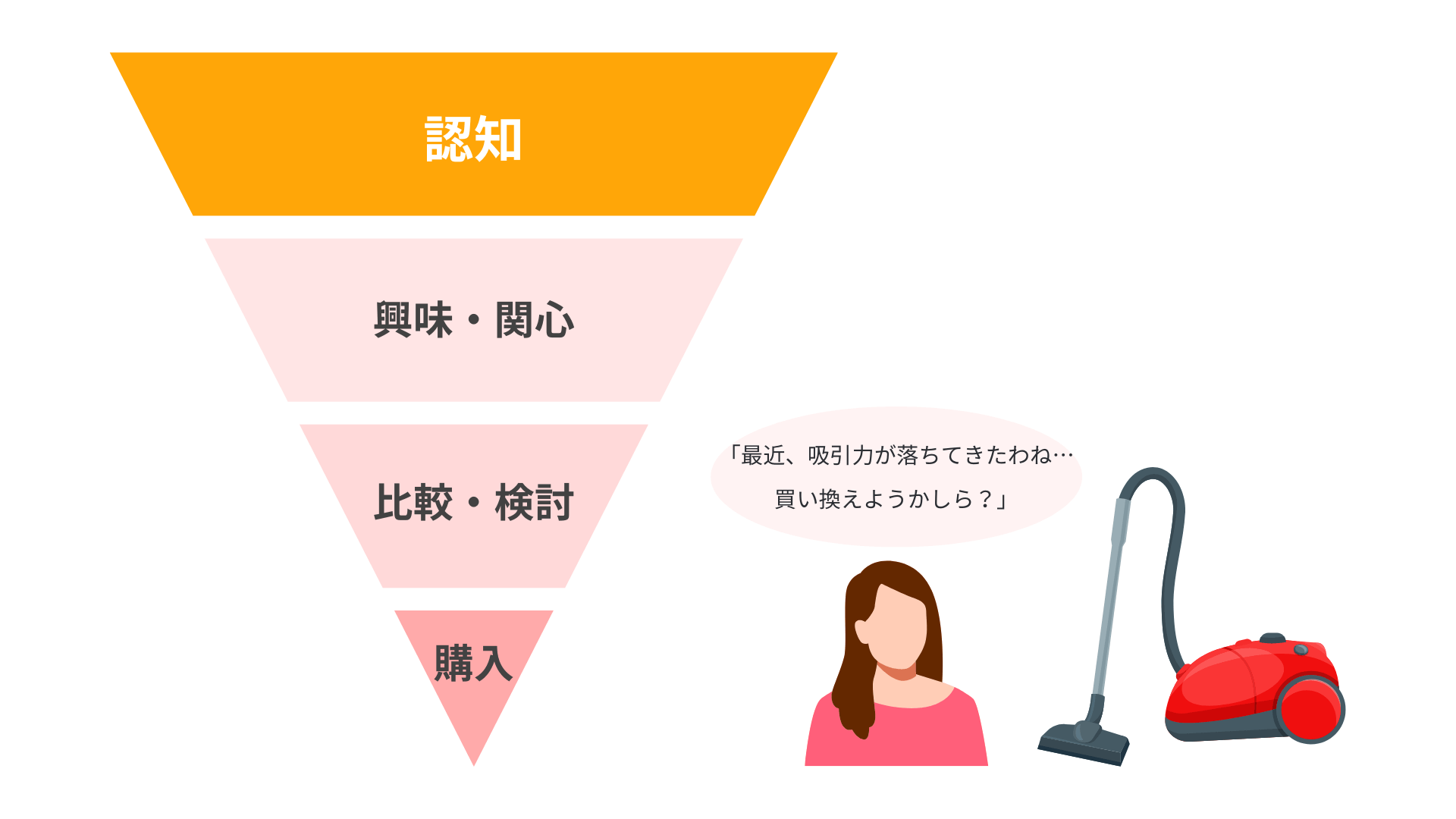

1. 認知

|

認知は、消費者が「商品が必要だ」と気づく段階です |

例えば、あなたは自宅の掃除機が古くなり、

「最近、掃除機の吸引力が落ちてきたな…」

「新しい掃除機に変えようかな」

と考え始めたとします。

この段階では、まだ特定の製品に絞らず、幅広く情報を収集します。「掃除機」というカテゴリーに関心を持ち、テレビCMやSNS広告、家電量販店のチラシなどを目にして、「日立」「パナソニック」「ダイソン」などのブランドを意識するようになります。

また知人に話を聞いたりネットで口コミを探したりして、最近では、「ダイソン」のほかに「シャーク」「ミーレ」などの海外ブランドの人気が高まっていることを知るかもしれません。このように、さまざまなブランドを認知していく行動が、ファネル最上部の「認知」に当たります。

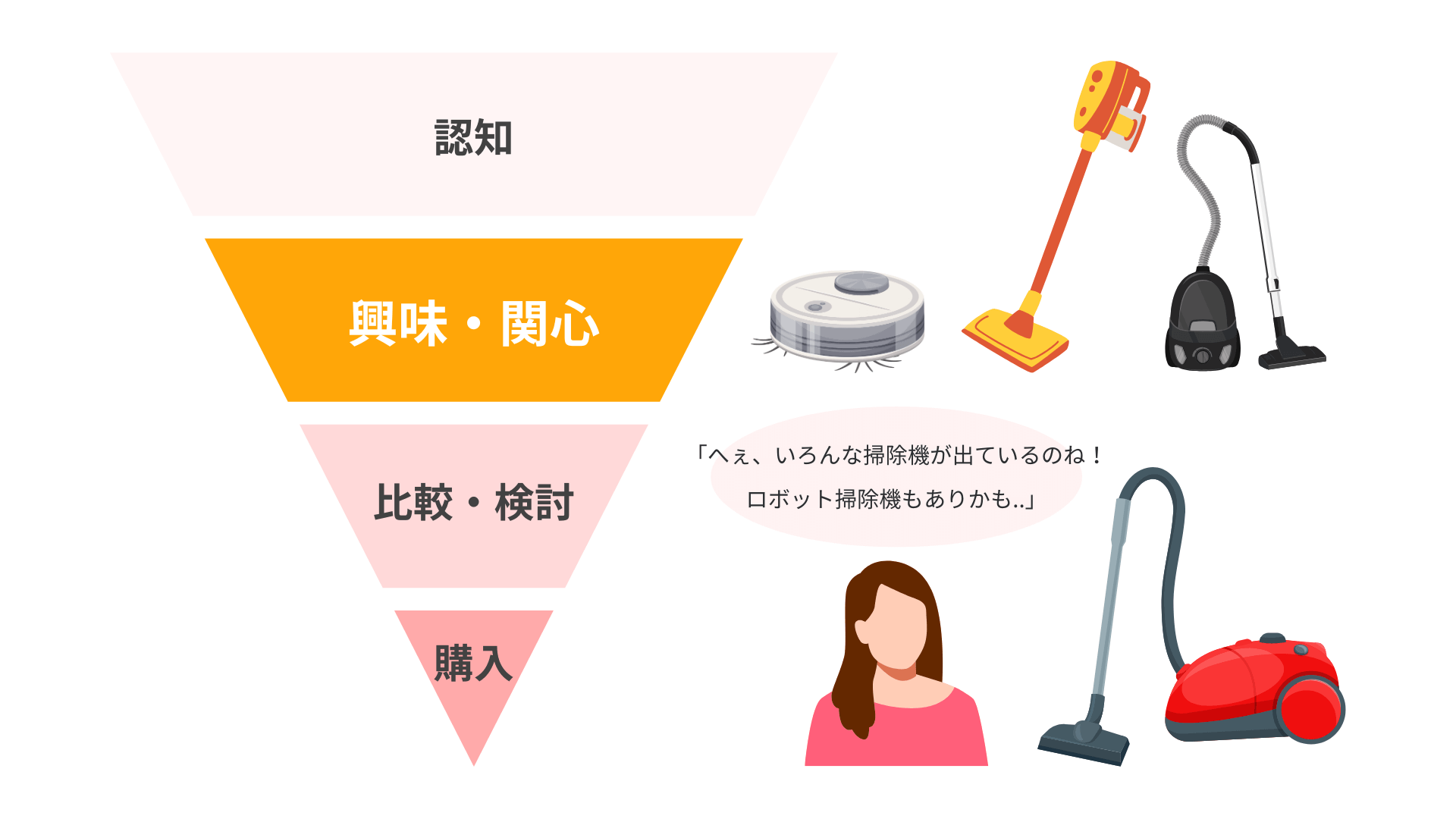

2. 興味・関心

|

興味・関心は、消費者の「知りたい」欲求が高まっている状態です |

興味・関心フェーズに入った消費者は、特定のブランド・機能に注目し、具体的な製品について調べ始めます。

「コードレス掃除機の方が便利そう」

「吸引力が高い掃除機が良い」

など、求める機能がだんだんと明確になり、より詳しい情報を集め始めるのがこのフェーズです。掃除機の種類や機能、各ブランドの特徴について、「もっと深く知りたい!」という欲求が高まります。

例えば、「吸引力が高い掃除機が欲しい」と考えた場合「ダイソン」や「シャーク」といった吸引力に定評のあるブランドに興味を持ち始めるかもしれません。あるいは、「ロボット掃除機も便利そうだ」と考え、ロボット掃除機のブランドが気になり始めるかもしれません。

この段階になると、消費者は公式サイトやレビューサイト、SNS、YouTubeの比較動画などをチェックして、より詳しい情報を収集しようとします。候補が少しずつ絞られ、「このブランドの吸引力に惹かれるけど、予算オーバー…」など、製品の選別も始まります。興味・関心段階では、消費者はまだ具体的な製品を決定していません。しかし、いくつかの製品が候補として絞られてきます。

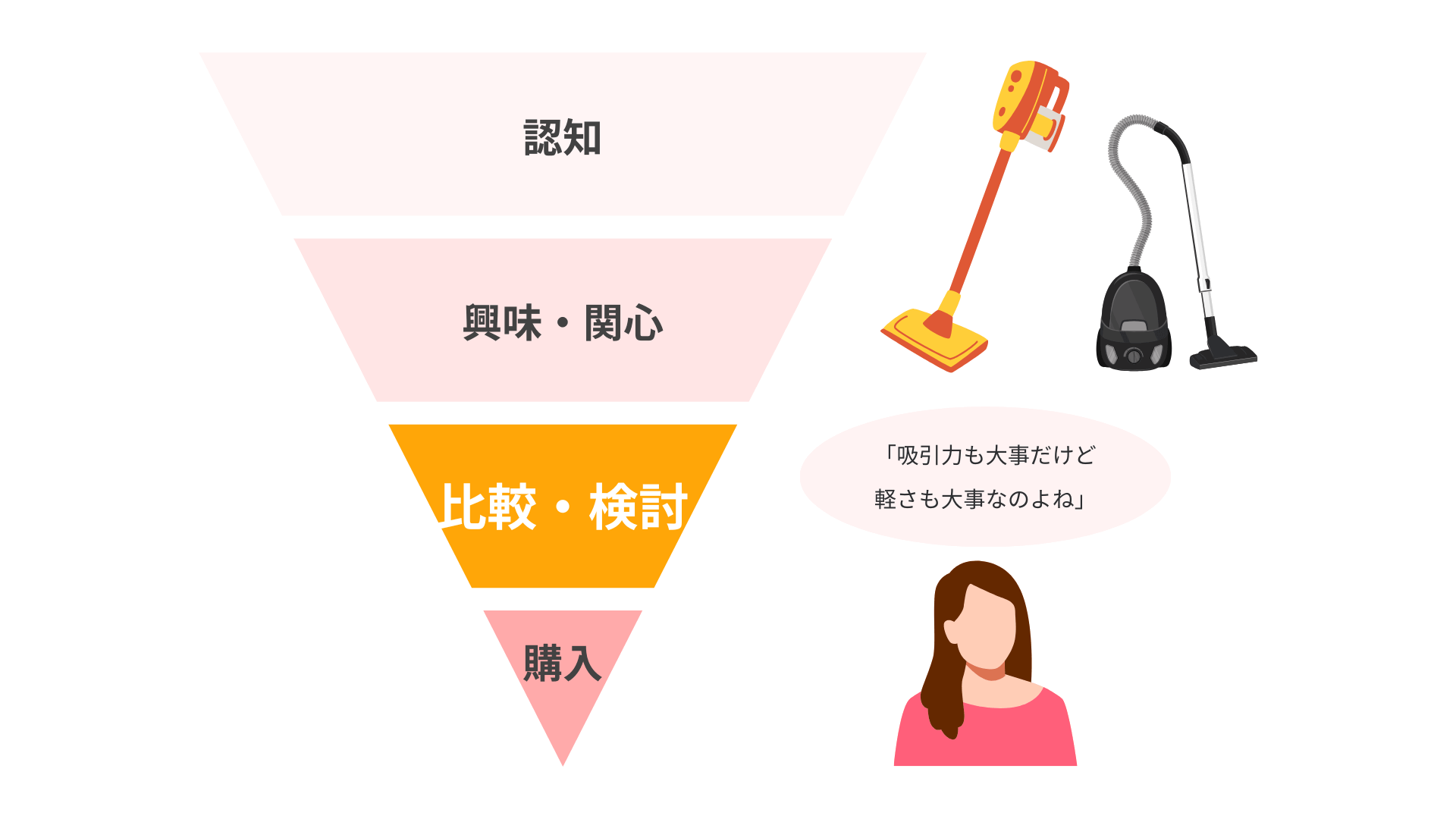

3. 比較・検討

|

比較・検討は、消費者が最終候補を比較し、自分に最適なものを選ぶ段階です |

興味のある掃除機がいくつかに絞られると、消費者はより慎重に比較を始め、「どの製品が一番自分に合っているのか」を考え始めます。

「このモデルは候補の中でもっとも軽量だ」

「この機種は保証期間が長い」

「耐久性が高いという口コミがある」

というように、製品の機能や価格だけでなく、デザインや使いやすさ、耐久性、保証期間、口コミ評価などの要素を比較して、自分に最適な掃除機を選ぼうとします。

この段階では、価格.comのような比較サイトや、実際に購入した人の口コミを参考にすることが多くなります。また、実店舗で実際に試してみたり、家族や友人に相談したりすることもあるでしょう。こうして候補となる製品を絞り込んだら、さらに詳しく比較検討をする、というプロセスを経て、「もっとも適した製品」を選んでいくのがこのフェーズの特徴です。

4. 購入

|

購入は、消費者が最終的に「これを買う!」と決断し、実際に購入に至る段階です |

比較・検討を経て、「軽くて使いやすい」「吸引力が強い」「コスパが良い」などの条件をクリアした掃除機が決まりました。あとは買うだけです。しかしここで、消費者は心理的なハードルに阻まれます。

「本当にこの製品でいいのか?」

「後悔しないか?」

「もっと良い製品があるのではないか」

決断に迷いが生じます。そこで、「最後のひと押し」を求められるのがこのフェーズの特徴です。例えば、次のような要素が決断を後押しするポイントになります。

| 要素 | 例 |

|---|---|

| 価格やセール情報 | 「今なら〇〇%オフ」「週末限定セール」 |

| 特典やポイント還元 | 「○○ポイント還元」「保証延長キャンペーン」 |

| 送料や納期 | 「送料無料」「即日発送」 |

| 口コミの最終確認 | 「買った人の評価が高い」「耐久性の評判が良い」 |

| アフターサポートの充実 | 「長期保証付き」「修理対応がスムーズ」 |

「このタイミングで買うとお得だから」「長期保証が付くから」といった理由も購入に大きく影響します。この段階では、「購入する方法」も影響します。「ネット通販で買うか、家電量販店で実物を見て買うか」などを考え、最も満足度の高い購入方法を選びます。

こうして、最終的に消費者が納得した形で購入を決定し、マーケティングファネルのゴールである「購入」に至ります。

なぜマーケティングファネルは重要なのか

従来のBtoBにおける購買プロセスは、営業マンから商材に関する説明を受けたのち、購入検討したうえで契約を結ぶのが一般的でした。営業マンは直接訪問によって、顧客の検討状況を把握しながら適切なアプローチを行うことが可能でした。しかし、インターネットの発達やスマートフォンの普及により、顧客の購買プロセスに大きな変化が生じます。

具体的にはWebサイトを活用して、情報収集から自社が抱える課題の発見、課題解決を図る取引先の選定までを顧客自ら行うようになりました。アメリカのコーポレート・エグゼクティブ・ボードの調査(The Digital Evolution In B2B Marketing)によると「BtoBでは顧客の購買プロセスの57%が、営業担当者に会う前にすでに終わっている」というデータが報告されています。

企業は顧客との接触が減ったことで、顧客がどの検討フェーズにいるのかが把握しづらくなりました。しかし、顧客が各フェーズで求めている情報は異なるため、顧客の購買心理を理解せずにアプローチを行ってしまうと、適切なタイミングで商品やサービスの特徴をアピールすることができず、失注リスクが高くなります。

そこで顧客の購買プロセスを可視化できるマーケティングファネルを取り入れる企業が増えています。顧客の購買プロセスが見える化されるため、各ステータスに応じた適切なアプローチや情報提供を行うことができ、コンバージョン獲得につながりやすくなります。顧客の購買行動の多様化・複雑化が進んでいる今、マーケティングファネルはBtoBビジネスに欠かせないフレームワークのひとつであるといえるでしょう。

マーケティングファネルの3つの種類

マーケティングファネルには、大きく分けて3つの種類があります。本章ではそれぞれのファネルについて解説します。

|

・パーチェスファネル ・インフルエンスファネル ・ダブルファネル |

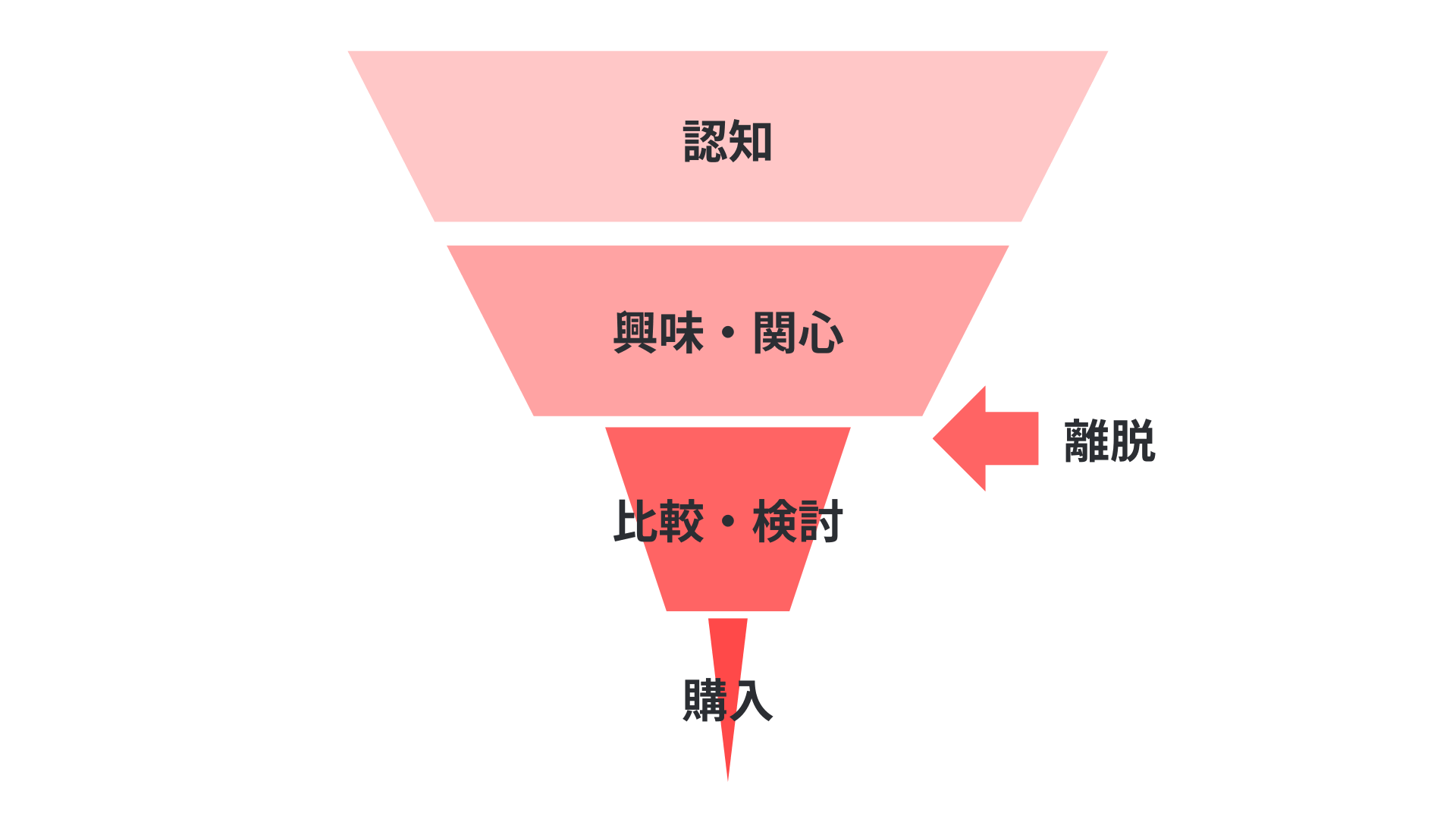

パーチェスファネル

パーチェスファネルは、人が商品やサービスを知ってから、実際に購入するまでの気持ちの変化を段階ごとに示す、最も基本的なマーケティングファネルです。パーチェス(purchase)つまり、購買に関するファネルです。この考え方のもとになっているのは、広告業界などで使われてきた消費者行動モデル「AIDMA(アイドマ)」です。AIDMAは、「認知」→「興味・関心」→「比較・検討」→「購入」という5つのステップで、消費者の心理を段階的にとらえます。

パーチェスファネルは、そんなAIDMAの流れを実際のマーケティング施策に当てはめ、どの段階でどれだけの人が離脱しているかを把握するフレームワークです。たとえば、自社のサイトにどれだけの人が訪れて、その中で何人が資料請求や問い合わせに進んだのかなどを、数字で見える化します。この結果、案内ページへの訪問者数は多いのに、資料請求に進む人が極点に少ない、などがわかれば、問題箇所が発見できます。

つまり、パーチェスファネルは、購入に至るまでの流れを段階ごとに見える化し、どこに課題があるのかを発見するためのフレームワークです。では以下で、このファネルをさらに3つの段階に分けて詳しく見ていきます。

TOFU(Top of the Funnel)

TOFUはファネルの最上部です。まだ自社の存在や商品・サービスについて認識していない潜在顧客が多く含まれます。ビジネスでは、認知を広めるための活動が行われ、ターゲットに自社の存在を知ってもらうきっかけ作りが行われる段階です。

具体的には、業界全体の話題やターゲット層が抱えている悩みに関する情報を提供し、興味を引きます。この段階で目指すのは、「認知」を得ることです。顧客に自社を認識してもらい、次の段階へと進むきっかけを作ります。

MOFU(Middle of the Funnel)

MOFUは、ファネルの中央に位置します。この段階にいるのは、すでに自社の商品やサービスに興味を持ち始めた「見込み客」です。認知した商品が「本当に自分に合っているのか?」と考え始めています。そこで、MOFUでは、ブログやSNSでの情報発信などを通して、顧客が自社を信頼できるようにサポートすることが求められます。

BOFU(Bottom of the Funnel)

BOFUは、ファネルの一番下に位置します。ここにいる顧客は、購入を真剣に考えており、複数の候補を比較検討しています。BOFUの段階では、商品の詳細な情報や価格、機能の比較、実際に使った人の事例などを提供し、顧客の購入を後押しするアプローチが大切です。顧客が最終的に購入を決断するために必要な情報を提示することが、この段階の役割です。

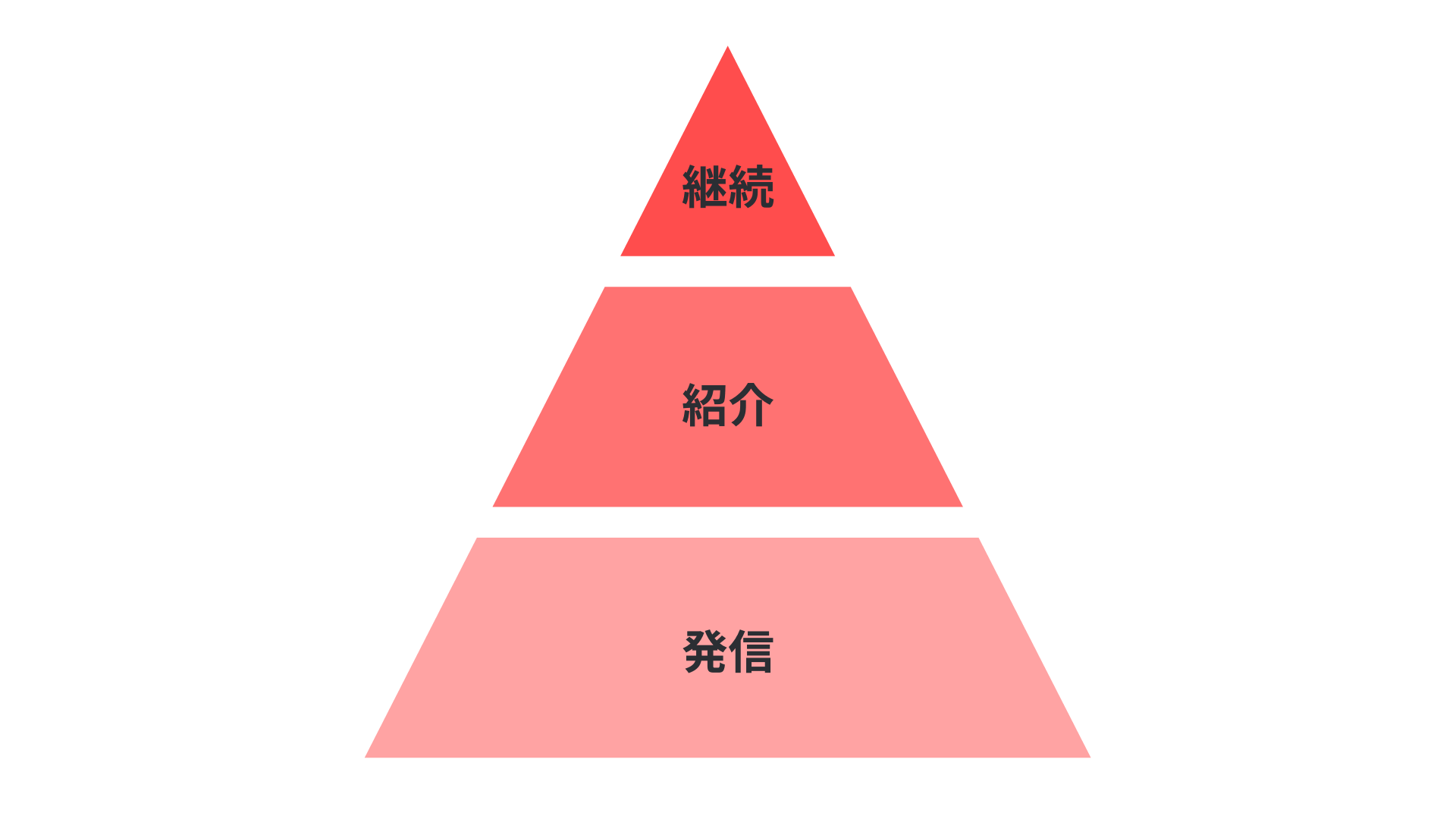

インフルエンスファネル

インフルエンスファネルとは、商品やサービスを「購入したあと」の行動に注目したファネルです。具体的には、顧客が商品・サービスを購入したあとの行動(継続→紹介→発信)を図式化したもので、消費者の購買行動を表した「AISAS(アイサス)」モデルの後半部分、つまり購入後の行動に着目して発展した概念です。

パーチェスファネルは、「購入まで」の過程が重視された「逆三角形」の図でした。一方、インフルエンスファネルは、「購入後」を重視しており、購入者の影響力が広がっていく様子を示す「三角形」であることが特徴です。顧客が一人の買い手から、企業のファン、そして発信者へと変化していく姿を表しています。

現代は、購入したあとの顧客の動きが大きな影響力を持ちます。特にSNSの発達によって、口コミやレビューが商品選びの重要な判断材料になりました。インフルエンスファネルは、そうした情報発信の流れを図式化・可視化できるファネルです。

継続

この段階にいるのは、再び商品やサービスを利用し、継続的な関係を築き始めている顧客です。一度きりの購入ではなく、定期的に選んでもらえるようになることで、企業との関係が深まっていきます。そのためには、顧客が「また使いたい」と思える理由が必要です。たとえば、商品そのものの品質が高いだけでなく、購入後のサポートが手厚かったり、役立つ情報が継続的に届いたりすると、顧客は安心してリピートしてくれるようになります。こうして企業への信頼や満足度が積み重なっていくことで、次の段階である「忠誠」につながっていきます。

忠実

顧客が「この会社が好き」「応援したい」と感じる段階です。商品に満足するだけでなく、企業そのものに信頼を感じ、自然とそのブランドを選ぶようになります。このような状態を「ファン化」と呼ぶこともあります。

たとえば、ある企業の取り組みに共感したり、スタッフとのやりとりに安心感を持ったりすることで、顧客のなかに「この企業と長くつながりたい」という気持ちが生まれます。

共有・紹介

この段階では、満足した顧客がまわりにおすすめしてくれるようになります。知人に話したり、SNSで感想を投稿したりと、自分の言葉で広めてくれるのが特徴です。この紹介は、広告よりも信頼されやすいという強みがあります。実際に使った人の声だからこそ、新しい人の心を動かすきっかけになるのです。

発信

「共有・紹介」は、主に身近な人へのクチコミやSNS投稿など、日常の延長線で行われる発信。一方「発信」は、情報発信を自発的に行うようになり、影響力を持つ「発信者」へと変化していく段階です。

たとえば、ブログでレビューを書いたり、動画で紹介したりと、さまざまな媒体で自発的に発信するようになります。顧客発信の情報は、企業が出す広告以上の力を持つことがあります。人の気持ちや共感をベースに広がっていくため、強い影響力を発揮するのです。

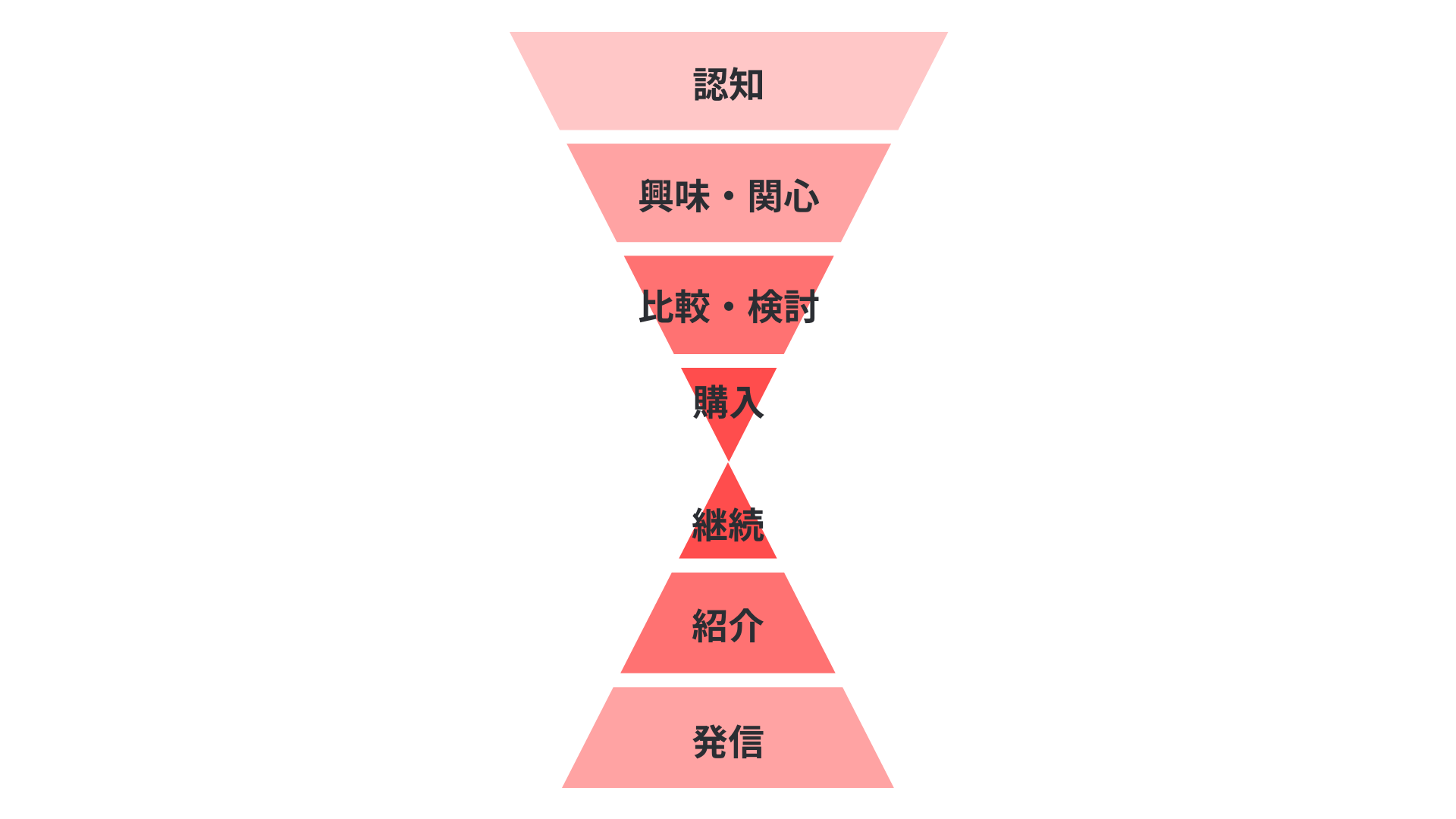

ダブルファネル

ダブルファネルは、パーチェスファネルとインフルエンスファネルを組み合わせたファネルです。 「認知→購入」までのパーチェスファネルでは既存顧客の維持ができなくなり、「継続→発信」までのインフルエンスファネルでは、新規顧客の創出が困難です。そこで、ひとつのファネルにして顧客行動を全体的に把握しようとする考え方がダブルファネルです。

ダブルファネルでは、認知度向上や購入前の離脱防止、紹介・発信システムの構築といった各段階における課題のみだけでなく、全体像を捉えることがでます。新規顧客の獲得と既存顧客の維持を同時に実現できるのです。ダブルファネルを取り入れることで、マーケティングファネルがもたらす効果の最大化が狙えます。

プロモーションフェーズ

プロモーションフェーズは、ダブルファネルの初期段階であり、パーチェスファネルのTOFUに相当します。多くの人々にリーチすることが主眼で、企業がどれだけ広く認知されるかが、この段階の成功を左右します。

ここでは、商品の認知度を高め、見込み客との接点を増やすための活動が行われます。具体的には、SNS広告やコンテンツマーケティング、イベントなどを通じて、潜在的な顧客に対して商品の存在を知らせるなどの施策が行われます。

アクイジションフェーズ

アクイジションフェーズは、見込み客をリスト化し、販売活動を本格化させる段階です。パーチェスファネルにおけるMOFUおよびBOFUにあたる部分で、リード獲得や売り込みを行います。具体的には、見込み客が商品やサービスに対して興味を持つように促進し、さらにその情報を提供することで、購入を後押しします。

この段階では、見込み客に対して有益な情報を提供し、関心を深めてもらうことが大切です。アプローチ方法としては、ターゲットに合った広告やメールマーケティングなどが行われます。

リテンションフェーズ

リテンションフェーズは、既存顧客に対して継続的な価値提供を行い、リピート購入やアップセル、クロスセルを促進する段階です。インフルエンスファネルの継続や忠誠の部分に相当し、顧客との関係を強化するために、定期的なフォローアップやアフターサービスを行います。

たとえば、購入後に定期的に利用できる特典を提供したり、顧客のフィードバックを反映した製品改善を行います。顧客が企業との信頼関係を深めることで、さらに高いロイヤリティの獲得も可能です。

インフルエンスフェーズ

インフルエンスフェーズは、ファン化した顧客に商品の口コミや紹介をしてもらう段階です。インフルエンスファネルの「共有・紹介」や「発信」の部分に相当します。

このフェーズでは、顧客が自らの影響力を通じて、他の潜在顧客に対して商品の良さを伝え、企業の認知度向上を図ります。既存顧客が積極的に発信することで、企業は新たな顧客層を獲得することも可能です。口コミや紹介は、広告よりも信頼されやすく、実際に製品を使用した人の意見が新規顧客に対して強い影響力を持つため、効果的なプロモーション手法となります。

{BTOBMARKETINGALLKNOWLEDGEONLY2}%

マーケティングファネルを活用するメリット

マーケティングファネルを活用すると、「顧客の購買行動」が具体化でき、かつ、「顧客がどの段階で離脱しているのか」や「何に興味を持っているのか」を可視化できます。たとえば、広告からの流入は多いのに、ウェブサイトでの滞在時間が短い、問い合わせにつながらない、などがわかれば、ページの内容や導線の改善が必要だと判断できます。

購買や購入後の全体の流れを分解して見られるため、感覚に頼らず、根拠ある戦略が立てやすくなるのも特徴です。段階ごとに必要なアプローチが見えるため、営業や広報の効率も向上します。

マーケティングファネルはどのように活用するのか

これまでマーケティングファネルの基本情報から種類について解説しました。ここでは実際の活用方法をご紹介します。

顧客を深く理解する

まずは自社の商品・サービスを利用する典型的な顧客像(ペルソナ)を作り、自社の顧客への理解を深めましょう。ペルソナとは自社のターゲットとなるユーザー像を表す言葉で、年齢・性別・居住地・職業・家族構成などを細かく設定します。ペルソナを設定することで、自社の顧客の理解に加え、マーケティング方針を統一できるメリットがあります。

マーケティングファネルでは各フェーズにおける顧客ニーズが異なるため、より詳細なニーズを把握する必要があります。そのためには、ペルソナという具体的な顧客像の構築が欠かせません。ペルソナ設計を行うことで、どのようなコミュニケーションが最適なのかが分かり、顧客目線に立った戦略を立てられます。

関連記事:マーケティングで重要なペルソナとは?

顧客の検討段階に合わせたコミュニケーションを設計する

次に各フェーズのコミュニケーションを設計していきましょう。少しでも多くの見込み客を商品・サービスの認知から購買まで遷移させる(ナーチャリング)には、適切なコンテンツを提供する必要があります。

一例としてパーチェスファネルをもとに、各フェーズのコンテンツ例をご紹介します。

|

認知 ・イベントや展示会

興味・関心 ・DM

比較・検討 ・Webサイト

購入・申込 ・無料プランの申し込み |

各フェーズごとにさまざまコンテンツがありますが、これらをすべて手動で行うには難しい部分があります。そのような場合は、MAツール(マーケティングオートメーションツール)を導入するのも効果的です。MAツールとはマーケティング施策に関する業務を自動化・効率化するためのツールで、リード管理をはじめ個人・法人ログの追跡やメール配信、資料請求・ホワイトペーパーへ誘導するためのフォーム作成など、施策の実施に便利な機能が多数搭載されています。

マーケティング施策の自動化が図れるため、業務の効率化が期待できます。またMAツールで得たデータをファネルにあてはめることで、見込み顧客の動きを可視化でき、改善すべき点が明らかになります。

カスタマージャーニーへの反映

マーケティングファネルを活用した結果、特定のフェーズの離脱数を確認できても、具体的にどのような改善策を行ったらいいか分からないことがあります。そのような場合は、カスタマージャーニーを利用してみましょう。

マーケティングファネルと同様に、顧客の購買プロセスを可視化するフレームワークですが、マーケティングファネルが各フェーズにおける顧客の人数にフォーカスしているのに対し、カスタマージャーニーは顧客の行動や心理を重視しているのが特徴です。自社の顧客がどのような属性を持ち、どんな課題を抱えていて、どのような心理変化によって購入に至るのかが明らかになるため、フェーズごとに最適な施策を打てるようになります。マーケティングファネルの分析結果をカスタマージャーニーに反映することで、より緻密な戦略設計が可能です。

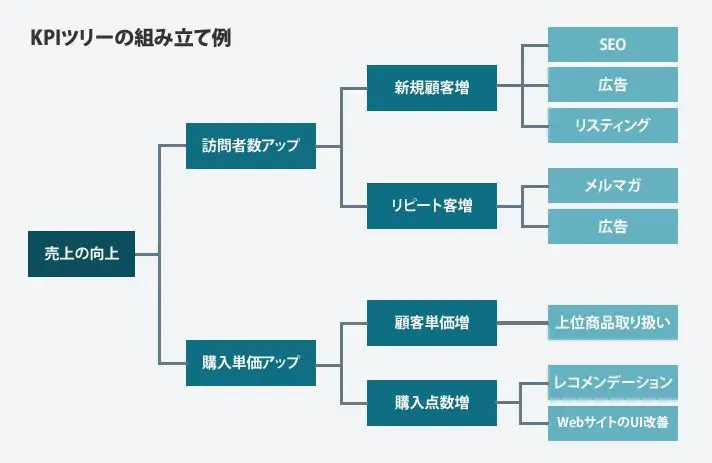

KPIと照らし合わせ、ボトルネックを発見する

マーケティングファネルを活用し、その形状から離脱率の高いフェーズを特定したら、KPIツリーを用いてそのフェーズ内のどこに問題があるのかを確認しましょう。

マーケティングファネルに落とし込んだのみでは、仮に「購買」に問題があったとしても、そのボトルネックとなる具体的な原因が分からず、有効な施策を打ち出すことができません。

しかし、下記のようなKPIツリーを作成し、購買内の各チャネル(問い合わせ数、受注率、1回あたりの購入金額)にKPIを設定することで、どのチャネルが目標に達していないのかが明確になり、改善すべき箇所が分かります。

KPIツリーは各フェーズにおける顧客の反応を数値管理する際に役立ちます。各フェーズごとにKPIを設定し、それぞれの数値を定期的に計測することが大切です。

マーケティングファネルはもう古いのか

顧客の購買プロセスの可視化に役立つマーケティングファネルですが、一方で「時代遅れで古い」という意見も見受けられます。なぜそのような意見が出るのか探っていきましょう。

消費者行動の更なる変化

マーケティングファネルの基になったAIDMAは、1920年代のアメリカで提唱されたフレームワークです。当時のビジネスモデルは大量生産・大量消費であり、PRは不特定多数の顧客に画一的なアプローチを行うマスマーケティングが主流でした。製品を作れば必ず売れる時代だったため、AIDMAをはじめとした従来のマーケティングファネルは、顧客行動が直線的に進むことを前提に作られています。

しかし、時代の変化やインターネットやスマートフォンの普及により、消費者は企業の情報のみで購買を判断せず、自ら情報収集を行い、口コミやレビューの閲覧をもとに最適な商品を選び取るようになりました。そのため購買プロセスにも変化が生じ、購入へ直線的に進むのではなく、フェーズをスキップしたり、また前の段階に戻ったりと、複雑なプロセスを経て購入に至るようになります。

こうした消費者の購買行動の変化を受け、「顧客の直線的な行動を前提とするマーケティングファネルは時代に即していないのでは?」といわれるようになりました。

マッキンゼーが提唱する「消費者の意思決定の旅」

近年、マーケティングファネルの代わりとなる新しいマーケティングのフレームワークが複数登場しています。代表的なものでは、アメリカのコンサルティング会社であるマッキンゼーが提唱するモデル「消費者の意思決定の旅」(CDJ:Consumer Decision Journey)が挙げられます。意思決定の旅を構成する要素は、以下の4つです。

|

・初期段階(Initial-consideration set) ・積極的な評価(Active evaluation) ・購入の瞬間(Moment of purchase) ・購入後の体験(Postpurchase experience) |

マーケティングファネルとの最大の違いは、購買プロセスが漏斗型になっておらず、循環型(ループ型)になっている点です。初期段階で商品やサービスを認知していなくても、購入後の体験によって顧客ロイヤルティが高くなれば、クロスセルやアップセルといった追加購入につながっていくとされています。

購買プロセスが高まるにつれて顧客数が減っていくマーケティングファネルと異なり、必ずしも消費者の数が減るとは限らない仕組みになっているのが本フレームワークの特徴です。

BtoBビジネスでは有効

しかしながら、BtoBビジネスにおいては、マーケティングファネルは未だ高い効果を発揮するといわれています。なぜならばBtoBの購買プロセスは導入予定の商品やサービスが定まっているため、購買プロセスが大きくブレることなく、検討から購買まで一直線に進む傾向にあるからです。

例えばBtoCでは、「当初はカバンを購入するつもりだったが、いろいろ商品を比較検討した結果、リュックを買うことにした。しかし、セール品で安いカバンを見つけてしまい、最終的にカバンを購入した」というプロセスが頻繁に発生します。個人を相手にするBtoCでは購買行動の変化が大きく、購買プロセスが一直線であることを想定したマーケティングファネルではフォローしきれない部分が出てきます。

一方でBtoBの場合、「メール配信ソフトの導入を検討していたが、Web広告で見かけた経費精算システムに魅力を感じ、導入を決めた」というケースはほとんどありません。したがって購買プロセスが比較的シンプルなBtoBビジネスには、マーケティングファネルが有効であるといえます。

マーケティングファネルの活用例

ここでは、BtoBメディアとECサイト、それぞれでの具体的な活用例を紹介します。

BtoBメディアでの活用例

BtoBビジネスは、BtoCと比べて意思決定に関わる人数が多く、検討期間も長いため、購買までのプロセスが複雑です。たとえば、BtoBメディアの顧客の動きをマーケティングファネルに当てはめると、次のような施策が考えられます。

顧客の購買プロセスを把握する際、カスタマージャーニーを思い浮かべる方も多いでしょう。しかし、カスタマージャーニーは顧客の心理に焦点を当てており、全体像を捉えにくい場合もあります。シンプルに購買の流れを整理したい場合は、マーケティングファネルの方が適していることもありますので、ケースごとに使い分けるのがおすすめです。

| 認知 | 業界誌への記事掲載やSEO対策を通じて、自社の存在を知ってもらう。 |

|---|---|

| 興味・関心 | ウェビナーやホワイトペーパーの提供により、製品の特徴や導入メリットを伝える。 |

| 比較・検討 | 競合製品との比較資料や導入事例を提示し、導入後の効果を具体的に示す。 |

| 購入 | 無料トライアルや個別相談を通じて、最終的な導入決定を後押しする。 |

ECサイトでの活用例

ECサイトでは、ユーザーが商品を認知してから購入に至るまでのプロセスを把握することが重要です。マーケティングファネルを使えば、各段階における離脱ポイントを特定し、適切な対策を講じることができます。

| 認知 | SEO対策やSNS広告を活用して、サイトへの訪問者を増やす。 |

|---|---|

| 興味・関心 | 商品詳細ページの充実やレビューの掲載により、ユーザーの関心を高める。 |

| 比較・検討 | 類似商品の比較表やFAQの提供で、ユーザーの疑問を解消。 |

| 購入 | 簡単な購入手続きや割引クーポンの提供で、購入を促進する。 |

購入後はフォローアップメールや使用ガイドを送付し、継続購入を促すために、顧客への定期的なリマインダーや特別なオファーを提供することも効果的です。こうした段階ごとの対応が、ECサイト全体の成果に直結します。

また商品詳細ページを閲覧したユーザーが購入に至らない場合は、ページの内容や購入手続きの導線を見直すことで、コンバージョン率の向上が期待できます。

まとめ

本記事ではマーケティングファネルの基本情報から種類、実際の活用方法まで網羅的に解説しました。マーケティングファネルは顧客の購買プロセスを段階的に捉え、それぞれのフェーズで効果的な施策を展開するためのフレームワークです。BtoCに比べ商品・サービスの検討期間が長く、さまざまな情報収集を行うBtoBビジネスにおいては、マーケティングファネルは今でも効果的な分析フレームワークとして活用できます。BtoBマーケティングとも親和性が高いため、ぜひ一度利用してみてはいかがでしょうか。

またクラウドサーカスでは現在、デジタルマーケティングの基本知識と手法をまとめた「BtoBマーケティングハンドブック」を無料で公開中です。これまで14,000社以上のマーケティングに携わったノウハウを活かし、マーケティングプロセスの考え方やデマンドジェネレーションの基礎と手法などをわかりやすく解説しています。ぜひ下記よりご覧ください。本記事が貴社のビジネスヒントの一助になれば幸いです。

『【3,500ダウンロード突破!】BtoBマーケティング知識大全』をダウンロードする

以下のステップに沿ってフォーム入力することで、資料ダウンロードいただけます。

この資料でこんなことがわかります!・BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ・デマンドジェネレーションとはなにか ・リード獲得の施策にどういったものがあるのか・顧客育成やMAツールの基本

監修者

クラウドサーカス株式会社 石本祥子

新卒でコンサルティング会社に営業職として入社。3年で営業所長代理を経験後、ベンチャー企業を経て、クラウドサーカス社にマーケティング職として入社。

営業とマーケティング、いずれの経験もあることを活かし、クラウドサーカス社が提供しているMAツール『BowNow』において、マーケティングと営業に関するメディアの監修を含む、Webマーケティングの全域を担当している。