MAツールの導入でよくある失敗と原因とは?事前の対策と運用のポイントを解説

リモートワークや営業のデジタル化などが推進され、さまざまな企業で近年導入が進んでいるMAツール。しかし、いざ導入してみたものの「うまく活用出来ていない」「想像していたより手間がかかる」「自動化(オートメーション化)が思うように出来ない」など、運用に悩む声はよく聞かれます。

そこで本コラムでは、MAツールの導入でよくある失敗とその原因を踏まえ、導入前に確認・整備をしておくべきことなど事前の対策と、運用スタート後に注意したいポイントをご紹介します。

MAツールの導入を検討している方、どのMAツールを導入するかで迷っている方、MAツール導入初期の運用でお困りの方は、ぜひ参考になさってください。

MA(マーケティングオートメーション)ツールとは

MAツールの導入での失敗と対策を解説する前に、MAツールの概要をおさらいしましょう。

そもそもMA(マーケティングオートメーション)の役割は、「売り上げにつながる商談数を効率的に増やすこと」です。そしてMAツールは新規顧客獲得のための一連のマーケティング施策を管理・自動化して効率化するツールの総称です。

MAツールは新規顧客の獲得や見込み客の育成などを含めたマーケティング活動をサポートし、主に、獲得・蓄積した顧客情報の管理や、見込み客の育成を行うための施策を自動化・効率化するのに役立ちます。見込み客の管理やスコアリング、属性別のコンテンツ配信のほか、Webサイトのアクセス解析もできます。

新規の商談を獲得するには、自社の見込み客に対して継続的にコミュニケーションを取り、それぞれの興味・関心に合ったコンテンツを提供することと、ニーズが顕在化したタイミングを逃さずに適切なアプローチを仕掛けることが重要です。

そのための一連のマーケティング活動には、顧客情報の管理、メールの配信、セミナーの案内、商談化につながる見込み客の抽出など多数の工程があり、全工程を手作業で行うには限界があります。

MAツールを活用すれば、人的工数がかかっていた作業を自動化でき、業務の効率化を図れます。さらに、CRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援システム)との連携も可能です。

特にBtoBのマーケティング施策では、BtoCと比べて購買までにかかる時間が長く、プロセスも複雑になります。商談につなげるには、見込み客の検討フェーズにあわせた施策を段階的に行って興味の度合いを高め、ニーズが顕在化したタイミングで営業部門にパスすることが大切です。

MAツールは見込み客に関する広範囲で詳細な情報を管理し、自社のアプローチ状況などのコミュニケーション履歴を可視化します。また、ニーズが顕在化した見込み客のキャッチアップを行い、マーケティング部門と営業部門のシームレスな連携を促進するのに役立ちます。

参考記事:MA(マーケティングオートメーション)ツールとは?基礎知識から機能・メリット・事例までわかりやすく解説

MAツールで出来ることと導入のメリット

MAツールにはさまざまな種類がありますが、一般的には顧客開拓や商談創出などを中心としたマーケティング活動を自動化するツールだと言えます。当時の米国ではすでにマーケティングのプロフェッショナルが存在し、MAの登場以前から活躍していました。

現在では各社が多種多様なMAツールを提供しています。グローバルのITベンダーが提供する高機能・高価格なものもあれば、中小企業を主なターゲットにしたシンプルな機能・低価格を特長とするものもあります。

MAツールの主な機能、つまりMAツールで出来ることは一般的に次の通りです。

MAツールで出来ること

・見込み客の情報の蓄積

Webサイト経由のお問い合わせやセミナー(ウェビナー)への参加、展示会での名刺交換など、さまざまなチャネルから集めたリード情報を一元的に管理・選別することが出来ます。

・見込み客の育成

見込み客がオンライン上でどのような行動をしているかを把握し(トラッキング・ログ分析機能等)、それぞれの情報や行動履歴からセグメント分けしたリストを作成できます。それをもとにマーケティング活動を自動化し(シナリオ作成・スコアリング機能等)、コンテンツ作成によりマーケティング活動を補助します(メール配信・フォーム作成機能等)。

・商談につながりそうな見込み客の抽出

見込み客の育成を行うなかで、検討度合いが上がった顧客は、資料ダウンロードを行う、料金案内ページを閲覧する、メールを開封するなどの行動を取る傾向があります。MAツールにはそのような特定の行動を取ったリードを「ホットリード」として検出し、通知してくれる機能があります。検出の条件は自社の状況により適宜設定・変更できます。

「ホットリード」として検出されたリードについては、行動履歴などを改めて確認し、実際に検討度が上がっているのかを確認したうえでアプローチすることが可能です。これにより、機会損失を防ぎ、効率的にアポ数を増やすことができます。

・データの蓄積によるマーケティング施策の効果検証

MAツールによればWebサイトの閲覧履歴を追跡出来るのに加え、送信したメールが開封されたか、メール内のリンクがクリックされたか、メールからコンバージョンを獲得出来たかといった見込み顧客の一連の行動を表す数値データを自動的に算出することが出来ます。

見込み客の育成(ナーチャリング)のための活動をサポートし、効果検証を容易にすると同時に精度を高め、マーケティング施策のPDCAを回していくのに役立ちます。

参考記事:MAツールのスコアリングとは?仕組みからMA初期の設計で失敗を防ぐ方法まで徹底解説!

参考記事:マーケティングの効果測定とは?測定方法や重要指標、必要なツールなどをわかりやすく徹底解説

MAツール導入のメリット

また、MAツールを導入し活用することの主なメリットは次のように挙げられます。

・見込み客との良好な関係を構築できる

・営業とマーケティング部門が認識を揃えて見込み客を管理できる

・受注率や案件化率の向上による売上アップ

・見込み客とのコミュニケーション等を自動化することで、営業業務やマーケティング業務の工数を削減する

アナログ(手作業)での運用が難しい業務の自動化やマーケティング施策の効果測定、それをもとにした改善を実施できることにより、顧客理解を促進できる点がMAツール活用のメリットだと言えます。

参考記事:MA(マーケティングオートメーション)ツールのメリット(効果)・デメリット

MAツールの導入でよくある7つの失敗パターン

MAツールでよくある失敗についてご説明する前に、「成功」とはどのような状態かと言うと、マーケティング施策に基づいた売上を創出して自社のビジネスに寄与することだと言えるでしょう。

デマンドジェネレーションにおける「集客→育成→選別」の過程には選択肢としてさまざまな施策があり、その「成功パターン」は業界・業種や企業規模、扱う商材等により千差万別です。海外ベンダーが提供しているような高機能のMAツールが指す「自動化」とは、本来、成功パターンあるいは成功ルートがある程度見えていることを前提として、そのタスクを自動化することです。

しかし、弊社がこれまで多くのBtoB企業を支援してきた経験からも、この前提をクリア出来ている日本企業はまだ少なく、むしろ大半の企業は「成功パターンが見えれば見えるほど、マーケティングに本気で時間やお金をかけていない」のが実情です。

そのためMAツールを選定する段階で重要となるのが、自社の現状で高機能なMAツールを使いこなせるか否か等、導入する時点での状況に応じて自社が求める機能や必要な要素を見極めることです。

MAツールの導入でよくある7つの失敗パターンとつまずきやすいポイントをご紹介しますので、自社の状況と比較してご参考になさってください。

1,目的が曖昧なままMAを導入しようとしている

ここでいう目的とは、そもそも「マーケティングで何を実現したいか」を指します。

目的や目標の設定といった事前の準備を行わないまま導入した場合、ともするとツールの導入そのものが目的になってしまうでしょう。ツールを導入しただけで満足してしまうと、正しい効果が得られないおそれがあります。

MAツールはマーケティング活動の全てを自動化してくれるわけではありません。自社の目的が明確になっていなければ具体的な目標を立てられず、施策の効果を確認して改善していくというPDCAサイクルが成り立ちません。

まずはMAを導入する目的を明確にしましょう。たとえば「営業にパスするリード数のアップ」など、MA導入後の定量的な数値目標を設定しておくと良いでしょう。また、その数値目標の達成のためにMAツールが役に立つのかを検証することも大切です。

2,マーケティングのリソースが不足している

・人的リソースの不足

デマンドジェネレーションの施策を行ううえで最大のネックとなるのがリソースの不足です。端的にはマーケティング業務を行う担当者がいない、もしくは、足りない状態を指します。

とくにBtoBマーケティングでは、マーケティングの部署はオンライン施策だけでなく展示会やセミナーなどのオフライン施策も担当することが多く、本来はチャネルごとに専属の担当がいるのが理想です。しかし、理想的な人員を確保できる企業は少なく、実際の現場では営業やWeb担当等と兼任している方が多いのが実情です。

・コンテンツの量と質の不足

マーケティングの人的リソース不足で起こる問題の最たるものが、Webサイト等のコンテンツの量と質の低下です。人手が足りず、十分なコンテンツ量を用意できないとなると、見込み客の育成活動(ナーチャリング)等が出来ず、特に中長期的な視点を必要とする施策が滞るおそれがあります。

・保有リード数の不足

MAツールの機能のなかには、リード(見込み客)数が少ないと効果を発揮出来ないものもあります。そのため、自社が保有するリード数はMAツール導入の成否に大きく影響します。

例えばMAの代表的な機能のひとつに「メール配信機能」がありますが、そもそもメールの開封率は高くなく、一般的に10%前後と言われます。MAを活用して200件のメールを送ったとしても数10件ほどしか開封されないのが現状です。

メールを配信するリード数が少ないと、商談までアプローチできるリストの創出数も少なくなります。リード数が少ないのであればそもそも営業担当が1人ひとりにアプローチすることが可能となり、わざわざMAツールを導入する意義がなくなってしまうでしょう。

ある程度のリード数を保有する必要がありますが、現状では少ないという場合は、まずは営業や各部門から名刺を集め、過去の展示会やWeb施策等で獲得した個人情報を一元化して回収するなど、メール配信の対象となり得るリード数を増やすことが先決です。

3,MAツールの機能が複雑・難解で使いこなせない

MAツールを活用するには、Webサイト制作やWeb広告の作成・分析に加え、MAツール自体を操作するためのノウハウが必要です。そのためには操作ノウハウを保有している人材が必要となり、社内に該当する人材がいない場合は、新たに採用する、MA担当を設けて教育する、コンサルタントを利用する、といった方法を取ることになります。

しかし、ここで問題となるのは採用・教育をした結果、担当者の業務が属人化し、「退職リスク」が発生することです。また、外部のコンサルタントはいわゆる「自走」が出来るところまで支援してくれるとは限らず、 コンサル契約の終了と同時にMAの操作が立ち行かず、メール送信機能の設定変更にも手間取ることになり兼ねません。

MAの操作自体が出来ない、機能が複雑で操作が難しいといった状況では、MA運用のPDCAが回っていないことになります。

4,MA運用までの設定に時間がかかっている

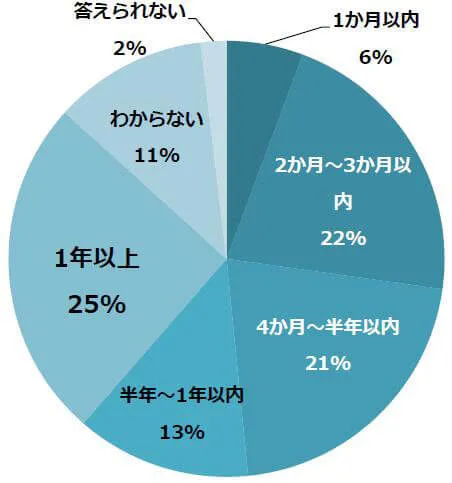

MA運用のPDCAが回っていない場合、実際にMAツールを運用開始するまでのステップに時間がかかっているという問題が見られます。弊社が行った調査では、MA導入(契約開始)後から実際に運用を開始するまでに、約60%の会社が4カ月以上の時間を要していることがわかりました。

MAの実運用までの設定は、一般的に下記のような段階を経て開始されます。

・【要件定義】「どのような目的に対し、どのような機能を使うか」「どの部署のどの商材で使うか」などを決める

・【運用体制の設計】決定した要件に対して、どのような運用体制やルールのもとでMAを利用するかを細かく決めていく

・【運用計画】実際に目的を達成するための細かな運用計画や、各種コンテンツの作成・公開のスケジュールなどを決める

・【導入準備】全部門の合意がとれたのち、実際にMAツールにデータをインポートし、各種設定やWebサイト側の調整などを行う

上記のフローは必要最低限のものですが、これらだけでも完了までに多くの時間と人的リソースを要します。

さらに、最も本質的な課題は「これほど時間と労力をかけて作った体制やルール・方針を、運用開始後には変えづらいこと」だと言えます。時間をかけて考え、部署間で調整して決めたルールを、実運用開始の直後に変えることは容易ではありません。

また、運用の半年も前に決めたルールが、現時点での顧客の心を動かすことができるかも大きな疑問です。

つまり、MAツールの運用開始までのステップの複雑さと、複雑さゆえの変更のしづらさが、PDCAサイクルが回らない状態を引き起こす要因になっているのです。

5,営業との連携ができていない

MAツール運用の効果を高めるには、マーケティング部門と営業部門との連携が重要です。

デマンドジェネレーションの活動はマーケティング部門のほかに営業やインサイドセールス等の様々な部門が関わります。

MAによって育成されたリード(見込み客)は営業に引き渡されますが、その際、どのリードが商談化しやすいのか、商談に至るまでにどのような情報が必要かといったことを判断するのには営業の知識が欠かせません。

このときに重要なのがインサイドセールスで、MAと営業の橋渡しを行います。インサイドセールスは、そのリードが本当に営業に渡すべきリードなのか、アプローチを行って見込み度合いを確かめる活動を担当します。

MAツールの効果を最大限に引き出すには、マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールスが密に連携し、それぞれが収集したリードの情報を引き継いでいかなければなりません。MAで創出したリードに対して徹底したアプローチを行うこと、ここにも人的リソースが必要になります。

関連記事:【初心者必見!】「インサイドセールス」をわかりやすく解説!成功させるための3つのポイント

6,マーケティング施策の優先順位を見誤っている

ここまでご説明した通り、MAツールが本来支援する「自動化」とは、あくまでもマーケティング施策をある程度行い、自社の成功パターンがいくつか見えている段階でのタスクの自動化です。

しかし、十分な量のリードを保有していない、必要最低限のコンテンツや、見込み客の検討レベルを高めるコンテンツが揃っていない、過去にリードナーチャリングを計画的に実行し、成果につなげてきた経験がないといった企業が、なぜか「自動化」そのものから開始しようとしてしまうケースは失敗談としてよく聞かれます。

MAツールの花形機能のひとつでもある「スコアリング」や「シナリオ設計」は、いずれも、保有リード数やコンテンツの質・量をはじめとする一定の条件が満たされているユーザーが、すでにある程度の軌道に乗っているマーケティング施策を、より効率的に実行するための機能です。

自社にとって効果的なマーケティング施策は何か(顧客の心を動かすコンテンツは何か)を理解していない状態で自動化を試みても効果は出ませんし、自動化のためのルールや設定を決める議論をする時間や設定作業に費やす時間があるのなら、不足しているコンテンツを制作することに時間を使ったほうが有益でしょう。

つまり、大半のMAユーザーが時間対効果の低い施策に多くのリソースを投下してしまっている現状があるのです。 そもそもマーケティングのために使えるリソースが不足しているなか、最も難易度が高く、かつ、時間対効果が低いと言われる「自動化」関連の施策に時間を取られるのは本末転倒です。

自社に必要な施策を確実に把握したうえで、最初に取り組むべき施策や導入前に用意すべきものは何かを考える必要があります。 弊社のこれまでの経験では、コンテンツの量が圧倒的に不足しているユーザーが多い印象です。

7,成果が出る前にMA運用をやめてしまう

MAツールの導入の目的をリードナーチャリングだとする企業は少なくありません。そして投資の観点でみると、MAの導入目的がリードナーチャリングである場合、成果を上げるためには長期的な施策となることも認識したうえでツールを選定する必要があります。

しかし、良質なリードナーチャリング活動を行うためには多くの人員が必要で、明確な成果が現れるまでには一定の時間を要します。一例として、専任で4名の担当を整備した場合に、成果が出るのに最低半年から2年ほどかかるというケースもありました。

そのような状況では、多額の導入費用や運用費用(ツールの月額使用料+コンサルティング費用など)がかかるということもあり、経営層は次第に成果に寛容でなくなってきます。

その結果、本来は正しいはずの施策に時間や費用を投じられなくなるばかりか、せっかく出始めた成果や、それまでにかけた費用の回収が終わる前にMAの運用をやめてしまうケースが出てきます。

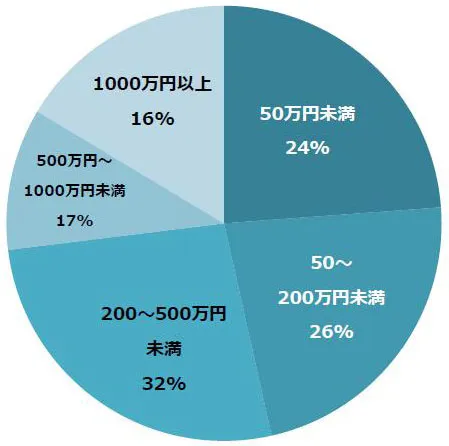

つまり、「ROI(投資対効果)が低い」と判断されやすくなってしまうという問題が生じるのです。弊社のアンケート調査で、MAの運用コストが月額約20万円以上かかっている人が65%いるという結果が出ている通り、MAにかかる費用は高くなる傾向にあります。

参考記事:MAツール活用でつまずく4つの壁とは

参考記事:MA(マーケティングオートメーション)ツール運用時のKPI・KGI~目標・指標設定について~

MAの導入・活用で注意すべき3つのポイント

ここまでMAツールの導入と運用に際してよくある失敗や課題を一通りご紹介しました。

MAの導入には事前の準備が大切です。失敗パターンと原因をふまえたうえで、事前にどのような対策が取れるか、どのように対処する必要があるのかを把握しておきましょう。

●自社の目的を明確にする

もっとも基本的かつ重要なのは、自社がMAツールを導入する目的を、事前に明確に定義することです。

これまで述べてきたように、MAツールは導入するだけでマーケティング活動の全てを魔法のように自動化してくれるシステムではありません。あくまでも、各社のマーケティング活動の目的とそれに対する適切な施策があることを前提として、その業務を支援し負荷を軽減するものです。

自社がMAツールを使ってマーケティングで実現したいことと、その優先順位を明確に定めておかなければ、せっかくコストを投じてツールを導入しても、最大の効果を得ることは出来ません。

自社の施策の目的や優先順位を検討する際には、下記のようなポイントに沿って精査するのが良いでしょう。

- 既存のリード数が十分にあるか

- 自社の商材にあったリードナーチャリングのノウハウがあるか

- マーケティング施策にどのくらいのリソース(人員と時間)が割けるか

上記のようなポイントを踏まえたうえで、例えば「新規リードの拡大」あるいは「既存リードからの案件創出」のどちらの優先度が高いかを考え、活動の目的を設定しましょう。

●運用フローを策定する

運用フローは、目的が明確に定まってはじめて策定するものです。

デマンドジェネレーションの活動は、マーケティング部門以外にも、営業やインサイドセールスなどさまざまな部門が関わるため、各部門との調整には時間がかかります。しかし大切なのは、はじめから時間をかけて完成された運用フローを作ろうとするのではなく、速やかに仮説を作り、運用の段階や結果を反映しながら、フローを更新していくことです。

そのためには、関係する各部門の担当者が定期的に議論をする場を設けることと、運用の状況に応じて柔軟な設定や条件抽出ができるツールを選択しておくことが重要です。

●自社に適切なツールを選定する

現在、MAツールは様々なベンダーから提供されています。スコアリングやシナリオ設計などによる高度な自動化を得意とするものもあれば、シンプルな機能と続けやすい価格を特長とし、入門に適したものもあります。

MAツール導入の目的と、自社の状況(マーケティングのリソース、予算、ノウハウの有無等)によって選ぶべきツールが異なることを理解し、適切なツールを選定することが運用を軌道に乗せる鍵となるでしょう。

各社のMAツールの特徴を踏まえたうえで、自社で無理なく使いこなせるものを選ぶのがおすすめです。特に自社のリソースやノウハウに不安がある場合は、運用面での支援や困ったときに相談ができるようなサポート体制についても事前に確認しておくと良いでしょう。

関連記事:MA(マーケティングオートメーション)ツールの選び方

まとめ

MAツールは単にマーケティング業務の負荷を減らすだけでなく、消費者の購買チャネルや情報収集の手段が多様化し、多くの企業において高度なマーケティング活動が求められている現代こそ効果的に活用したいシステムです。

しかし、MAツールの導入には失敗がつきものだとよく言われます。ツールの導入前に確認しておくべきことや整備しておくべきことを疎かにしていれば、失敗に終わってしまうケースは多いでしょう。

本コラムではMAツールを導入・運用する際によくある失敗と原因について、また、それらを解決したり未然に防いだりするために注意すべきポイントをご紹介しました。

失敗と対策をふまえ、より効果的な使い方をするには、まずはMAツールの選定が大切です。

様々な企業から多種多様にリリースされているMAツールのそれぞれの特徴を理解し、自社の目的と用途、運用段階で想定される課題も含めた状況にあわせて、無理なく使いこなせるものを選びましょう。

MAツールの選定にお困りではないですか?

BowNowは、2015年のリリース以降、中小BtoB企業を中心に多くのお客さまのお悩みに寄り添ってきました。

当社にお問い合わせいただくお客さまの多くが

・MAツールが何のためのツールなのかイマイチよく分かっていない

・MAツールの種類が多すぎて自社に最適なMAツールが分からない

・自社でMAツールを導入すべきタイミングなのかが分からない

のように「そもそもMAツールって何ができるの?」という検討の入り口で悩まれています。

BowNowは、日本の中小BtoB企業でも使いこなせるMAツールとして、「シンプル」「低コスト」「使いこなせる」をコンセプトに開発されたMAツールです。 まだ検討の入り口でお悩みのご担当者さまもお気軽に当社にご相談ください。

BowNowを簡単&まとめて知れる資料はこちら(概要・機能・料金を紹介)

自社に近い事例を知りたい、導入の不安の解消したいなら無料相談

このコンテンツを読んだ方へおすすめの記事:

マーケティングオートメーション(MA)とは?基礎知識から機能・メリット・事例までわかりやすく解説