CV(コンバージョン)とは?マーケティングにおける意味や種類、改善策を解説

CV(コンバージョン)とは、Webサイト上でユーザーが最終的に達成する「成果」を指します。具体的には、商品の購入やお問い合わせ、資料請求など、サイト運営者が期待するアクションのことです。マーケティングにおいて、コンバージョンの設定と計測は、成果を可視化するうえで欠かせないプロセスといえます。

とはいえ、「コンバージョンをどう設定すればいいのかわからない」「もっと効率的に増やす方法が知りたい」と感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、コンバージョンの基本的な意味から、代表的な種類、コンバージョン率(CVR)の考え方、さらに成果を高めるための改善策まで、わかりやすく解説していきます。

3,500ダウンロード突破!

『BtoBマーケティング知識大全』

BtoB企業のマーケティングに必要な知識・ノウハウをこの一冊にまとめています。

まずは知っておきたい基礎知識から、BtoBマーケティングの全体プロセス、戦略の立て方から具体的な手法まで、全70ページの大ボリュームで徹底解説。

目次

CV(コンバージョン)とは?

CV(コンバージョン)とは、Webサイトに訪れたユーザーが、企業にとって望ましい行動をとった状態を指します。たとえば、「商品の購入」「資料請求」「問い合わせ」「会員登録」といった行動が該当します。もともと英語の“conversion”は、「変換」や「転換」を意味する言葉です。ユーザーの行動が、Web上での成果へと「変換」されることから、この言葉が使われるようになりました。

「コンバージョン」と聞くと、購入や売上といった直接的な成果を思い浮かべがちですが、その定義は業種やサイトの目的によってさまざまです。たとえば、BtoB企業の場合は、「資料請求」や「問い合わせ」「商談予約」などがよくコンバージョンに設定されます。一方、ECサイトでは「購入」はもちろん、「メルマガ登録」「サンプル申し込み」などもコンバージョンに含まれます。

まずは、自社にとってどんな行動を「成果」と定義するかを明確にすることが大切です。そのうえで、ユーザーにどのような行動をとってほしいのかを整理すると、サイト運営の方向性が見えやすくなります。

なぜCV(コンバージョン)が重要なのか

CV(コンバージョン)は、Webマーケティングの成果を測るうえで基本となる指標のひとつです。たとえば、「資料請求がどれだけあったのか」「どの広告から購入に至ったのか」といった情報を、具体的な数値として把握できるようになります。

これにより、SEOや広告、SNSといった各施策がどの程度機能しているか、どこを改善すればよいのかを客観的に判断できるようになります。アクセス数が多くても、コンバージョンに結びついていなければ、それは改善の余地があるというサインです。一方で、流入が少なくてもコンバージョン率が高ければ、その導線や訴求は強みといえるでしょう。

また、広告費や運用コストに対して、どれだけ成果が得られているのかを把握する際にも、コンバージョンの計測は役立ちます。「この広告に10万円を投じて、何件の問い合わせを獲得できたのか」といった費用対効果が明確になります。施策全体の改善につなげていくためにも、意識しておきたい重要な指標です。

【具体例】Webサイトの種類で変わるCV(コンバージョン)目標

CV(コンバージョン)の内容は、Webサイトの目的や業種によって大きく変わります。購入をゴールとするECサイトと、商談の獲得を狙う企業サイトとでは、設定すべきコンバージョンが異なります。どのようなWebサイトに、どんなコンバージョンを設定すればよいのか、代表的なパターンを以下にまとめました。

| Webサイトの種類 | 主なコンバージョン例 |

|---|---|

| ECサイト |

|

| 企業サイト(BtoB) |

|

| サービス紹介サイト |

|

| オウンドメディア |

|

| イベント・セミナーLP |

|

| 採用サイト |

|

ユーザーの関心レベルや行動段階に合わせて、段階的なコンバージョンを用意することで、成果につながるチャンスを広げられます。まずは、自社のビジネスゴールを見直し、そこから逆算して“どんな行動がゴールへの一歩になるか”を考えてみましょう。

CV(コンバージョン)の主な種類

ここでは、代表的なCV(コンバージョン)の種類についてご紹介します。

総コンバージョン:アクションの総発生回数

総コンバージョンは、Webサイト上で発生した成果の「回数」を示す指標です。たとえば、1人のユーザーが1回の訪問で2つの商品を購入した場合、総コンバージョンは「2」とカウントされます。

ユーザー数にかかわらず、成果の発生件数をそのまま記録するため、「どれだけ成果が出ているか」を把握したいときに便利です。ECサイトのように、1人のユーザーが複数回購入することが多い場合、実態に近い成果を捉えやすくなります。ただし、限られたユーザーが何度もコンバージョンしているケースでは、全体の傾向を読み違える可能性もあります。ほかの指標とあわせて確認し、バランスを意識して活用しましょう。

ユニークコンバージョン:成果に至ったユーザー数

ユニークコンバージョンは、「成果につながったユーザー数」をもとにした指標です。たとえば、同じユーザーが3つの商品を購入しても、ユニークコンバージョンは「1」となります。

この指標を活用することで、「何人のユーザーが成果を出したのか」が明確になります。新規会員登録やお問い合わせ、資料請求など、ユーザーの数そのものが重要になる場面では、ユニークコンバージョンの方が実態に即した判断をしやすくなります。特定のユーザーに成果が偏っていないかを把握する意味でも、総コンバージョンとあわせてチェックしておくと安心です。

直接コンバージョン:サイト離脱なしで達成される成果

直接コンバージョンとは、広告や検索結果をきっかけに訪れたユーザーが、サイト内を閲覧したあとに離脱せず、そのまま成果につながるケースを指します。

ただし、実際には多くのユーザーが比較・検討を行ったうえで、購入や申し込みを決定するため、初回訪問で即決するケースはそれほど多くありません。特にBtoBのサービスや高額商品では、社内での検討や承認を経ることが一般的です。そのため、直接コンバージョンだけでは全体像を捉えにくいこともあります。

間接コンバージョン(アシストコンバージョン):再訪問を経て達成される成果

間接コンバージョンは、広告や検索から一度Webサイトを訪れたユーザーが、その場では成果に至らず、後日あらためて再訪してコンバージョンしたケースを指します。アシストコンバージョンと呼ばれることもあります。

多くのユーザーは、SNS広告などで商品を知り、口コミや他社の情報を確認してから意思決定に至ります。この場合、最終的な成果は「検索経由」で記録されますが、初回訪問のきっかけとなったSNS広告も重要な要素です。間接コンバージョンを測定することで、成果に貢献した施策を正しく評価できます。

クリックスルー・コンバージョン:広告クリック後の成果

クリックスルー・コンバージョンは、広告がクリックされたあとに発生した成果を計測する指標です。主にWeb広告、特にリスティング広告などの効果を測定する際に使われます。

直接コンバージョンと似ていますが、クリック後のユーザー行動を追跡できる点がポイントです。たとえば、広告をクリックして一度サイトを訪れたユーザーが、数日後にブックマークから再訪して商品を購入した場合でも、成果としてカウントされます。

広告の効果を具体的に把握できるため、広告費の回収効率や施策の見直しに役立ちます。キーワードの見直しやクリエイティブの改善にも活かせる、重要な評価指標のひとつです。

ビュースルー・コンバージョン:広告視聴後の別経路からの成果

ビュースルー・コンバージョンは、ディスプレイ広告や動画広告を「見たけれどクリックしなかった」ユーザーが、その後、別の経路でWebサイトを訪れ、成果に至った件数を指します。

たとえば、あるユーザーがニュースサイトで自社のバナー広告を目にし、その場では行動を起こさなかったとします。しかし、後日その商品を思い出して検索し、資料請求に至った場合は、ビュースルー・コンバージョンとして記録されます。

この指標は、広告がユーザーの記憶や関心に影響を与えたかどうかを測るものです。特に認知度向上を目的としたキャンペーンでは、クリックされなかった広告の価値を可視化するうえで有効です。

3,500ダウンロード突破!『BtoBマーケティング知識大全』

この資料では、以下のことを紹介しています。 ✔ BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ✔ デマンドジェネレーションとはなにか ✔ リード獲得の施策にどういったものがあるのか✔ 顧客育成やMAツールの基本

「マイクロコンバージョン」を活用しよう!

多くのCV(コンバージョン)指標の中でも、注目されているのが「マイクロコンバージョン」です。ここでは、その意味と活用方法についてわかりやすく解説します。

マイクロコンバージョンとは?

マイクロコンバージョンとは、商品購入や資料請求といった最終的な成果に至るまでの「中間的な目標」を指します。最終ゴールへ進む途中にある「小さなステップ」と考えるとイメージしやすいでしょう。

たとえば、BtoBサイトでの最終コンバージョンが「資料請求の完了」だとします。その前には「フォームページへの到達」や「入力内容の確認画面表示」など、いくつかの段階があります。こうした行動をマイクロコンバージョンとして、個別に設定することで、ユーザーの動きをより詳しく把握できるようになります。

マイクロコンバージョンを計測すれば、「多くの人がフォームまでたどり着いているのに、完了まで至っていない」といった課題にも気づきやすくなります。最終成果だけでは、どの時点でユーザーが離脱しているのか見えづらいため、具体的な改善策を見つけるうえで役立ちます。

マイクロコンバージョンを効果的に設定するには

設置場所を考える際は、まずユーザーの行動を細かく分解し、「どのタイミングで興味や関心が高まっているか」を見極めることが大切です。設定すべきなのは、最終コンバージョンへ進むまでの“節目”となるアクションです。

たとえば、BtoBサイトでは「料金ページの閲覧」や「導入事例のクリック」、ECサイトなら「カートへの商品追加」や「購入手続きページへの遷移」などが挙げられます。メディアサイトでは「記事の読了」や「会員登録ボタンのクリック」などが該当するでしょう。

このように、ユーザーが次のステップへ進む直前の行動に注目し、ページの移動ポイントにマイクロコンバージョンを設定すると効果的です。適切にマイクロコンバージョンを設定することで、「どの情報が響いているのか」「どの段階で離脱が起きているのか」といったユーザーの動きが可視化されます。

「コンバージョン率(CVR)」を正しく理解しよう

CV(コンバージョン)を理解するうえで、押さえておきたいのが「コンバージョン率(CVR)」です。ここでは、意味や計算方法、業界ごとの目安についてわかりやすくご紹介します。

コンバージョン率(CVR)とは?

コンバージョン率(CVR)とは、Webサイトに訪れたユーザーのうち、どの程度が「成果」となるアクションを取ったかを示す割合です。たとえば、100人がサイトに訪れて5人が商品を購入した場合、CVRは5%になります。

コンバージョン率は、サイトや広告がどれだけ効率よく成果に結びついているかを確認するための、基本的な指標です。単にアクセス数が多いだけでは、サイトの成果を正確に測ることはできません。どれくらい成果につながっているかを把握することで、改善すべきポイントが見えてきます。

コンバージョン率の計算方法

コンバージョン率は以下の式で求められます。

| コンバージョン率(CVR)=コンバージョン数 ÷ アクセス数 × 100 |

ここでのアクセス数は、目的に応じて「セッション数」や「クリック数」などを使い分けます。たとえば、あるページに1,000回のアクセスがあり、そのうち10件のコンバージョンが発生した場合、コンバージョン率は「10 ÷ 1,000 × 100=1%」となります。Googleアナリティクスなどのツールを活用すれば、コンバージョン率は自動で集計可能です。仕組みを理解しておくと、数値の背景や改善のヒントもつかみやすくなります。

業界別に見るコンバージョン率の目安

| 業界 | コンバージョン率(%) |

|---|---|

| 食料品 | 6.8 |

| 医薬品 | 6.7 |

| 健康・美容 | 3.9 |

| 旅行・サービス業 | 3.9 |

| 家庭用品・家具 | 2.8 |

| 家電 | 1.4 |

| ラグジュアリー | 1.1 |

| 自動車 | 0.7 |

| BtoB | 0.6 |

| 通信 | 0.5 |

| メディア | 0.4 |

| 金融サービス | 0.2 |

| エネルギー | 0.1 |

コンバージョン率は、業界ごとに傾向が異なります。たとえば、食料品や日用品を扱うECサイトは購入頻度が高く、コンバージョン率も比較的高い傾向があります。実際にContentsquare社の「2022年デジタルエクスペリエンス・ベンチマークレポート(日本版)」では6.8%という高水準を記録しています。

一方、エネルギーや金融サービス、メディア系のサイトではコンバージョン率が1%未満というケースも多く見られます。これらの分野では、ユーザーが検討に時間をかけるため、成果につながるまでに時間がかかるのが特徴です。

こうした業界ごとの傾向を把握しておくことで、自社のコンバージョン率が高いのか低いのかを冷静に判断できます。また、改善の優先度や注力すべき施策を考えるうえでも、参考になるでしょう。

CV(コンバージョン)を増やすための実践ポイント6選

ここでは、CV(コンバージョン)を増やすために実践したい6つのポイントをご紹介します。

1.ターゲットに合ったキーワードを選ぶ

Web集客で成果を出すには、まずターゲットに合ったキーワード選びが重要です。アクセス数が多くても、ユーザーのニーズとずれていれば成果にはつながりません。

たとえば、検索数が多いキーワードばかりを狙うと、意図しないユーザーが集まり、結果的に離脱率が上がってしまうこともあります。その結果、コンバージョン率が下がってしまう可能性も出てきます。まずは、自社の商品やサービスと相性のよいキーワードをリストアップしましょう。その上で、見込み顧客が実際に検索しそうなワードを絞り込みます。

また、広告文やページ内容がキーワードと一致しているかも見直しておきたいポイントです。ユーザーの期待とページの内容にズレがあると、すぐに離脱されてしまいます。

2.サイトの導線を見直す

コンバージョンが思うように伸びない場合は、サイト内の導線設計に課題があるかもしれません。どれだけ魅力的な商品があっても、目的のページにたどり着けなければ離脱してしまいます。まずは、ページの構成や情報の配置をチェックしてみましょう。関係ない要素が多すぎると、ユーザーの集中が途切れてしまいます。不要なリンクやボタンがあれば、削除するのもひとつの方法です。

加えて、どのページからでもコンバージョンページへスムーズに移動できるよう、ナビゲーションや内部リンクも見直しましょう。ユーザーの動線がつながる設計を心がけることが大切です。

3.CTA(ボタン・バナー)を最適化する

CTA(Call to Action)とは、ユーザーに対して「次にとってほしい行動」を具体的に促すためのボタンやテキストリンクのことです。「お問い合わせ」「無料資料をダウンロード」などのボタンが目立たなければ、行動につながりにくくなります。

まず確認したいのが、色・大きさ・文言の3点です。背景とのコントラストが十分にあるか、タップしやすいサイズかなど、視認性と操作性をチェックしましょう。次に、設置する場所にも注意が必要です。ファーストビューや記事の末尾、常に表示される固定バナーなど、ユーザーの視線が集まりやすい位置に配置するのが効果的です。

さらに、「今だけ無料」「最短1分で完了」といった補足情報を添えると、ユーザーの迷いを減らすことができます。CTAは「見やすく、伝わりやすく、行動しやすく」を意識して設計しましょう。

4.入力フォーム(EFO)を改善する

入力フォームは、ユーザーがアクションを完了する最後のステップです。そのため、使いやすさがコンバージョン率に大きく影響します。まず見直したいのが、入力項目の数です。知りたい情報が多くても、質問が多すぎると途中で離脱されやすくなります。名前・メールアドレスなど、最小限の項目に絞りましょう。

また、エラーを入力中にリアルタイムで表示したり、郵便番号から住所を自動入力できるようにしたりと、補助機能を充実させるのも効果的です。ステップ形式のフォームのように、完了までの流れが視覚的にわかる設計も有効です。ユーザーがストレスなく、入力を終えられるフォームを目指しましょう。

5.複数のコンバージョンポイントを設定する

気軽に行動してもらえるよう、複数のコンバージョンポイントを設けることが効果的です。

たとえば、「お問い合わせ」だけをゴールにしていると、心理的ハードルが高くなってしまうことがあります。その代わりに「資料請求」や「無料相談」「イベント参加」など、より軽いアクションをいくつか用意しておくと、行動につながりやすくなります。

なかでも、「資料請求」は比較的取り組みやすく、成果につながりやすい手段です。専用の資料がない場合は、既存のチラシや提案書をPDF化するだけでも十分活用できます。選択肢を増やすことで、ユーザーは自分のペースで、より自然にアクションを起こせるようになるでしょう。

6.サイトのアクセス数自体を増やす

コンバージョン率を改善しても、訪問者が少なければコンバージョンの数は増えません。まずは、サイトに来てもらうための施策が必要です。代表的な方法としては、「SEO対策」「SNSの活用」「広告の運用」が挙げられます。なかでもSEOは、中長期的に安定した流入が期待できる手段としておすすめです。

初心者の方は、ブログやコンテンツページを少しずつ増やしていく運用からはじめてみましょう。ユーザーの疑問や悩みに応える内容を積み重ねていけば、検索流入は徐々に伸びていきます。自社の強みやノウハウを活かせるテーマから着手してみてください。

3,500ダウンロード突破!『BtoBマーケティング知識大全』

この資料では、以下のことを紹介しています。 ✔ BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ✔ デマンドジェネレーションとはなにか ✔ リード獲得の施策にどういったものがあるのか✔ 顧客育成やMAツールの基本

CV(コンバージョン)獲得後の注意点

CV(コンバージョン)を獲得したあとも、その後の対応次第で成果の大きさは変わってきます。ここでは、獲得後に意識したいポイントをご紹介します。

CV(コンバージョン)が即売上に直結しない業種もある

コンバージョンを獲得しても、すぐに売上につながるとは限りません。ECサイトでは、「購入=コンバージョン」となるため即売上になりますが、BtoBや高価格帯のサービスでは事情が異なります。「資料請求」や「お問い合わせ」といった行動をきっかけに、複数回のやり取りを経て、ようやく契約に至るケースがほとんどです。

このような業種では、コンバージョンはあくまでスタートラインです。その後のフォローや営業プロセスまで設計しておくことが、成果を最大化するうえで大切になります。

商談化へつなげる体制づくりが必要

BtoB領域では、コンバージョン後、いかに商談へとつなげられるかが重要になります。せっかく問い合わせを受けても、適切な対応がなければ成果にはつながりません。たとえば、インサイドセールスによるフォローコールや、メルマガを使った情報提供など、信頼関係を高める仕組みを構築することが大切です。特に、「資料ダウンロード」といったハードルの低いコンバージョンから商談へと結び付けるには、検討段階に合わせた体制作りが求められます。

無料セミナーやトライアルの案内など、コンバージョンを組み合わせることで、よりスムーズな商談につながります。営業チームとの連携も前提に、実行しやすい体制を整えておくことがポイントです。

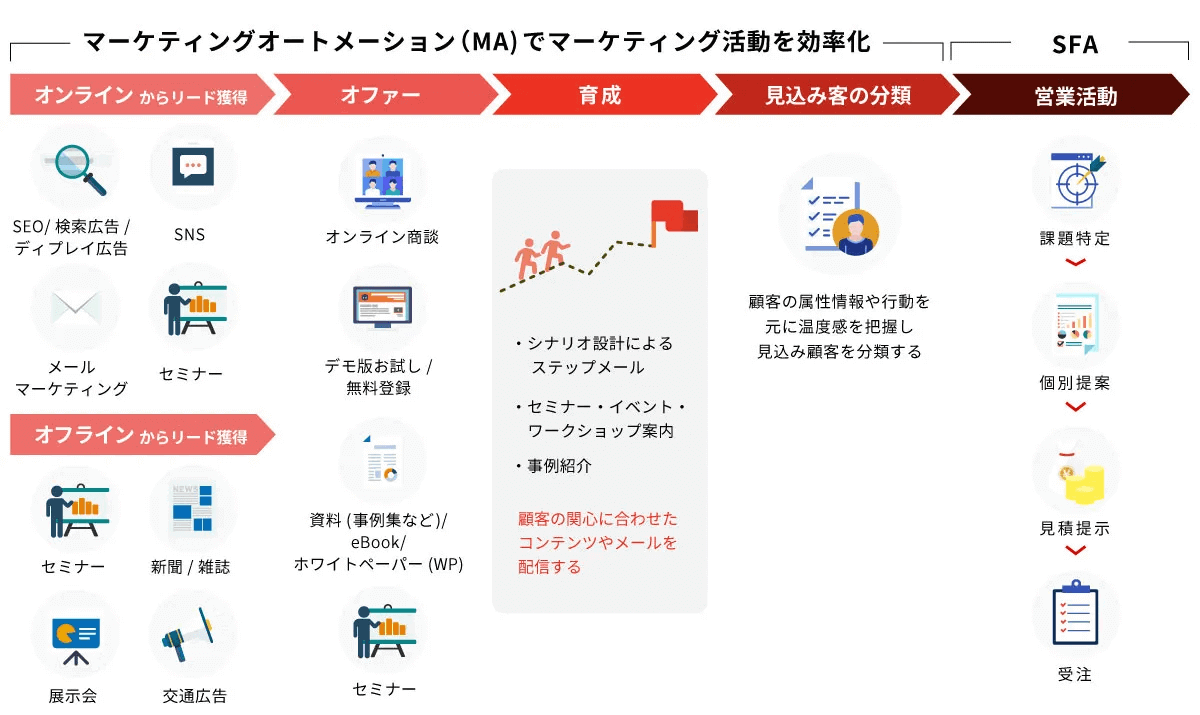

MAツール(マーケティングオートメーションツール)導入の検討

コンバージョン後の対応をすべて手作業で行うのは、手間も時間もかかります。特に、リード数が多くなると、対応漏れや優先順位の判断が難しくなるため、MAツール(マーケティングオートメーションツール)の導入を検討する企業が増えています。

MAツールを使えば、ユーザーの行動に合わせたメール配信や、スコアリングに応じた営業アプローチの自動化が可能です。必要としているタイミングでアプローチして、次の行動を促せる点も大きなメリットです。はじめて導入する場合は、機能がシンプルなツールからスタートすると取り組みやすくなります。

CV(コンバージョン)から顧客育成へ!MAツール「BowNow」

「使いこなせるか不安」「コスト面が気になる」といった方におすすめなのが、MAツール「BowNow(バウナウ)」です。国内シェアNo.1※で、現在14,000社以上に導入されている実績があります。

初心者でも安心のシンプル設計

BowNowは、「使いやすさ」と「成果の出しやすさ」にこだわったMAツールです。独自のABMテンプレートを活用することで、複雑な設定を簡略化しているため、MAの初心者はもちろん、マーケティングと営業を兼任している担当者でも無理なく使いこなせます。コンバージョンで獲得した見込み顧客は自動でリスト化され、育成のプロセスにスムーズに移行できます。

無料プランで手軽にはじめられる

「まずは試してみたい」という方には、無料ではじめられるフリープランがおすすめです。基本機能がしっかり備わっているので、自社との相性を確認しながら導入の判断ができます。必要な機能だけを選んで課金できる料金体系のため、コストを抑えながら運用可能です。

導入後も安心のサポート体制

導入後の支援が手厚いのもBowNowの強みです。カスタマーサクセスチームが、電話・メール・チャットを通じて、運用に関する悩みや課題を丁寧にサポートします。さらに、動画や勉強会などのコンテンツも充実しており、MAがはじめての方でも安心して使い続けられます。

※出典:株式会社DataSign「DataSign Webサービス調査レポート 2025.7」

詳しくはこちら:MAツール『BowNow(バウナウ)』公式サイト

詳しくはこちら:他社MAとBowNowの違い

まとめ

CV(コンバージョン)はWebサイトのゴールではなく、ビジネス成長の起点です。まずは、自社に合ったコンバージョン目標を明確にし、現状のコンバージョン率を把握することからはじめましょう。そのうえで、ターゲット設定や導線の見直し、入力フォームの改善といった施策をひとつずつ進めていくことが成果につながります。

さらに、獲得後の対応や顧客育成の視点を取り入れることで、成果はより安定し、売上にもつながりやすくなります。必要に応じて、MAツールの活用も視野に入れながら、継続的な改善を積み重ねていきましょう。「まずは手軽に試してみたい」という方は、BowNowのフリープランをぜひ活用してみてください。

『【3,500ダウンロード突破!】BtoBマーケティング知識大全』をダウンロードする

以下のステップに沿ってフォーム入力することで、資料ダウンロードいただけます。

この資料でこんなことがわかります!・BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ・デマンドジェネレーションとはなにか ・リード獲得の施策にどういったものがあるのか・顧客育成やMAツールの基本

監修者

クラウドサーカス株式会社 石本祥子

新卒でコンサルティング会社に営業職として入社。3年で営業所長代理を経験後、ベンチャー企業を経て、クラウドサーカス社にマーケティング職として入社。

営業とマーケティング、いずれの経験もあることを活かし、クラウドサーカス社が提供しているMAツール『BowNow』において、マーケティングと営業に関するメディアの監修を含む、Webマーケティングの全域を担当している。