リブランディングとは?進め方や事例、成功のポイントを解説

リブランディングとは、企業が今の時代に合わせて、ブランドのあり方を見つめ直すことです。会社の存在意義や目指す方向性をもう一度考え、それを社内外に伝え直すことで、ブランドの価値を高めます。この記事では、そんなリブランディングの基礎知識やブランディング・リニューアルとの違い、事例や進め方まで解説します。

3,500ダウンロード突破!

『BtoBマーケティング知識大全』

BtoB企業のマーケティングに必要な知識・ノウハウをこの一冊にまとめています。

まずは知っておきたい基礎知識から、BtoBマーケティングの全体プロセス、戦略の立て方から具体的な手法まで、全70ページの大ボリュームで徹底解説。

目次

リブランディングとは?

リブランディングとは、すでにあるブランドの考え方や伝え方を見直し、今の時代や顧客の変化に合わせて再構築する取り組みです。単なるロゴ変更やデザイン刷新にとどまらず、企業の存在意義やブランド戦略そのものを再定義します。

重要なのは、既存のブランド資産(認知度や信頼感など)を活かしながら、いかにして新たな魅力を加えるか、ということ。ブランドを完全に壊すのではなく、これまで築いてきた価値を活かしつつ、再び選ばれるブランドへと進化させていきます。

ブランディングとの違い

ブランディングとは、会社・商品の「性格」や「魅力」を明確にして、それを社内外に浸透させる活動です。企業の方向性や存在意義を定義し、他社との差別化を図るために行われます。

リブランディングは、すでにあるブランドを再構築する活動です。時代の変化や顧客のニーズに合わせて、ブランドのあり方そのものや、見せ方・伝え方を見直します。ロゴやデザインといった表現だけを変える場合もあれば、ミッションやビジョンといったブランドの根本を見直す場合もあります。

| ブランディング | リブランディング | |

|---|---|---|

| 目的 | ブランドの軸を作り、他社との差別化を図る | 時代や消費者、企業の変化に合わせて、既存ブランドの価値を再構築する |

| 対象 | 新規ブランド | 既存のブランド |

| 具体例 | ブランドコンセプトやロゴの策定 | 企業のパーパスの見直し、ロゴやウェブサイトのデザインの刷新など |

| 実施のタイミング | 起業時、新商品・サービスの立ち上げ時など | 社会・市場の変化、企業成長に伴う見直し時など |

リニューアルとの違い

リニューアルは、リブランディングを達成するための手段の一つです。リブランディングはブランドの価値を再構築する戦略であり、その過程で、ロゴやウェブサイトの刷新、情報提供方法の更新などのリニューアルが行われます。リニューアルは部分的な改善に焦点を当てるのに対し、リブランディングはブランドの本質的な価値や位置づけを再定義する、より深い取り組みです。

| リニューアル | リブランディング | |

|---|---|---|

| 目的 | 見た目や機能を新しくする | ブランドの価値を再構築し、時代に適合させる |

| 対象 | ロゴ、ウェブサイト、商品パッケージ、店舗デザインなど | ロゴ、ウェブサイト、商品パッケージ、店舗デザインのほか、ブランドの考え方、パーパス、戦略など |

| 具体例 | ウェブサイトの使いやすさを改善したり、ロゴのデザインを現代的に変更する | 企業理念に基づき、顧客とのコミュニケーション全体を再設計する |

なぜリブランディングが必要?目的と得られる効果

リブランディングは、単なる見た目の変更ではなく、ブランドの価値や存在意義を見直す戦略的な手段です。ここではリブランディングの主な目的や得られる効果・メリットを紹介します。

市場競争力の向上

ビジネス環境は日々変化しており、競合の増加、顧客ニーズの多様化、テクノロジーの進化などの影響で、従来のブランド戦略は通用しなくなることもあります。こうした状況を打破する手法のひとつがリブランディングです。

|

事例:自動車メーカーのトヨタは、かつては「高品質・壊れにくい」といったイメージが強いブランドでした。しかし1990年代後半はハイブリッド車や水素エネルギー車の開発に注力。地球環境への配慮やカーボンニュートラルへの社会的要請に応じて、「環境にやさしい技術」をブランドの柱に据えています。 |

リブランディングを通じて、商品やサービスの魅力を再整理することで、自社の持つ強みが明確になり、新たなターゲット層・市場へのアプローチが可能になります。また差別化にもつながり、市場での競争力向上につながります。

組織活性化と顧客ロイヤリティの向上

リブランディングは、企業理念やビジョンの見直しを通じて組織の変革を促す効果もあります。企業の価値観が明確になり、社員の行動にも現れるようになると、顧客はその考えを理解し、共感しやすくなります。「この会社を応援したい」と感じ、ファンになってもらうことにもつながります。

こうした効果は、インナー施策に限らず、サービスや商品のリブランディングでも変わりません。いずれの場合も、企業の価値観を見直すことが、組織の活性化、ひいては顧客ロイヤリティの向上につながります。

|

事例:富士通は2019年にパーパス制定プロジェクトを開始。理念を刷新し、社員の共感を得るための取り組みを行いました。その結果、「社員の根底にパーパスを感じる」「以前と比べて風通しのよい社風になった」といった声が社内から上がるようになったほか、こうした取り組みを商談の場で紹介することで、顧客との新たな交流を深めることにも成功しています。 |

マーケティングの効率化

リブランディングでブランドの軸が定まると、「誰に・何を・どう伝えるか」が整理され、発信すべきメッセージに一貫性が生まれます。その結果、広告や広報の精度が高まり、マーケティング全体の効率化・ブランド力の強化につながります。

|

事例:無印良品(良品計画)は、1980年に「わけあって、安い。」というコピーからスタートし、時代の変化とともにブランドのメッセージを進化させてきました。45周年を迎えた2025年は「水や空気のように。」という新たなメッセージを展開。定期的にブランドメッセージの更新・発信を行うことでブランドの方向性を調整し、消費者からの共感や信頼を高めています。 |

こうした見直しは、商品開発や店舗デザインなどあらゆる施策に一貫性をもたらすほか、消費者の共感を呼び、新たなファンの獲得にもつながります。

3,500ダウンロード突破!『BtoBマーケティング知識大全』

この資料では、以下のことを紹介しています。 ✔ BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ✔ デマンドジェネレーションとはなにか ✔ リード獲得の施策にどういったものがあるのか✔ 顧客育成やMAツールの基本

リブランディングを検討すべきタイミング6選

リブランディングのタイミングを見誤ると、ブランド価値を損なうおそれもあります。大切なのは「今のブランドが、今の企業と顧客に合っているか」を冷静に見つめ直すことです。違和感を抱いた時点で、具体的な検討を始めてください。ここでは、リブランディングを検討すべきタイミングを6つ紹介します。

①経営体制を変更するとき

経営者の交代やM&A、経営統合などがあった場合はリブランディングの好機です。新しいビジョンに合わせて社名やロゴ、スローガンを見直すことで「新たなスタート」を印象づけられます。経営統合の場合は、それぞれの企業が持っているブランドイメージをどう融合させるかが重要。これまでの価値を尊重しながら、新しい方向性を示す役割として、リブランディングは大きな力を発揮します。

②事業内容の方向性が変わるとき

事業の軸や主力分野が変わる場合、これまでのブランドイメージではターゲットに響かなくなる可能性があります。たとえば、製造業から直接消費者向けのD2C事業に転換する場合や、BtoB企業がBtoC市場に参入するケースなどが該当します。提供する価値の本質が変わる際は、ブランドの再定義が必要です。

③環境変化により従来のブランドが通用しなくなったとき

政治や経済、社会の価値観の変化、技術の進歩などで、これまでのブランド表現やコンセプトが時代遅れになった場合、リブランディングで現代の文脈に合う新しいブランドイメージを打ち出すのも効果的です。企業の存在意義や方向性を明確に示し直すことで、ブランドが再び注目を集めるきっかけになります。

④顧客との認識にズレがあると感じたとき

ブランドが発信しているメッセージと、顧客が実際に感じている印象にギャップがある場合も、リブランディングのタイミング。たとえば、「品質重視」のブランドを自認しているにもかかわらず、顧客は「価格が安いだけ」と受け取っている場合です。このようなズレを放置すると、ブランド力が低下し、顧客離れや競合への流出を招きかねません。早めの対策が大切です。

⑤ブランド成長が鈍化・停滞しているとき/周年を迎えたとき

ブランドが一定の認知を得ると、成長が頭打ちになることがあります。広告を打ってもブランドの想起率が伸びない、認知はされているが選ばれないという状況は、リブランディングのサインかもしれません。特に競合との差別化が曖昧になっていると、価格競争に巻き込まれる可能性が高くなります。ブランドの根本的な見直しによって、独自の価値を再定義し、再成長のきっかけを作ることができます。

また、10年・50年・100年といった節目の年に合わせてリブランディングを行う企業もあります。これまでの歩みを振り返りながら、次の10年を見据える姿勢を示すには最適なタイミングです。

⑥海外展開など新市場を目指すとき

海外展開や新たな業界・業種への進出は、既存のブランドでは対応しきれないケースがあります。たとえば、言語や文化、価値観が異なる地域に進出する場合、ブランド名やロゴ、メッセージなどが現地で通じない・好まれないといったことも起こり得ます。こうした場合、ローカライズ戦略を取り入れたリブランディングが重要です。

国内での実績やイメージを活かしつつ、新しい市場に適したブランド設計を行うことで、グローバルな成長や新市場での認知獲得を促進できます。

リブランディングの進め方

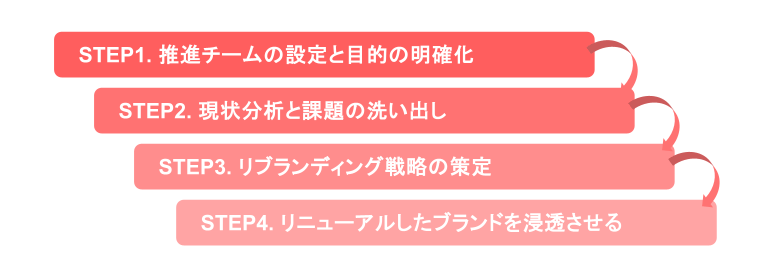

リブランディングを成功させるには、しっかりとした手順を踏むことが重要です。ここでは4つのステップで進め方を解説します。

ステップ1:推進チームの設置と目的の明確化

まずはリブランディングを担うチームを作ります。長期間にわたり企業の根幹を変えるプロジェクトのため、関係部署から多様な視点を持つメンバーを選ぶことが大切です。マーケティングや広報、人事など、多岐にわたる部署からメンバーを集めることで、さまざまな視点から意見を出し合えます。

|

ポイント

|

チームを立ち上げたら、リブランディングの目的を明確にしましょう。たとえば、「新しい市場を開拓したい」「若い世代にアピールしたい」など、具体的なゴールを設定します。この目的が、今後の判断基準になります。

ステップ2:現状分析と課題の洗い出し

次に、自社のブランドが今どのような状態にあるのかを客観的に分析します。社内のメンバーへのインタビューや、顧客へのアンケート、市場調査・競合他社の調査などを通して、ブランドの強みや弱み、社内外のズレを浮き彫りにし、改善すべき課題を洗い出します。

|

ポイント

|

ステップ3:リブランディング戦略の策定

現状の分析結果をふまえて、どのようなブランドを目指すのか、具体的な戦略を立てて、新しいブランドの方向性や指針を明確にします。戦略策定では、次に紹介する2つのポイントに加えて、SWOT分析やポジショニングマップなどの手法を活用し、競争優位の確立を行うことが大切です。大きな変化は既存のファンの離脱を招く場合もあります。ファンの信頼を裏切らないよう意識し、企業のミッションやビジョン(ブランドの核)は大きく変えず、まずは小さな範囲で時代や顧客ニーズに合った具体的な戦い方や提供価値の見直しを検討していきます。

|

ポイント

|

①ペルソナを設定する

新しいブランドのターゲットとなる顧客像(ペルソナ)を設定します。単に年齢や性別だけでなく、「どんな仕事をしているか」「休日はどう過ごしているか」など、生活習慣や価値観、購入動機まで深く掘り下げて設定することが大切です。このペルソナを基準に戦略やメッセージを調整し、ターゲットの心に届くブランドを目指します。

②ブランドの方向性を明確にする

ブランドの中心にある「なぜこのブランドが存在するのか(Why)」を再確認し、「どのように伝え、何を提供するか(How、What)」を見直します。

リブランディングでは、「Why」を変えることはめったにありません。変えるべきは、「どうやるのか(How)」や「何をするのか(What)」といった具体的な商品やサービス、コミュニケーションのやり方です。たとえば、ロゴやパッケージ、広告の表現を刷新したり、新たなサービスを加えたりすることが該当します。ブランドの軸をしっかり保ちながら、時代や市場に合わせて柔軟に変化させていくことが大切です。

ステップ4:リニューアルしたブランドを浸透させる

リブランディングは一度きりの施策ではなく、段階的に評価し調整しながら進めることが効果的です。すぐに結果が現れるものではありません。コツコツと続け、ときに方向性を修正しながら、長期的に取り組んでいきます。

|

ポイント

|

①社内向け(インナーブランディング)

新ブランドを浸透させる第一歩は、社内です。社員一人ひとりが新ブランドの意図や価値を理解し、自分の言葉で語れるようになると、説得力を持った外部への訴求が期待できます。社内報での告知やイベントの開催、ブランドブックの作成など、さまざまな方法で社員の理解を深めましょう。社員が新ブランドに共感し、自発的に行動してくれる組織を育むことが、リブランディング成功への近道です。

②社外向け(アウターブランディング)

社内への浸透と並行して、社外への発信も進めます。ウェブサイトの刷新やロゴ、名刺、ユニフォームなどのデザイン変更、広告やSNSを通じた情報発信など、さまざまなチャネルを活用して新しいブランドイメージを伝えます。全てのコミュニケーションに一貫性を持たせ、新しいブランドの世界観を顧客に正しく届けることが大切です。

3,500ダウンロード突破!『BtoBマーケティング知識大全』

この資料では、以下のことを紹介しています。 ✔ BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ✔ デマンドジェネレーションとはなにか ✔ リード獲得の施策にどういったものがあるのか✔ 顧客育成やMAツールの基本

リブランディングで見直すべき5つの要素

ここでは、リブランディングを行う場合に見直すべき要素を解説します。

①ブランドの中核である理念(MVV)

理念(MVV:ミッション・ビジョン・バリュー)は、企業活動の土台となる考え方です。リブランディングではまず、会社として何を目的とし、どこに向かい、何を大切にするのかを明文化し直します。経営層が中心となって策定するのが一般的ですが、現場との意識の乖離を防ぐために、ワークショップなどを通じて社員の声を反映する取り組みも有効です。

経営理念が社内で共有されていなければ、ブランドの一貫性は保てません。方向性をそろえることで、顧客にも誤解なくメッセージを届けられるようになります。

②社名やロゴなどのアイデンティティ

社名やロゴは、企業を象徴する重要な情報です。印象に残りやすく、意味のある名称やデザインになっているかどうかは、見直しの大きなポイント。たとえば、会社の方向性やターゲット市場が変わった際、従来の社名では伝わらなくなることがあります。また、他国の言語でネガティブな意味に受け取られる名称であれば、海外展開の妨げにもなりかねません。

リブランディングでは、名称やロゴの変更だけでなく、関連する情報の修正作業も発生します。名刺、書類、広告、システムなど、すべての接点を統一的に整えることが求められます。

③商品ラインやサービス構成

市場や顧客ニーズの変化に対応するためには、提供している商品・サービス自体の見直しも検討します。たとえば、「中小企業向けだったサービスを大企業向けに拡張する」「現場の声を取り入れて機能を再設計する」といった施策が考えられます。もとからある良さを活かしながらも、新たな価値を加えることがポイントです。

ターゲット層の変更や、異なる価格帯の商品追加によって新たな市場を開拓することも、リブランディングの一環として有効です。

④視覚的要素

視覚的なデザインは、ブランドの印象を決定づけます。たとえば、カラーやフォントは、ブランドの性格を瞬時に伝える要素であり、ユーザーの第一印象を大きく左右します。リブランディングでブランドイメージを整えたい場合は、特に重視したい要素です。企業によっては、デザインだけでなく、そこに込められた意味やストーリー性を重視する傾向もあります。

⑤Webサイトやカタログなどコミュニケーションツール

リブランディングによって企業が伝えたいメッセージが変わった場合、それを届ける手段も合わせて見直す必要があります。特に見直したいのは、Webサイトやパンフレットなどの情報発信ツールです。

たとえば、経営理念を明確に打ち出す新しいトップページや、ユーザー行動をもとに設計した導線設計、さらには、ブランドの世界観を反映させたデザインなども見直す対象です。コミュニケーションツールは顧客との接点が多く、ブランドイメージの確立に大きくかかわる、ブランドイメージを支える重要な要素となります。

リブランディングの主な手法

企業がリブランディングを進める際は、目的や課題に応じて複数の手法を組み合わせることが重要です。単に見た目を変えるだけでなく、ブランドの価値やメッセージを内外に正しく伝えるための施策が求められます。ここでは代表的な手法を紹介します。

デザインやロゴの再設計

リブランディングの中心となるのが、ロゴやデザインの見直しです。ロゴは企業やサービスの顔であり、時代の変化や競合環境を踏まえて刷新されることが多くあります。デザインはブランドの世界観を視覚的に伝える役割を持つため、フォントや配色、パッケージやオフィス内装なども含めて統一感を図ることが欠かせません。

デザインを変える際は、誰に何を伝えたいのかを明確にしたうえで、社内外の関係者から意見を集めることが効果的です。競合他社の動向も確認し、差別化を意識した戦略的な構築を目指します。

発信方法の見直し

ブランドの言葉遣いやメッセージも重要な要素です。タグラインやスローガン、企業理念などを再検討し、ブランドの方向性とずれがないかを確認します。ユーザーに誤解を与えないよう表現を調整し、一貫性のある発信体制も整えます。

具体的には、ブランドガイドラインやトーンの基準を作成し、誰が情報を発信してもブランドイメージがぶれない仕組みを構築します。こうした見直しは社内外の信頼感の醸成に直結します。

広報・プロモーションの展開

リブランディングを広く知ってもらうためには、積極的な広報活動が欠かせません。プレスリリースの配信や記者発表会の開催、SNSでの情報発信は基本的な施策です。さらに、ブランドムービーや広告などのコンテンツ制作を通して、新しいブランドの魅力を具体的に伝えます。

この際、「なぜリブランディングを行ったのか」「どんな未来を目指すのか」を丁寧に伝えることが、ユーザーの共感や支持を得るポイントです。

社内への定着を狙ったインナー施策

リブランディングは外部への発信だけでなく、社員一人ひとりの理解と共感も大切です。社内キックオフイベントや研修、ワークショップを実施し、ブランドの理念や方針を体感してもらいます。また、ブランドブックの配布や社内報の刷新、オフィス空間の演出も効果的です。

こうした取り組みは社員のブランド理解を深め、行動や発信の質を高めます。結果として、外部に対しても一貫したブランドイメージを届けることにつながります。

リブランディング成功のポイント

リブランディングを成功させるには、既存のブランド資産を活かしつつ、新しい価値を築くバランス感覚が重要です。変化を恐れず、しかし丁寧に進めていきます。

既存のファンを大切にする

長年支えてくれたファンは企業にとって大きな財産です。リブランディングの際に彼らを軽視すると、信頼を失いかねません。既存のブランドの良さを残しつつ、新たな魅力を加える形で進めると効果的です。ファンの声を聞き、段階的に変化を伝えることが関係維持につながります。

統一感・一貫性を意識する

ブランドの印象を左右するのは、デザインやメッセージの統一です。ブランドのメッセージやビジュアルに一貫性を持たせることで、ブランドの世界観が強固になり、人の心に残るブランドへと成長できます。

社内外の発信にズレがあると混乱を招きます。ブランドガイドラインを整備し、誰が発信しても同じ方向を示せる体制を作ることが大切です。色や書体、トーンを一貫させるだけでなく、理念や価値観も共有しましょう。

3,500ダウンロード突破!『BtoBマーケティング知識大全』

この資料では、以下のことを紹介しています。 ✔ BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ✔ デマンドジェネレーションとはなにか ✔ リード獲得の施策にどういったものがあるのか✔ 顧客育成やMAツールの基本

リブランディングの良くある失敗と注意点

リブランディングにはリスクも伴います。失敗を防ぐには、長期的な視点や関係者への配慮が欠かせません。ここではよくある失敗や注意点を解説します。

短期的視点だけでは持続的な成果は出ない

話題づくりや売上の一時的な向上を狙ってリブランディングを行うと失敗しやすいです。ブランドは育てるものなので、効果は長期的に見なければなりません。変化後すぐに賛否が出るのは普通のことです。目先の結果にとらわれず、計画的に改善を続けることが重要です。

関係者への配慮不足がブランド価値の低下に

顧客や取引先、社員など関係者への配慮が欠けると、ブランドへの信頼を損なう恐れがあります。社会的な配慮を欠いた広告も炎上の原因になります。リブランディング時は相手の状況を理解し、慎重なコミュニケーションが求められます。

急な変革は逆効果になる可能性も

短期間で大きな変更を加えると、顧客や社員が混乱し、反発を招くことがあります。特に企業文化に深く根付いたブランドは、段階的な変化を心がけることが大切です。急ぎ過ぎず、関係者の理解を得ながら進めていきます。

タイミングを活かした積極的なPRが重要

リブランディングを発表した後の広報活動は積極的に取り組むことが大切です。待ちの姿勢では、拡散できるタイミングを逃してしまい、その後のブランド認知に大きな影響を及ぼす場合があります。

リブランディングしてすぐは、注目が集まる時期です。情報発信を強化し、メディアとの関係を築きながら認知度を高めるほか、イベントやSNSを活用して、なぜ変わったのかを丁寧に伝えることで、ブランドの理解と支持を得やすくなります。

リブランディング事例5選

BtoBからBtoC、SaaS企業や製造業まで、さまざまな企業のリブランディング事例を5つ紹介します。

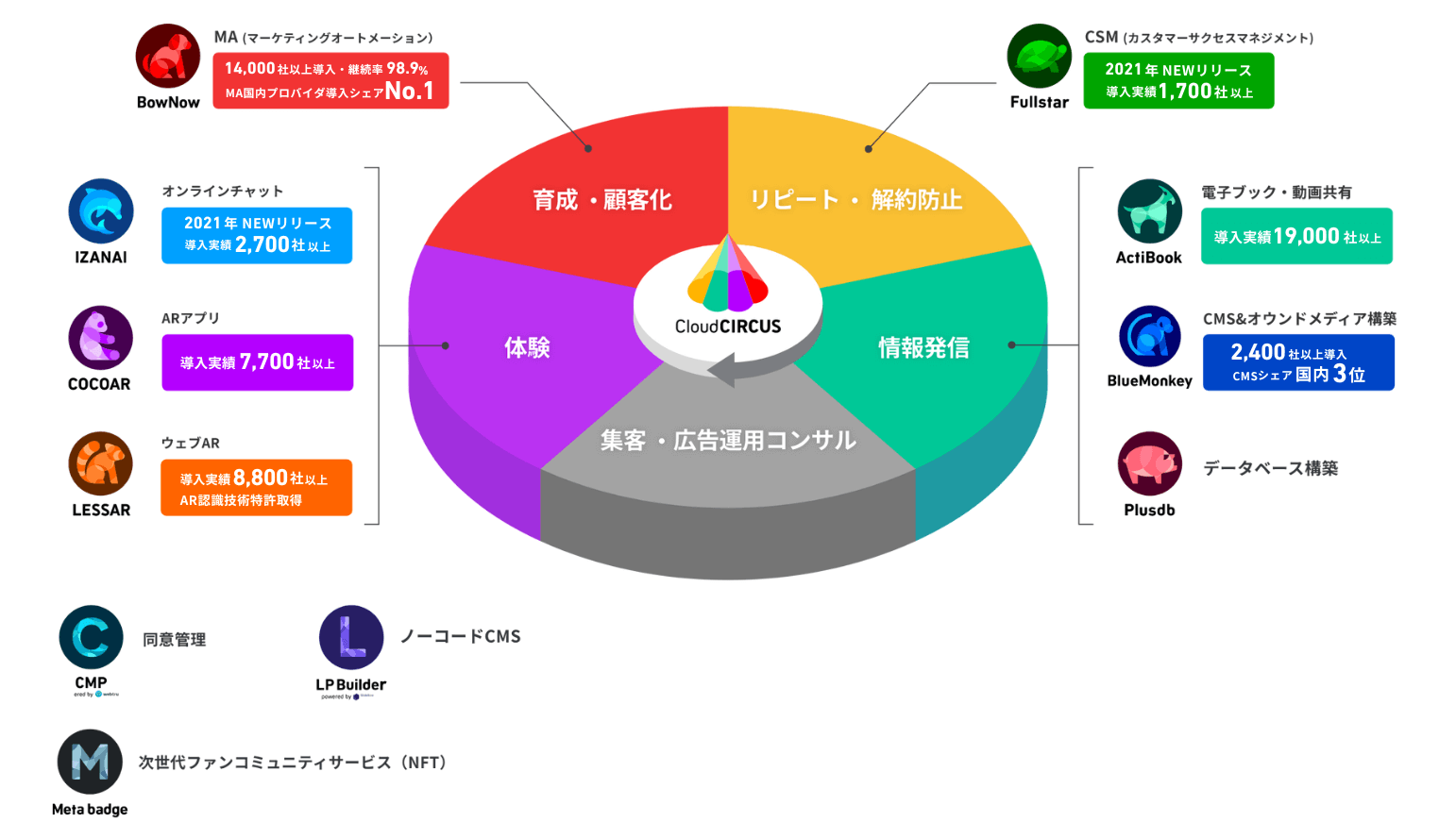

クラウドサーカス

クラウドサーカスは、マーケティングオートメーション(MA)やコンテンツ管理システム(CMS)といったサービスを提供しています。以前は業界内であまり知られていなかった「隠れたSaaS企業」でしたが、近年リブランディングに取り組み、存在感を大きく高めました。

リブランディングでは、ばらばらだった各製品を動物をモチーフとした「ブランドファミリー」としてまとめ、ひとつの統一した「傘」のブランドを作成。限られた予算を効率的に使い、ブランド全体の底上げを図る戦略により、部分的にスター商品をつくるのではなく、全体の価値を高めているのが特徴です。

また、テレビCMをはじめとするマス広告を投入し、幅広い認知を獲得することに成功しています。特に、ビジネス層に馴染みがあり信頼のあるタレントを起用し、印象に残りやすい内容にしたことで、ブランド名の検索数やサイト訪問数が大きく伸びました。テレビCMだけでなく、Web広告やSNSも使い分け、認知から興味、購買につながるマーケティングの流れを強化しています。

クラウドサーカスのリブランディングは、短期間で成果を出すためにスピード感を持って推進されました。社内外の関係者が情報を共有し、プロジェクトを効率的に回す仕組みを整えたことも、成功につながっています。

関連サイト:クラウドサーカス公式サイト

コプレック

コプレックは、1958年創業の精密板金加工企業です。グローバル化の影響で低価格競争に巻き込まれ、経営の方向転換が迫られました。その中で、働く現場と人への投資を重視する「工場を、誇ろう。」プロジェクトを2022年から展開し、注目を集めています。

このプロジェクトでは、長年の慣習やコスト優先の考え方を見直し、従業員が誇りを持てる環境づくりを目指しました。具体的には、毎日20分間の環境整備活動で工場の清潔さを保ち、青・赤・黄・灰色で工場全体の配色を統一し整理整頓を促進しました。

また、社員が自由に3DプリンターやAI研修を利用できる場を提供し、スキル向上を支援。トイレの改修や社員の写真集「Silver Book」制作で働く人の価値を可視化しました。

当初、社内の反発もありましたが、地道な努力で社員の意識が変化し、求職者数は2022年度比で約3.5倍に増加。グッドデザイン賞や日経クロストレンドBtoBマーケティング大賞のピープル部門部門賞も受賞しています。この活動は、製造業のネガティブなイメージを変える先駆けとして高く評価されており、地方の中小企業が持つ潜在力を示す好例とされています。

湖池屋

湖池屋は1962年に日本で初めてポテトチップスを量産化した老舗メーカーです。2016年に経営体制を刷新し、「新生湖池屋」としてリブランディングを開始しました。この取り組みでは、商品を低価格で競うのではなく、付加価値を高めたプレミアム商品へと転換しています。看板商品の「湖池屋プライドポテト」は、素材や製法に徹底的にこだわり、味やパッケージも一新して市場に強い印象を与えました。

また、顧客の声を反映させるため、SNSで積極的にコミュニケーションを図り、ECサイトも強化して消費者の需要に対応。こうした施策により、スナック市場全体の成長以上に売上を伸ばしました。

さらに、湖池屋はSDGsに関連した企画を進めており、海洋プラスチックの清掃活動や、売上の一部を森林保全に寄付するなど、商品を通じた社会貢献にも力を入れています。「プライドポテトJAPAN」プロジェクトでは、さまざまな地域と連携。畜産農家の応援、伝統文化や現代アートの振興などを精力的に行うことでファンを拡大しています。

伝統を守りながらも時代の変化に合わせて戦略を転換し、持続可能な社会づくりを融合させてブランド力を強化している事例です。

参照元:新生湖池屋プロジェクトストーリー

ツジセイ製菓

ツジセイ製菓は1986年に創業し、水族館や動物園、テーマパーク、駅や空港の土産物市場で多彩なお菓子を提供する会社です。同社は、新社長の就任を契機に、これまでの事業内容を整理し会社のイメージにふさわしいデザインやブランド戦略を構築するリブランディングを行いました。社名の露出強化、既存顧客の信頼向上、新規顧客へのアピール力強化、そして人材採用の改善も目的としています。

リブランディングでは「シュールなセンス」をテーマに掲げました。真面目すぎず、老舗らしい重厚感も避けつつ、絶妙なバランスで独自の世界観を打ち出しています。ロゴは単なる企業マークではなく、経営理念や歴史、未来の方向性を象徴する「お守り」として社員全員が理解できるものに作り直しました。これにより社員の誇りや結束力が高まっています。

さらに、ツジセイブルーと呼ばれる独自のブランドカラーを設定し、名刺や年賀状、封筒、ウェブサイトなどのデザインに一貫性を持たせました。特に年賀状は毎年異なるコンセプトを練り、企業の姿勢や文化を外部に伝える重要なツールとして活用されています。

こうした取り組みの結果、リブランディング後は求職者の応募数が大幅に増加。会社の本質が可視化され、消費者に響くメッセージを発信できるようになりました。

ショウワノート

ショウワノートは、1970年に発売した「ジャポニカ学習帳」を時代に合わせて大きくリニューアルしました。2025年11月より発売される「ジャポニカ学習帳(共生編)」は、40年に渡り親しまれてきた写真を使った表紙ではなく「共生」をテーマにしたイラスト表紙が採用されています。

このリブランディングは、単なる見た目の変更ではなく、教育の現場が詰め込み型から発想力を育む方向へと変化していることから、「子どもたちの学びをサポートするための進化」を意図して行われました。またロゴデザインも生き物のような有機的な形状に刷新されています。

ショウワノートといえば、「オトナジャポニカ」と呼ばれる大人向けノートの展開を行ったことでも注目を集めています。こちらはかつてのジャポニカ学習帳ユーザーである大人を対象に、新たな市場を開拓した事例です。表紙にはスヌーピーやミッフィー、ムーミンなどの人気キャラクターを採用し、デザインは知的でありながら懐かしさを感じさせるものに仕上げることで、大人の学習や仕事の場面でも使いやすい文具として受け入れられました。

この2つのリブランディングは、ブランドの強みを活かしながら時代にあわせてリニューアルし、新しい付加価値を生み出している事例です。多様な世代に愛されてきたジャポニカ学習帳の魅力を損なわず、現代のニーズに応える形で再構築しています。

まとめ

リブランディングは、企業や商品が新しい価値を築き、次のステージへ進むための重要な手段であり、ブランドの持つ魅力や目的を見直す大きな転換点です。正しいタイミングと戦略を押さえれば、市場での存在感を高め、長期的な成長を実現できます。大切なのは、変えること自体ではなく「なぜ変えるのか」という軸をぶらさず、一貫したブランド像を描くこと。リブランディングの必要性を感じたら、事例や進め方を参考に、これからの市場で輝き続けるブランドの未来を考えてみてください。

『【3,500ダウンロード突破!】BtoBマーケティング知識大全』をダウンロードする

以下のステップに沿ってフォーム入力することで、資料ダウンロードいただけます。

この資料でこんなことがわかります!・BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ・デマンドジェネレーションとはなにか ・リード獲得の施策にどういったものがあるのか・顧客育成やMAツールの基本

監修者

クラウドサーカス株式会社 石本祥子

新卒でコンサルティング会社に営業職として入社。3年で営業所長代理を経験後、ベンチャー企業を経て、クラウドサーカス社にマーケティング職として入社。

営業とマーケティング、いずれの経験もあることを活かし、クラウドサーカス社が提供しているMAツール『BowNow』において、マーケティングと営業に関するメディアの監修を含む、Webマーケティングの全域を担当している。