マーケティングコミュニケーションとは?役割や実践ステップ、代表的な手法を紹介!

マーケティングコミュニケーションとは、企業と顧客をつなぎ、商品やサービスの価値を伝えるための取り組みです。広告やSNS、イベントといった一見バラバラに見えるマーケティング活動も、戦略的に組み合わせることで互いに作用し、大きな成果につながります。

購買までのプロセスが複雑になり、情報があふれる今の時代は、ただの「売り込み」ではなく、信頼関係を育てながらファンを増やしていく姿勢が重要です。本記事では、マーケティングコミュニケーションの役割や目的、実践の流れ、代表的な手法をわかりやすく紹介します。

3,500ダウンロード突破!

『BtoBマーケティング知識大全』

BtoB企業のマーケティングに必要な知識・ノウハウをこの一冊にまとめています。

まずは知っておきたい基礎知識から、BtoBマーケティングの全体プロセス、戦略の立て方から具体的な手法まで、全70ページの大ボリュームで徹底解説。

目次

マーケティングコミュニケーションとは?

マーケティングコミュニケーションとは、企業が商品やサービスの魅力を伝え、顧客に「気になる」「試してみたい」と感じてもらうための活動です。広告やSNS、メール、イベントなど方法はさまざまですが、一方的に発信するのではなく、相手の反応を取り入れながら行う点に特徴があります。

たとえば、SNSで見かけたアプリ紹介を「便利そう」と思ったり、メルマガのリンクを思わずクリックしたりした経験はないでしょうか。それもマーケティングコミュニケーションの一例です。

大切なのは、ターゲットがどの場面でどんな情報を求めているのかを考え、最適なタイミングで届けることです。難しい戦略を立てなくても、小さな工夫で成果につながるため、初心者でも取り組みやすい施策といえます。

「プロモーション」との違いを理解する

混同されやすい言葉に「プロモーション」があります。似ているようで、実は対象とする範囲が異なります。プロモーションは、広告やキャンペーン、SNS投稿など、商品やサービスを広めるための具体的な「手法」を指すことが多いです。一方、マーケティングコミュニケーションは、そうした手法をどう組み合わせ、顧客との関係をどう築いていくかまでを考える「設計」の部分まで含みます。

たとえば、新商品を告知する際に「Web広告を出す」と決めるのはプロモーションの領域です。それに対して、「どのターゲットに、どのタイミングで、どんな情報を届けるのか」を整理するのは、マーケティングコミュニケーションです。施策を個別に動かすのではなく、全体の流れを意識して組み合わせることで、より大きな成果につながります。

マーケティングコミュニケーションが重要視される理由

近年、マーケティングコミュニケーションはますます注目を集めています。その背景には、大きく3つの理由があります。

購買プロセスの複雑化

かつてはテレビCMや営業担当の提案で商品を知り、そのまま購入に進むケースが一般的でした。しかし今は、顧客が自ら情報を調べ、比較しながら意思決定するのが当たり前になっています。

特にIT業界では、導入前に複数のサービスをチェックし、口コミやレビューを確認し、料金や事例を見比べてから判断することが多いです。自分の関心から検索をはじめるため、企業が一方的に発信しても候補にすら入らない場合もあります。

だからこそ、検討段階ごとに必要な情報を整理し、最適な形で届ける工夫が必要です。マーケティングコミュニケーションは、複雑化した購買行動のなかで、自社製品を選んでもらうための手法として、求められるようになりました。

SNSによるコミュニケーションの向上

SNSの普及で、企業と顧客の距離は大きく縮まりました。以前は広告やプレスリリースといった一方向の発信が中心でしたが、今ではユーザーの声を直接拾い、やり取りを通じて信頼関係を築けるようになっています。

たとえば、サービスの感想を投稿したユーザーに企業がコメントを返すと、そのやり取りが他のユーザーの目にも入り、自然な広がりを生みます。また、新商品の情報をSNSで発信すれば、共感や口コミによって拡散され、広告以上の効果につながる場合もあります。

特に若い世代はSNSで情報を得ることが多く、そこでの印象が購買判断に直結するケースも少なくありません。若年層をターゲットとする企業にとって、SNSを取り入れたマーケティングコミュニケーションはますます欠かせない取り組みになっています。

アプローチ方法の多様化

従来はテレビや新聞といったマス広告が主流でしたが、今ではオンライン広告、オウンドメディア、SNS、メール配信など、顧客にアプローチできる方法が大きく広がっています。さらに、ウェビナーや展示会といった体験型の施策も増えています。

選択肢が増えたことで、ただ露出を増やすだけでは成果につながりにくくなりました。大切なのは、自社の商品やサービスに合ったチャネルを見極め、目的に応じて組み合わせることです。

Web広告で認知を広げ、SNSで共感を得て、最後にイベントで体験してもらう流れを設計すれば、顧客との関係はより強固になります。マーケティングコミュニケーションは、このように多様化した手法を整理し、効果的に活用するために注目を集めています。

マーケティングコミュニケーションの主な目的と役割

ここからは、マーケティングコミュニケーションが果たす代表的な役割を整理していきます。

自社製品を多くの人に知ってもらう

まず基本となるのは、自社の製品やサービスをできるだけ多くの人に届けることです。いくら優れた商品であっても、存在を知られなければ選ばれることはありません。

広告やSNS、イベントといった手段を活用し、まずは「知ってもらう」段階をつくることが大切です。特に、まだ必要性を感じていない潜在層には、単に目に触れるだけでなく「記憶に残る」アプローチが求められます。製品の魅力をシンプルに伝えることで理解が深まり、後の購買行動へとつながります。

購買意欲を高める

認知してもらった後は、購入を検討してもらう段階です。多くの消費者は複数の商品を比較し、口コミや事例を参考にしながら選択します。その過程で情報が不足していたり、競合の印象が強ければ、自社が候補から外れてしまうこともあります。

そこで役立つのがマーケティングコミュニケーションです。導入後のメリットを紹介するコンテンツを発信したり、問い合わせ後に有益な情報をメールで届けたりすれば、理解をさらに深めてもらえます。適切なタイミングで接点を持つことが、購買意欲を高め、自社を選んでもらう決め手になります。

顧客との信頼関係を築く

購入が一度きりで終わるか、それとも継続的な関係に発展するかは、その後のコミュニケーション次第です。商品やサービスに満足してもらったうえで、定期的に情報を届けたり、手厚いサポートを提供したりすることで、顧客との信頼は強まります。

信頼関係が築ければ、再購入やアップセル(上位プランの利用)、クロスセル(関連商品の購入)へと広がります。口コミによる新規顧客の獲得も期待できるでしょう。短期的な売上を追うだけでなく、長期的な関係を育てる視点が、安定した成長を生み出します。マーケティングコミュニケーションは、その基盤を支える重要な役割を担っています。

3,500ダウンロード突破!『BtoBマーケティング知識大全』

この資料では、以下のことを紹介しています。 ✔ BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ✔ デマンドジェネレーションとはなにか ✔ リード獲得の施策にどういったものがあるのか✔ 顧客育成やMAツールの基本

【実践】マーケティングコミュニケーションを設計する6ステップ

ここからは、実際にマーケティングコミュニケーションを組み立てる6つのステップを順番に見ていきましょう。

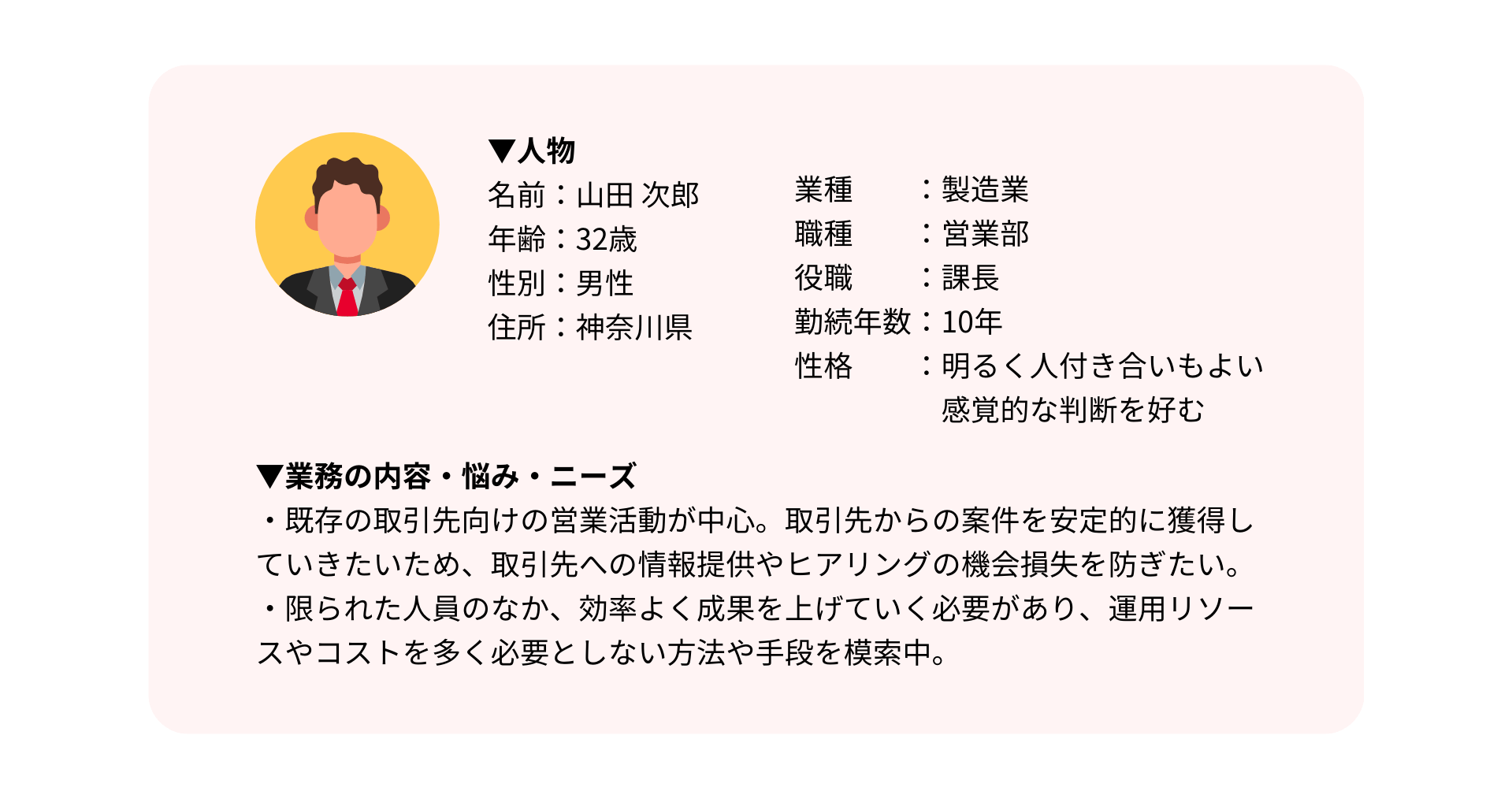

STEP1. ターゲットを決める

最初に取り組むべきなのは「誰に届けるのか」を明確にすることです。どれほど魅力的な商品やサービスであっても、ターゲットがあいまいでは効果的に伝わりません。年齢や職業、抱えている課題や価値観などの観点でユーザーを整理し、自社が注力すべき層を見極めましょう。

たとえば、ITサービスなら「新規導入を検討する中小企業の担当者」や「コスト削減を意識する30代の管理職」といった具体的なターゲット像を描くと、発信するメッセージや選ぶ手段が整理しやすくなります。

さらに、架空のユーザー像である「ペルソナ」を作成するのも有効です。ターゲット像をより鮮明に描くことが、心に届くコミュニケーションにつながります。

STEP2. 自社のポジションを確認する

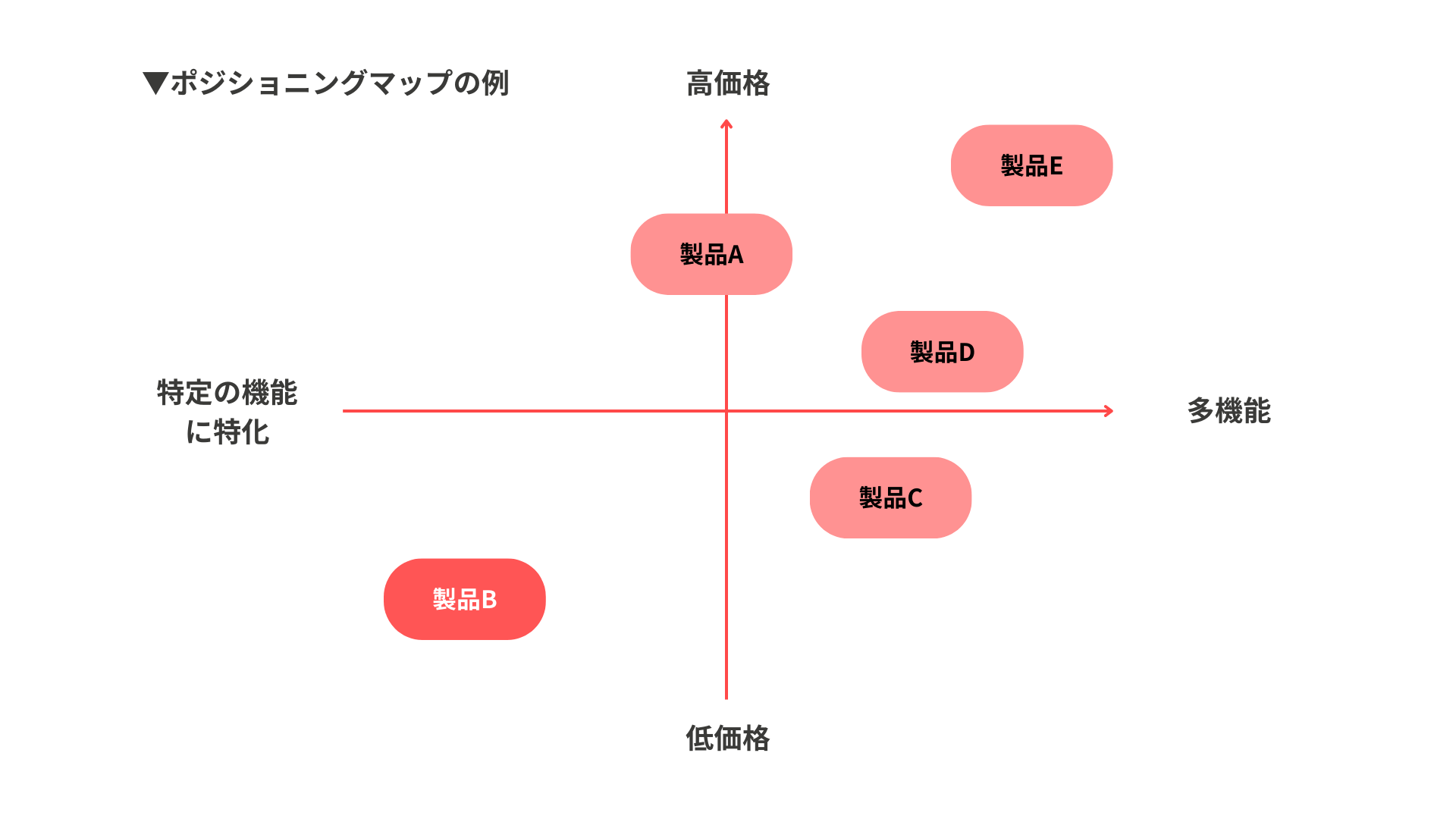

ターゲットが定まったら、次は自社がどの立ち位置でアプローチするのかを確認します。競合が多い市場では、どの視点で価値を伝えるのかを明確にしなければ埋もれてしまいます。

「高機能だが価格はやや高めのサービス」なのか、「シンプルで使いやすい低価格サービス」なのか。自社の立ち位置を整理しておくことが大切です。

分析には「ポジショニングマップ」を使うと便利です。X軸とY軸にユーザーが重視する基準(例:価格、品質、機能など)を置き、自社と競合をマップ上に並べることで、違いを視覚的に把握できます。

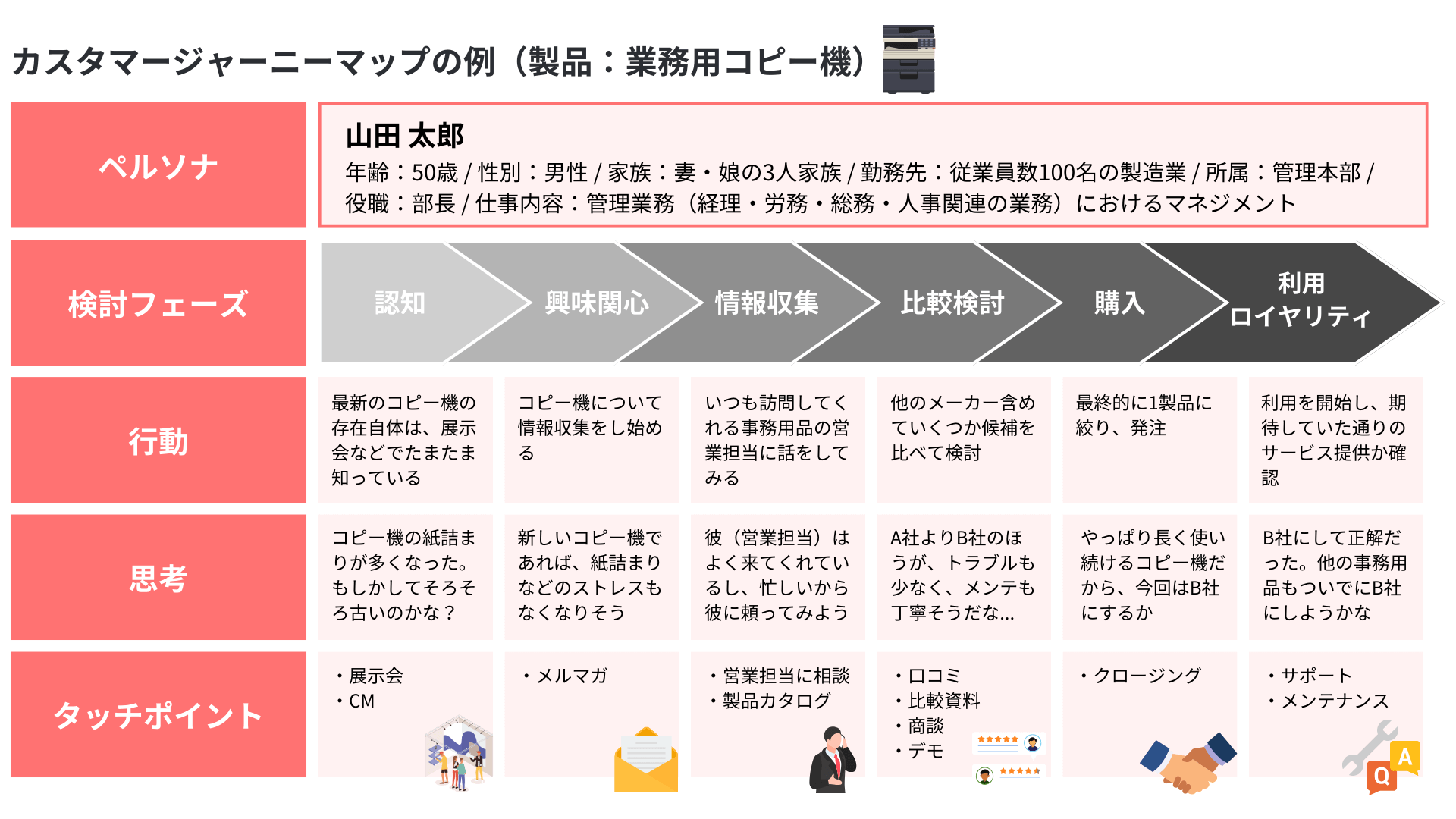

STEP3. カスタマージャーニーマップで可視化する

ターゲットとポジションが固まったら、次はユーザーが購入や利用に至るまでの流れを整理します。ここで役立つのが「カスタマージャーニーマップ」です。ユーザーが「認知」から「検討」「購入」へ進むプロセスを時系列で書き出し、それぞれの段階でどんな気持ちになり、どんな行動を取るのかを整理していきます。

たとえば「情報収集の段階では比較サイトをよく見る」「導入直前には成功事例を確認したい」といった流れです。こうして可視化することで、どのタイミングで何を届ければよいかが明確になります。感覚に頼るのではなく、行動を地図のように整理することで、実行しやすい設計につながります。

STEP4. 施策を決定する

ターゲットやポジションが整理できたら、次は具体的な施策を決めます。マーケティングコミュニケーションには多くの手法があるため、目的に合わせて最適なものを選びましょう。新規顧客に幅広く知ってもらいたいなら広告やPRが有効ですし、既存顧客との関係を深めたい場合はメール配信やイベントが効果的です。SNSを活用すれば、拡散力を活かして認知度を高めることもできます。

ここで重要なのは「やりたい施策を選ぶ」のではなく、「目標達成に必要な施策を選ぶ」という視点です。予算やリソースと照らし合わせながら、短期的な効果を狙うのか、長期的にブランドを育てるのかを意識して選ぶことで、ブレのない取り組みにつながります。

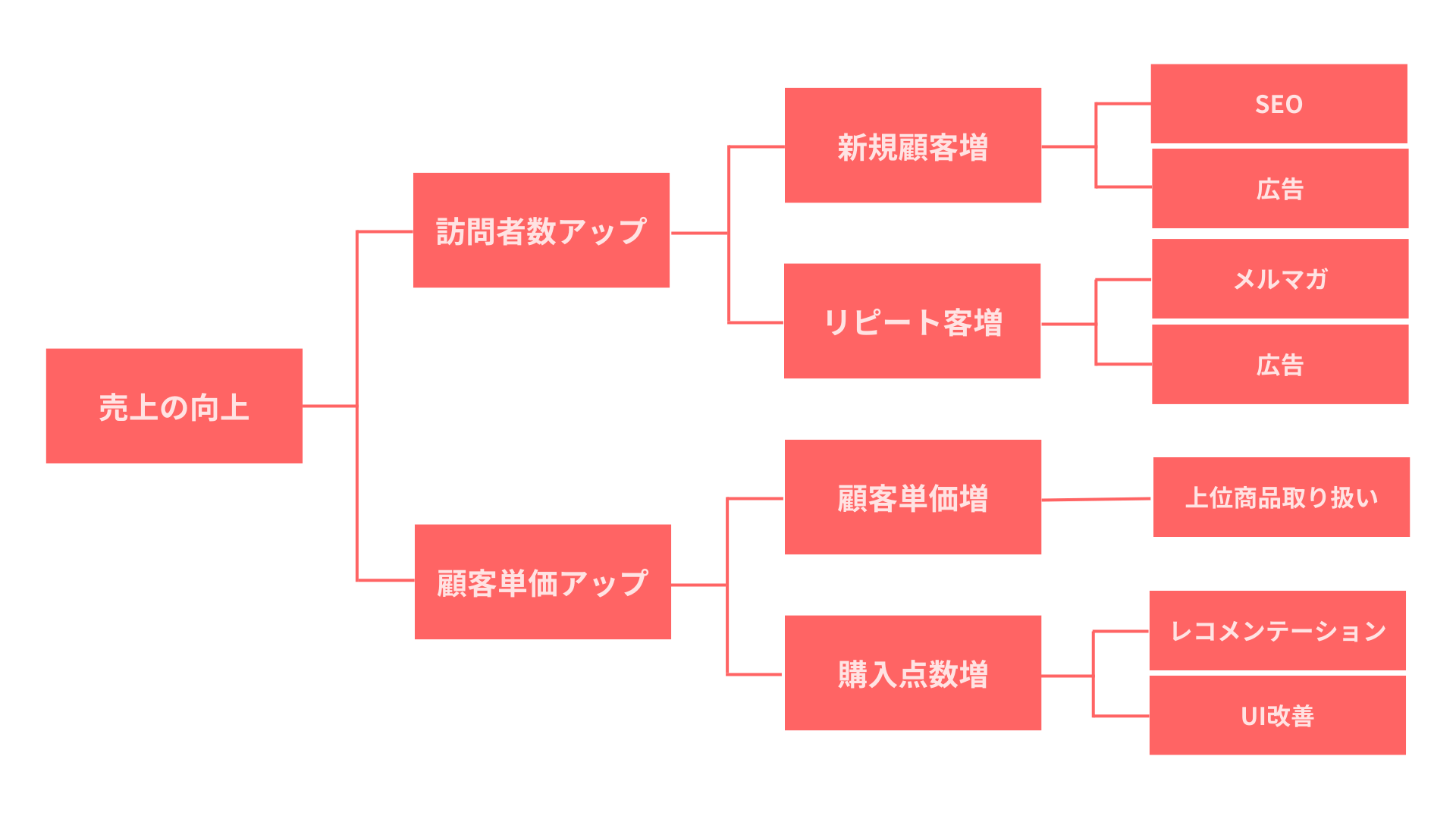

STEP5. KPIを明確にする

施策を実行する前に、成果をどう測るかを決めておきましょう。その指標となるのがKPIです。KPIは、最終目標であるKGIを達成するための「中間目標」であり、ゴールに向けて正しく進んでいるかを確認する基準になります。体系的に整理したものは「KPIツリー」と呼ばれます。

たとえば、SNSを通じて製品サイトへの流入を増やす場合は「投稿の閲覧数」や「リンクのクリック数」といった数値を追いかけます。こうした指標を数値で可視化しておけば、「順調に進んでいる部分」と「改善が必要な部分」が明確になります。感覚ではなく、データをもとに判断できるようにしておくことで、実行後の改善がスムーズに進みます。

STEP6. 施策の実行と改善を行う

KPIを設定したら、いよいよ施策を実行します。思いつきで取り組むのではなく、これまでの設計を踏まえて進めることが大切です。期待した成果が出なかったとしても、数値をもとに「どの段階で離脱が多いのか」「どの施策が効果的だったのか」を振り返れば、改善のヒントが見えてきます。たとえば、広告のクリック率は高いのに問い合わせにつながらない場合は、ランディングページの内容に課題があるかもしれません。

原因を整理し、一つずつ改善を重ねることで精度は高まります。実行して終わりではなく、振り返りと改善を繰り返すことが、マーケティングコミュニケーションを成功させるポイントです。

代表的なマーケティングコミュニケーション手法9選

ここからは、マーケティングコミュニケーションの代表的な9つの手法を紹介します。

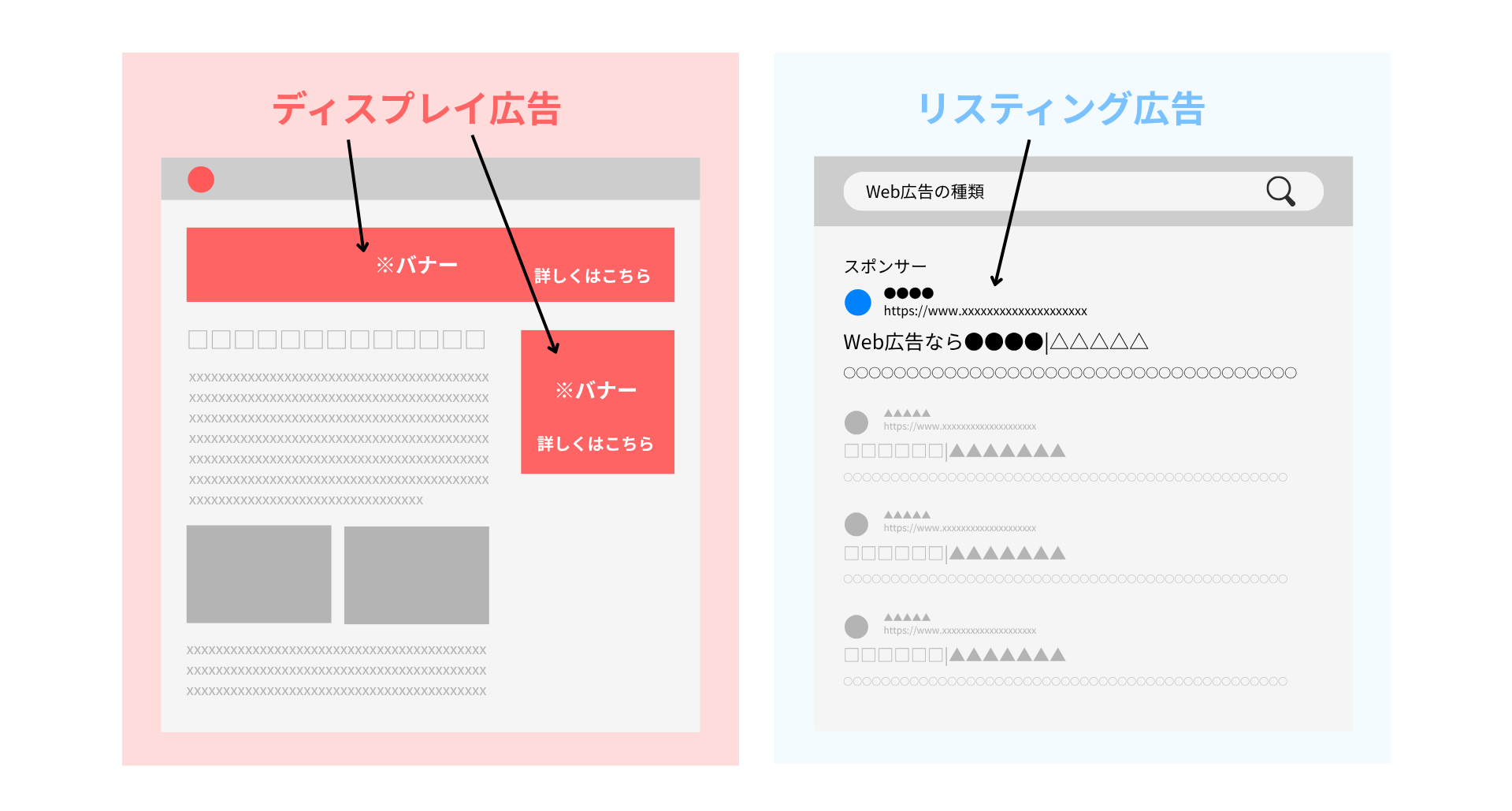

1.Web広告:Web上で効果を最大化する広告戦略

Web広告は、インターネット上で商品やサービスを広く知ってもらうための代表的な方法です。検索結果に表示される「リスティング広告」、Webサイトに掲載する「ディスプレイ広告」、SNSに表示される「SNS広告」など、種類は多岐にわたります。

大きな特徴は、ユーザーの行動データを活用してターゲットを絞り込める点です。「MAツールを探している人」「新規顧客獲得に課題を感じている人」といったニーズを把握して、効率的にアプローチできます。

たとえば、自社サイトを訪れた人に再度広告を表示する「リターゲティング広告」を使えば、検討中の見込み顧客にもう一度アプローチ可能です。配信後は数値をもとに改善できるため、費用対効果を高めやすいのもメリットです。目的やターゲットに合わせて形式を選べば、効率的に成果を得られます。

2.マス広告・交通広告:広範囲な認知獲得を目指す

テレビ、ラジオ、新聞、雑誌といったマスメディアを使った広告は、一度に多くの人へ情報を届けられる手段です。幅広い年代に商品やサービスを知ってもらう際に効果的で、ブランドへの信頼感を高める効果も期待できます。

さらに、電車やバスで目にする交通広告は、ビジネスパーソンや学生など、日常的に移動する人々に自然と接触できます。細かなターゲティングやリアルタイムの効果測定には不向きですが、大規模に認知度を広げたいときには有効です。特に、新商品の発売や企業ブランドの周知を目的とする場合によく活用されています。

3.メルマガ:見込み顧客や既存顧客との関係を育てる

メルマガは、登録ユーザーに直接情報を届けられる効果的な手法です。新商品の案内やキャンペーンのお知らせに加え、役立つノウハウや事例を定期的に発信することで、顧客との信頼関係を長期的に育むことができます。

BtoBでは購買までの検討期間が長いため、継続的な情報提供が信頼につながります。一方、BtoCではセールや新着情報をタイムリーに届けることで、購買を後押しできます。

配信後は「開封率」や「クリック率」を分析し、件名や内容を改善することで効果が向上します。ユーザーにとって価値のある情報を意識して届ければ、ただの宣伝ではなく「役立つ情報源」として認識してもらえるでしょう。

なかなかメルマガ配信まで手が回らないという企業には、MAツールの活用がおすすめです。一斉配信やステップメールの設定など、機能を活用すれば効率よくメール配信でき、ユーザーの行動に合わせて有益な情報を届けられます。

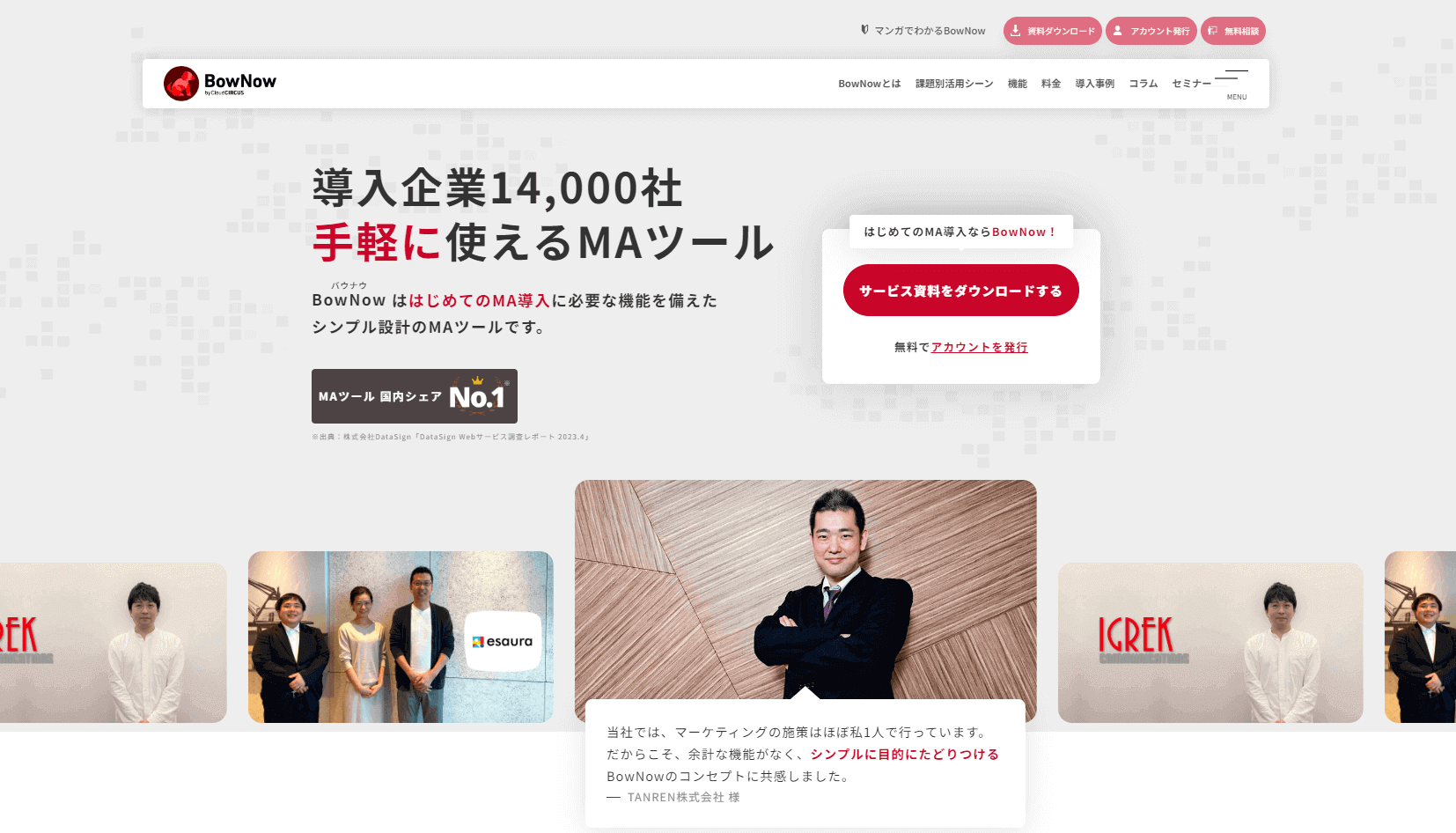

メルマガ配信を効率化できるMAツール『BowNow』

BowNow(バウナウ)は、「使いやすさ」と「成果の出しやすさ」にこだわったMAツールです。国内シェアNo.1※を誇り、14,000社以上が導入しています。

見込み顧客に最適な情報を届けられる

登録している顧客リストに連動してメール配信ができます。一斉送信はもちろん、条件で絞り込んだグループへの配信も可能です。たとえば「直近1か月で料金ページを訪れた人」や「問い合わせフォームまで来たユーザー」などを抽出し、ニーズに合わせた情報を届けられます。

無料プランで手軽にはじめられる

「まずは試してみたい」という方には、無料で利用できるフリープランがおすすめです。基本機能がそろっているので、自社との相性を確認しながら導入を検討できます。必要な機能だけを選んで課金できる料金体系のため、コストを抑えた運用が可能です。

導入後も安心のサポート体制

導入後の支援が手厚いのもBowNowの強みです。カスタマーサクセスチームが、電話・メール・チャットを通じて、運用に関する悩みや課題を丁寧にサポートします。さらに、動画や勉強会などのコンテンツも充実しているため、MAがはじめての方でも安心して使い続けられます。

※出典:株式会社DataSign「DataSign Webサービス調査レポート 2025.7」

詳しくはこちら:MAツール『BowNow(バウナウ)』公式サイト

詳しくはこちら:他社MAとBowNowの違い

4.SNSマーケティング:ユーザーと直接対話し、共感を広げる

SNSマーケティングは、X(旧Twitter)やInstagram、YouTube、TikTokといったソーシャルメディアを活用し、ユーザーと関係を深める方法です。広告のように一方的に伝えるのではなく、投稿やコメントを通じて双方向のやり取りができます。

商品の使い方を短い動画で紹介したり、ユーザーの質問に直接返信したりすると、ブランドへの親近感が生まれます。さらに、SNSは拡散性が高いため、共感を得られる投稿はフォロワー以外にも広がりやすいのが特徴です。ただし、サービスごとに利用者層や適したコンテンツは異なります。ターゲットが集まるプラットフォームを見極め、その特性に合った発信を行うことが成果を高めるポイントです。

5.オウンドメディア:コンテンツを通じて顧客と深くつながる

オウンドメディアとは、企業が自ら運営するWebサイトやブログのことです。サービスや業界に関連する記事を発信し、検索エンジンからの流入を増やすことで、見込み顧客と自然な接点をつくれるのが特徴です。

たとえば、「MAツールの選び方」や「導入事例」といった記事を公開すれば、情報収集段階のユーザーにアプローチでき、そのまま資料請求や問い合わせにつながる可能性も高まります。また、広告のように短期的で終わるものではなく、記事を継続して蓄積することで中長期的な集客につながるのも強みです。顧客との関係性を育てながら信頼を築ける手法として、多くの企業に取り入れられています。

6.イベント・展示会:直接体験を提供し、ニーズを把握する

イベントや展示会は、顧客と直接話せる貴重な機会です。来場者は商品やサービスを実際に体験できるため、理解が進みやすく、購入後のイメージも持ちやすくなります。

近年はBtoBを中心に、オンラインセミナーやウェビナーも一般的になりました。対面・オンラインを問わず、参加者の課題や期待を直接聞けるので営業活動にも役立ちます。名刺交換やアンケートを通して、見込み顧客の情報を収集できるのも大きなメリットです。ただし、準備や運営にはコストや人員がかかります。目的を明確にし、計画的に実施することが重要です。適切に運営できれば、信頼を深めながら新規リードの獲得につながります。

7.プレスリリース:メディアを通じ、企業活動の認知と信頼を得る

プレスリリースは、新サービスやイベント、調査結果などをメディア向けに発表する方法です。「PR TIMES」や「@Press」といった配信サービスを使えば、新聞やWebメディアに掲載される可能性があり、認知度を一気に高められます。掲載されるかどうかはメディア次第ですが、取り上げられれば客観的な評価となり、信頼度の向上にもつながります。

自社の取り組みを広く知らせるだけでなく、業界内での存在感を高める効果も期待できるのがポイントです。継続的に発信していけば、ブランド認知の強化にもつながります。

8.ダイレクトメール・チラシ:パーソナルな情報で購買を促す

ダイレクトメールやチラシは、顧客の自宅や企業宛に直接届けるアプローチです。既存顧客には「特別な案内」として送るケースが多く、クーポンや無料トライアルを添えると利用を促しやすくなります。

チラシは特定の地域に住む消費者にアプローチできるため、店舗型ビジネスやサービス業と相性が良いのが特徴です。地元密着の集客に強く、来店促進を狙う場面で効果を発揮します。紙媒体はコストがかかる一方、手元に残るため印象に残りやすいという利点もあります。

9.対面販売:対面で購買意欲を高め、関係を構築する

対面販売は、顧客と直接やり取りしながら商品やサービスを提案する方法です。店頭での接客、訪問営業、展示会での対話などが代表例で、顧客の反応をその場で確認し、提案を調整できるのが強みです。

直接のコミュニケーションは信頼関係を築きやすく、購買意欲を高める効果があります。さらに、顧客の課題や要望をヒアリングすることで、商品改善やサービス品質の向上にもつなげられます。

ただし、人件費や教育コストがかかるため、効率的な運用が必要です。近年はオンライン会議ツールを活用したリモート商談も増えており、対面とオンラインを組み合わせた運用が進んでいます。

まとめ

マーケティングコミュニケーションは、単なる情報発信にとどまらず、顧客の購買意欲を高め、信頼関係を育むための重要なプロセスです。自社の商品やサービスをどのように伝えるのか、顧客がどの段階でどのような情報を求めているのかを理解し、最適な手法を選ぶことが成果につながります。

SNSやオウンドメディアのように双方向でやり取りできるチャネルは、共感を育み、ファンづくりに大きく貢献します。まずはターゲットの設定や自社の立ち位置を整理し、小さな成功を積み重ねていくことが大切です。実践と改善を繰り返すことで、戦略全体の精度が高まり、マーケティング活動を着実に前進させられるでしょう。

『【3,500ダウンロード突破!】BtoBマーケティング知識大全』をダウンロードする

以下のステップに沿ってフォーム入力することで、資料ダウンロードいただけます。

この資料でこんなことがわかります!・BtoBマーケティングにおける、戦略やKPIの考え方 ・デマンドジェネレーションとはなにか ・リード獲得の施策にどういったものがあるのか・顧客育成やMAツールの基本

監修者

クラウドサーカス株式会社 石本祥子

新卒でコンサルティング会社に営業職として入社。3年で営業所長代理を経験後、ベンチャー企業を経て、クラウドサーカス社にマーケティング職として入社。

営業とマーケティング、いずれの経験もあることを活かし、クラウドサーカス社が提供しているMAツール『BowNow』において、マーケティングと営業に関するメディアの監修を含む、Webマーケティングの全域を担当している。