Webマーケティングとは?種類・進め方8ステップ・成功事例紹介

Webマーケティングとは、WebサイトなどのWeb媒体を中心に行われるマーケティングのことを意味します。

本コラムでは、Webマーケティングの全体像を知りたい方々に向けて、押さえておきたい基礎知識や、成果を出すためのWebマーケティングの進め方、成功事例までまとめてご紹介します。

これを読めば全てがわかる!

BtoBマーケティングハンドブック

BtoB企業の為のマーケティングハンドブックを作成しました。まずは知ってもらいたいデジタルマーケティングの基本知識と手法を68ページの大ボリュームでまとめております。

目次

- ①目的を設定する

- ②KGIを設定する

- ③ペルソナを設定する

- ④カスタマージャーニーを設定する

- ⑤ ①~④に合わせて施策を選定する

- ⑥KPIを施策に合わせて設定する

- ⑦施策の準備と実行

- ⑧データを収集・分析し、仮説を立てて改善する

- point1. 現実的な目標と戦略をたてる

- point2. 長期的な視点を持つ

- point3. 自社の状況に合った施策を選定する

- point4. コンテンツの質の確保

- point5. 分析・改善の徹底

Webマーケティングとは

Webマーケティングとは、WebサイトなどのWeb媒体を中心に行われるマーケティングを指します。マーケティングの目的である「自社商品・サービスの認知拡大や販売促進」を、Webをベースにより効果的に行うものです。

従来のマーケティングと異なる特徴を挙げるならば、行った施策の効果のほとんど全てを数値化できる点です。チラシやダイレクトメールなどオフラインの施策では、ユーザーの動きや効果を詳細に把握することは困難でした。一方、WebマーケティングではユーザーのWebサイト上での動きを追跡することができ、どのような経緯でWebサイトを訪れたのか、購入に至るまでにどのような行動をとっていたのかなどを、数値で確認することができます。このことによりWebマーケティングは、定量的な効果測定をもとにした施策の改善を行いやすいと言えます。

なぜ今Webマーケティングが重要なのか

Webマーケティングが重要視される背景には、日本国内でのBtoCのEC市場規模の拡大があります。とくに新型コロナの流行以降、パソコンやスマートフォンによるインターネット利用時間が増え、ECサイトの利用が拡大しました。

BtoBの製品購入やサービス契約についても同様で、これからの販促では各種のWebサービス、自社ホームページなどWebを活用することが多くの企業にとって必要不可欠となっています。

そもそもWebマーケティングの最大のメリットは、インターネットを通して全世界に向けて一斉に情報を発信し、アピールできることです。Webマーケティングの施策を行うことで、企業はユーザーに対して自社の商品・サービスについて理解を深めてもらい、魅力を的確にアピールすることができます。これにより、自社が作成したWebコンテンツに興味・関心のあるユーザー、つまり自社の顧客に将来なり得るユーザーを集客することができます。

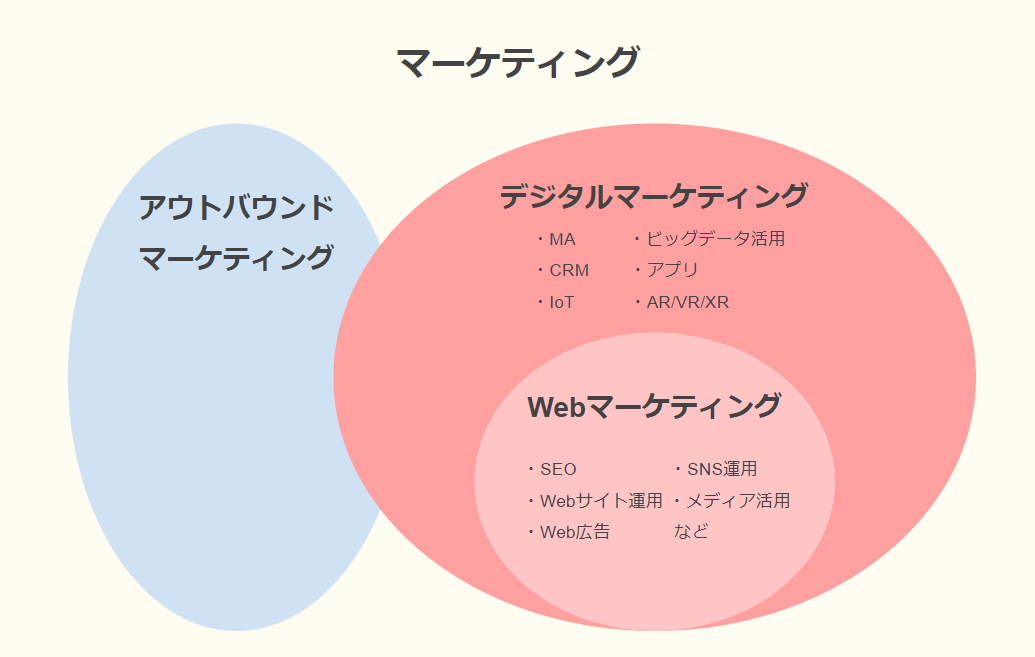

Webマーケティングとデジタルマーケティングの違い

Webマーケティングと混同されやすい概念に、デジタルマーケティングがあります。しかし、両社は相対する、もしくは異なる概念ではありません。Webマーケティングは、そもそもデジタルマーケティングの概念に内包されており、その一部であるとされています。Webマーケティングは、あくまでWeb媒体を活用したマーケティング施策であり、デジタルマーケティングはWeb媒体含め、その他のツールやデータも含めて扱うマーケティングであると、捉えておきましょう。

参考記事:デジタルマーケティングとは

Webマーケティングの施策の種類

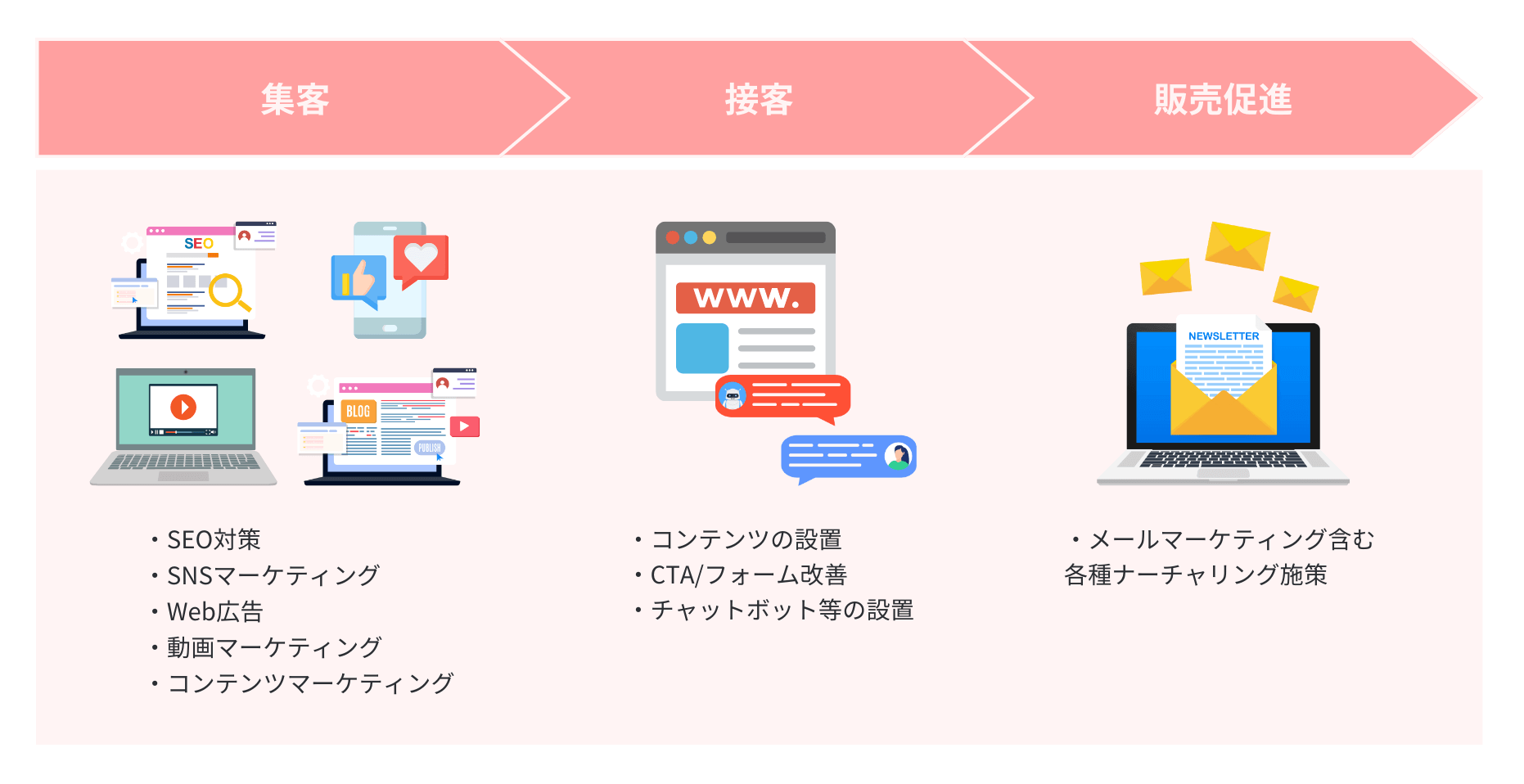

Webマーケティングの段階は「集客」「接客」「販売促進」の3つに大別されます。それぞれの段階に合う主な施策の種類は次の表の通りです。

①SEO(検索エンジン最適化)

SEOとは、「Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)」の略で、自社サイトがGoogleなどの検索エンジンによって上位に掲載されることを狙い、コンテンツを最適化することです。まずは検索上位に表示されることによりアクセス数がアップすることを目指しますが、最終的な目的はコンバージョン(購入やお問い合わせなど)や商談の数を増やすことです。

SEOはWebマーケティングの集客手法の定番のひとつです。社内のリソースを使ってコストを抑えながら取り組める点がメリットですが、その分、手間や工数がかかる点と効果が出るまでに時間がかかることがデメリットだと言えます。

②Webサイトの運営

自社あるいは商品・サービス等の紹介・説明をし、ユーザーが問い合わせや購入を行えるWebサイトを制作し、運営します。Webサイト運用での主な作業内容には次のようなものがあります。Webサイト運用ではサイトの保守・管理を行いながらユーザーのニーズに応えていくことが大切です。

- ドメインやサーバーの管理

- Webサイトに掲載するコンテンツの追加と更新

- ユーザーからの問い合わせやトラブルへの対応

- Webサイトの分析と改善

③Web広告

Web広告は、Web媒体上に出稿できる広告の総称です。Googleの検索結果に表示できるリスティング広告、Webページやアプリの広告枠に表示できるディスプレイ広告、SNSのフィード画面などに表示できるSNS広告など、様々な種類があります。「どういった層を獲得したいのか」によって適している出稿媒体が異なり、また最低限必要な予算も運用方針によって異なります。

以下は、代表的なWeb広告の種類と、それぞれの特徴の一覧です。

| 種類 | 概要説明 |

|---|---|

| リスティング広告 | ユーザーが検索したキーワードと連動し、自動的に表示される広告です。ユーザーの興味関心やニーズに合った広告が表示されるので、広告効果アップが期待できます。 |

| ディスプレイ広告 | Webサイトやアプリの広告枠に表示される広告で、潜在顧客にもアプローチできることが特長です。「バナー広告」とも呼ばれ、一般的に「画像+テキスト」もしくは「動画+テキスト」を組み合わせたバナーで表示されます。 |

| リターゲティング広告 | 過去にそのWebサイトを訪れたことのあるユーザーに対象を絞って広告を出す手法です。気になっている商品はあるけれど購買を迷っている人など、潜在顧客となる可能性の高いユーザーに絞り込んで広告を表示でき、繰り返しアプローチできるので、費用対効果が高い方法だと言われます。 |

| アドネットワーク広告 | 複数のWebサイトに広告を掲載するネット広告の手法です。通常、複数の媒体へ広告を出稿するには、それぞれのメディアとの契約が必要になるうえ、媒体ごとに異なる料金体系や入稿形式に合わせなければなりません。その点、アドネットワーク広告では広告の出稿を一社のアドネットワーク業者に一括して任せることができるので効率的です。 |

| SNS広告 | FacebookやInstagram、X(旧:Twitter)上に表示できる広告です。顕在層を獲得する目的でも活用でき、またセミナー集客といった潜在層を獲得する目的の施策の広告配信にも適しています。他の広告に比べ、ターゲットの設定を細かく行うことができ、BtoB企業でも運用しやすいです。 |

④SNSマーケティング

SNSマーケティングは企業の広告宣伝媒体のひとつであり、「ソーシャルメディアマーケティング」とも呼ばれます。

FacebookやTwitter、InstagramなどのSNSを活用し、拡散力の高さと「シェア」や「いいね」機能など利用者同士のつながりを利用することでより多くのユーザーに情報を配信することで商品の認知や販売を促進し、ブランド力の向上を目指します。

SNSを通じて企業とユーザーが直接コミュニケーションを取ることができるため、企業側からすると消費者の反応を把握しやすく、既存顧客だけでなく潜在層を含めた幅広いユーザー層に向けて情報を発信しやすいというメリットがあります。

⑤動画マーケティング

Youtubeなどによる動画コンテンツを活用し、自社や製品・サービスに関する情報を配信します。

一説によると、人間は視覚によって8割の情報を認識すると言われています。動画は静止画と比べて、ユーザーの視覚に対してより強く訴えかけることができるため、非常に有効なマーケティング施策として、BtoC・BtoB問わず取り入れられることが増えています。

動画の内容は、ターゲットの行動変容を促せるように、購買フェーズに合わせて設計する必要があります。例えば、興味関心層には「(製品やサービスに関連する)基礎知識の解説動画」や「ノウハウ動画」、情報収集層には「導入企業の成功事例インタビュー動画」、比較検討層には「製品の選び方やレビュー動画」「製品紹介動画」など、ユーザーの状況に合わせて提供します。

適切に制作・配信できれば高い集客効果を期待できる反面、動画の制作には手間とコストがかかる傾向にあります。そのため、自社で取り組もうとしている他のマーケティング施策との優先順位も考慮し、必要なタイミングで挑戦できると良いでしょう。

⑥コンテンツマーケティング

記事や動画、セミナーといったコンテンツを使用したマーケティング活動全般のことを指します。コンテンツは、基本的には「広告ではなく、ユーザーにとって価値のある情報」であることが求められます。コンテンツマーケティングをうまく活用できれば、新規顧客の獲得をはじめ、ブランディングにも効果があるなど、幅広く効力を発揮します。

コンテンツマーケティングの例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 服飾雑貨を扱う企業が、ライフスタイル全般を提案するマガジンを発行(読み物系雑誌から、Webメディアに掲載する記事まで)

- ITツールのベンダーが、自社の製品の価値を漫画を使って発信

- マーケティングの初心者に向けたセミナーの無料開催

本メディアを運営するクラウドサーカス社も、以下のような漫画コンテンツを作成し、自社製品について発信しています。

コンテンツマーケティングについては、以下の記事でも詳細を解説していますので、よろしければお役立てください。

⑦メールマーケティング

メールマーケティングとは、メールを用いたマーケティング活動のことを意味します。 保有する顧客リストに対してメールを送付することで、見込み顧客へのアプローチを行ったり、反応に応じたアクションを取ることで購買に近づける一連の活動を指します。主にSEO対策やWeb広告で獲得したリストへの、販売促進の施策として捉えるとよいでしょう。

せっかくWebマーケティングの施策で獲得したリストも、営業がフォローせずに放置していると、2年以内に約80%が競合の製品やサービスを購入してしまうということが、アメリカのアドバイザリー会社であるシリウスディシジョンの調査でわかっています。こういった勿体ない事態を防ぐためにも、メールマーケティングなどの施策も組み合わせ、見込み顧客を継続的にフォローしていきましょう。

関連記事:メールマーケティングとは

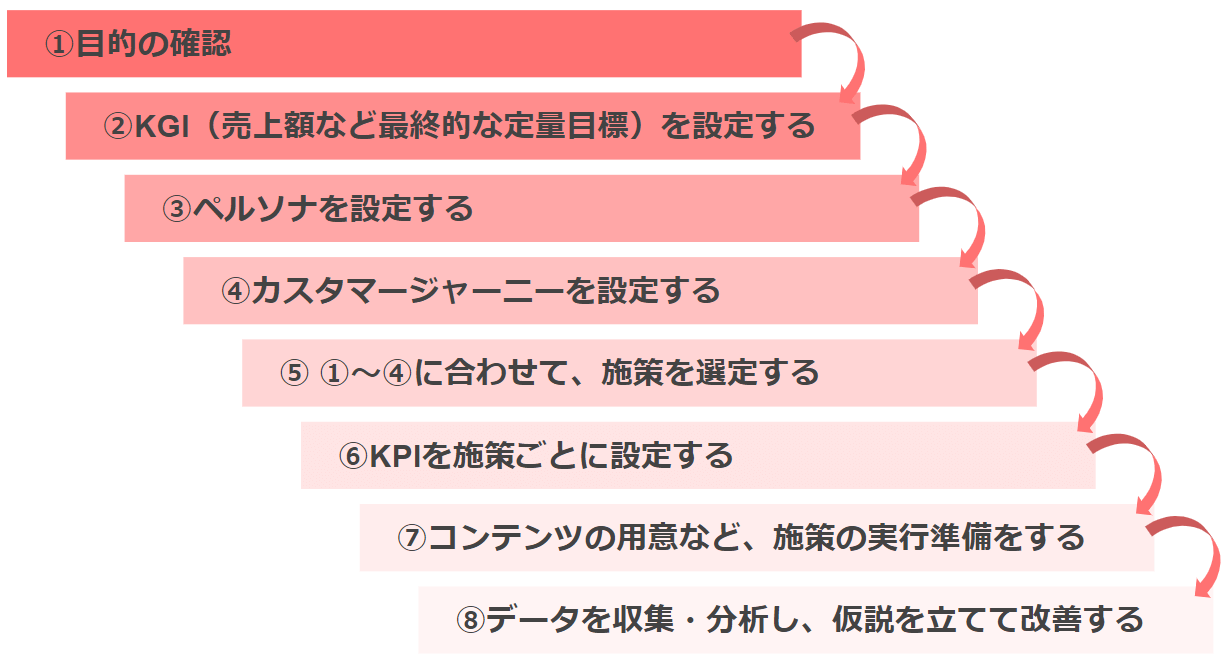

Webマーケティングの始め方8ステップ

Webマーケティングを始める際の手順や考え方について、概要を解説します。

①目的を確認する

最初に、Webマーケティングを通して何を達成したいかを考え、目的を設定します。たとえば、自社ブランドの認知拡大といった中長期的な目的であるのか、自社商品を購入してくれる見込み客の獲得といった短期的なものであるのか、関係者と議論を行い、言語化しましょう。初期の段階で、目的を明確に設定できていれば、戦略や施策を練るタイミングでのズレが生じにくく、仮に失敗したとしても目的に立ち返って軌道修正がきくため、成果も出やすくなるでしょう。

②KGIを設定する

設定した目的をふまえて、具体的なゴールを設定します。ここでいうゴールは、KGI、いわゆる一連の活動の最終目標を設定しておくようにしましょう。例えば「商品の月間売上を1.5倍にする」といった定量的な目標が望ましいです。目的に加え、KGIを具体的に設定できていると、一連の取り組みを通して、何の達成を目指しているのかよりわかりやすくなり、このあとのステップであるKPIの設計や、分析・振返りも行いやすくなります。

③ペルソナを設定する

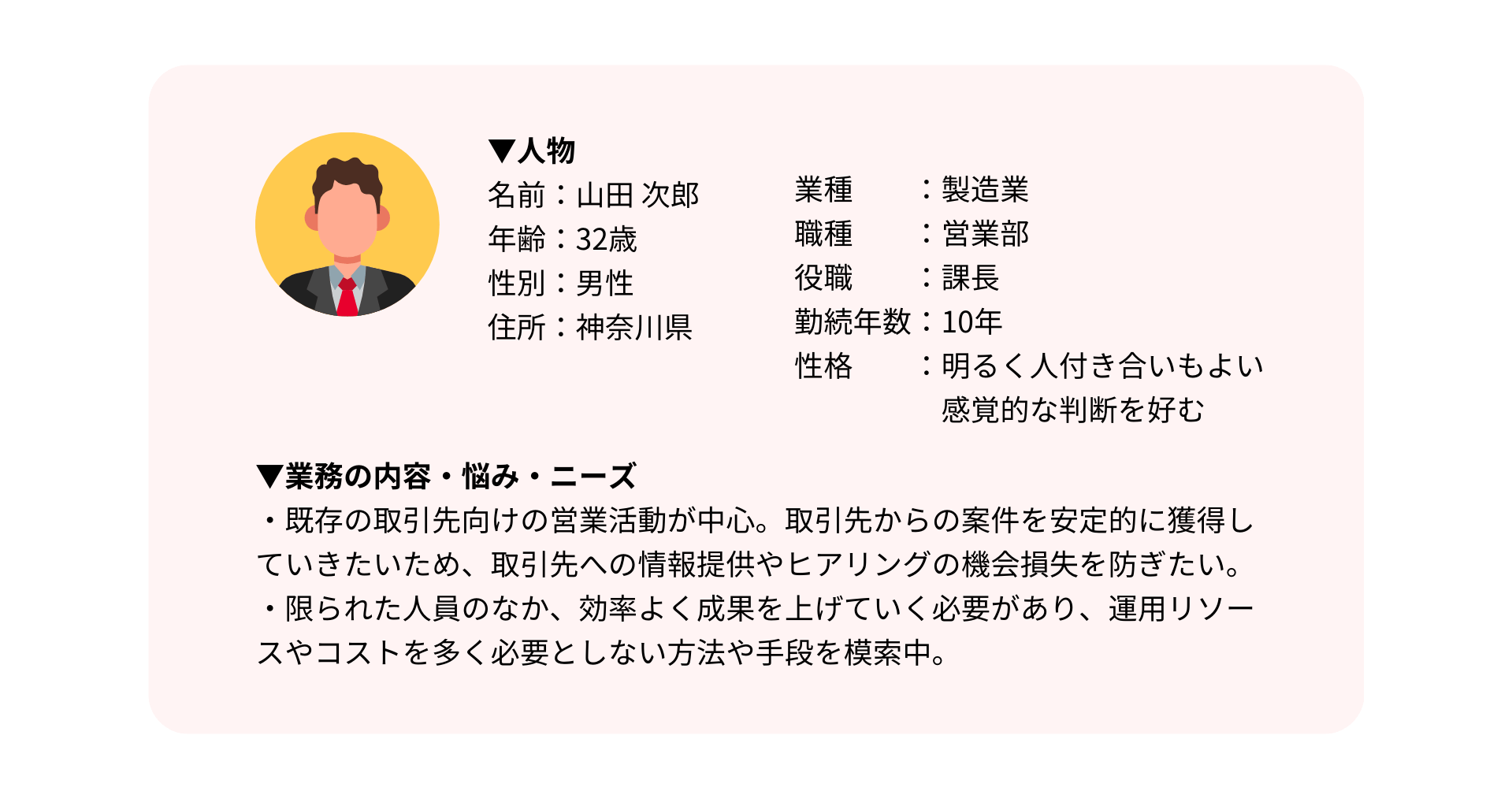

自社の商品・サービスを買ってくれるであろう顧客層を決めて、より効率的に販売促進などを行えるよう、売り込む対象を具体的に設定します。

年齢・性別・職業・居住地といった属性情報もちろん、その対象が潜在的に抱えていると考えられる悩みなど、詳細なものを設定します。いわゆる、ペルソナと呼ばれるものです。ペルソナが明確だと、ユーザーに響きやすいコンセプトや手段を選定しやすくなります。

参考記事:マーケティングで重要なペルソナとは?

④カスタマージャーニーを設定する

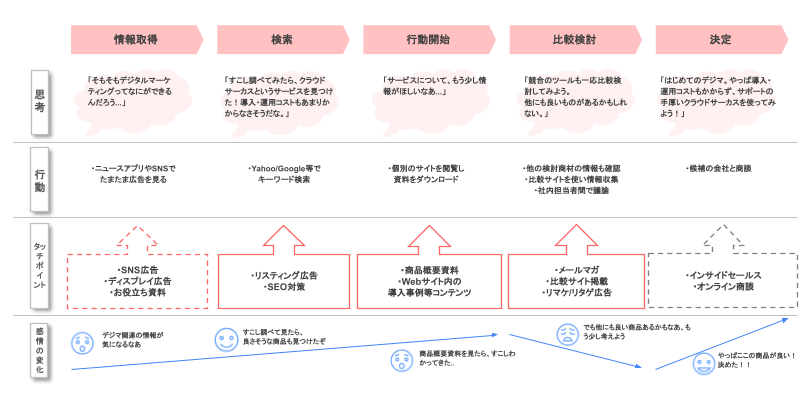

カスタマージャーニーとは、「顧客が、商品やサービスに興味・関心を持ち、購入や利用に至るまでの流れ」のことです。カスタマージャーニーを設定することで、顧客の多種多様なニーズや購入プロセスの詳細を可視化することができ、商品やサービスの訴求をより効果的に行うことができます。カスタマージャーニーを設定するにあたっては、社内の各部署にある顧客情報を集めるほか、ユーザーインタビューや市場調査を行うなどして顧客のニーズと購入プロセスを把握することが重要です。また、カスタマージャーニーは、顧客が購買に至るまでの自社との接点(施策)についても、可視化します。これによって、次のステップである「施策の選定」を行いやすくなります。

参考記事:カスタマージャーニーマップの作り方

⑤ ①~④に合わせて、最適な施策を選定する

④で設定したカスタマージャーニーを用いて、「どの施策」を重点的に強化していくのかを決めていきます。優先順位に困った際は、目的やKGIの達成に近い施策であることを軸にしながら、選定していくとよいでしょう。施策の種類については、後述にて紹介いたしますが、「施策が目的と化す」といった事態を避けるためにも、ここまでの流れは非常に重要です。

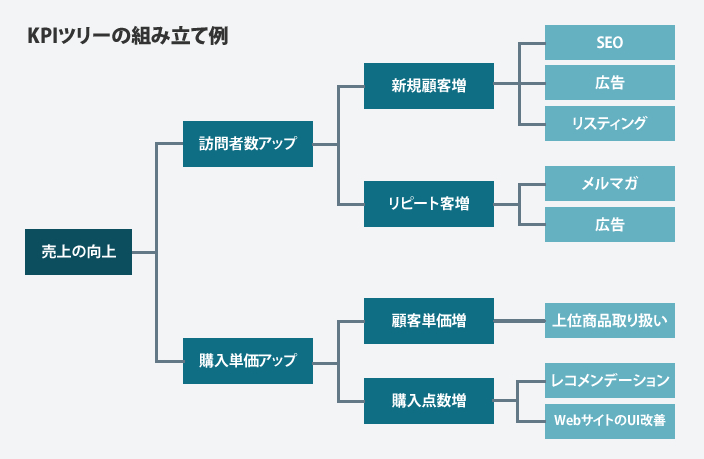

⑥KPIを設定する

KPIとはKey Performance Indicatorsの略で、ゴールを達成するための指標となるものを指します。たとえばECサイトの場合は、商品紹介ページのクリック数や購入率がこれに当たります。Webマーケティングにおいても、施策ごとに種類は異なりますが、抑えておくべきKPIがあり、また施策を効果的に実行していくためにも、設定は必要不可欠です。

上の図は、KPIの組み立て方の一例です。大目標であるKGIをもとに、小目標である複数のKPIが連なり、ツリー型を成しています。KPIには「アクセス数」や「お問い合わせ件数」といった具体的な数値、あるいは「Webサイトのページビューを〇〇〇以上にする」といった目標が設定されることが一般的です。特にMAツールを活用する際には、施策の効果検証をすることを見据えて、KPIは定量的かつ計測可能な数値を伴うものに設定しましょう。

⑦施策の準備と実行

施策の選定や、その施策のKPIの設定が完了したら、いよいよ施策の実行に向けた準備を開始します。Webマーケティングは手段によって用意すべきものが様々です。

例えば、Web広告を実施する場合には、出稿媒体を選定した後、代理店に業務を委託するしないに関わらず、配信サービスの設定や、広告の訴求軸の企画、キャッチコピーの立案、配信するバナーの作成など、いくつかの細かな業務が待っています。

工程が多いため、手間に感じる場面も多いですが、なにかを飛ばしたり手を抜いたりすると、Webマーケティングの場合、如実に成果に影響が出ます。議論や調整を行った上で、利用するサービスの設定や、コンテンツといった準備物の作成にあたるようにしましょう。準備が完了したら、施策を実行していきます。

⑧データの収集・分析し、仮説を立てて改善する

Webマーケティングの施策の立案にはデータの収集と分析が不可欠です。扱うデータには定量データ(数値化されるもの)と定性データ(数値化されないもの)とがあり、数値によるデータ分析を「定量分析」、消費者の声など数値で表せない質的なデータ分析を「定性分析」と言います。

Webマーケティングにおける定量分析は、例えばWebサイトの分析ツールである「Google Analytics」によるアクセス解析であったり、Web広告を利用した際の広告単価などの分析が該当します。定性分析では、インタビューや自由回答式のアンケート、SNS上の口コミなど、おもに言葉によるデータをもとに分析します。

定量と定性分析で、ユーザーのニーズや本音を把握したら、課題を抽出して改善策を検討します。さきに設定した目的が達成できているかどうかを確認しつつ、差異があれば埋めていきます。例えば、「そもそもWebサイトへの訪問者数が少ない」という課題が抽出できたら、SNSでの情報発信を強化したり、コンテンツ内容を見直したりすることで訪問者数の増加を見込めるでしょう。Webマーケティングは短期的に効果が見える手法ではないので、一喜一憂せずに冷静に課題の原因を分析しましょう。

Webマーケティングの成功ポイント5つ

Webマーケティングを成功に導くためのポイントを5つ紹介します。

point1. 現実的な目標と戦略をたてる

身近な例として、売上が直線的に右肩上がりで急拡大するような事業計画を見たことはありませんか?裏付ける根拠や、実行に移せる戦略があれば成り立つものですが、実際のところそうではない企業も多いのではないでしょうか。こういった計画は、ともすれば実行の途中で目標を下方修正するなど、事業にマイナスの影響を与えてしまいます。

Webマーケティングの目標や戦略の設計もこれと同じです。正しい知識やノウハウ、そして経験をもとにすれば、地に足がついた現実的な目標や戦略を設計することができ、事業の成長に堅実に貢献することができます。一方で、「なんとなくWebマーケティングについて理解している」「実務での経験も浅い」といった状況で、数字で証明ができない計画・戦略を立ててしまうと、すぐに実態との乖離を招きます。

Webマーケティングを通して、事業へプラスの影響を与えるためにも、目標と戦略は根拠を持って現実的なものを設計することをおすすめします。

point2. 長期的な視点を持つ

Webマーケティングは、リスティング広告など短期で成果が出る施策もありますが、SEO対策といった、期待している成果が出るまでに数年といった時間を要する施策もあります。そのため、長期的な視点で施策と向き合うスタンスと、長期の計画を策定し継続的に計測・改善していくスキルが必要です。

point3. 自社の状況に合った施策を選定する

例えば、「短期で顕在層からの問合せを獲得する必要がある」といった状況下で、成果が出るまでに数年単位で時間のかかるSEO対策は向いていません。Webマーケティングの施策にはそれぞれ特徴があるので、自社の状況に合わせて最適な施策を選ぶようにしましょう。

point4. コンテンツの質の確保

Webマーケティングでは、ユーザーから信頼してもらえる、満足度の高いコンテンツを常に発信し続ける必要があります。コンテンツの質が低くなると、顧客からの信頼や満足度が低下してしまい、そのあとの製品・サービスの購入に繋がらないといった事態を招くためです。

自社のターゲットを明確に定義し、彼ら彼女たちが必要とする情報を、適切なタイミングと量で発信できるよう、心がけましょう。

point5. 分析・改善の徹底

前述のように、Webマーケティングは、成果が出るまでに時間がかかる場合があります。また、成果が出るまでの過程においては、分析と改善が必要不可欠です。間違った判断を防ぐためにも、正しい方法を使用し仮説を立てたうえで、分析と改善を進めるようにしましょう。

Webマーケティングに有効なツール

①MA(マーケティングオートメーション)

MA(マーケティングオートメーション)は、顧客開拓におけるマーケティング活動を可視化・自動化してくれるツールです。見込み客をフォローしたいけれど人手不足で追い切れないといった悩みを持つ企業には特に最適なツールです。 有料のものと無料のものとがあり、現在では多種多様に開発・提供されています。

MAはリードナーチャリングの管理(一人ひとりの「見込み客」に対し、それぞれの検討段階に応じて必要な情報を提供し、購買ステップまで育成して最終的に「顧客」になってもらうこと)に活用すると良いでしょう。

②CMS

CMSとは、Contents Management System(コンテンツ・マネジメント・システム)の略で、HTMLの知識を持たない人でも簡単にWebページを作成・公開・更新できるツールです。Webマーケティング担当者は、新製品やキャンペーンといったタイムリーな情報を発信したり、アクセス解析結果を社内にフィードバックしてWebサイトの改善を実施するなど、Webサイトの更新作業を基本業務としてこなす必要があります。

また、Webサイトを更新・運用する以外に、お問い合わせ件数の効果測定や管理なども行う必要があります。CMSにはそれらをカバーする機能を備えたものもあり、Webマーケティング担当者の業務負担を軽くしてくれるでしょう。

③アクセス解析ツール

アクセス解析ツールはコーポレートサイト、ECサイト、オウンドメディアなど、自社が持つWebサイトへのユーザーのアクセス状況を分析するために使います。各社でよく使われているものにはGoogle Analytics(グーグル・アナリティクス)やGRCなどがあります。アクセス数だけでなく、Webサイトを訪れたユーザーがどのような行動をとっているかを把握し、分析することができます。これにより、Webマーケティング担当者はコンバージョン数(率)アップのためのWebサイトの改善施策を立案します。

Google Analyticsに関しては、使い方を解説したWebページや書籍も数多く出ています。しかし、自力で分析するのが手間だと感じる場合には、アクセス解析結果を自動的に分析して改善の方針まで立ててくれるタイプのツールを活用してみるのがおすすめです。

④ABテストツール

ABテストとは、おもにランディングページの改善施策(LPO)として用いられるマーケティング手法で、同じコンテンツの一部(キャッチコピー、カラーリングや画像の入れ方、ボタンの大きさなど)を変えて「パターンA、パターンB」を作り、どちらがよりユーザーの行動を促すかを比較することです。Webマーケティング担当者はABテストにより、コンバージョン向上のための効果測定を行うことができます。

上記で紹介したGoogle AnalyticsにもABテストの効果測定が無料でできる機能(ウェブテスト)があり、2つのWebページを比較するABテストを行えます。他に無料のABテストツールは多くなく、Google Analyticsを試したうえでさらに本格的なABテストをしたい場合は有料ツールを検討すると良いでしょう。

Webマーケティングの担当者とは

Webマーケティングの担当者は、Webマーケターとも呼ばれ、Webを活用したマーケティング施策の戦略設計や実務を担うひとです。施策には、Webサイトの改善やWeb広告の運用、SEO対策といった幅広い施策が該当します。

Webマーケティングに向いている人・求められる素養

Webマーケティングは、基本的に仮説を立て、データの分析をもとに検証を行い、施策の改善を行っていくため、数値を扱う仕事や仮説を立てて論理的にものごとを進めることが得意なひとに向いています。

また、Webマーケティングの領域は日々アップデートされることも多いため、自ら情報収集し継続的に学習することが求められます。

短期的に成果が出る施策もあれば、SEO対策など中長期で成果が出るような難易度の高い施策もあるので、強い忍耐強さも必要になるでしょう。

Webマーケティングの仕事内容

Webマーケティングの担当者の仕事内容は、以下の施策における戦略設計から実務まで多岐にわたります。前章の「Webマーケティングの施策の種類」にて、各施策の詳細を紹介しておりますので、合わせて参考にしてみてください。

|

・SEO(検索エンジン最適化) ・Webサイトの運営 ・Web広告 ・SNSマーケティング ・動画マーケティング ・コンテンツマーケティング ・メールマーケティング |

いずれも、アクセス解析をもとに、課題の発見から仮説立てまで行い、施策の実行後は分析・振返りまで行っていきます。アクセス解析は、Webマーケティングにおけるいずれの施策でも必須です。アクセス解析を正しく行うことができれば、Webマーケティングを通して会社の売上を上げるといったインパクトのある施策も適切に打てるようになるので、必ずマスターしておくようにしましょう。

Webマーケティングは未経験でもできるのか

Webマーケティングの担当者になることを、未経験から目指すことは可能であるものの、募集枠が限られており、未だ狭き門であることが多いです。

Webマーケターになるには、主に以下のような方法がありますので、自分のキャリアプランに合うものを選び、挑戦してみると良いでしょう。

- 最初から事業会社のWebマーケターの求人に申し込む

- 広告代理店の営業や運用担当者として就職し、スキルがついたらWebマーケターに転職

- 社内異動でWebマーケティングに携わる

「最初から事業会社のWebマーケターの求人に申し込む」という選択が、一番理想的に感じる方もいらっしゃると思いますが、もし難しい場合は後者の2つの選択肢を検討してみるのも良いでしょう。

Webマーケティングに必要な知識やスキル・資格

Webマーケティングに必要な知識やスキル、資格についてご紹介します。

必要な知識やスキルを習得する

Webマーケターに求められる知識やスキルは多岐に渡りますが、以下の基礎知識やスキルはベースとして求められますので、啓発すべき領域があれば身に着けるようにしましょう。

前提、これらは机上の勉強のみで習得することは非常に難しいので、「実務を通して習得する」ことを前提に考えておくと良いでしょう。

| 知識・スキル | 詳細 |

|---|---|

| マーケティングの知識 |

・マーケティング用語の理解 ・マーケティング全体の仕組みの理解 ・各施策における、Howの知識から成果を出すためのTips ・マーケティングにおけるKGIとKPIの立て方 |

| データ分析 |

・各種データ分析ツールの使い方 ・関数を使った分析手法 ・各種指標の理解 |

| Webに関する知識 |

・HTMLやCSSといった基本的なプログラミング言語の知識 ・画像の編集スキル ・Webの仕組みやセキュリティの知識 ・制作会社、もしくはデザイナーやコーダーといったクリエイターと直接業務をする際のプロセスの理解、および調整スキル |

Webマーケターに必要な資格

Webマーケターに限らず、ビジネスサイドの職種は、資格よりも実績や実力が評価されます。ただし、自身の知識やスキルの習得度合いの確認や、転職活動ですこしでもプラスになる要素を増やしたい場合は、以下のような資格があるので、取得を検討してみるのもよいでしょう。

|

・ウェブ解析士:Web解析に必要な基本的な知識が備わっているか評価する資格 ・ネットマーケティング検定:ビジネスの成長に活かせるWebマーケティングの検定 |

Webマーケティングのやりがい・難しさ

Webマーケティングにおけるやりがいは、なんといっても「自分自身が練った戦略や施策で、自社の事業の成長に貢献できる」という点です。

一方で、Webマーケティングは、実践するにも成功を収めるにも、多大な労力と時間が必要です。成功するまでの過程で、細かな改善や工夫も必要になり、忍耐強く向き合う必要があるため、そういった観点で難しく感じる方もいらっしゃるかもしれません。逆に、楽しんで進められる人は、Webマーケティングの担当者として非常に適性があるでしょう。

今の仕事の中でマーケティングに挑戦する方法

いきなりWebマーケティングに挑戦しようにも、なにから始めればよいのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。これまで取り組んだことのない領域で、いきなり難易度の高いことに挑戦したり、負荷をかけて取り組むことも難しいと思います。

そのため、いまの仕事の中で挑戦するのであれば、前章で紹介したノウハウや知識の習得を進めながら、まずは自社の現状把握と、ざっくりでも構いませんので「3年後にどのような成果を得たいのか」、いわば自社のマーケティングの理想の姿を考えてみましょう。職種が営業職の場合、営業でも使いこなせて無料で始められるマーケティングツールも存在するため、それらを活用してまずは自社のWeb領域における現状を、せひ把握してみてください。

ちなみに、MAツール(マーケティングオートメーションツール)というマーケティングツールを活用すれば、Web上における顧客の行動データを取得でき、その情報から検討度の高い見込み顧客を見つけ出すことができるため、Webマーケティングに本格的に取り組む前の取っ掛かりとして、非常におすすめです。

本メディアを運営しているクラウドサーカス株式会社が提供する、MAツール『BowNow』なら、無料で簡単に始めることができるため、このようにスモールスタートでマーケティングに挑戦したい企業や社員の方にもお使いいただけます。

Webマーケティングの成功企業事例2選

それでは最後に、Webマーケティングを導入した企業の成功事例についてご紹介します。

Webサイトリニューアル・メールマーケティング導入で売上240%アップ!│ヒロセ補強土株式会社

ヒロセ補強土株式会社は、地山補強土や軽量盛土など、補強土壁工法の提案・コンサルティング・工事を行う企業です。新型コロナウイルスの拡大により、顧客訪問件数が減少し、案件数や受注数も大幅に低迷したことから、コロナ前の対面式の営業だけでは厳しいと考え、新たな新規顧客の獲得方法を模索していました。Webマーケティングについては、以下の施策に取り組んだそうです。

- CMS導入とWebサイトのリニューアル

- Web広告

- ホワイトペーパーなどのコンテンツ制作

- MAツール「BowNow」を利用したメルマガ配信

その結果、セッション数は2年で1,727から9,257の536%アップ、そのほかCV数は317%、売上も240%に向上しました。Webマーケティングをきっかけに、自社のサービスを知らない新規顧客からの問い合わせも増加し、設計関連の問い合わせ数も約3倍に増加したとのことです。

強みやノウハウをアピールしてCV数の232%、セッション数宇206%UPを実現!│株式会社ノビテック

株式会社ノビテックは、ハイスピードカメラや画像計測機器、放送用カメラ機材の輸入を中心に、販売、保守、レンタル業務、さらにオリジナル製品の開発、設計、製造まで行っています。

当時は、取扱い製品の専門性が高く、高額品も多いため、対象顧客が非常に限られていることが課題となっており、既存顧客からの売上拡大には限りがあると感じ、新規顧客の開拓のため紙媒体や展示会などでの販促を実施しました。しかし、幅広い見込み先への周知が困難であり、継続性がないと感じていたそうです。

その後は、Webマーケティングに取り組みはじめ、最初はCMSの導入やWebサイトのリニューアルから着手し、徐々に自分たちの強みやノウハウをアピール。SEO対策やWeb広告の出稿も開始し、MAツール「BowNow」を活用したメール配信にも積極的に取り組んだ結果、CV数は年間268から622となり、232%向上を実現。セッション数も8,422から17,387となり、206%アップとなりました。Webサイトなどで商品・サービスの情報を確認してから問い合わせしてもらえるようになり、CVの質も向上しました。

まとめ

企業活動において、生産性向上が求められるなか、Webマーケティングは多くの企業に注目されています。今後も、更に活用が進んでいくでしょう。

今回お伝えした、進め方や施策を効率よく組み合わせることができれば、これまで行ってきたマーケティングや営業活動以外の領域から、新たな売上拡大の活路を見つけることができるでしょう。この機会にぜひ、成果の出るWebマーケティングにチャレンジしてみてください。

これを読めば全てがわかる!

BtoBマーケティングハンドブック

BtoB企業の為のマーケティングハンドブックを作成しました。まずは知ってもらいたいデジタルマーケティングの基本知識と手法を68ページの大ボリュームでまとめております。

MAツールの選定にお困りではないですか?

BowNowは、2015年のリリース以降、中小BtoB企業を中心に多くのお客さまのお悩みに寄り添ってきました。

当社にお問い合わせいただくお客さまの多くが

・MAツールが何のためのツールなのかイマイチよく分かっていない

・MAツールの種類が多すぎて自社に最適なMAツールが分からない

・自社でMAツールを導入すべきタイミングなのかが分からない

のように「そもそもMAツールって何ができるの?」という検討の入り口で悩まれています。

BowNowは、日本の中小BtoB企業でも使いこなせるMAツールとして、「シンプル」「低コスト」「使いこなせる」をコンセプトに開発されたMAツールです。 まだ検討の入り口でお悩みのご担当者さまもお気軽に当社にご相談ください。

BowNowを簡単&まとめて知れる資料はこちら(概要・機能・料金を紹介)

自社に近い事例を知りたい、導入の不安の解消したいなら無料相談

こちらの記事をご覧の方におすすめの