リードナーチャリングとは?成果につながる7ステップと事例解説

リードナーチャリングとは、「見込み顧客の育成」を意味します。見込み顧客の検討度合いを把握して、段階的に適したアプローチを行います。いきなり営業担当者が商談をもちかけるのではなく、顧客の興味に合わせた情報を提供しながら製品へのニーズを高め、効率よく商談化を目指します。

本コラムでは、リードナーチャリングの基礎知識や代表的な5つの手法、7段階の導入ステップなどをご紹介します。「これからリードナーチャリングをはじめたい」「何からはじめればいいのかわからない」といった方もぜひお役立てください。

目次

- リードジェネレーション(見込み顧客の獲得)

- リードナーチャリング(見込み顧客の育成)

- リードクオリフィケーション(見込み顧客の抽出)

- リードジェネレーション・ナーチャリング・クオリフィケーションの違い

- ナーチャリングステップ1.目的と目標の明確化

- ナーチャリングステップ2.人員・体制の用意

- ナーチャリングステップ3.ペルソナとカスタマージャーニーの設計

- ナーチャリングステップ4.カスタマージャーニーのフェーズに沿ったコンテンツの企画

- ナーチャリングステップ5.アプローチルールの検討と決定

- ナーチャリングステップ6.企画したコンテンツの作成と配信

- ナーチャリングステップ7.定めていたルールに沿ったアプローチの実行

6 リードナーチャリングで成果を出すために重要なポイント5つ

- MAツール(マーケティングオートメーションツール)とは?

- はじめてのリードナーチャリングでも使いやすいMAツール『BowNow』とは?

- ナーチャリングに工数をかけられない企業におすすめ!MAコンサルとは?

- 1度のメルマガ送信で4件の商談を獲得!|株式会社リフコム

- MAツールを効率的に使うことで、いままでにない層から成約が!|株式会社研美社

- インサイドセールスを立ち上げ、アポイント獲得率が約12%向上!|株式会社アクアスター

9 まとめ

リードナーチャリングの意味とは?

リードナーチャリングとは、見込み顧客の購買意欲を変化させることで、顧客を創出する活動のことを指します。「見込み顧客(=リード)」と「育成(=ナーチャリング)」から、文字通り「リードナーチャリング」と呼ばれ、見込み顧客を獲得して顧客へ転換させていく「デマンドジェネレーション」というマーケティング活動の一連の流れにおいて、その一部として位置づけられています。

マーケティング活動では、あらゆる検討段階のリードと接点を持ちます。すぐに製品やサービスを検討したい人々はもちろん、まだそこまで製品やサービスに興味を持っていないという人々もいます。リードナーチャリングでは、そういった人々に対して、それぞれの検討段階に応じたコンテンツを、最適な配信方法で届けることで、製品やサービスへの理解度や興味関心度を高め、顧客へと転換させます。

具体的には、普段の営業活動やマーケティング活動を通じて獲得した見込み顧客に対し、メールマガジンやセミナーといったあらゆる施策を活用してアプローチし、最終的な購入決定を促すものです。

ナーチャリングとリードナーチャリングの違いとは?

前述の通り「ナーチャリング」とは、顧客を「育成する」ことを意味し、その対象は見込み顧客・既存顧客問わず、幅広く行われます。その中でも特に、新しいリード(見込み顧客)を顧客に転換させる活動は「リードナーチャリング」と呼ばれ、「ナーチャリング」の活動の一部として内包されています。

ナーチャリングでは、リードナーチャリングが注目されることが多いですが、「既存顧客をリピーターに成長させる」活動も、ナーチャリングに含まれます。ビジネスの観点から見ると、新しい顧客を獲得するよりも、すでに関係性のある顧客との取引を拡大する方がコスト効率が良いとされているため、既存顧客との関係を深める取り組みも、利益を効果的に増加させる方法として重要視されています。

ナーチャリングが求められる背景

ナーチャリングが求められている背景はいくつかありますが、その一つとして「中長期的なマーケティング戦略や施策に企業が取り組むことの重要性が増していること」が、挙げられます。

インターネットやSNSなどを利用し、あらゆる情報にアクセスできる現代においては、自社の製品やサービスに関する情報はもちろん、競合や代替品に関する情報にも触れやすく、ターゲットの購買活動が複雑化し、そして中長期に渡る傾向にあります。

これは、「見込み顧客を顧客に転換させる」「既存顧客をリピーターに成長させる」といういずれのナーチャリング活動においても同様に起こることで、それに伴い、企業のマーケティングも中長期的な戦略や計画のもと、実行していくことが求められています。

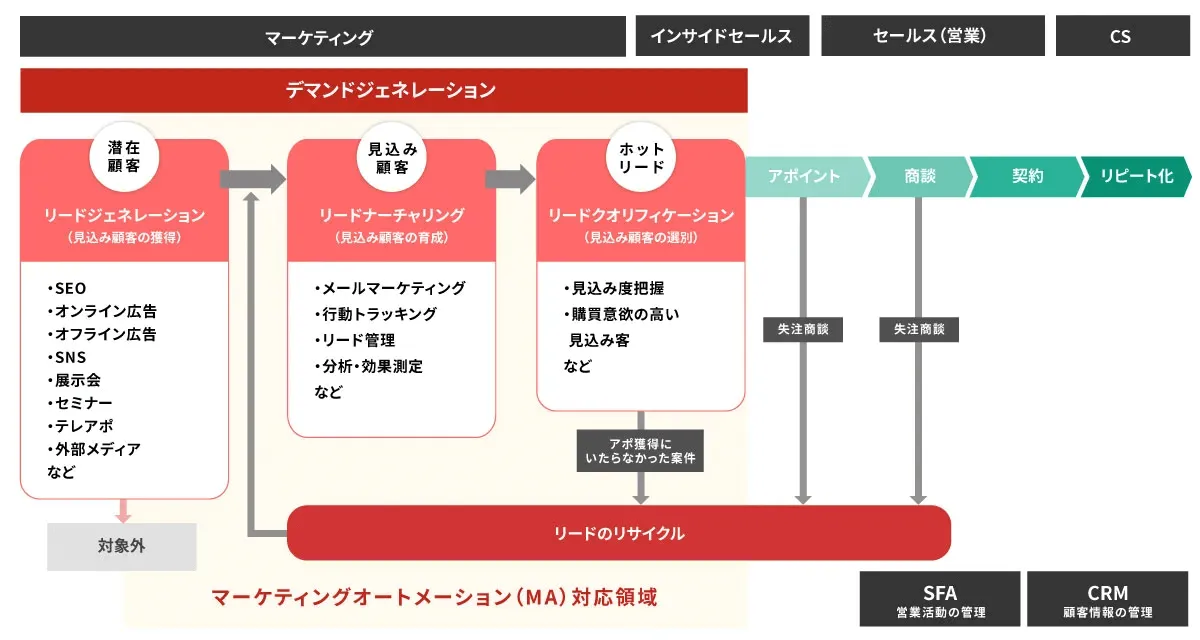

BtoBマーケティングの全体像

BtoB商材はBtoC商材と違い、合理的な検討や判断を重ねて意思決定をすることが多いため、検討期間が長期に渡る傾向にあります。会社の課題の解決において必要と感じたときに検討に踏み切るため、見込み顧客を獲得したからといって、すぐに商談化するわけではありません。「獲得直後に案件化する見込み顧客は全体の10%」ともいわれています。

そのため、BtoBマーケティングでは、見込み顧客の獲得・育成・抽出といった段階的なプロセスを踏みながら、顧客の購買意欲を高めて商談化につなげていきます。この一連の流れを「デマンドジェネレーション」と呼んでいます。デマンドジェネレーションは以下の3つのプロセスに分かれます。

- リードジェネレーション(見込み顧客の獲得)

- リードナーチャリング(見込み顧客の育成)

- リードクオリフィケーション(見込み顧客の抽出)

リードジェネレーション(見込み顧客の獲得)

リードジェネレーションとは、見込み顧客を獲得するためのプロセスのことです。Web広告やコンテンツ、SNS投稿、セミナー開催などの手法を活用して、少しでも購買意欲の高いリード情報を入手します。

いままでリード情報の獲得は、テレアポや飛び込み営業などのアナログな手法が中心でしたが、ネット環境の整備により顧客との接点やニーズは多様化し、その手法も変化しています。顧客は欲しい情報を自ら検索し、口コミやSNSを参考に購入するようになり、企業はいまの顧客との接点に合わせた施策を打つ必要が出てきています。リードジェネレーションの代表的な手法は以下のとおりです。

展示会・イベント

自社製品の情報を幅広く発信して、認知のきっかけづくりや、自社製品に興味のあるユーザーの獲得を目的に行います。名刺交換でリード情報を獲得でき、さらに直接会話をすることで商談や受注につながる有益な関係性を築くことができます。

Web広告

Web広告は、GoogleやYahoo! JAPANなどの検索エンジンに掲載される「リスティング広告」、ポータルサイトのバナーやテキストで掲載する「ディスプレイ広告」、InstagramやTikTok上で表示される「SNS広告」などさまざまな種類があります。コストはかかりますが、高いリード獲得が期待できるでしょう。

オウンドメディア

オウンドメディアでは、記事コンテンツでターゲットに価値のある情報を届け、リード獲得を目指します。代表的な記事コンテンツとしては、ユーザーの悩みを解決するノウハウ系、「オウンドメディア とは」といった用語や概念の解説をする基礎知識系、成功事例などが挙げられます。記事コンテンツ上で、製品やサービスの宣伝、個人情報取得を目的とする特典の設置、セミナーの集客なども行うことができるため、オウンドメディアがあれば自由度の高い情報発信と見込み顧客の獲得が可能になります。

SNSマーケテインング

InstagramやXなどのSNSを活用し、投稿キャンペーンやファンに向けたコミュニティ形成、見込み顧客の役に立つ情報を発信することで顧客を獲得していくのがSNSマーケティングです。オウンドメディアや資料請求への誘導にも適しています。とくに若年層をターゲットとする企業には有効な手法となるでしょう。

リードナーチャリング(見込み顧客の育成)

デマンドジェネレーションの2つ目のプロセスとなるのが、リードナーチャリングです。「見込み顧客の育成」のことを意味し、この場合の「育成」とはリードの購入意欲を高めることを指します。

メールやインサイドセールスなど、さまざまな手法で継続的に顧客とコミュニケーションを取りながら、検討段階を向上させます。

リードクオリフィケーション(見込み顧客の抽出)

リードクオリフィケーションとは、育成した見込み顧客から受注につながりそうな確度の高いリードを選別するプロセスです。例えば、自社サイトへのアクセス回数やメルマガの開封率、行動履歴といった情報から優先順位をつけ、見込み顧客を検討ステージごとに分類します。そこから商談化が見込める「ホットリード」リストを作成し、営業部門に引き渡すことで、効率の良い受注を目指します。

リードジェネレーション・ナーチャリング・クオリフィケーションの違い

前章で解説したように、リードジェネレーションは見込み顧客(リード)をマーケティングや営業活動を通して獲得することであり、リードナーチャリングは、リードジェネレーションで得たリードの製品やサービスへの理解度や関心度を向上させる活動です。

また、リードクオリティフィケーションは製品やサービスに興味を持つリードの中でも、より購買意欲の高いリードを見つける活動のことを指します。このように3つの活動は、企業の売上を最大化させるにあたって、ひとつながりに必要な活動ではありますが、それぞれの内容は全く異なるものとなっています。

なぜリードナーチャリングが重要なのか?

なぜリードナーチャリングを重要視している企業が増えているのでしょうか。ここでは、その背景を3つのカテゴリーに分けて解説します。

①ユーザーの検討段階に応じて、情報提供を行う必要があるため

デマンドジェネレーションをサポートするMA(マーケティングオートメーション)ツールや、CRM(顧客関係管理)などの普及で、個人に合わせた情報提供が可能となりました。BtoBでは、個々に最適なコミュニケーションを行う「1to1マーケティング」が主流になりつつあります。

さらに、情報やモノがあふれる現代で、他社と差別化するためにはユーザーの検討段階に合わせたアプローチが必要です。

たとえば、自社製品についての知識がない初期段階では、基本的な製品情報やノウハウに焦点を当て、認知拡大を目指します。具体的な「比較・検討」をはじめるフェーズでは、製品の特長やメリット、成功事例などより詳細な情報提供が効果的です。

このように、企業は一度の接触だけでなく、複数回かけてユーザーと対話することが重要です。リードナーチャリングによって、見込み顧客の進捗段階に応じて必要なサポートを行うことで、ユーザーの購買意欲を引き出しています。

②ユーザーの購買行動の変化に対応するため

近年、製品の購入プロセスが大きく変化し、多くの顧客は営業担当者に会う前に大量の情報収集を行い、比較・検討をしてから購入するようになりました。ある調査では、BtoBの9割以上の消費者が、購入前に情報収集を行っていることがわかっています。

商談前の情報収集期間が長くなったため、企業もこの購入プロセスに合わせた長期的な育成が必要となっています。

③受注確度の高いユーザーに、営業リソースを集中させるため

リードジェネレーションで獲得した見込み顧客は、まだ製品への理解が不十分なため、営業がアプローチをかけてもなかなか受注にはつながりません。

そこで、見込み顧客の検討確度を高めるために行われるのがリードナーチャリングです。製品やサービスへの興味関心が低いままではなく、興味関心が高まり案件化しやすい状態に育成してから営業に引き渡します。これにより、営業は受注確度の高いユーザーだけに集中することができ、生産性の向上へとつながります。いままで受注する見込みの薄いリードにかけていた工数も削減でき、営業活動の効率化を実現できます。

リードナーチャリングの代表的な手法5つ

ここからは、リードナーチャリングの代表的な手法を5つご紹介します。

①ナーチャリングメール

ナーチャリングメールは、メールで顧客が必要とする情報を最適なタイミングで提供する施策です。手法としては、指定したスケジュールに沿って段階的にメール配信する「ステップメール」や、見込み顧客を特定の条件で分類して送る「セグメントメール」が代表的です。

すでにオウンドメディアを運営している場合は、メールからコンテンツへと誘導したり、メール本文の内容をコンテンツから流用したりすることも可能です。メルマガを使って定期的に接点を持つことで、自社サービスへの興味づけを行い、ファン創出に貢献します。メールでリードナーチャリングを行う方法については、以下の記事でも詳しく解説していますので、よろしければご覧ください。

②セミナー・イベント

セミナー・イベントの開催で、自社製品の情報を広く発信できるため、製品やサービスに関連する事柄への認知や理解をより深めることができます。成功事例や差別化ポイント、よくある失敗など、リードの検討段階に合わせたテーマにすることで、高い集客が望めるでしょう。

また、セミナーでは顧客と直接コミュニケーションを取ることも可能なので、疑問点や不安に感じていることも解消でき、満足度向上が期待できます。時間を使って参加してくれた見込み顧客は、ある程度セミナーのテーマに興味関心を持っている人です。参加後もメールなどでのフォローを続けましょう。

③オウンドメディア

オウンドメディアでユーザーの悩みや課題の解決に役立つ情報を提供し続けると、自社への信頼度、認知度を高めることができます。あまり知られていない活用方法やノウハウなど、ほかのサイトでは紹介されていない情報が提供できれば、ユーザーの興味を惹きつけるきっかけになるでしょう。

さらに、オウンドメディアはあらゆるコンテンツを自由度高く発信できるため、さまざまな検討段階の顧客と接点をもつことができます。自社製品についてあまり知らない潜在顧客から購入履歴のある既存顧客まで、フェーズごとのコンテンツを作成すれば、長期間情報にふれてもらえるのも大きなメリットです。

④リターゲティング広告

リターゲティング広告とは、一度自社サイトへアクセスしたユーザーに広告を配信して、再訪問を促す手法です。ニーズがある顧客にのみアプローチできるため、効率がよく費用対効果も高いといったメリットがあります。

とくにBtoB商材の場合、社内での検討が長期間に及ぶため、リターゲティング広告は製品を思い出すきっかけになります。

ただし、あまりユーザーを追いかけすぎるのは逆効果です。マイナスイメージを持たれやすいので、回数制限の機能を持たせるなど調整が必要です。

⑤フォローコール

フォローコールとは、定期的に営業から顧客へ電話をかけ、状況変化のヒアリングや情報提供、再提案を行うことです。すぐに商談化へと結びつかなくても、顧客に有益な情報を届けることで、自社への信頼を高めてもらえます。

大切なのは、見込み顧客が求めている情報にプラスアルファの付加価値をつけることです。情報提供により課題が解決に向かえば、自社への満足度も向上し、他社との差別化を実現することができます。

またフォローコールなら、アップセルやクロスセルも促しやすくなります。価値を感じてもらえていれば、よりグレードの高い商品を紹介したり、関連商品の購入を促したり、プレゼンもしやすくなるでしょう。

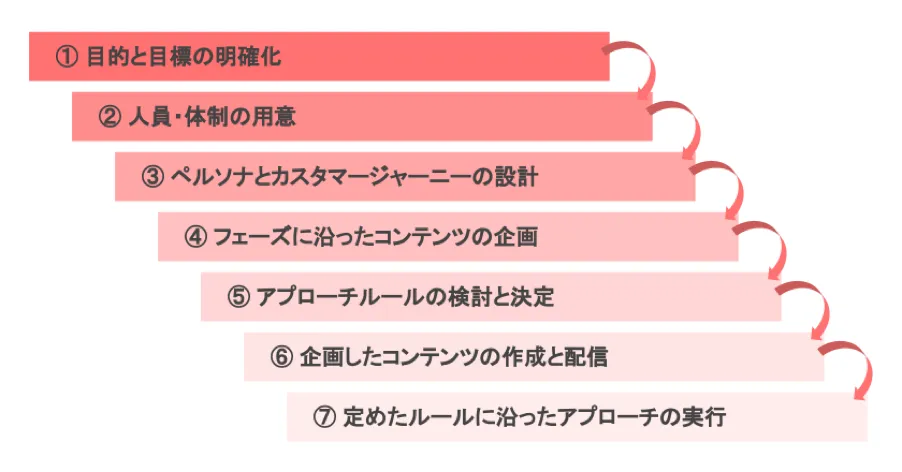

リードナーチャリングのはじめ方7ステップ

ここからは、リードナーチャリングをはじめるための7つのステップをご紹介します。

ナーチャリングステップ1.目的と目標の明確化

はじめに自社の課題を洗い出し、リードナーチャリングの導入で実現したいことを明確にしましょう。目的を深く掘り下げて、要因を細分化することで目標が見えてきます。

逆に、目的を明確にせずにはじめてしまうと、リードナーチャリングがどのくらい達成したのか判断しにくくなってしまいます。この段階で、KPI(主要業績評価指標)を設定して、数値的な目標を決めておきましょう。

ナーチャリングステップ2.人員・体制の用意

リードナーチャリングは、大きくわけて以下の3つを担える人材・体制が必要です。

- ①戦略やペルソナ・ジャーニーといった上流の設計

- ②ナーチャリングコンテンツの企画と作成

- ③ナーチャリングで生まれたリード(見込み客)へのフォロー

①と②はマーケティング部門が、③はインサイドセールスや営業部門が担当できると理想的です。最適な顧客対応をするためには、「どのようなアプローチをしてきたのか」「どのようなタイミングで検討度合いが高まったのか」といった行動履歴の共有が求められます。部門間でスムーズに連携が取れるよう、体制づくりをしておきましょう。

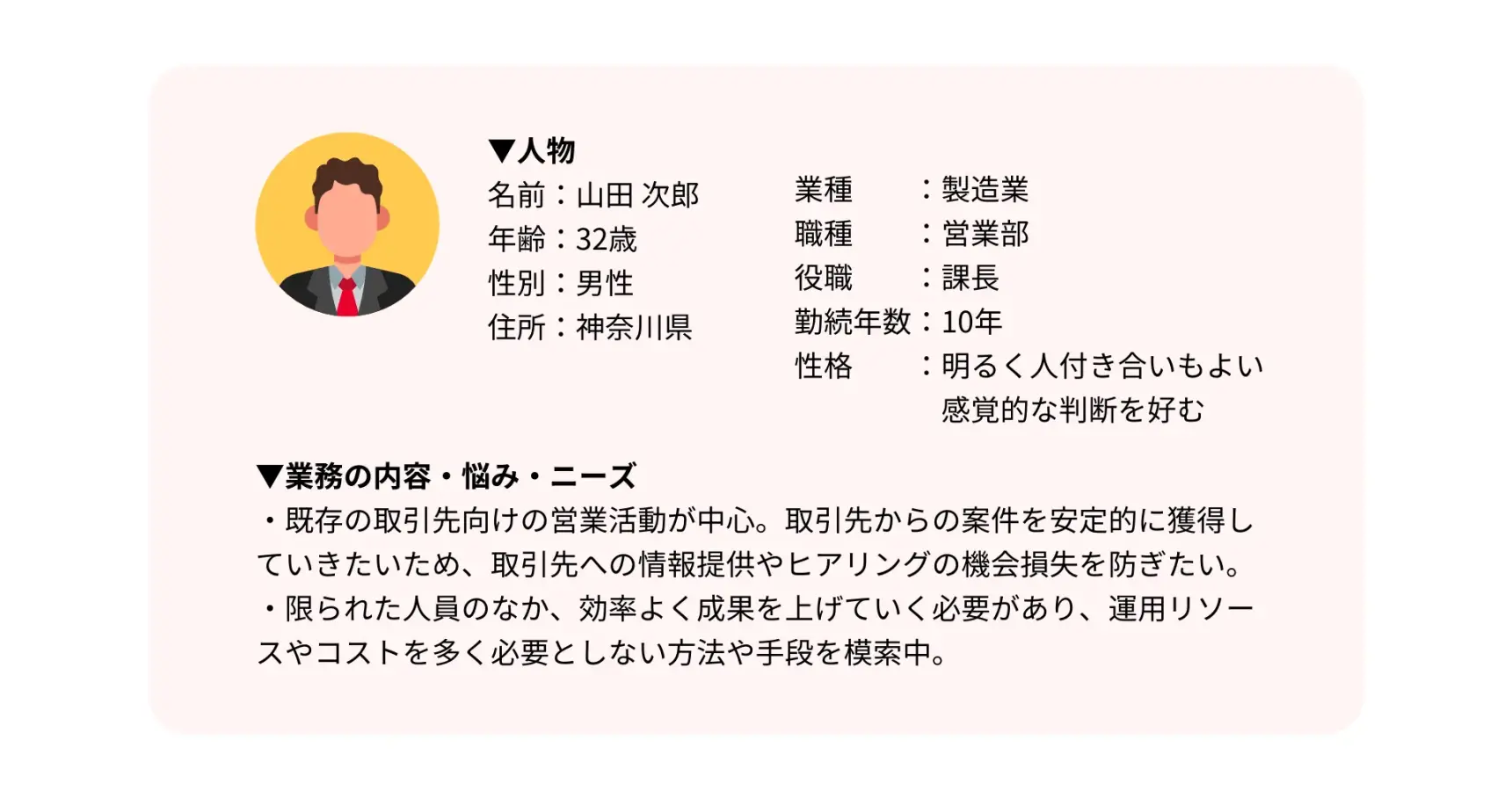

ナーチャリングステップ3.ペルソナとカスタマージャーニーの設計

次にペルソナとカスタマージャーニーを作成して、施策の進め方を決めます。ペルソナとは、職種や部署、家族構成、趣味など架空のターゲット像を想定することです。そして、カスタマージャーニーとは、顧客が商品を認知して購入するまでの、思考の変化や行動を可視化したものです。

これらを明確にすることで、ターゲットがいつ・どのような課題を抱えるのかがわかります。顧客視点に立って客観的に分析することで、効率的なナーチャリングが実現します。

反対に、設計があいまいだと的外れな情報提供になり、メール配信やコンテンツ作成が無駄になってしまうかもしれません。

関連記事:マーケティングで重要なペルソナとは?

ナーチャリングステップ4.カスタマージャーニーのフェーズに沿ったコンテンツの企画

カスタマージャーニーが設計できたら、その内容に沿ったコンテンツを企画します。「どのフェーズにいる顧客が、どのようなコンテンツを必要とするか」を元に設計しましょう。コンテンツには以下のようなものがあります。

- オウンドメディア(自社サイト)の各種記事

- ブログ

- メルマガ配信

- SNS投稿

- 動画コンテンツ

- セミナー

- ホワイトペーパー(資料ダウンロード)

たとえば、製品やブランドを認知してもらうには、SNS投稿やブログなどで広く情報を提供することが効果的です。業界の最新情報やトピックなどを紹介すれば、話題性が高まるでしょう。

機能比較資料や導入事例のホワイトペーパーも人気のあるコンテンツです。各フェーズの特徴を把握して、効果的なコンテンツを企画しましょう。

ナーチャリングステップ5.アプローチルールの検討と決定

どのような施策を実施した際に営業担当からのフォローコールを行うのかなど、アプローチのルールを事前に決めておくことが大切です。

たとえば、ナーチャリングメールの場合は「メルマガ経由で問い合わせをしてきた」「検討レベルが高い人に向けたメールに反応した」などのユーザーが挙げられるでしょう。セミナーであれば、参加者か開催後のアンケートで商談を希望した方など、コンテンツによってシステム化しておくと、悩むことなく次のプロセスへ進めます。

コンテンツ配信後は、定めたルールが運用できているか確かめるため、営業担当にもSFA(営業支援システム)などにアプローチした履歴を残してもらいましょう。

ナーチャリングステップ6.企画したコンテンツの作成と配信

コンテンツの数が多いほどナーチャリングの効果は高くなりますが、新規での作成には時間がかかります。また、コンテンツの価値を最大限に引き出すには、効果的な配信が必要です。

そのため、見込み顧客の行動履歴やニーズに基づいて、適切なタイミングでコンテンツを配信しましょう。必要なときに、必要な情報を届けることで企業への信頼感が深まり、満足度向上も期待できます。

ナーチャリングステップ7.定めていたルールに沿ったアプローチの実行

リードナーチャリングの成功には、明確で一貫性のあるアプローチが重要です。MAツールやメール配信ツールなどを活用して、効率よく見込み顧客とコミュニケーションをとりましょう。

ナーチャリングの施策は単体ではなく、組み合わせることでより効果的になります。メールにホワイトペーパーのダウンロードリンクを設定したり、Instagramから無料トライアルへ誘導したり、メール、SNS、Webサイトなどのチャネルを組み合わせて、複数の接触ポイントを設けましょう。

リードナーチャリングで成果を出すために重要なポイント5つ

リードナーチャリングで成果を出すためには、どうすればよいのでしょうか。取り組む際に重要となるポイントを5つに分けて紹介します。

ターゲットの理解とセグメンテーション

前述の通り、見込み顧客(=リード)は、いくつかの検討段階を経て、最終的に購買に至る傾向にあります。そのためリードナーチャリングでは、見込み顧客の検討意欲を高めるために、見込み顧客のニーズに合わせて情報を発信したり、コミュニケーションを取ることが重要になります。

そのような質を担保した活動を実現するためには、ターゲット像について深く理解することはもちろん、市場のなかのどういった層が自社のターゲットになりうるのか判断し、定義しておく(=セグメントする)必要があります。

リードの一元管理とステータス管理

リードナーチャリングを計画的に行っていくためには、対象のリードをまとめて管理する必要があります。データベースが散らばっていたり、属人的に管理されているような状態では、フォロー漏れが起こったり、顧客の検討状況(=ステータス)を管理することができなくなり、検討意欲を上げるための施策も実行しづらくなってしまいます。

そういった事態を防ぐためにも、リードはひとつのデータベース上で管理し、検討状況もタイムリーに確認できるような仕組みを構築しておくことをおすすめします。MAツールといったリードナーチャリング専用のツールであれば、リードの一元管理やステータス管理を効率的に行うことができるため、活用を検討してみるのも良いでしょう。

適切なタイミングでのフォローアップ

リードの検討状況(=ステータス)を管理できるようになったら、可能な限り見込み顧客が求めているタイミングで、フォローアップができるような仕組みを整えます。例えば、製品やサービスに既に関心があり、関連する資料などを閲覧しているような見込み顧客には、すぐにでも営業担当者から連絡し、商談を調整したほうが良いでしょう。

一方で、まだ製品やサービスに関心を持っていない見込み顧客には、頻繁に商談を打診しても逆効果になることが多いです。検討段階に応じて役に立つ情報を提供し、適宜電話やメールで状況をヒアリングするといったフォローを、存在を忘れられないくらいの頻度で行うと良いでしょう。

パーソナライズされたコンテンツの提供

ここまでのポイントを抑えた上で、より高いレベルでリードナーチャリングを実施したい場合、見込み顧客ごとにパーソナライズしたコンテンツを配信すると、より購買意欲の向上に繋がります。

ただし、リード数が数千件に満たないときや、リードナーチャリングに取り組み始めたばかりのタイミングで、いきなりパーソナライズしたコンテンツ配信を行おうとすると、コンテンツの制作やツールの設定に時間を要し、施策の実行難易度やかかる工数に対して成果が見合わないといったことが起こり得ます。ある程度運用に慣れ、対象となるリードが増えてきたタイミングから始めてみることをおすすめします。

営業が考える施策を実行できる環境づくり

BtoBの場合、マーケティングチームだけで施策を考えて実行するより、営業担当者が成果が出る・実行したいと感じる施策を、マーケティング担当者が一緒になって考案して実行するほうが、成果に繋がりやすいことが多いです。

チーム間での連携が生まれるよう、マーケティングチームと営業チームの間で、共通の目標を設定したり、営業チームの課題とマーケティングチームの課題を共有し合えるような会議体の設定や風土を醸成すると良いでしょう。このような取り組みが、最終的な売上の獲得にプラスの影響を与えていくようになります。

また、営業担当者も積極的にリードナーチャリングの施策に関われるよう、マーケティングチームも営業チームも使いやすいツールを導入することもおすすめです。本コラムを運営している弊社クラウドサーカス社では、『BowNow(バウナウ)』というMAツールを開発・提供しています。現在は全国14,000社以上に導入されており、運用担当者の約半数がマーケティングの職種の方々、もう約半数がマーケティング以外の職種の方々です。自立した運用を支援するサポートも充実しており、マーケターも営業も安心して導入し、成果を出していただけます。

リードナーチャリングを効率化する方法

効率的にリードナーチャリングを運用するには、MAツールやコンサルティングなど外部サポートの利用がおすすめです。

リードナーチャリングにはマンパワーが必要です。見込み顧客をフォローしたくても手が回らないという場合は、MAツールでプロセスを自動化すれば、スムーズな顧客育成が実現します。

MAツール(マーケティングオートメーションツール)とは?

MAツールは、見込み顧客の獲得から育成、商談の創出までの「デマンドジェネレーション」のプロセスを支援してくれます。顧客リストの作成、メール配信、スコアリングなど、いままでマーケティングや営業担当者が行っていた煩雑な業務を自動化できます。

せっかく展示会で大量の名刺を獲得しても、そのまま放置されていることも多いのではないでしょうか。アメリカのアドバイザリー会社であるシリウスディシジョンの調査では、「放置したリードのうち、8割の見込み顧客が2年以内に競合他社から製品を購入している」という結果を公表しています。リードナーチャリングは、中長期的にリードと信頼関係を構築することで成果につながります。

MAツールを活用すれば、「料金ページを見ている」「1週間に3回以上アクセスしている」などユーザーの細かいリアクションで分類し、リスト化することができます。そのリストをもとに適切なタイミングでアプローチをすれば、取りこぼしを防ぐことができるでしょう。

はじめてのリードナーチャリングでも使いやすいMAツール『BowNow』とは?

クラウドサーカス株式会社が開発・提供する『BowNow(バウナウ)』は、営業もマーケターも簡単に使いこなせるMAツールとして開発され、初心者でも操作できるシンプルな機能と操作性が魅力です。各種テンプレートを搭載しているので、スコアリングやシナリオの設計といった、MAツールの運用においてよく壁となるような難しい設定をしなくてもホットリードを抽出でき、すぐに成果へつなげることができます。

無料プランから利用できるので、「低コストではじめたい」「効果を体感してから上司を説得したい」といったスモールスタートを検討されている方にもぴったりです。

詳しくはこちら:MAツール『BowNow(バウナウ)』とは

ナーチャリングに工数をかけられない企業におすすめ!MAコンサルとは?

クラウドサーカス株式会社では、以下のような悩みを持つ企業様向けに、『MAコンサルティングプラン』というサービスを提供しています。

MAツールを活用したナーチャリング活動を、専任コンサルタントが戦略立案から実践までトータルで支援するプランです。

- MAツールを活用したナーチャリングにおける、戦略設計や目標の決め方がわからない

- MAツールを活用した施策を、自社で企画・運用・制作するノウハウやリソースがない

具体的には、「KGI・KPI設計」「分析・改善策提案」「メール・ホワイトペーパー作成代行」「インサイドセールス立上げ支援」といった支援を行っています。詳しくは、以下の資料にてご覧ください。

国内シェアNo.1のMAツールベンダーが提供

MA支援コンサルティング サービス資料

MA運用におけるよくある課題や、MA活用で失敗しやすいマーケとセールスの組織体制について紹介します。本紙はこういったMAツールのよくあるつまづきポイントを解消する「MA支援コンサルティングサービス」の支援サービス内容をおまとめしました。

リードナーチャリングの成功事例3つ

最後に、リードナーチャリングの成功事例を3つご紹介します。

1度のメルマガ送信で4件の商談を獲得!|株式会社リフコム

設立50年の印刷会社である株式会社リフコム様は、サイト経由での問い合わせはあるものの、その後の囲い込みや接触機会が創出しづらいと感じており、「BowNow」を導入されました。運用開始後は、「直接受注する層」「代理店」などで顧客をセグメントし、それぞれに合った内容のメルマガを送信。「オンライン校正システム」に関するメルマガを約600通送信したところ、4件の問い合わせがあったそうです。

インタビュー記事:1度のメルマガ送信で4件の商談を獲得!|株式会社リフコム

MAツールを効率的に使うことで、いままでにない層から成約が!|株式会社研美社

プラスチックカードへの印刷に特化した印刷会社である株式会社研美社様は、Web広告に依存した集客から抜け出したいという思いから「BowNow」を導入されました。資料ダウンロードフォームを設置し、リード情報の入手後、早めに営業が電話アプローチをする体制を整えたことで注文につながり、いままでにはない層からの受注を獲得しました。

インタビュー記事:MAを効率的に使うことで、いままでにない層から成約が!|株式会社研美社

インサイドセールスを立ち上げ、アポイント獲得率が約12%向上!|株式会社アクアスター

総合制作会社として事業を展開する株式会社アクアスター様は、属人化している営業活動を改善するため「BowNow」を導入しました。それと同時にインサイドセールスも立ち上げました。

導入前は、獲得した約800枚の名刺に対して商談数は50件程度でしたが、導入後には1,000枚弱に対し、130件以上の商談を獲得できたそうです。さらにインサイドセールスの実施により、 143名の集客で15件程度だった商談が、集客数177名に対して約40件の商談を獲得できました。

インタビュー記事:BowNow導入と同時にインサイドセールスを立ち上げ、アポイント獲得率が約12%向上!/株式会社アクアスター

まとめ

リードナーチャリングは、見込み顧客のニーズを把握し、適切なタイミングでコミュニケーションを取ることで信頼関係が構築でき、ファン創出にもつながります。とくにBtoB商材は、長期間に及ぶ企業側からのアプローチやサポートが必要です。メールやSNS、セミナー、オウンドメディアなどさまざまなチャネルで情報提供を展開して、持続可能な顧客関係を築いていきましょう。

「これからリードナーチャリングをはじめたい」「リソース不足ではじめられない」という方は、MAツールの導入を検討してみてください。MAというと、高度なマーケティング知識が必要とイメージされる方も多いですが、当社の「BowNow」はシンプルな機能で、初心者でも直感的に使える設計になっています。ぜひ1度無料プランでその操作性を試してみてください。

監修者

クラウドサーカス株式会社 石本祥子

新卒でコンサルティング会社に営業職として入社。3年で営業所長代理を経験後、ベンチャー企業を経て、クラウドサーカス社にマーケティング職として入社。

営業とマーケティング、いずれの経験もあることを活かし、クラウドサーカス社が提供しているMAツール『BowNow』において、マーケティングと営業に関するメディアの監修を含む、Webマーケティングの全域を担当している。