インサイドセールス立ち上げで失敗しない!6つのステップと早見表・事例

コロナ禍を受けてオンライン商談などの非対面での営業活動が普及し、企業の営業スタイルは大きく変わりました。

さらに「働き方改革」で企業の意識や組織が変化するなか、インサイドセールスは営業生産性の向上に寄与する施策として注目され、導入する企業が増えています。

本コラムでは、インサイドセールスの立ち上げを検討している方に向けて、インサイドセールスの効果を最大化するためのノウハウを3つのステップに分けて解説します。

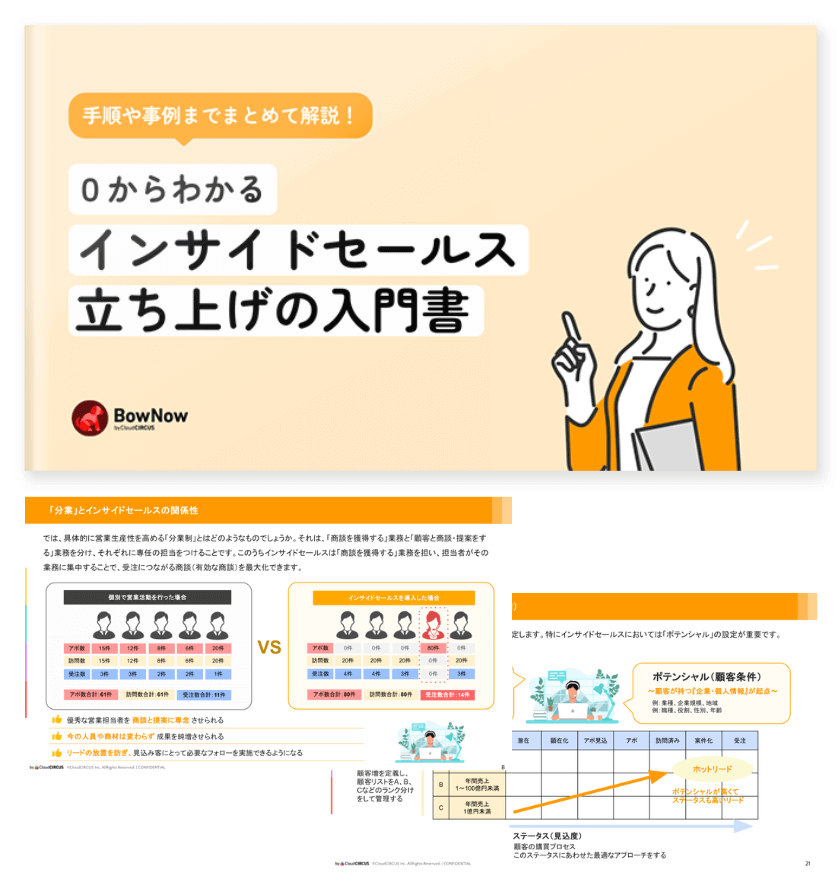

0からわかる『インサイドセールス立ち上げの教科書』

インサイドセールスを立ち上げる際に、まずは知っておきたい基礎知識から、具体的な立ち上げの流れと方法、成功企業の事例まで全48ページで徹底解説!

立ち上げの検討に役立つ「現状確認チェックシート」付き。

目次

そもそもインサイドセールスが注目される理由

インサイドセールスは内勤営業と呼ばれ、社内で営業活動を行う組織や人員を指します。

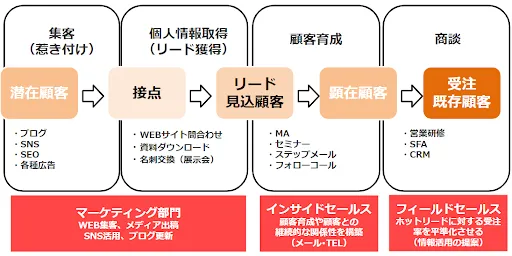

近年注目されているインサイドセールスの目的は、新規の見込み顧客の獲得と既存顧客のフォローアップであり、マーケティング部門とフィールドセールス部門の橋渡しとして重要な役割を果たしています。

インサイドセールスが注目され、必要とされるようになった理由には、Withコロナ時代に訪問営業ができなくなったことや、「働き方改革」で残業への意識が変わり、労働時間が短くなったことなどの社会的な背景があります。

転職や副業が推奨され、業務の属人化を防ぐ、つまり特定の業務を誰でもできる仕組みや体制づくりを推進する動きもその一端です。

現在ではコロナ禍を経て、Web会議ツールを用いた非対面の営業活動がさまざまな業界・業種で定着し、面談や打ち合わせのオンライン化が標準化しています。そのような現状を受け、インサイドセールスのミッションとしての「営業生産性」と「再現性」がより強く期待されています。

インサイドセールスの大目的は「営業生産性の向上」

企業や組織の営業生産性はどのような場合に「高い」とされるのでしょうか。営業生産性の高さを示す評価基準の構成要素には次の4つがあります。

|

・有効商談数が多い →提案要件を満たした商談数が多い ・商談規模が大きい →LTV(顧客生涯価値)とロットが高い ・成約率が高い →特定の人によらず、自社の勝率が高い ・商談工数が短い →商談工数(期間・訪問)、育成工数が少ない |

つまり、「適正な単価で、受注率が高く、受注予定日が近い有効商談」が数多く供給される状態が、営業生産性が高い状態だと言えます。

「インサイドセールス活動」と「営業活動」を分業させるメリット

これに対してインサイドセールスを導入した場合は、「集客」「個人情報の取得」までをマーケティング部門、「顧客の育成」をインサイドセールスが担当し、「商談」のみをフィールドセールスが担当するという分業スタイルに転換できます。

また、「インサイドセールス活動」と「営業活動」を分業させることのメリットは3つあります。

|

①評価のポイントを部門ごとに切り分けることで、それぞれを必要な業務に集中させられる ②「マルチタスク<シングルタスク」の方針で効率が上がり、さらに量をこなせる ③ひとつの領域に特化して担当することで、担当者の専門性が高まる |

商談化しそうな見込み顧客の抽出

従来の営業スタイルでは、は「集客」「個人情報の取得」「顧客の育成」「商談」という一連の流れを営業部門(営業担当)が単独で担うのが一般的でした。

このような分業スタイルの営業組織形態を代表するものにセールスフォース・ジャパンで実践されている「The Model(ザ・モデル)」があり、営業プロセスを「マーケティング」「インサイドセールス」「フィールドセールス」「カスタマーサクセス」の4段階に分けています。「The Model」型の営業組織では、それぞれの部門の生産性を高める目的で分業制を採ることで、全体の営業生産性を高められます。

インサイドセールスによる営業生産性向上の事例

インサイドセールス活動を分業して実施した場合とそうでない場合で、弊社が過去に実施した事例をもとにご説明させていただきます。次の図のようにアポ獲得数(アポ数)、商談獲得数(訪問数)、受注数に差が出ます。

「インサイドセールスを導入した場合」のように、アポの獲得までをインサイドセールスの担当者が専任することで、優秀なフィールドセールス(FS)やオンラインセールス(OS)の人員を訪問や商談に専念させることができます。また、アポ獲得後や商談後の放置を防ぎ、適切なリードフォローが実施できます。

現状の人員や商材を変えることなく、成果の純増を見込めます。営業生産性向上のための分業を行うことで、インサイドセールスの目的である有効商談数の最大化を実現し、結果的に「再現性」を作り出すことにつながります。

0からわかる『インサイドセールス立ち上げの教科書』

この資料では、以下のことを紹介しています(全48ページ)✔ インサイドセールスの基本(役割・活動内容・導入効果)✔ 立ち上げのための事前準備(現状確認チェックシート付き)✔ インサイドセールスの立ち上げ方 全ステップ徹底解説✔ インサイドセールス立ち上げの成功企業の事例 など

早見表付き!インサイドセールス立ち上げの6つのステップ(STEP.0~5)

インサイドセールスの立ち上げ前に準備することと、スムーズな立ち上げのためにおすすめの6つのステップについてご紹介します。

STEP0. インサイドセールス立ち上げに必要な基本情報のインプット

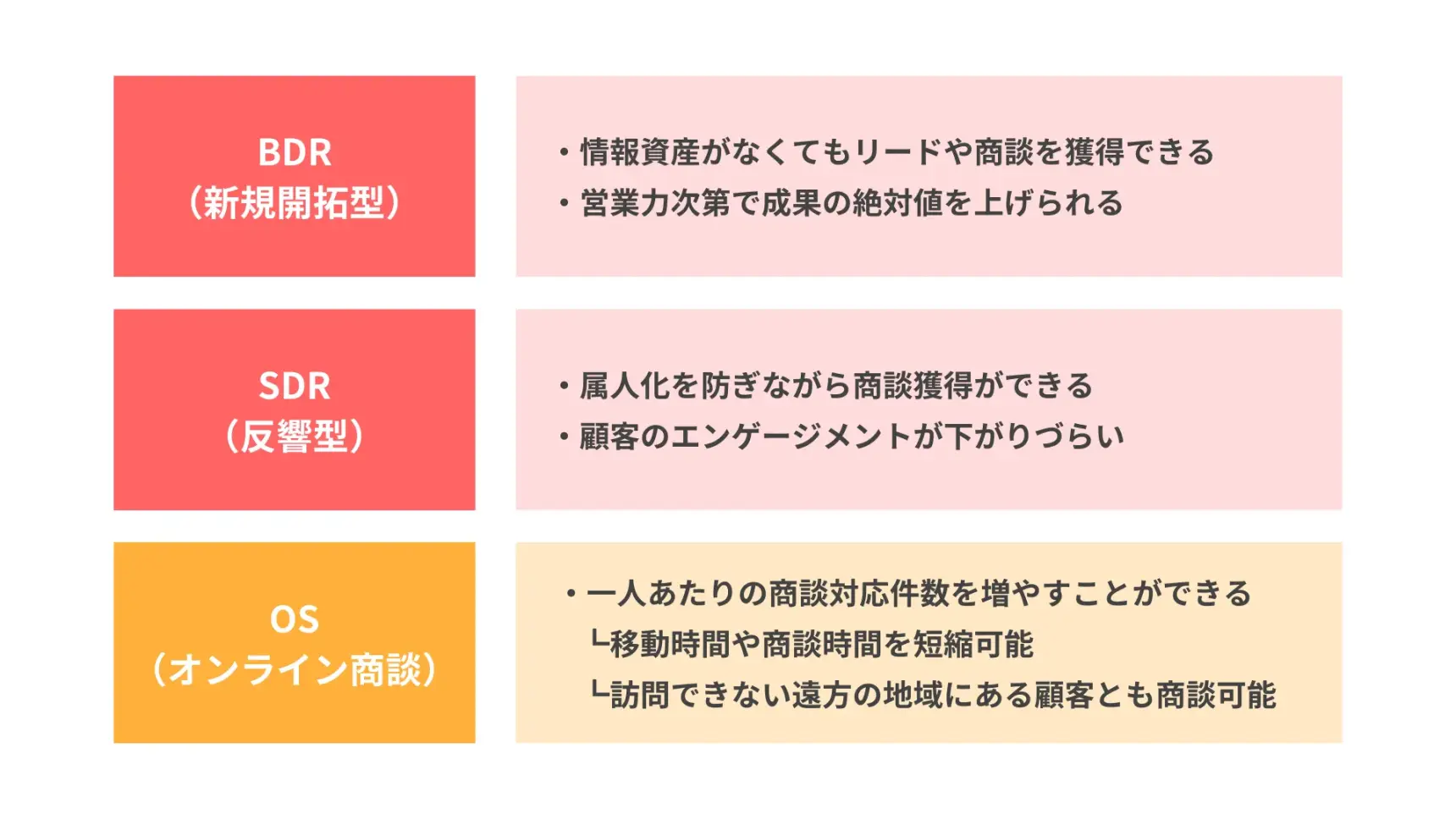

インサイドセールスの組織は、「新規開拓型(BDR)」「反響型(SDR)」「オンライン商談(OS)」と大きく3つのタイプに分けられます。それぞれの業務内容と導入効果をふまえたうえで、自社の保有リストにあわせ、自社のインサイドセールスにはどのような役割を実施させるのが良いかを検討しましょう。

自社に合わせたインサイドセールスの形態を見つけよう

インサイドセールスの3つの形態「反響型(SDR)」「新規開拓型(BDR)」「オンライン商談(OS)」について、それぞれの業務内容と特徴をご説明します。

|

SDRとは SDRはSales Development Representativeの略で「反響型営業」を意味し、「反響への対応」が役割です。CV(コンバージョン。「問い合わせ」など)およびWP(ホワイトペーパー)のダウンロードなどの中間CV(コンバージョン)のあった見込客への対応など、すでに自社に対して何らかの積極的なアクションを起こしたリストに対して営業活動を行い、商談の成立を目指します。 |

|

BDRとは BDRはBusiness Development Representativeの略で「新規開拓型営業」を意味し、「こちらから接点をつくること」が役割です。BDRでは新規のテレアポやダイレクトメール(DM)の送付といったアウトバウンド型の営業活動を行い、アプローチ先を選んでピンポイントで営業できる点がメリットです。 |

|

OSとは OS(オンライン商談)はインサイドセールスの手法のひとつとして近年注目されています。その名の通り、Web上でオンライン商談ツールなどを用いて商談を行うことを指します。 |

ひとつのインサイドセールス組織のなかでSDRとBDRの両方の部隊を作る場合と、どちらか一方のみを作る場合があります。なお、BtoBの中小企業にはアウトバウンド体制(テレアポや飛び込み営業を担当する部隊)がないことが多いので、SDRから始めると良いでしょう。

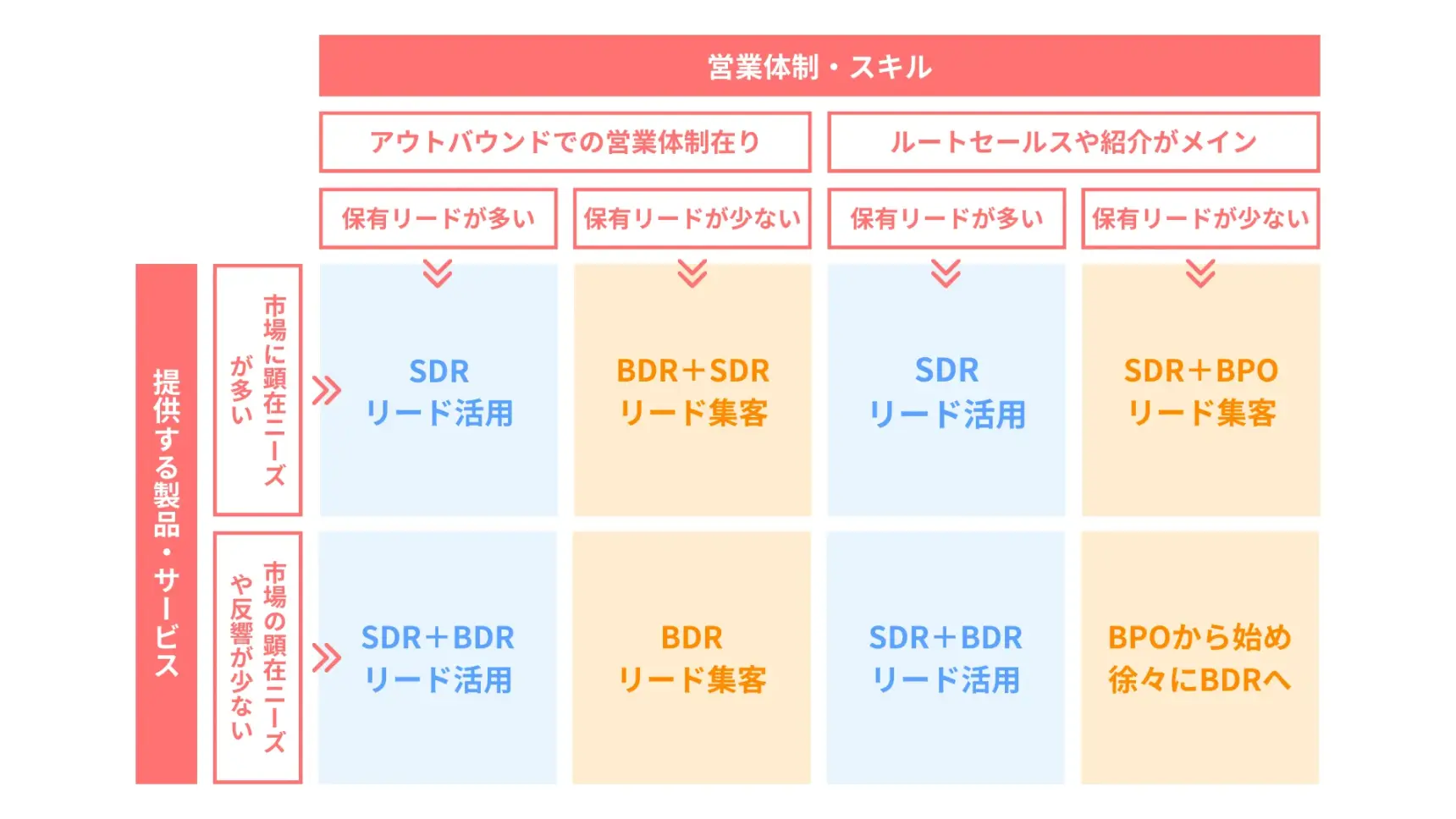

インサイドセールス立ち上げ早見表

自社の営業体制や商材を軸とした販売リソースをふまえて、どのような活動が必要かを検討し、インサイドセールスのなかでどの手法が自社に最適かを見定めましょう。次の図は、「インサイドセールス立ち上げ早見表」として弊社がご用意しているものです。

インサイドセールスの立ち上げにあたっては、次の4つの項目について事前に準備・検討を行いましょう。立ち上げをスムースにし、インサイドセールス実施後の運営を円滑にするために重要なポイントです。

STEP1. ターゲットの明確化

自社の顧客リストから、受注歴のある企業にはどのような特徴や課題・要望があったかを洗い出し、自社の商品・サービスへのニーズがより高いターゲットを明確にして選定します。

ABM(アカウントベースドマーケティング、具体的な企業や団体をターゲットとし、そこからの売上を最大化するための戦略的なアプローチを行うマーケティングの手法)に基づいて具体化させておきましょう。

STEP2. 目的とKPIの明確化

次に、インサイドセールスを立ち上げる目的と、立ち上げた場合のKPIを明確にします。インサイドセールスには、様々な指標がありますが、どの指標を採用し、その指標をどのくらいの数値で設定するのかによって、パフォーマンスの質が全く変わってしまいます。以下は、インサイドセールスにおけるKPIの例です。どういった指標を重視するのが、売上を上げていく上で最適なのか、よく考えながら設定してみましょう。

架電数

架電数は、インサイドセールスが顧客に電話でアプローチする回数です。デイリーで目標を定め、必要な行動量を担保できているか、確認・管理するために設定します。

架電数は、多ければ多いほど良いというわけではありません。顧客と適切なコミュニケーションを取る上で必要な数を限度とし、設定するようにしましょう。決して、テレアポのような活動にならないように、この指標の設定には注意が必要です。

獲得商談数

フィールドセールスにパスする商談の数です。インサイドセールスの主な業務は、検討度の高い顧客を育て、見つけ出し、フィールドセールスとの商談を設定することです。獲得商談数は、インサイドセールスの指標のなかでも、特に重視される指標と言えます。

受注貢献数・額

一方、ただ多くの商談をフィールドセールスに渡したからと言って、売上につながらなくては意味がありません。そこで、インサイドセールスが供給した商談から、どのくらいの売上があがったのか計測する指標として、受注貢献数・受注貢献金額があります。

この指標があることで、「受注しやすい商談を獲得するには」という思考が働き、全体の商談や案件の質がアップします。

STEP3. 担当者の確保と教育

目的やKPIの設定と並行して、インサイドセールスの人員確保と教育をはじめていきます。

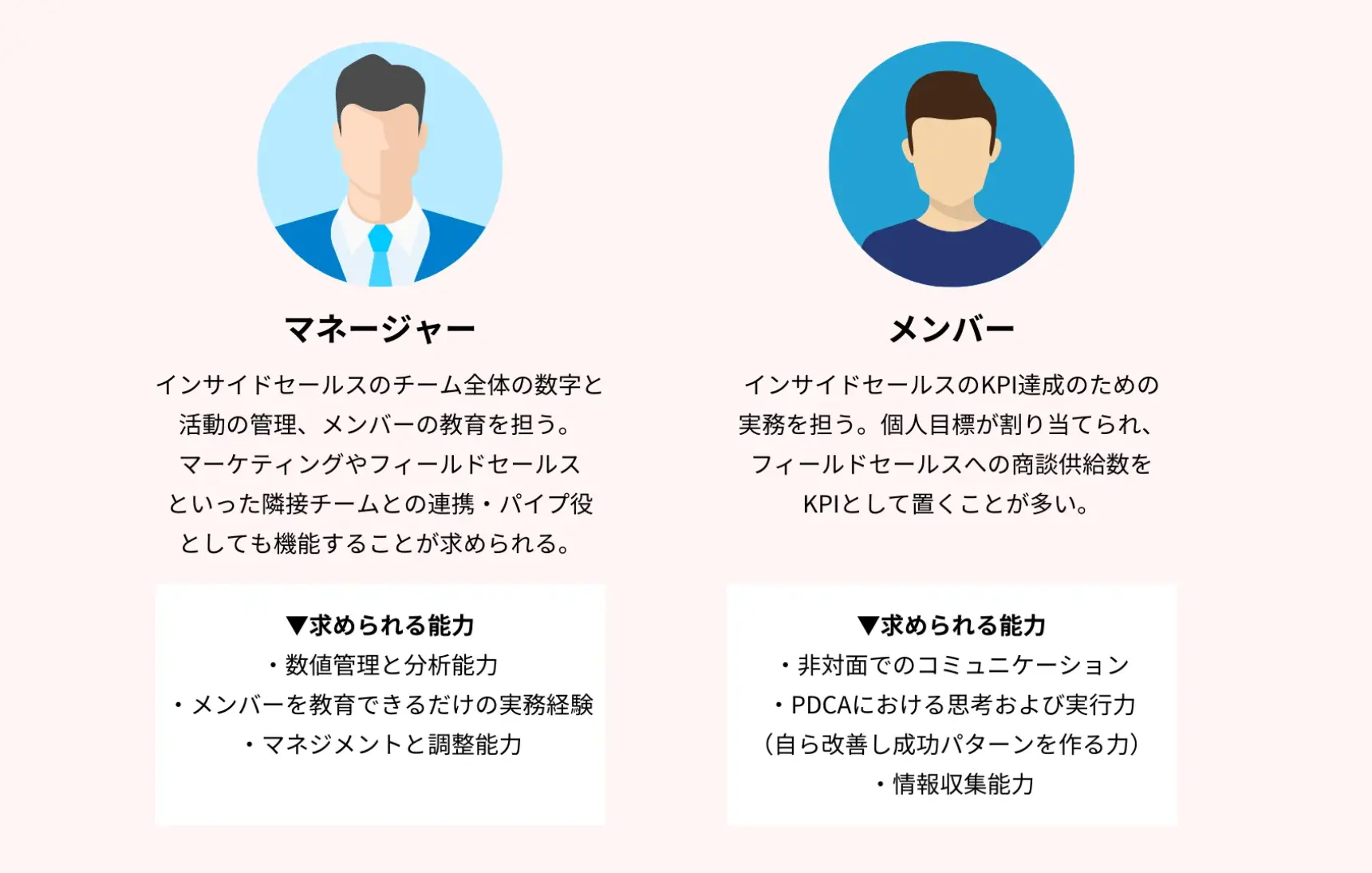

インサイドセールスのチームは、他のビジネスサイドのチームと同様に、マネージャーとメンバーに分かれており、それぞれが異なる役割を果たしています。

インサイドセールスのマネージャーは、場合によってはフィールドセールス(商談やクロージングを担当する部隊)のマネージャーが、兼務することもあります。

しかし、いずれにせよ「インサイドセールスにおける実務およびマネジメント経験」もしくは「新規の電話営業の実務と、営業チームのマネジメント経験」のいずれかの経験を持つ人材を選び、配置することがおすすめです。

メンバーについては、最初のうちは少人数から確保と教育をはじめ、立ち上げから半年~2年目以降といった、体制やインサイドセールスの勝ちパターンが見えてきたところから、人員拡大していくと良いでしょう。

また、インサイドセールスは、商談獲得が基本のKPIとなるため、商材に関する深い知識はそれほど必要ないように思えますが、「受注につながる商談」を獲得するためには、商材ノウハウや、事例やトレンド情報といった周辺の知識を備えておくことが重要です。

そのため、立ち上げ時は、外部から新規でメンバーを採用せず、商材の販売・受注経験のあるフィールドセールスのメンバーを移動させ、立ち上げのリーダーを担ってもらうことがベストでしょう。

STEP4. 仕組みや情報の管理体制構築

コール数、Webの閲覧状況、商談数といった数値系の情報管理は、インサイドセールス実施後の結果の振り返りや因果分析のために重要です。

ログや情報管理の手段として、一般に「MA」「SFA」「CRM」などのWebツールが活用されます。どのツールが適しているかは自社の目的によって異なります。たとえば「商談の創出」を目的にインサイドセールスの立ち上げを考えている場合は、MA(マーケティング・オートメーション)ツールの導入が適しています。

STEP5. 保有名刺のデータ化

保有名刺のデータ化(DB化)およびクレンジングは、インサイドセールス活動の持続性を持たせるうえで必須の項目です。

業者に委託する以外に、無料サービス(無料名刺管理アプリ「Wantedly People」や「Evernote Scannable」など)や有料サービス(クラウド名刺管理サービス「Sansan」など)を使う方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあるので自社の状況にあわせて活用しましょう。

インサイドセールスをこれから始めたい方は、ぜひ以下の無料特典資料も合わせてご確認ください。

0からわかる『インサイドセールス立ち上げの教科書』

この資料では、以下のことを紹介しています(全48ページ)✔ インサイドセールスの基本(役割・活動内容・導入効果)✔ 立ち上げのための事前準備(現状確認チェックシート付き)✔ インサイドセールスの立ち上げ方 全ステップ徹底解説✔ インサイドセールス立ち上げの成功企業の事例 など

SDR(反響型インサイドセールス)の立ち上げ3ステップ

SDR(反響型)のインサイドセールスを立ち上げる際の準備と、おすすめの3ステップをご紹介します。SDR(反響型営業)は対象顧客を中小企業とする場合が多く、マーケティング手法としては見込み顧客を育てて顧客になってもらう方法を採ります。

一方、BDR(新規開拓型営業)が対象とする顧客は一般に中堅から大手の企業で、マーケティング手法としては新規の顧客を対象とします。

STEP1. 反響をつくる

SDRは資料請求や展示会などさまざまなところから問い合わせなどの「反響」を受け、それに対応するかたちで営業活動を行う組織です。

購入意欲の高い見込み顧客を確実に獲得し、売上の安定と維持に貢献するというメリットがありますが、 「反響」があって初めてアプローチを行う点が特徴です。そのため、顧客からの問い合わせを促す、つまり、まずは「反響をつくる」ことが業務のひとつになります。

反響をつくり、潜在顧客のなかからより熱いリードを見極めるには、Webコンテンツやメールコンテンツ、お問い合わせなどのCVを誘発するコンテンツを活用するのがおすすめです。

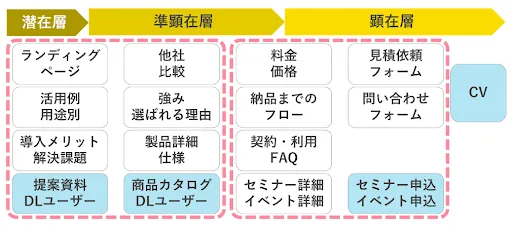

次の図は「反響をつくるためのコンテンツと手段」を示したものです。特に「Webコンテンツ」と「メールコンテンツ」では、閲覧した見込み顧客の行動をトラッキングするためにMA(マーケティングオートメーション)ツールの導入が必須となるでしょう。

反響を生み出すWebコンテンツ

まず、自社のWebサイト上に、潜在層・準顕在層・顕在層といったリード(見込客)の検討レベルごとに必要なページ(導入メリット、他社比較、料金価格表など)が揃っていることが前提となります。さらに、顕在層であれば「セミナー申し込み・イベント申し込み」など、該当の検討レベルの層しか閲覧しないであろうページや導線を設定しておくことが重要です。

関係構築と検討促進のメールコンテンツ

展示会などで集めた名刺をもとにメールを送信し、開封されたり、メールに掲載したリンクをクリックされたりするなどのアクションがあったリードに対して、インサイドセールスが架電などのアプローチを行います。Webコンテンツの場合と同様に、メールのタイトルやコンテンツの内容を該当の検討層しか反応しないようなものにする工夫が必要になります。

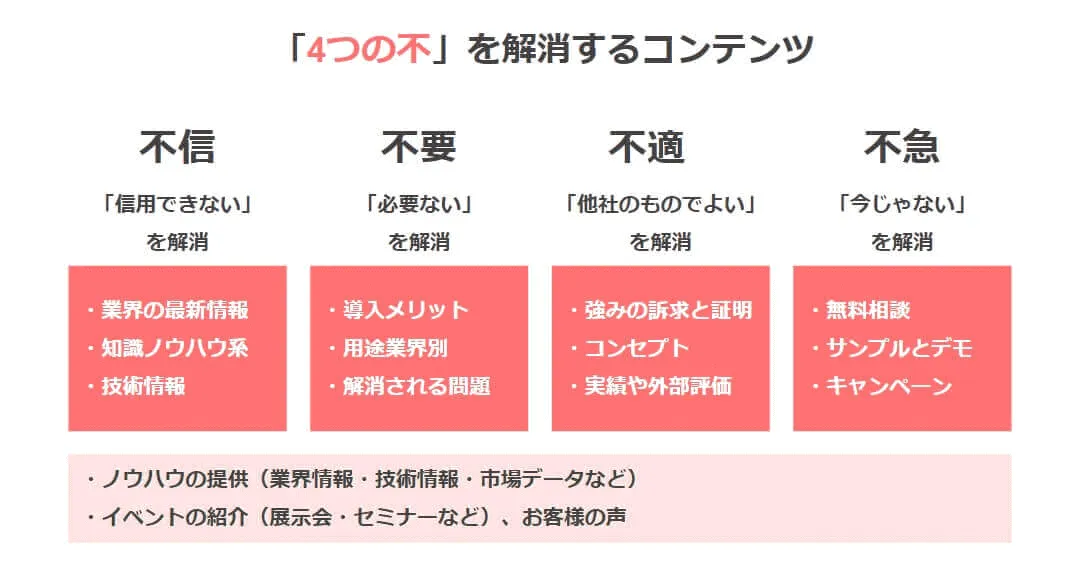

顧客ニーズに合わせたホワイトペーパーコンテンツ

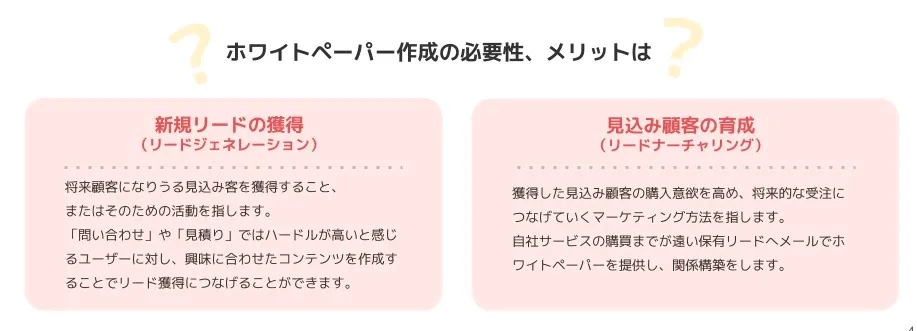

検討段階にあるリードを集める目的で、一般的なCV(コンバージョン)として設定される見積依頼やお問い合わせのほかに、 中間CV(コンバージョン)としてホワイトペーパー(WP)を設置することもおすすめです。

ここでも、Webコンテンツやメールコンテンツの場合と同じく、該当の検討層しか反応しないような中間CV(コンバージョン)を設計する必要があります。

STEP2. アプローチ

ここまでにご紹介したようなWebやメールのコンテンツやホワイトペーパー(WP)の内容がいくらすぐれたものであっても、それを見てただちに次のステップに進んでくれる顧客ばかりではありません。

コンテンツを用意するだけでは商談に結び付きにくく、最後は架電などのアプローチで顧客の背中を押すことが必須になります。

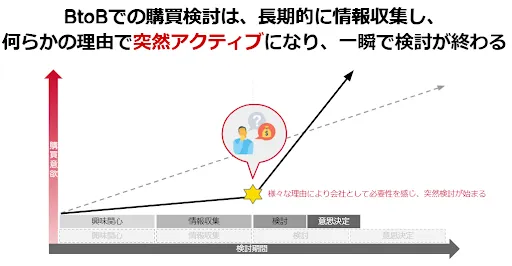

購買フローにおける「リアクティブ」

顧客の購買検討活動は、メールやセミナー参加など何らかのタイミングをトリガーとして急にアクティブになり、一瞬で検討が終わります。

この現象を弊社クラウドサーカスでは「リアクティブ(現象)」と呼び、BtoB企業における購買のきっかけとなる大きなポイントだと考えます。

特にBtoBの商材では、このようなリアクティブ顧客をいかに生み出すか、あるいは、リアクティブした顧客をいかに見逃さないか、タイミングを逃さないことが非常に重要です。

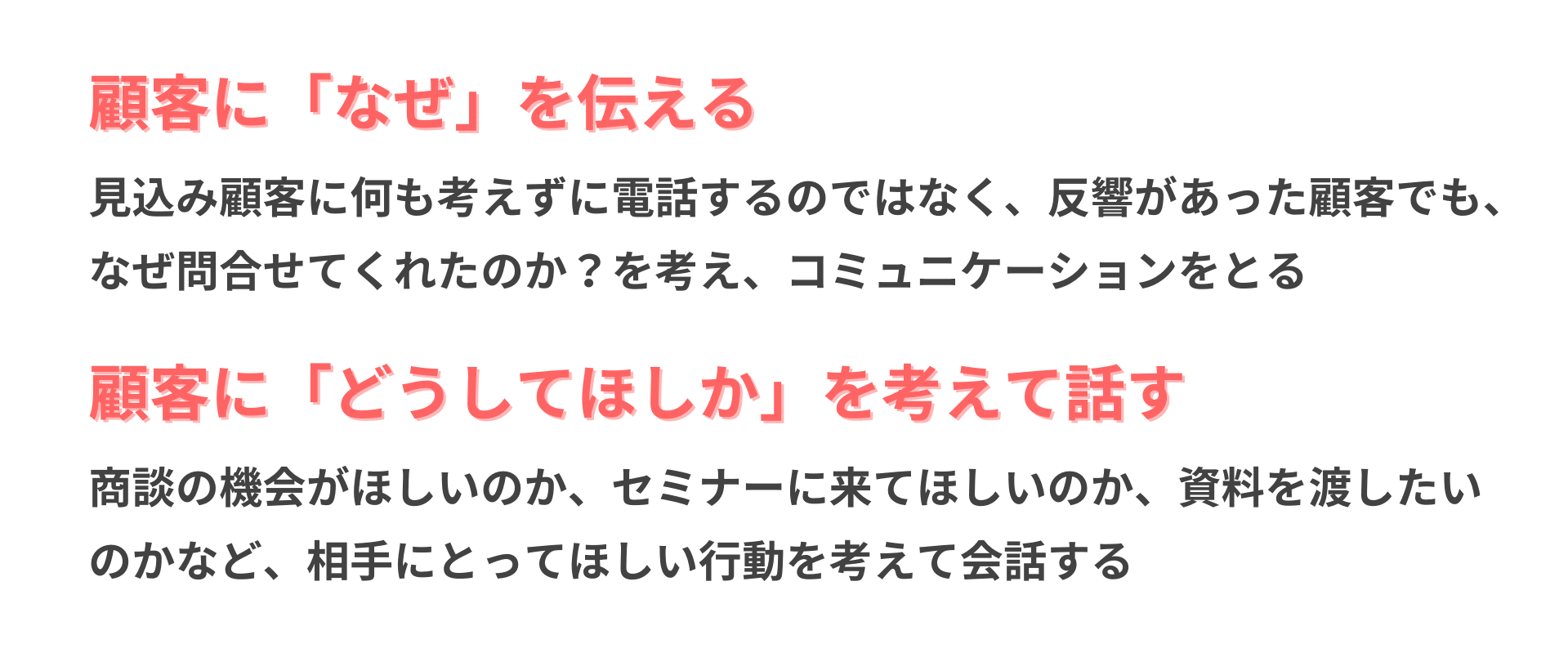

インサイドセールスアプローチの考え方を整える

見込み顧客の囲い込みを目的とするSDRで肝要なのは、見込み顧客が欲しいと思っている情報は何かを推測し、彼らが抱えている課題や悩みを具体的にイメージしたうえで、興味を持ってもらえるようなアプローチを行うことです。

特にアプローチのおもな手法のひとつである架電のポイントは、見込み顧客の背中を押すことです。「なぜ」顧客に電話をしているのかを伝え、顧客に「どうして欲しいか」を考えて話をする必要があります。これらの点が不明確だと、単なるアウトバウンドのテレアポ部隊と変わらなくなってしまうので注意しましょう。

失注ではなく、「インサイドセールス戻し」の対応をする

SDRでは、インサイドセールスが獲得したアポイントが案件化しなかった場合でも「失注」にはせず、 インサイドセールスに戻して再度フォローコールをしてもらうようにしましょう。その際、インサイドセールスから再度連絡する旨を営業から顧客へ伝えます。また、営業からインサイドセールスへの引継ぎ連絡を欠かさないようにしましょう。

STEP3. 組織化&社内リソースの確保

STEP1の「反響をつくる」、STEP2の「アプローチ」に続き、SDR型インサイドセールスの立ち上げ準備の最終段階として「組織化」を進める必要があります。

アプローチの成功体験を持って組織化へ

SDRでアプローチをしてみた結果がどうであったかは、経営層の興味・関心度の高い事項です。成功体験と呼べる結果を整理し、分業化とリソース確保を上申していくことが、さらに大きな成果につながります。

インサイドセールスの立ち上げに失敗しないためのポイント4つ

インサイドセールスの立ち上げに失敗しないためには、どのようなことに気を付けると良いのでしょうか。4つのポイントを紹介します。

隣接する部署と連携を取る

インサイドセールスは、リード獲得を担うマーケティングチームと、受注獲得を狙うフィールドセールスチームのハブとなるチームです。2つのチームと公平にコミュニケーションをとりながらも、売上目標の達成に貢献していく必要があります。

ときには、マーケティングチームからのリード供給数や質、フィールドセールスチームへの商談供給数や質について、両チームと議論や調整を行う必要がありますが、その際に 両チームと同じ方向を向いて、合意形成を行っていくことが重要となります。

決裁者にも参加してもらう

インサイドセールスのよくある失敗として、「フィールドセールスとの認識のずれ」があります。具体的には、フィールドセールスが求めている商談の質に、インサイドセールスから供給する商談の質が追いついていないといったことです。

インサイドセールスとフィールドセールスで、一体感を醸成して売上目標を達成していくためにも、 「どういった条件をクリアしている商談を供給できれば良いのか」を事前に話し合って決めておくことが重要です。

また、その目標がぶれてしまわないためにも、インサイドセールスとフィールドセールス、いわば営業全体を統括する役割を持つ人材にも、立ち上げに参加してもらうことをおすすめします。

目標管理や情報共有の会議体を設定する

インサイドセールスは、日々定量で追うKPIが存在するため、定量的な進捗の共有や定性的に困っていることの解消のため、定期的な会議体を用意しておくことをおすすめします。

また、隣接する他チームとの連携も、会議体があれば円滑に進めやすくなります。

トークスクリプトのマニュアルを作成する

インサイドセールスの失敗パターンのひとつに、インサイドセールスの個人の能力に依存し、チームとしての能力がいつまでも向上しないといったことが、あげられます。

そういった事態を防ぐためにも、インサイドセールスで優秀な成績を収めているメンバーがいれば、そのメンバーが使用しているトークスクリプトをひとつのマニュアルとし、他のメンバーも活用できるよう展開するようにしましょう。

また、顧客にヒアリングする際は、 「BANT(バント)条件」に沿って進めると効果的です。BANT条件は、「Budget(予算)」「Authority(決裁権)」「Needs(ニーズ)」「Timeframe(検討時期)」の4つの要素で構成されており、これらの項目を埋めるようにして、顧客に情報をヒアリングすると、その顧客との商談が「フィールドセールに供給すべき質の商談」なのかどうかも明確になり、また「供給すべきと判断した商談」の質自体の向上にも繋がります。

インサイドセールス立ち上げ成功事例2選

ここでは、インサイドセールスの立ち上げに成功した企業2社の事例をご紹介いたします。

インサイドセールスの早期立ち上げに成功!商材の契約数が前年比1120%を記録|表示灯株式会社

表示灯株式会社様は、駅周辺案内図「ナビタ」の設置および管理、トータルサイン事業、Googleビジネスプロフィール管理代行サービスなど総合広告事業を行う企業です。同社ではこれまで、対面営業を主流にしていましたが、時代の変化により営業効率に限界を感じ、インサイドセールス部門の創設を決定しました。

インサイドセールス立ち上げにあたっては、MAツールの『BowNow』と同社のMAコンサルプランを同時に導入し、専任のコンサルタントとともにインサイドセールスの立ち上げ指標の設定からスキルアップのためのロープレ、社内評価制度の構築、教育カリキュラム作成などさまざまな施策を実施しました。結果、インサイドセールスの早期立ち上げに成功し、商材の契約数が前年比1120%を記録しました。

詳細はこちら:営業方法を変えただけで契約数が前年比1120%に!インサイドセールス立ち上げと同時に徹底した教育システムも構築|表示灯株式会社

2年間でインサイドセールス立ち上げ&MA運用を社内で自走できる体制に!│えそら合同会社

えそら合同会社様はデザインコンサルティングを行うUXデザインの専門会社です。 同社は少数精鋭で営業・コンサル業務を兼務で行っており、営業売上はリピートやご紹介、Web問い合わせから構築していました。リソース不足から売上拡大のための新規顧客開拓ができないことを課題に感じ、BowNowを導入。中長期的な目標として「自社で新規リードを獲得できる体制をつくる」と掲げていたものの、社内にマーケティングの知見がないため、MAコンサルプランもあわせてご利用いただきました。

専任コンサルタントと二人三脚で、インサイドセールス組織の立ち上げ支援やホワイトペーパー、中間CVコンテンツの作成支援、メルマガ配信の制作支援などを行った結果、 インサイドセールスやメルマガ配信は定常業務となり、マーケティングの内製化を実現。社内にデジタルマーケティングが浸透したことで、同社が目標としていた新規リード獲得のための体制を構築できました。

まとめ

インサイドセールスの立ち上げ方・はじめ方について、事前に準備すべきことやスムースな運用のためにおすすめのステップについてご紹介しました。

本コラムでは特に、中小企業を対象とするSDR(反響型)のインサイドセールスについて、見込み顧客を顧客へと育てるための3つのステップなどおすすめの手法をご案内しています。

コロナ禍を経て非対面での営業活動が標準化した現在、自社にあったインサイドセールスのスタイルを見つけて頂く一助になれば幸いです。

『インサイドセールス立ち上げの教科書』をダウンロードする

以下のステップに沿ってフォーム入力することで、資料ダウンロードいただけます。

この資料でこんなことがわかります!(全48ページ)・インサイドセールスの基本

~役割・活動内容・導入効果 など~・現状確認チェックシート付き!立ち上げの事前準備・インサイドセールスの立ち上げ方 全ステップ解説・インサイドセールス立ち上げの成功企業の事例

監修者

クラウドサーカス株式会社 石本祥子

新卒でコンサルティング会社に営業職として入社。3年で営業所長代理を経験後、ベンチャー企業を経て、クラウドサーカス社にマーケティング職として入社。

営業とマーケティング、いずれの経験もあることを活かし、クラウドサーカス社が提供しているMAツール『BowNow』において、マーケティングと営業に関するメディアの監修を含む、Webマーケティングの全域を担当している。