【2025年最新】DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味や進め方のポイントをまとめて解説

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して、企業の事業プロセスや組織全体を改革していくことです。AI、IoTなどの先進技術を活用することで、業務の効率化、新製品・サービスの開発、顧客満足度の向上などに貢献します。

世界的に注目を集めていますが、「DXとは?」「どのように進めればいいのか」と具体的なイメージがつかめていない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、DXの基本的な概念や現状・課題、進め方などをまとめて解説します。DXを正しく理解して、自社の競争力を強化しましょう。

営業生産性を上げる“攻め”のDXとは

近年、多くの企業でデジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みが進み、その対応が急がれています。本書では、セールス&マーケティング領域で必要なDXと実現のためのおすすめステップについて解説しています。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、デジタル技術を活用して、業務やビジネスモデルを革新し、企業の競争力を高めることをいいます。

デジタル技術を導入することで、業務効率の向上、新しいビジネスチャンスの創出、顧客体験の向上などを実現します。DXは、単なるIT技術の導入ではなく、企業全体の変革を目指す包括的な取り組みです。

DXの意味・定義とは?

DXについてはじめて提唱した、スウェーデンのエリック・ストルターマンは「テクノロジーの浸透で人々の生活がよくなること」と定義しました。現在の日本では、「デジタル技術を使ってビジネスを変革すること」という概念が浸透しつつあります。また、経済産業省では以下のように定義しています。

|

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。 |

DXとIT化の違い

DXとIT化は似ているようで異なる概念です。IT化は、業務効率化やコスト削減を目的に、従来の業務プロセスにIT技術を導入することです。紙の書類をデジタル化したり、手作業で行っていた業務をシステム化することなどが挙げられます。IT化は、デジタル化とほぼ同じ意味です。

一方、DXは企業全体のビジネスモデルや、組織構造を根本から変革することを目指します。単なる技術導入にとどまらず、データの活用や業務の革新を通じて、競争力を高めることが求められます。

DXは、新しいビジネス戦略の一環としてデジタル技術を活用し、企業の成長と革新を推進するものです。IT化が、業務効率化を進める戦術のひとつであるのに対し、DXは企業全体の変革を目指す点で大きく異なります。

DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の現状と課題

日本国内におけるDXの取り組みは、どのくらい進んでいるのでしょうか。ここでは、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が、2023年3月に発行した「DX白書2023」の調査結果を中心に、DXの現状と課題について解説します。

企業のDXへの取り組み状況

「DX白書2023」によると、DXに取り組む日本企業の割合は、2021年度の55.8%から2022年度には69.3%に増加。米国の77.9%に近づいているといえます。その一方で、全社戦略の取り組みとしては、米国の68.1%に対して日本は54.2%となっており、今後も積極的な導入が期待されています。大企業による取り組みが進んでいるのに対して、100人以下の中小企業は、約40%にとどまっています。

また、IMD(国際経営開発研究所)が発表している「世界デジタル競争力ランキング2023」で、日本は63か国中32位となっており、昨年の29位から順位を下げ、過去最低を更新する結果となってしまいました。韓国6位、台湾9位、香港10位、中国19位と東アジアの中でも、大きな遅れを取っており、日本のデジタル活用が進んでいないことを示しています。

参照元:DX白書2023

デジタル人材の不足

「DX白書2023」の調査では、DXを推進する人材の「量」「質」について「大幅に不足している」と日本企業の51.8%が回答しています。DXに取り組む企業が増加したため、人材に対するニーズも増えていると分析しています。

その中で、人材確保の取り組みとしては、日米ともに「社内人材の育成」が最多。しかし、その具体的な育成方法として、米国では「DX案件を通じたOJTプログラム」が6割を超えているのに対し、日本では23.9%にとどまっています。

米国と比べてみると、キャリア形成・人材育成に取り組む姿勢にも大きな差があることもわかりました。DXを成功させるためには、技術導入だけでなく、業務プロセスの見直しや社員の意識改革が不可欠です。しかし、日本企業では従来の業務手法や文化が根強く残っており、これが変革の阻害要因となっています。

レガシーシステム刷新への対応

DX実現において、ITシステムは重要な役割を担っていますが、多くの企業がその老朽化(レガシーシステム)に頭を悩ませています。長年稼働してきたレガシーシステムは、すでに古くなり、現代のビジネスニーズに対応できていないのが実情です。

「DX白書2023」によると、「半分程度がレガシーシステムである」「ほとんどがレガシーシステムである」 と回答したのは、米国の22.8%に対して日本は41.2%であり、刷新の取り組みに遅れが出ていることがわかります。レガシーシステムは、システム改修の困難性、セキュリティリスク、業務効率の低下などの多くの問題を引き起こすため、早急な対応が求められています。

この問題を解決するために、最近注目されているのが「アジャイル開発」という手法です。アジャイル開発は、顧客との密接なコミュニケーションを重視しながら、短期間でシステムを開発・リリースしていく手法で、顧客ニーズへの迅速な対応、開発リスクの低減、開発期間の短縮などのメリットがあります。

DX(デジタルトランスフォーメーション)が求められている理由

ここからは、DX推進が重要視されている理由について解説します。

デジタル環境の急速な変化

現代社会は、AI、IoT、ビッグデータ解析などの革新的なデジタル技術の出現により、かつてない速度で変化しています。これらの技術を活用することで、企業は業務効率の飛躍的な向上、新たなビジネスモデルの創出が実現できます。

一方で、こうした技術革新に適応できない企業は、競争力低下、市場シェアの喪失につながる可能性があります。DX推進は、こうした時代の変化を乗り越え、企業が生き残るための必須戦略となっているのです。

働き方改革への対応

近年、厚生労働省が推進する「働き方改革」や、新型コロナウイルスの影響によるリモートワークの普及、フレックスタイム制の導入など、働き方を取り巻く環境は大きく変化しています。

こうした状況に対応するためには、単にリモートワークを導入するだけでなく、業務プロセスや社内環境も含めた働き方そのものを見直すことが必要です。その実現には、DX推進が不可欠となっています。DX化を進めることで、生産性向上やワークライフバランスの改善が図られ、企業全体のパフォーマンス向上につながります。

顧客ニーズの多様化

インターネットやスマートフォンの普及で情報社会が進み、顧客のニーズやトレンドも多様化しています。顧客は、より迅速でパーソナライズされたサービスを求めており、これに応えるためにはデジタル技術を活用したプロセスの最適化が必要です。

具体的には、オンラインを活用したリアルタイムの顧客対応や、AIを用いたカスタマイズ提案などが挙げられます。DXは、こうした顧客ニーズへの柔軟な対応をするために、導入が進められています。

企業のグローバル化

グローバル化の進展により、企業間の競争が激化しています。市場が国境を越えて広がる中で、競争に打ち勝つためには、迅速な意思決定と柔軟な対応が求められます。

DXを推進することで、データにもとづいた意思決定を可能にし、変化にも迅速に対応できる基盤を社員に提供していきます。

DXレポートから紐解く、「2025年の崖」問題

デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する企業が避けては通れない課題の一つが「2025年の崖」問題です。経済産業省が2018年の「DXレポート」で提起したテーマで、発表以降も継続的に発展しています。本章では各年ごとに発表されたDXレポートの内容を時系列で整理し、2024年の最新情報としてまとめます。

DXレポート(2018年)「2025年の崖」問題

2018年のDXレポートでは、日本企業の多くが古い基幹システムに依存し、その刷新が進んでいない現状が「2025年の崖」として警告されました。この崖とは、2025年までにシステム刷新が行われない場合、DXを実現できないだけでなく、2025年以降に現在の約3倍となる年間最大12兆円の経済損失が生じるリスクが高まることを指します。

また、レガシーシステムが増えることでセキュリティリスクや保守の負担が増加する可能性や、業務基盤そのものの継承や維持が困難になるリスクなども指摘されました。DXは、単なるIT刷新ではなく、経営そのものを存続させるべく行うことであると強調しました。これは、各企業に対して急速な対応を促し、DXを推進する企業が増加しました。

DXレポート2(2020年)「システム刷新」から「ビジネス変革」への転換

2020年に発表されたDXレポート2では、DXの目的が単なるシステム刷新に留まらず、ビジネスモデルやサービスそのものの変革であることが強調されました。というのも分析の結果、2018年の「DXレポート」の真意が正しく伝わっていなかったと結論づけられ、DXに対応できた企業とそうでない企業の差が拡大していることがわかったからです。

単に古いシステムを最新のものに置き換えるだけでなく、DXを活用して企業価値や顧客体験価値の向上を図るべきだということ、そしてそれこそがDXの本質であることが主張されました。そこで、新たな課題とその解決策がまとめられたのが「DXレポート2」です。DXレポート2では、企業が取り組むべきアクションを、以下の4つのカテゴリーに分けています。

- 業務環境のオンライン化

- 業務プロセスのデジタル化

- 従業員の安全・健康管理のデジタル化

- 顧客接点のデジタル化

同レポートでは、デジタル技術の活用によって新たなビジネス機会を創出し、顧客のニーズに迅速に応えるビジネス構造へ転換することが推奨されています。対応することで、企業は今後の不確実な市場環境においても、持続的に成長できる基盤を構築できます。

DXレポート2.1(2021年)ユーザー企業とベンダー企業の共存と依存関係の課題

2021年のDXレポート2.1では、ユーザー企業とベンダー企業の依存関係がDX推進の障害となっていることが指摘されました。両者は互いにメリットを享受しているように見えますが、実際はどちらもデジタル時代に必要なスキルを獲得できずに、敗者となりうる「低位安定」の関係性を築いています。

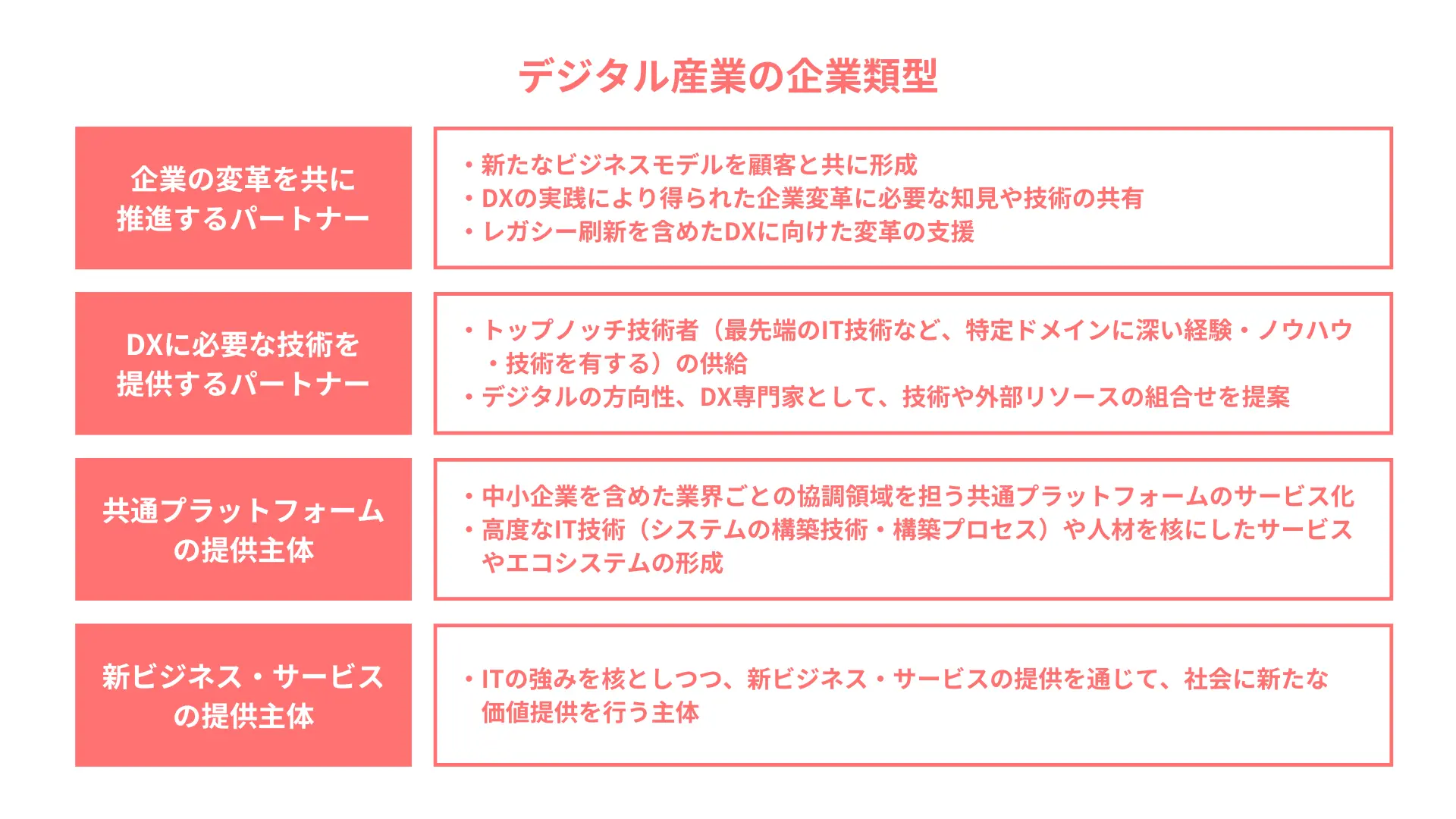

そのような課題が指摘されるなかで、目指すべき社会を実現させる機能として、「デジタル産業」が位置付けられています。デジタル産業を構成する企業の種類は以下の4つです。

1. 企業の変革を共に推進するパートナー(コンサルティング事業者など)

2. DXに必要な技術を提供するパートナー(SI事業者など)

3. 共通プラットフォームの提供主体(プラットフォーム事業者など)

4. 新ビジネス・サービスの提供主体(大手小売り事業者など)

それぞれの類型別の目指すべき姿を明確にし、自社の成熟度を評価できるデジタル産業指標が策定されています。また、現在公表されているDX事例は、全体感のある解説がされていないことが指摘されており、デジタル産業のゴールに向けて、企業変革の道筋を抽象化したパターンとして、まとめられています。

参照元・画像引用元:経済産業省「DXレポート2.1」(DXレポート2追補版)

DXレポート2.2(2022年)デジタル産業への変革とその影響

2022年に公開された最新版(2024年10月現在)の「DXレポート2.2」では、産業構造全体のデジタル化が急務であるとして、「デジタル産業」への変革を進めるべきという方向性が示されています。

これまでのような企業ごとのDX推進だけでなく、産業全体がデジタル技術を基盤にした競争力を持つべきだとしています。具体的には、DXが一部の企業や部門に留まるのではなく、経営層から社員までが一体となって取り組む必要があると指摘しています。

DXレポート2.1で示されたように、企業のユーザー側とベンダー側との間には低位安定的な依存関係が構築され、効率化重視の投資に偏りが見られましたが、DXレポート2.2ではこの状況を打破し、デジタル技術による新たな価値創出が求められています。こうした「デジタル産業」への転換には、産業全体での協力やデジタル人材の育成も不可欠だとされ、企業の枠を超えた連携が提唱されています。

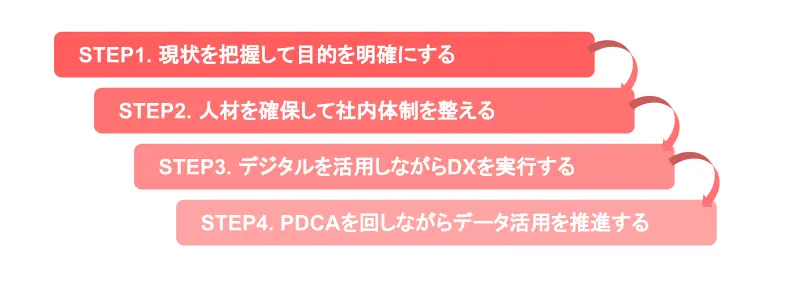

DX(デジタルトランスフォーメーション)の進め方 4つのステップ

ここからは、DXの進め方を4つのステップにわけて紹介します。

STEP1. 現状を把握して目的を明確にする

まずは、自社の現状を詳細に分析します。業務プロセス、使用しているシステム、データ管理の状況を認識しましょう。現状の問題点や改善点を明確にできます。

そのほか、外部環境の分析も必要です。業界全体のトレンドや競合のDXの取り組み状況を把握して、自社の立ち位置を確認します。市場動向や技術革新のスピードを理解することで、どのような方向に進むべきかがわかります。

現状を把握した後は、DX推進の目的を明確に設定します。「デジタル化すること」ではなく、具体的なビジネスゴールにもとづいて設定しましょう。コスト削減、顧客満足度の向上など、測定可能な目標を立てることが重要です。

STEP2. 人材を確保して社内体制を整える

次は、人材を確保して社内体制を整えます。「外部から採用すること」「社内人材を育成すること」の2つの方法があります。

外部からデジタル技術に精通した専門家を採用できれば、DXプロジェクトの推進力は飛躍的に高まります。しかし、デジタル人材の不足は年々深刻化しているため、希望する社員の確保は難しいかもしれません。

そのため、社員の育成も積極的に進めることが大切です。全社員が、新しい技術やツールを活用できるように、定期的な研修やトレーニングプログラムを実施し、スキルアップを図りましょう。

人材が確保できたら専門チームを編成し、プロジェクトの計画立案から実施、結果の評価までを一貫して担当します。技術者だけでなく、業務プロセスに詳しい社員やプロジェクトマネージャーなど、多様なメンバーが含まれることがベストです。

STEP3. デジタルを活用しながらDXを実行する

体制が整い次第、デジタル技術を組み込みながらDX化を図ります。アナログな工程や手作業が多い業務は、ツールなどを積極的に導入して効率化を図りましょう。

たとえば、データ分析ツールを導入することで、業務データをリアルタイムで収集・分析し、意思決定を迅速に行えます。また、データ管理ツールを活用すれば、全社的な情報の共有やアクセスを容易にし、業務のスピードと柔軟性を高められるでしょう。

ただし、ツールの選定は、慎重な比較検討が求められます。既存ツールがある場合、機能が重複しないか、統合がスムーズに行えるかを確認しましょう。課題解決を目指すあまり、安易に選んでしまうとコストの増加などのリスクがあります。それぞれのツールの特徴を比較し、機能やサービスを精査することでコストのムダを防ぎます。

STEP4. PDCAを回しながらデータ活用を推進する

DXの進行状況を定期的に評価し、必要に応じて戦略や方針を見直すことが大切です。KPI(重要業績評価指標)を設定し、指標にもとづいて進捗をモニタリングしましょう。

収集したデータをもとに、計画の実行結果を評価して、課題や成功要因を把握します。このようなサイクルを繰り返すことで、DXの取り組みを継続的に改善して、より効果を進められるでしょう。

成功事例を社内外に共有し、DXの価値を広めることで、さらなる推進力が得られます。

データを活用したビジネス戦略が、適切に行われている企業は多くありません。他部署や他社との連携を強化し、データ活用を推進していくことが、DX化の実現につながります。

DX(デジタルトランスフォーメーション)推進のポイント3つ

ここからは、DXを推進するためのポイントを3つ紹介します。

はじめはスモールスタートで

DX推進のリスクを抑え、着実に成功確率を高めていくために推奨するのが、スモールスタートでDXをはじめることです。大規模なDX戦略を一気に進めるのではなく、小さなプロジェクトからはじめて、リスクを最小限に抑えつつ、メリットを実感していきましょう。

ポイントは、特定の業務や部門を限定して、DXに取り組むことです。たとえば、営業部門だけでデジタルツールを活用して業務効率化を目指せば、その効果を測定しやすくなります。小規模なプロジェクトを実施して、少しずつ成功事例を積み重ねることで、他の部署へと展開していく土台が築けます。

また、迅速なフィードバックが得られることもスモールスタートのメリットです。小さな範囲で実施すれば、問題や改善点を早期に把握でき、柔軟に対応することが可能です。これにより、大規模な導入時に起こり得る失敗を、未然に防ぐことができるでしょう。

DXの専門家に相談する

DXの専門家によるコンサルティングを活用すれば、課題を解決するための戦略やノウハウを提案してもらうことができます。専門家は豊富な経験と知識を持っています。さまざまな業界での成功事例も熟知しているため、自社に適した具体的な戦略を立ててくれるでしょう。また、内部では気づきにくい課題やリスクを早期に発見してくれます。

DXは、技術革新のスピードが速いため、最新情報を把握することが重要です。専門家の助言を受ければ、最新の技術を効果的に導入し、競争力を高めることもできます。専門家は、技術的な実装方法や効果的なツールの選定についてもアドバイスを提供してくれるでしょう。

また、コンサルティングは、長期的なパートナーシップとしての価値もあります。DXは一度の導入で終わるものではなく、継続的な改善が必須です。専門家との連携を続けることで、必要な調整を行いながら持続可能なDXが実現します。

ボトムアップとトップダウンを併用する

DXを成功させるには、ボトムアップとトップダウンの両方からアプローチをすることも大切です。ボトムアップとは、現場の従業員から上層部へ伝わること。トップダウンは、上層部から下層部に伝えることを意味します。この2つを併用することで、全社的な一体感を持ったDX推進が可能になります。

ボトムアップのアプローチとしては、現場の意見やアイデアを積極的に取り入れることが重要です。現場の従業員は、日々の業務を通じて実務的な課題や改善点を最もよく理解しています。現場の声をプロジェクトに反映できれば、実践的かつ効果的な改革が可能になるでしょう。

また、従業員の意見が反映されることで、現場のモチベーションが向上し、自発的なDX推進も促進されます。

一方で、トップダウンのアプローチは、経営層からの強いリーダーシップとビジョンが求められます。リソースの配分や必要な投資の決定も大事な役割です。経営層が、DXの重要性を理解し、全社的な方針を示すことで、従業員の意識が統一されるでしょう。

DX(デジタルトランスフォーメーション)推進のための補助金

DXをゼロからスタートするには、デジタル技術の導入や人件費など多額の費用がかかります。「はじめたいけれど費用が足りない」といった企業は少なくありません。 そこで日本政府では、DX推進のための補助金を用意しています。ここでは、代表的な3つの補助金制度について紹介します。

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業がITツールを導入し、業務効率化や生産性向上を目指すために設けられた補助金制度です。

具体的には、ソフトウェア購入費用やクラウド利用料、さらにはそれに伴うコンサルティング費用などが対象となります。企業は、最新のデジタルツールを低コストで導入し、DX化や新たなビジネスモデルの構築を図ることができます。

参照元:IT導入補助金

ものづくり補助金(デジタル枠)

「ものづくり補助金」もDX推進に役立つ制度です。この補助金は、中小企業が今後直面する働き方改革などに対応するため、さらに革新的な製品やサービスを開発・導入するための設備投資などを補助します。

「ものづくり」というと製造業をイメージしますが、サービス業・小売業など業種に関係なく、生産性向上のための設備導入が対象となります。機械装置やシステム構築費、クラウドサービス利用費、外注費など、さまざまな補助対象経費が設定されています。

参照元:ものづくり補助金

事業再構築補助金

新型コロナウイルスの影響を受け、事業の再構築を目指す企業に向けた支援です。新市場への進出や事業・業種転換、事業再編などを助成します。

たとえば、成長分野に向けた大胆な事業再構築を支援する「成長分野進出枠(通常類型)」では、1,500〜6,000万円の補助上限額を設定しています。システム構築費、技術導入費、外注費、研修費など幅広い補助対象経費が対象です。

DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するデジタル技術

DXを推進するには、自社の課題に合わせて最適なソリューションを選ぶことが大切です。ここからは、課題として挙げられやすい「業務効率の向上」と「マーケティング活動の効率化」を実現するデジタル技術について紹介します。

業務効率の向上

DX推進において、業務効率の向上は重要な目的のひとつです。以下のデジタル技術により効率的な改善が期待できます。

電子決裁システム

契約書や決裁書、稟議書など紙の書類をデジタル化することで、処理時間を大幅に短縮できます。紙ベースの処理では、書類の作成、確認、保管に多くの手間がかかりますが、システムを導入すればオンライン上でやりとりでき、迅速かつ効率的に行えます。印刷代やインク代、印紙代なども不要になり、電子署名を利用すれば、承認プロセスもスピーディです。

オンライン会議システム

ZoomやGoogleMeatに代表される、オンライン会議システムを導入することで、場所を選ばずに会議を開催できます。出張や移動の時間とコストが削減されるだけでなく、離れた場所からもリアルタイムでのコミュニケーションが可能となり、意思決定の迅速化が図れます。リモートワークが普及している企業にとって、オンライン会議システムは欠かせないツールです。

ビジネスチャット

ビジネスチャットは、チーム内のコミュニケーションを円滑にし、メールに比べて迅速な情報共有が可能です。

リアルタイムでのやり取りができるため、緊急の連絡や相談がスムーズに行えます。また、チャット内でのファイル共有やタスク管理機能も充実しているため、業務の効率化に大きく貢献します。

プロジェクト管理ツール

プロジェクト管理ツールは、複数のプロジェクトやタスクの一元管理に便利なツールです。タスクの進捗状況を可視化し、担当者の割り当てや期限の管理が簡単に行えます。

対応中や処理済みなど、プロジェクト全体の進捗を把握しやすくなり、遅延やミスを防ぐことも可能です。プロジェクトの効率的な進行ができ、チーム全体の生産性向上につながるでしょう。

マーケティング活動の効率化

DXの推進により、マーケティングの精度を高め、顧客満足度を向上させることができます。

CRM

CRMとは、顧客情報や行動履歴などを管理して、顧客との関係を強化する戦略やシステムのことを指します。日本語では「顧客関係管理」と訳されます。

CRMツールを導入すれば、顧客のニーズや行動をより深く理解でき、効果的なマーケティング戦略が立てられます。蓄積された顧客の購買履歴や嗜好など、詳細な情報をもとに個別のコミュニケーションを取ることで、信頼関係が構築でき、顧客満足度を高められるでしょう。

MA(マーケティングオートメーション)

MAとは、見込み顧客を獲得してから、育成し、商談化するまでのマーケティング活動を自動化もしくは効率化することです。そのプロセスをサポートするのがMAツールです。

見込み顧客の検討段階がわからないままでは、的外れなタイミングでアプローチをしてしまうかもしれません。MAツールで行動ログに合わせた情報を提供すれば、機会を逃さずに購買意欲が高められます。

MAツールの利用で、「顧客情報のリスト化」「セグメントメール」「ホットリードの抽出」など一連のリード育成ステップが自動で進められ、マーケティングや営業活動の効率化、生産性の向上が実現します。

スモールスタートにおすすめのMAツール「BowNow」

クラウドサーカス株式会社が開発・提供するMAツール「BowNow」は、初心者でも使いやすいシンプルな機能と操作性が魅力です。スコアリングやシナリオ設計といった、MAツールの運用でネックとなりがちなプロセスも、テンプレートを搭載しているので設定不要ではじめられます。無料プランを用意していますので、DXをスモールスタートしたい方にもおすすめです。

詳しくはこちら:MAツール『BowNow』とは

SFA

SFAとは、営業活動を効率化し、生産性を向上させるためのシステムのことで、日本語では「営業支援システム」と訳されます。

SFAシステムには、顧客管理、商談管理、活動管理、レポート作成などさまざまな機能が搭載されており、導入することで営業プロセスの自動化、管理、最適化が実現可能です。

営業に関するすべての情報を一元管理できるので、情報の抜け漏れを防いで迅速な意思決定が行えます。営業チームの生産性向上、プロセスの効率化が実現するでしょう。

CMS

CMSは、Webサイトのコンテンツ作成、管理、配信を効率化できるシステムです。導入すれば、htmlなどの専門知識がなくても、Webページの更新や追加ができるので、外部の制作会社に発注する必要がありません。社内で迅速にサイト更新が可能になります。

CMSを導入することで、定期的にコラムを配信したり、有益な情報を提供したり、顧客とのエンゲージメントを強化できるようになり、戦略的なWebマーケティングが可能になります。

BI

BIツールとは蓄積したデータを集約し、可視化、分析するツールです。顧客情報や経営数値など、社内に分散したデータをまとめて意思決定や課題解決を支援してくれます。

BIツールを活用すれば、経営層はビジネスの意思決定が早くなり、データに基づいた精度の高い戦略が打ち出せます。現場においても課題が把握しやすくなり、マーケティング立案が迅速に行えるでしょう。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の成功事例

最後に、DXの事例として経済産業省が選定した「DX銘柄2024」のうち「デジタル時代を先導する企業」として選ばれた「DXグランプリ企業」の取り組みについて紹介します。

参照元:DX銘柄2024

CXとEXの向上を目指して|株式会社LIXIL

住宅設備機器などを開発・提供しているLIXILでは、CX(顧客体験価値)をより高めるため、そして従業員の働き方にデジタル技術を取り入れるために、DX推進に取り組んでいます。

たとえば、コロナ禍をきっかけに「LIXILオンラインショー ルーム」を導入し、成約率や成約スピードの向上を実現。その後も、耳が不自由な方や日本語が母国語ではない方に向けて、AI音声認識文字起こし支援アプリ「AmiVoice ScribeAssist」を利用して接客するなど、積極的にデジタルを活用してCX向上を目指しています。

従業員に向けても、オンラインやデジタル技術の活用で、仕事と家庭を両立しながら働ける柔軟な環境づくりを整備しています。

今後は、内製エンジニアチームとともに、生産性向上の生成AIツールを開発するなど、生成AIの活用でCXとEX(従業員体験)をさらに高めることを目指していくとしています。

DX推進を支えるプラットフォーム「ΣSynX」|三菱重工業株式会社

長年デジタルの融合と向き合ってきた三菱重工業では、2022年7月に「デジタルイノベーション本部」を設立し、グループ全体で2万人強の人材育成、アジャイル開発に向けた組織編成を行い、DX推進に取り組んでいます。

その中心となっているのが、デジタル基盤を整備するために立ち上げた、デジタルイノベーションブランド「ΣSynX(シグマシンクス)」です。ΣSynXは、先進制御技術を集約したプラットフォームで、設備やシステム全体を自律的に制御・最適化することで、高度なDXを可能にします。

ΣSynXは、世界トップシェアを誇る「ガスタービン」や、CO2を効率よく取り除く「CO2回収装置」を安全に稼働させるため、高度な制御技術を開発し、最新のAI技術も活用しながら、エネルギーロスを最小にする運転を実現しています。

さらに、ΣSynXを搭載した物流機器や運搬ロボットでは、デジタルで制御しながら自動コントロールすることで、物流倉庫の無人化に貢献しています。トラックの積み下ろしの自動化にも取り組み、課題となっている物流2024問題を解決していきたいと考えています。

グローバルなDX推進体制を構築|株式会社アシックス

アシックスは、長期ビジョン「VISION2030」と、その実現に向けた中期経営計画「中期経営計画2026」を掲げ、デジタルを活用したブランド体験価値の向上と、エコシステム展開地域の拡大に取り組んでいます。

全社員がデジタル技術を学べる環境を作り、アメリカ・カナダ・オランダ・神戸・東京を中心に、全世界で700名超のデジタルプロフェッショナルを抱えるなど、グローバルなDX推進体制を構築しています。

さらに、全社的な基幹システムも整備し、事業地域全体の顧客情報や売上、在庫データにリアルタイムでアクセスできるようになっています。

2023年からは、BIチームを設置し、効率的なデータ活用のシステムを確立しました。社内経営情報のダッシュボード化を進めて、メールやPowerPointを廃止するなど、さらなる業務効率化を目指しています。

また、会員プログラム「OneASICS」を中心に、ランニングアプリやレース登録プラットフォームなどを通じて消費者と接点をもち、エンゲージメントの向上を強化しています。ECサイトや、消費者との直接的なコミュニケーションを通じて、顧客一人ひとりに最適な商品やサービスを提供しています。

今後は、DXの取り組みを通じてお客さまの理解を深め、包括的な環境・サービスを提供しながら個々に寄り添うことを目指していくとしています。

DXに関連する重要なトレンドとキーワード

DXが急速に進む中、チェックすべき関連する重要なトレンドとキーワードは以下の8つです。これらのトレンドは、企業の成長戦略において今後欠かせない要素となっています。本章では各トレンドやキーワードの概要と注目される理由について解説します。

- 生成AI(Generative AI)

- データドリブン経営

- リーダーシップ役割を担うCDO/CIO

- 顧客中心のビジネスモデル

- リスキリング

- データサイエンティストの台頭

- 人的資本経営

- ESGやSXといったサステナビリティ経営

生成AI(Generative AI)とそのビジネス活用事例

生成AI(Generative AI)は、コンテンツ生成や製品開発の効率化など、さまざまなビジネス領域での応用が急速に進んでいる技術です。有名なものには、テキスト生成AIの「ChatGPT」や、画像生成AIの「DALL・E2」などがあります。学習済みのデータから適切な答えを提示する従来のAIとは異なり、生成AIは画像や文章、音声など多様なデータを元に、新しいコンテンツを生み出すのが特徴です。

生成AIは、特にクリエイティブ業界やマーケティング、カスタマーサービスなど、ビジネスにおける活用も進んでいます。たとえば、生成AIを活用することで、自動生成された広告バナーやパーソナライズされたコンテンツを短時間で大量に制作できるため、企業は顧客ニーズに応じたタイムリーなコミュニケーションが可能になります。今後、生成AIの精度が向上し、業務効率化に大きく貢献するとともに、企業の競争力を高めるツールとしての役割が期待されています。

データドリブン経営で成功を導くための戦略

データドリブン経営はデータ分析を基盤に意思決定を行う経営手法です。市場動向や顧客ニーズをより深く理解し、精度の高い戦略策定が可能になります。企業の成長や競争力強化につながるため、日に日にその重要性は増しています。

ビジネスの成功のためには、企業が一貫したデータガバナンス体制を築き、正確なデータ収集と分析を行うことが重要です。データドリブン経営を適切に進めるためには、それを支えるデータサイエンティストや分析人材の育成も必要になります。データドリブン経営は、企業が顧客ニーズに応え、イノベーションを推進するうえで、競争優位性を持続的に確保するために欠かせない要素の一つです。

CDOやCIOが果たすDXリーダーシップの役割

最高デジタル責任者を指す「CDO(Chief Digital Officer)」や、企業の情報戦略における最高責任者を意味する「CIO(Chief Information Officer)」は、DX推進において重要な役割を果たしています。CDOはデジタル戦略全体を統括し、企業がデジタル技術を活用したビジネスモデルの転換や革新を推進する役割を担います。一方、CIOはIT基盤の整備と維持管理を通じ、デジタル基盤の最適化を図ります。

両者の協力体制が整うことで、経営層から現場までがDXに対する理解とコミットメントを共有し、組織全体が一丸となってDXを推進する環境が整います。DXにおいてリーダーシップの確立は、競争力強化と企業の成長・発展につながる重要なキーとなります。

顧客中心のビジネスモデルとマーケットの変革

顧客中心のビジネスモデルとは、顧客のニーズや期待に応じた価値提供を行い、顧客との長期的且つ良好な関係を構築するビジネス戦略です。DXを活用した顧客データの収集や分析、パーソナライゼーションを通じて、個別の顧客体験を強化・改善できます。

また、顧客ロイヤルティの高まりや、リピート率や口コミ効果による新規顧客獲得の向上が見込めるというメリットもあります。特にサブスクリプションサービスやカスタマーエクスペリエンス(CX)戦略において、顧客中心のアプローチは重要です。企業の持続的な成長において、市場の変革に合わせて、顧客の視点を最優先にした経営が必要不可欠となっています。

人材育成とリスキリングによる組織変革の推進

DX推進には、デジタルスキルを持った人材の育成と、既存社員のリスキリング(再教育)が欠かせません。AIやデータ分析などの技術が急速に進展する中で、企業は新たなスキルセットを持つ人材を確保し、組織として変化に対応する力を強化する必要があります。

リスキリングは、既存の人材が新しい知識を学び直すことを指し、急速に変化する業務環境に適応するためには欠かせない取り組みであり、企業の競争力を維持する鍵となります。組織全体で人材の育成計画を策定し、定期的なトレーニングや研修を通じてリスキリングを推進することが、DX推進の基盤となります。

データサイエンティストが牽引するデジタル戦略

データサイエンティストは、データの活用・分析によってビジネスにおける課題解決をサポートする専門職を指し、デジタル戦略の要として、企業におけるデータ活用の最大化を支援する役割を果たします。彼らはビジネス上の問題をデータ分析で解決し、企業の意思決定に貢献する重要な役割を担っており、その重要性は急速に高まっています。

特にDXの進展により、企業は膨大なデータから新たな価値を創出し、ビジネスモデルの変革や効率化を進めることが求められています。データサイエンティストの役割は、データの信頼性を確保し、分析結果を元に的確な戦略を提案することです。彼らが主導するデジタル戦略は、企業の競争力向上を支える要素として重要視されています。

人的資本経営による持続可能な企業成長

人的資本経営は、人材を資産と捉え、彼らのスキルや知識を企業の成長戦略に組み込む手法です。DX時代において、デジタルスキルや高度な専門知識を持つ人材は企業競争力の源泉と見なされます。そのため、企業は社員の能力開発や働きやすい環境の提供を通じて、持続可能な成長を実現することが求められています。

具体的には、社員の能力開発やスキルアップ、労働環境の整備などがあります。人的資本経営は、単に短期的な成果を目指すのではなく、長期的な企業価値向上と社会的責任を果たす経営方針としても注目されています。

ESG、SX、GXの融合とサステナビリティ経営

ESG、SX、GXといった要素が企業経営におけるサステナビリティの軸として重要視されています。それぞれの概念は以下の通りです。これらは企業が環境保護や社会貢献に対する取り組みを強化し、持続可能な未来に向けた事業活動を行う指針です。これらの要素を融合したサステナビリティ経営は、ステークホルダーからの信頼を高めるほか、企業の持続可能な成長を支える基盤となり、重要な役割を果たします。

- ESG(Environment:環境、Social:社会、Governance:ガバナンス):経営において環境や社会、企業統制の3つを軸とした視点が必要だという考え方

- SX(Sustainability Transformation:サステナビリティ変革):稼ぐ力と持続可能性の両方を重視して同期化させる変革

- GX(グリーン変革):化石燃料からクリーンなエネルギーを活用していく変革

まとめ

DXを成功させるためには、デジタル技術の導入だけではなく、経営変革と意識改革を伴う総合的な取り組みこそが重要です。

しかし、多くの企業にとって、DXを成功させることは容易ではありません。先端技術の導入にはコストもかかりますし、デジタル人材も必要です。とくに、中小企業では、専門知識を持つ人材の確保が難しいため、教育や研修を通じて社内の人材を育成する取り組みも必要になります。

まずは、スモールスタートからはじめて、少しずつ社内のデジタル化を進めてみましょう。オンライン会議システムやMAツール、CMSなど、目的にあわせた多くのツールが登場しています。自社の課題に合わせて、業務効率化に取り組めば、組織全体のDX化につながっていくでしょう。

営業生産性を上げる“攻め”のDXとは

近年、多くの企業でデジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みが進み、その対応が急がれています。本書では、セールス&マーケティング領域で必要なDXと実現のためのおすすめステップについて解説しています。

監修者

クラウドサーカス株式会社 石本祥子

新卒でコンサルティング会社に営業職として入社。3年で営業所長代理を経験後、ベンチャー企業を経て、クラウドサーカス社にマーケティング職として入社。

営業とマーケティング、いずれの経験もあることを活かし、クラウドサーカス社が提供しているMAツール『BowNow』において、マーケティングと営業に関するメディアの監修を含む、Webマーケティングの全域を担当している。